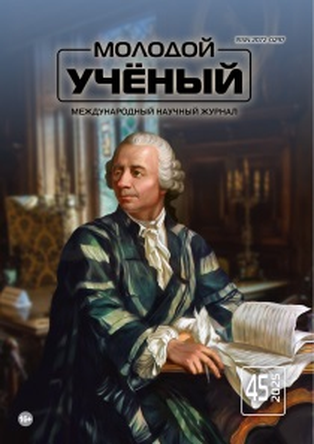

На

обложке изображен Леонард Эйлер (1707–1783), швейцарский, прусский

и российский математик и механик.

Леонард

Эйлер родился в семье базельского пастора Пауля Эйлера, который мечтал,

что сын пойдет по его стопам. Вот только мальчика больше интересовали цифры.

В результате отец, сам увлекающийся математикой, стал первым учителем

сына. Однако вскоре он понял, что его знаний не хватает для полноценного

обучения Леонарда. Тогда он познакомил сына со своим другом — великим

математиком Иоганном Бернулли. Ученый был поражен талантом юноши и стал

его наставником. Уже в 13 лет Эйлер поступил в Базельский университет,

а спустя три года получил степень магистра философии. Отец продолжал

настаивать на богословской карьере сына, и Леонард начал изучать теологию,

греческий и иврит. Однако душа юноши тянулась к науке, а не

к религии.

Двадцатилетний

Эйлер по приглашению сына своего учителя — Даниила Бернулли —

отправился в Санкт-Петербург. Там он поступил на службу

лейтенантом-медиком в русский флот. В 1730 году юноша стал профессором

физики в Петербургской академии наук, а спустя еще три года возглавил

там кафедру математики.

В

этот период Эйлер написал свой учебник «Механика», в котором представил

ньютоновскую динамику в форме математического анализа. Тогда же он создал

новые математические дисциплины: теорию чисел, вариационное исчисление, теорию

комплексных функций, дифференциальную геометрию поверхностей.

Эйлер

считал, что музыка помогает математическому мышлению. Он сам играл на флейте

и скрипке. Кроме того, он работал над теорией движения Луны. Это было

затруднительно из-за проблемы трех тел — взаимодействия Солнца, Луны

и Земли, — которая не решена до сих пор. Однако частичное решение

Леонарда помогло британскому Адмиралтейству в расчете лунных таблиц, что

позже позволило определять долготу в море.

В

1735 году, в 28 лет, Эйлер тяжело заболел и практически ослеп на один

глаз. Врачи говорили, что всему виной переутомление от постоянных вычислений.

Но это не остановило математика.

В

1736 году ученый работал над проблемой семи мостов Кенигсберга. Задача заключалась

в том, чтобы найти путь, который бы проходил по каждому из семи мостов

Кенигсберга только один раз. Для решения этой задачи он придумал новый подход —

математическую модель, представляющую Кенигсберг и его мосты в виде

графа. На основе этого он разработал «круги Эйлера» — замкнутые пути

в графе, которые проходят по каждому ребру только один раз.

С

1741 года по приглашению прусского короля Фридриха II математик переехал

в Берлин, где двадцать пять лет проработал в Берлинской академии.

Именно там Леонард разработал современное понятие функции — «когда

некоторые количества зависят друг от друга таким образом, что при изменении

последних и сами они подвергаются изменению, то первые называют функцией

вторых». Тогда же Эйлер ввел обозначение f(x), придумал символы Σ (сумма)

и e (основание натурального логарифма). И именно Леонард доказал

знаменитое тождество eiπ + 1 = 0, которое называют самой красивой

формулой в математике.

В

1766 году Леонард Эйлер вернулся в Санкт-Петербург. В это время его катаракта

прогрессировала и вскоре полностью лишила математика зрения. Однако

и это не остановило Эйлера. Он продолжал работу — его сын и ученики

записывали материал под диктовку. Так, в 1772 году слепой Леонард в уме

выполнил расчеты для новой теории движения Луны; сейчас этим занимается

компьютер.

Эйлер

активно трудился до последних дней. В сентябре 1783 года 76-летний учёный

стал ощущать головные боли и слабость. 7 сентября после обеда, проведенного

в кругу семьи, беседуя с академиком А. И. Лекселем

о недавно открытой планете Уран и ее орбите, он внезапно почувствовал

себя плохо. Эйлер успел произнести: «Я умираю» и потерял сознание. Через

несколько часов, так и не приходя в сознание, он скончался от

кровоизлияния в мозг.

«Он

перестал вычислять и жить», — сказал Кондорсе на траурном заседании

Парижской академии наук.

Великого

математика похоронили на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. На

гранитном надгробии есть надпись на латинском языке: «Леонарду Эйлеру —

Петербургская академия» (лат. Leonhardo Eulero — Academia Petropolitana).

Сегодня

именем Леонарда Эйлера названо число e ≈ 2,71828 — основание натуральных

логарифмов; постоянная Эйлера — Маскерони γ ≈ 0,5772; уравнение Эйлера —

Бернулли — основа строительной механики; множество формул, теорем и тождеств.

Его имя носит также кратер на Луне и астероид.