В условиях экспоненциального роста информации и быстрой смены технологий целью образования становится не столько передача суммы знаний, сколько формирование у учащихся способности учиться и самостоятельно решать новые, ранее неизвестные проблемы. Современные требования к выпускнику школы, как отмечает в своем исследовании Прокудина Ю. А., детерминируют переход от передачи знаний к формированию универсальных компетенций, обеспечивающих целостное восприятие мира и способность решать нестандартные задачи [1]. Актуальность данной проблемы для Казахстана подтверждается работами Игенбаевой Б. Н. и ее соавторов, указывающими на разрыв между теоретической подготовкой выпускников и практическими запросами рынка труда, а также на недостаточную вовлеченность работодателей в образовательный процесс [2]. В этом контексте Стратегия развития Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) прямо указывает на развитие междисциплинарных знаний, системного мышления и аргументации как на одно из ключевых направлений работы, что также подчеркивается в работах педагогов НИШ, таких как Бакытжанова С. А. и др. [3].

Одним из наиболее эффективных инструментов для решения этих задач признано проектно-ориентированное обучение (Project-Based Learning, PjBL), которое, по мнению Hawari A. D. M. и Noor A. I. M., вовлекает учащихся в длительную, междисциплинарную и студенто-центрированную деятельность [4]. В данной статье, следуя за определением Brassler M. и Dettmers J., под PjBL понимается долгосрочная педагогическая стратегия, сфокусированная на создании учащимися аутентичного продукта, что отличает ее от проблемно-ориентированного обучения (PBL), нацеленного в первую очередь на процесс анализа проблемы [5].

Однако внедрение PjBL сопряжено с рядом вызовов. Как показывают исследования Cabanillas Hilario E., резкий переход к проектной деятельности может вызвать у учащихся, привыкших к традиционным методам, снижение мотивации из-за недостатка навыков самостоятельной работы и сотрудничества [6].

Целью данного исследования является экспериментальная проверка эффективности адаптированной модели проектно-ориентированного обучения в формировании метапредметных компетенций у учащихся 8-х классов НИШ на уроках искусства.

Для проверки эффективности модели был проведен педагогический эксперимент на базе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы.

Дизайн исследования. Для оценки эффективности образовательных методик был выбран квази-экспериментальный дизайн с пре- и пост-тестированием [6]. Подобный подход с использованием контрольной и экспериментальной групп успешно применяется в современных педагогических исследованиях [7]. Исследование длилось 6 недель (в течение одной учебной четверти).

Участники. В эксперименте приняли участие два 8-х класса, сопоставимых по уровню успеваемости и результатам входного тестирования. Экспериментальная группа (ЭГ) — 22 учащихся, контрольная группа (КГ) — 24 учащихся. Группы были сформированы из существующих классов для сохранения естественной образовательной среды.

Процедура эксперимента.

- Претест: На первой неделе в обеих группах был проведен начальный срез для определения исходного уровня сформированности метапредметных компетенций.

- Внедрение (4 недели):

— В экспериментальной группе (ЭГ) обучение проводилось по адаптированной циклической модели PjBL. Учащиеся работали над междисциплинарным проектом «Социальный плакат: Искусство как голос».

Учащимся был представлен «движущий вопрос»: «Как мы, в роли дизайнеров-активистов, можем создать серию социальных плакатов, которые привлекут внимание школьного сообщества к актуальной экологической проблеме (например, чрезмерное потребление пластика) и предложат шаги для ее решения?».

Работая в малых группах, учащиеся анализировали проблему, изучали примеры социального дизайна, проводили опросы среди сверстников для выявления наиболее острых тем.

Этот центральный этап включал два двухнедельных цикла. После первой недели группы представляли черновые эскизы и концепции, получали обратную связь от одноклассников и учителя по специальным протоколам («Мне нравится…», «Я задаюсь вопросом…»), после чего дорабатывали свои идеи.

На последней неделе группы представили свои финальные плакаты и процесс работы перед другими классами (аутентичная аудитория), аргументируя свои дизайнерские решения.

— В контрольной группе (КГ) та же тема (графический дизайн, искусство плаката) изучалась с помощью традиционных методов. Учитель проводил лекции об истории плаката, давал практические задания по созданию композиции и работе со шрифтами по образцу. Итоговой работой был индивидуальный реферат на тему «Выдающиеся мастера плаката» и создание одного плаката на заданную учителем тему.

- Посттест: По завершении периода внедрения в обеих группах был проведен итоговый срез с использованием тех же инструментов, что и в претесте.

- Инструменты и критерии оценки. Оценка уровня сформированности метапредметных компетенций проводилась на основе системы, разработанной Прокудиной Ю. А. [1]. Оценивались три критерия: системность, действенность и прочность. Уровень их проявления классифицировался как воспроизводящий, конструктивный или творческий. Основными методами сбора данных были анализ продуктов деятельности учащихся (портфолио, финальные работы) и рефлексивных эссе с использованием критериальных рубрик. Для развития навыка аргументации, как предлагают Бакытжанова С. А. и ее соавторы, учащимся предлагались инструменты педагогической поддержки (scaffolding), такие как ПОПС-формула (Позиция, Обоснование, Пример, Следствие), успешно апробированная в практике НИШ [3].

Данные, полученные в ходе пре- и пост-тестирования, были проанализированы для выявления динамики в уровне сформированности метапредметных компетенций.

На начальном этапе (претест) обе группы показали схожие результаты. Большинство учащихся как в КГ, так и в ЭГ находились на воспроизводящем уровне. Статистический анализ подтвердил отсутствие значимых различий между группами до начала эксперимента.

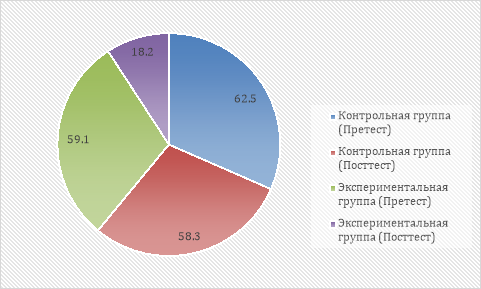

По итогам эксперимента были зафиксированы значительные качественные изменения в ЭГ. Результаты пре- и пост-тестирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сводные данные об уровнях сформированности метапредметных компетенций в контрольной и экспериментальной группах (%)

|

Уровни |

Контрольная группа (n=24) |

Экспериментальная группа (n=22) |

|

Претест |

Посттест | |

|

Воспроизводящий |

62.5 % |

58.3 % |

|

Конструктивный |

33.3 % |

37.5 % |

|

Творческий |

4.2 % |

4.2 % |

Как видно из табл. 1, в контрольной группе изменения оказались незначительными. В экспериментальной же группе наблюдается ярко выраженная положительная динамика: доля учащихся на воспроизводящем уровне сократилась более чем в три раза (с 59.1 % до 18.2 %); значительно выросла доля учащихся на конструктивном уровне (с 36.4 % до 54.5 %); наиболее важным результатом является шестикратный рост доли учащихся, достигших творческого уровня (с 4.5 % до 27.3 %).

Для наглядности динамика изменений представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика уровней сформированности метапредметных компетенций

Статистическая обработка данных (с использованием критерия χ² Пирсона) показала, что различия в результатах между ЭГ и КГ на итоговом этапе являются статистически значимыми (p < 0,05) . Это позволяет утверждать, что позитивные изменения в экспериментальной группе были вызваны именно применением адаптированной модели PjBL.

Проведенное исследование доказало эффективность адаптированной модели проектно-ориентированного обучения для формирования метапредметных компетенций у учащихся 8-х классов НИШ на уроках искусства. Полученные эмпирические результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сделать вывод, что предложенный подход является действенным инструментом для развития навыков высокого порядка.

Значительный сдвиг учащихся экспериментальной группы от воспроизводящего к конструктивному и творческому уровням владения метапредметными компетенциями свидетельствует о том, что модель способствует не простому усвоению информации, а развитию способности применять знания в измененных и принципиально новых ситуациях.

Успех модели, по нашему мнению, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, циклическая итеративная структура, включающая обязательные сессии обратной связи, позволила учащимся не бояться ошибок, а воспринимать их как неотъемлемую часть творческого и учебного процесса. Это сместило фокус с создания идеального конечного продукта на осмысленное прохождение всех этапов работы. Во-вторых, многокомпонентная система оценивания, ориентированная на анализ процесса (через портфолио и рефлексивные эссе), а не только на результат, мотивировала учащихся к более глубокой и осознанной работе. В-третьих, модель продемонстрировала свою эффективность в предотвращении потенциальных рисков PjBL, таких как снижение мотивации, благодаря четко структурированной поддержке и целенаправленному обучению навыкам сотрудничества.

Наконец, данная работа показывает, что мировые образовательные тренды могут быть не просто заимствованы, а успешно адаптированы к локальному контексту системы образования Казахстана, решая актуальные задачи по преодолению формализма в проектной деятельности и способствуя реализации стратегических целей НИШ. Проведенное исследование доказало, что предложенная модель PjBL является эффективным и воспроизводимым педагогическим решением.

Литература:

- Прокудина, Ю. А. Формирование метапредметных знаний старшеклассников в условиях профильного обучения: автореф. дис. … канд. пед. наук. — Нижний Новгород, 2013. — 26 с. — Текст: электронный // eLIBRARY.ru: [сайт]. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30377877 (дата обращения: 30.10.2025).

- Игенбаева, Б.Н.; Смыкова, М.Р.; Шильдибеков, Е. Ж. Разработка модели практико-ориентированного обучения в вузе как неотъемлемое условие эффективной подготовки специалистов // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Педагогические науки». — 2024. — № 1(81). — С. 114–135. — Текст: электронный // Abai University: [сайт]. — URL: https://abaiuniversity.kz/journal/pedagogical-sciences (дата обращения: 30.10.2025).

- Бакытжанова, С.А.; Брекеева, С.З.; Кульбекова, Ж.С.; Хайруллина, Ш. М. Как языковые дисциплины (английский, русский) способствуют развитию навыка аргументации учащихся на уроках искусства // ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”». — С. 48–52. — Текст: электронный // Endless Light in Science: [сайт]. — URL: https://endlesslightinscience.org/ (дата обращения: 30.10.2025).

- Hawari, A. D. M.; Noor, A.I. M. Project Based Learning Pedagogical Design in STEAM Art Education // Asian Journal of University Education. — 2020. — Vol. 16, No. 3. — P. 102–111. — Текст: электронный // AJUE: [сайт]. — URL: https://doi.org/10.24191/ajue.v16i3.11072 (дата обращения: 30.10.2025).

- Brassler, M.; Dettmers, J. How to Enhance Interdisciplinary Competence—Interdisciplinary Problem-Based Learning versus Interdisciplinary Project-Based Learning // Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. — 2017. — Vol. 11, No. 2. — Текст: электронный // Purdue e-Pubs: [сайт]. — URL: https://doi.org/10.7771/1541–5015.1686 (дата обращения: 30.10.2025).

- Cabanillas Hilario, E. The impact of interdisciplinary Project Based Learning on young learners' speaking results // Porta Linguarum. — 2023. — No. 39. — P. 129–145. — Текст: электронный // Portalin: [сайт]. — URL: https://doi.org/10.30827/portalin.vi39.22864 (дата обращения: 30.10.2025).

- Özkan, Z. C. The Effect of Project-Based Learning in Visual Arts Lesson on Lesson Outcomes and Attitudes // International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES). — 2023. — Vol. 5, No. 2. — P. 367–380. — Текст: электронный // IJonSES: [сайт]. — URL: https://doi.org/10.46328/ijonses.565 (дата обращения: 30.10.2025).

- Major, S.; Govers, E. Project-based learning in visual arts and design: What makes it work? — Ako Aotearoa National Centre for Tertiary Teaching Excellence, 2014. — 93 p. — Текст: электронный // Ako Aotearoa: [сайт]. — URL: https://ako.ac.nz/assets/Knowledge-centre/RHPF-c52-Project-based-learning-in-visual-arts/RESEARCH-REPORT-Project-Based-Learning-in-Visual-Arts-and-Design.pdf (дата обращения: 30.10.2025).