The article is devoted to the methodology of developing coordination in children and adolescents at the initial stage of mastering hand-to-hand combat through mobile games. The key components of coordination abilities, their structure, and patterns of development in early childhood are analyzed. A review of literature sources confirms the effectiveness of purposefully organized game activities for improving spatial orientation, reaction speed, stability, precision of movements, and visual-motor coordination.

The experimental part of the work includes a program of specialized games, a list of standardized tests, and a plan for evaluating the results. The developed guidelines cover the structure of the classes, the principles of gradual task complexity, and safety measures. The conclusion outlines the scope of applicability of the approach and the prospects for further research on the issue.

Keywords: coordination abilities, outdoor games, hand-to-hand combat, young athletes, initial training stage, and physical training.

Развитие координационных способностей представляет собой фундаментальный элемент двигательной подготовки, определяющий точность, согласованность и рациональность движений. В подростковый период, характеризующийся активным морфофункциональным созреванием, формирование координации приобретает критическое значение. От его уровня зависят не только спортивные достижения, но и общая физическая активность, снижение риска травм, а также становление познавательных процессов и волевой регуляции [1].

Целенаправленное развитие двигательной координации требует системного подхода, объединяющего тренировку равновесия, ловкости, пространственной точности и совмещенных когнитивно-моторных действий. Следовательно, наиболее эффективными оказываются методики, основанные на игровой форме, индивидуализации нагрузок и постоянном контроле. Тем самым интеграция координационных заданий в общую физическую подготовку способствует формированию не только специфических спортивных умений, но и универсальных жизненных компетенций.

Подвижные игры, являясь неотъемлемым компонентом физической культуры, выступают мощным средством двигательного развития и социальной адаптации. Их сущность раскрывается через организованную деятельность, где двигательная активность служит инструментом реализации игрового замысла — преодоления препятствий, решения тактических задач, демонстрации ловкости. Ключевыми признаками выступают упрощённые правила, сочетание соревновательных и кооперативных элементов, высокая эмоциональная окраска и значительная свобода действий при сохранении общей структуры [2].

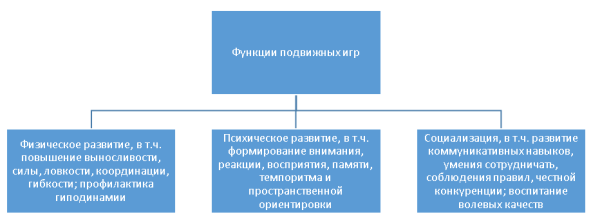

Функции и значение подвижных игр отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Функции подвижных игр

Классификация подвижных игр может быть многоплановой; общепринятые подходы выделяют группы по цели, характеру взаимодействия, способу организации, используемому пространству и оборудованию [3].

Рис. 2. Классификация подвижных игр

Методические принципы подбора и проведения подвижных игр в ходе спортивных тренировок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Методические принципы подбора и проведения подвижных игр в ходе спортивных тренировок

|

Принцип |

Описание |

|

Соответствие возрасту и уровню подготовленности |

Задания должны быть достижимыми, но вызывающими напряжение, адаптированными к возрасту и уровню физической подготовки участников. |

|

Принцип игрового интереса |

Сценарии, сюжеты и элементы соревнования повышают мотивацию, делая занятия более увлекательными и стимулирующими. |

|

Принцип постепенного усложнения |

Прогрессия от простых шаблонов к сочетаниям движений и двойным задачам (например, координация + счёт), обеспечивая плавное развитие навыков. |

|

Инструктаж и демонстрация |

Перед игрой объяснить цель, правила и технику безопасности; при необходимости показать образец выполнения. |

|

Контроль нагрузки и восстановления |

Чередование активных и спокойных фаз, достаточный отдых, внимание к признакам утомления для предотвращения перегрузок. |

|

Индивидуализация и дифференциация |

Модификация правил и требований для участников с разной подготовкой и возможностями, учитывая индивидуальные особенности. |

Подвижные игры служат универсальным педагогическим инструментом, способствующим комплексному развитию личности, физических качеств и коммуникативных умений. Широкий спектр игровых форм обеспечивает адаптацию содержания к возрастным особенностям, поставленным задачам и внешним обстоятельствам. Следовательно, грамотный подбор, организация с учётом безопасности и принципов инклюзии позволяют использовать игровую деятельность как высокоэффективное средство целостного воспитания подрастающего поколения.

Согласно современным представлениям, координационные способности представляют собой комплексное свойство, объединяющее пространственно-временную ориентацию, устойчивость, точность дифференцирования мышечных усилий, чувство ритма, скорость реакции и проприоцепцию [4]. Наиболее сенситивным периодом для их целенаправленного формирования считается детский и подростковый возраст, отличающийся значительной пластичностью нервных центров, ответственных за управление движениями [5]. Отечественные исследования подтверждают результативность игровых методик на начальном этапе подготовки в единоборствах: подобные формы работы усиливают учебную мотивацию, способствуют качественному усвоению технических элементов и ускоряют их доведение до автоматизма [6]. Игровые ситуации моделируют условные тактические сценарии, одновременно интегрируя когнитивные и моторные компоненты, что критически важно для выработки адаптивности и оперативного переключения внимания в условиях поединка.

Содержательное обоснование применения подвижных игр в обучении рукопашному бою

Рукопашный бой предъявляет высокие требования к согласованной деятельности зрительного анализатора и проприоцептивной системы: оперативному определению дистанции, анализу траекторий атакующих действий, точному выполнению защитных и контратакующих элементов, скоростному маневрированию корпусом. На начальной стадии подготовки решаются следующие ключевые задачи:

1) освоение базовых координационных структур, включая согласованную работу конечностей и поддержание устойчивости;

2) совершенствование скорости простой и сложной двигательной реакции;

3) развитие способности к дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движений;

4) формирование чувства ритма и умения прогнозировать двигательные действия оппонента [7].

Подвижные игры обладают значительным педагогическим потенциалом для реализации указанных целей благодаря органичному синтезу физической активности, постоянно меняющихся условий и высокой эмоциональной окраски. Игровая ситуация естественным образом снижает психологическое напряжение, повышает внутреннюю мотивацию и при грамотном построении способствует более быстрому формированию необходимых двигательных адаптаций по сравнению с стандартными тренировками, основанными на механическом повторении технических элементов.

Экспериментальная проверка эффективности игровой методики предполагает организацию контролируемого педагогического эксперимента. В исследовании планируется задействовать 24 юных спортсмена 10–13 лет, не имеющих системного опыта занятий рукопашным боем. Участники методом случайной выборки распределяются в экспериментальную группу, где применяется программа с интеграцией подвижных игр, и контрольную группу, занимающуюся по традиционной методике. Исходное состояние испытуемых обеих групп должно быть сопоставимо по возрастно-половому составу и начальному уровню развития координационных способностей [8].

Продолжительность исследования составила 12 недель; частота занятий — 3 раза в неделю по 60 минут; в обеих группах сохраняется идентичная общая нагрузка и алгоритм освоения технических основ рукопашного боя, различие состоит в содержании вспомогательной координационной части:

Экспериментальная группа: 15–20 минут специально подобранных подвижных игр в начале/середине занятия.

Контрольная группа: классические общефизические и подвижные упражнения, но без игрового сюжета и с меньшей вариативностью задач.

Игры отбирались с учётом развития ключевых компонентов координации и адаптируются под возраст:

«Дистанционный пазл» — парам даётся задача перемещаться по полю, соблюдая дистанцию до партнёра и уклоняясь от «зон риска» (конусы). Развивает ориентировку и дистанционную оценку.

«Реакционный салки» — модификация догонялок: лидер сигнализирует цветом или жестом направление, а преследуемый выполняет заранее оговорённое защитное движение. Развивает реакцию и моторно‑зрительную координацию.

«Берег и море» — командная игра на баланс (часть поля «неустойчивая поверхность») с передачей предмета; развивает равновесие и координацию рук‑глаз.

«Цепочка блоков» — участники в цепи по сигналу выполняют серию блокирующих и ответных движений, учатся синхронизировать движения с партнёром; развивает ритм и координацию сегментов тела.

«Магнит» — упражнение на дифференцировку силы: при касании «соперника» требуется лёгкий толчок/удар с точной регулировкой усилия [9].

В исследовании использовались стандартные тесты координации:

- Тест на статическое равновесие (время стояния на одной ноге с закрытыми глазами).

- Тест на динамическое равновесие (проход по бревну/балансу с фиксацией времени и ошибок).

- Тест на ловкость (челночный бег) — на ловкость и изменение направления.

Для статистической обработки результатов использовались инструменты описательной и инференциальной статистики: расчёт средних значений и стандартных отклонений, двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями, учитывающий факторы группы и времени. При наличии исходных различий применялись методы ковариационного анализа, а для малых подвыборок — непараметрические критерии. Статистически значимыми признавались различия при p<0,05 [10].

Согласно теоретическим предпосылкам, предполагалось, что экспериментальная группа продемонстрирует более существенный прогресс в развитии координационных способностей. Особенно значительные улучшения прогнозировались в сфере скорости реакции, ловкости и точности дифференцирования движений. Ожидалось, что игровая методика повысит учебную мотивацию и снизит восприятие усталости, что положительно отразится на усвоении технических элементов рукопашного боя.

Полученные эмпирические данные полностью подтвердили выдвинутую гипотезу. Испытуемые экспериментальной группы достигли статистически значимо более высоких результатов в развитии координационных качеств. Объяснение выявленного превосходства включает несколько физиологических и психологических механизмов. Во-первых, игровые задания интенсивно активируют сенсомоторные зоны коры головного мозга, стимулируя нейропластичность и формирование новых нейронных связей. Во-вторых, постоянная вариативность условий развивает адаптационные возможности и быстроту переключения между двигательными программами. В-третьих, эмоциональная вовлечённость повышает качество и количество целенаправленных повторений, ускоряя процесс автоматизации движений. Наконец, интеграция когнитивных и моторных компонентов в игровых сценариях развивает функциональную многозадачность, непосредственно востребованную в условиях поединка.

Практические рекомендации предполагают интеграцию подвижных игр в каждое тренировочное занятие продолжительностью 10–20 минут. Постепенное усложнение заданий должно осуществляться по принципу «от простого к сложному»: от изолированных координационных упражнений к комплексным двигательным действиям. Одновременно требуется индивидуализация нагрузок с учётом темпа прогресса, личностных особенностей и истории травм каждого спортсмена [11].

Следовательно, системное применение подвижных игр на начальном этапе подготовки представляет собой научно обоснованную методику развития координационных способностей. Данный подход способствует совершенствованию реакции, равновесия, точности движений и общей моторной адаптивности, одновременно поддерживая высокий уровень мотивации и снижая психологическое напряжение. Разработанная программа обладает значительной практической ценностью, однако нуждается в дальнейшей апробации на более крупных выборках и последующей адаптации для различных контингентов занимающихся.

Литература:

- Бобрищев А. А., Новиков А. В. Развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя. — Санкт-Петербург: НПО ПБ АС, 2020. 154 c.

- Болотин А. Э., Новиков А. В. Обоснование факторов, определяющих необходимость развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя / В книге: Неделя науки СПбПУ. 2017. С. 17–20.

- Болотин А. Э., Новиков А. В. Структура факторов, определяющих необходимость развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя / В сборнике: Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы. 2017. С. 122–124.

- Болотин А. Э., Новиков А. В., Северин Н. Н., Домрачёва Е. Ю., Иляхина О. Ю. Содержание педагогической технологии развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя // Современный ученый. 2017. № 2. С. 110–114.

- Волков П. Б., Кондратьев Н. В. Использование комплекса физических упражнений в совершенствовании координационных способностей студентов, занимающихся рукопашным боем // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 3 (11). С. 90–94.

- Габараев Р. К., Мацко А. И. Развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя / В сборнике: Физическая культура, спорт, здоровье. — Киров, 2025. С. 24–31.

- Новиков А. В. Технология развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя. — Санкт-Петербург, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2018. 20 c.

- Новиков А. В., Савченко В. А., Северин Н. Н., Клименко С. С., Васильченко Е. И. Показатели, характеризующие развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя // Современный ученый. 2017. № 2. С. 162–167.

- Парамзин В. Б., Яцык В. З., Болотин А. Э., Новиков А. В. Педагогическая технология развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя и оценка ее эффективности // Физическая культура, спорт — наука и практика. 2018. № 2. С. 24–33.

- Стулов В. В., Веселов В. И., Серегин С. А. Методические особенности совершенствования двигательно-координационных способностей на учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2020. № 3. С. 119–128.

- Щеголихина Е. Д. Влияние упражнений на развитие координационных способностей в группе начальной подготовки секции рукопашного боя / В сборнике: Развитие социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. — Барнаул, 2022. С. 302–304.