Одной из важнейших психических функций человека является речь. Актуальность исследования обусловлена тем, что в результате расстройства речевой функции снижаются коммуникативные возможности, которые влекут за собой трудности общения, приводящие к социальной изоляции и депрессии. Восстановление речи, улучшение коммуникации и когнитивных функций, занимают первые позиции среди десяти главных приоритетов, касающихся жизни пациентов после инсульта [5]. По статистическим данным, афатические расстройства встречаются у 62 % пациентов с острым ишемическим инсультом и у 30 % постинсультных больных. Афазия представляет собой системной нарушение речи при органических поражениях мозга, охватывающие все уровни организации речи: самостоятельную речь, повторение, называние предметов, действий, диалогическую речь.

Проблема восстановления нарушенных речевых функций по-прежнему привлекает внимание специалистов различного профиля — логопедов, психологов, лингвистов, неврологов и других исследователей. Число пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения неуклонно растет и выходит на первое место по заболеваемости в России. Инсультам подвержены пациенты и молодого возраста, что приводит к их длительной нетрудоспособности. В связи с этим, интерес к этой проблеме продиктован её социальной и практической значимостью в связи с вопросами восстановления трудоспособности этого контингента больных и их трудоустройства.

Впервые термин «афазия» предложил французский врач А. Труссо в 1864 году. В настоящее время, проанализировав литературные источники, мы приводим следующее определение этому нарушению Т. Г. Визель [2]: афазией принято называть полную или частичную утрату речи, обусловленную локальными поражениями коры головного мозга.

За речь отвечают два важнейших центра — центр Брока и зона Вернике. Центр Брока представлен кинетико-моторный вербальный анализатор, где обрабатывается прежде всего проприоцептивная информация. Зона Вернике участвует в процессе усвоения и понимания устной и письменной речи. Премоторный синдром характеризуется появлением некоторой двигательной неловкости вследствие нарушения плавности «кинетических мелодий», представляющих собой автоматическую смену звеньев двигательного акта. При поражении нижних отделов премоторной области (зоны Брока) нарушается предикативность устного высказывания, возникают дефекты кинетической организации слов, эфферентная (вербальная) моторная афазия. Нарушается кинетический праксис, беглость речи, повторение, возникают трудности с пониманием сложных грамматических конструкций. У пациентов наблюдаются сложности с выполнением речевых серийных двигательных актов и плавной сменой артикуляционных движений, дефект разворачивания действий, нарушается организация речевой моторики.

Эффективная реабилитация при афазии становится ключевой задачей для восстановления пациентов и их интеграции в общество [3]. В условиях современного здравоохранения особое внимание уделяется разработке и внедрению персонифицированных подходов в реабилитации, которые учитывают индивидуальные особенности каждого пациента и обеспечивают более эффективное восстановление речевых навыков. Традиционные методы реабилитации, такие как стандартные логопедические занятия, часто оказываются недостаточно эффективными из-за их общей направленности и отсутствия учета специфических потребностей и возможностей каждого пациента.

Современные исследования показывают, что применение персонифицированных методик, включающих многофакторную оценку состояния пациента, адаптацию реабилитационных программ и использование современных технологий (например, нейростимуляции, виртуальной реальности), может значительно повысить успешность лечения.

Кроме того, внедрение персонифицированных подходов соответствует глобальной тенденции в медицине, направленной на переход от универсальных моделей лечения к индивидуализированным стратегиям, что подтверждается многочисленными научными исследованиями и практикой в разных областях медицины, включая онкологию, кардиологию и неврологию. Применение подобных методов в реабилитации пациентов с моторной афазией представляет собой актуальное научное и практическое направление, имеющее значимость как для улучшения клинических исходов, так и для повышения качества жизни пациентов.

Таким образом, необходимость разработки и внедрения персонифицированных методов реабилитации для пациентов с моторной афазией очевидна. Данное исследование направлено на углубленное изучение методов, подходов и технологий, которые могут обеспечить индивидуализированный и эффективный процесс восстановления речевых функций у данной категории пациентов.

Цель работы: определить эффективность персонифицированного подхода в логопедической работе лиц с моторной афазией.

Объект исследования: особенности коммуникативных нарушений лиц с моторной афазией/

Предмет исследования: методы и стратегии персонифицированного подхода в реабилитации пациентов с моторной афазией.

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что использование персонифицированного подхода в реабилитации пациентов с моторной афазией, основанного на индивидуально разработанных упражнениях и стратегиях, приводит к значительному улучшению речевых функций в сравнении с традиционными методами. В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие задачи:

- проанализировать и обобщить имеющиеся в научной литературе данные по проблеме персонифицированного подхода в комплексной реабилитации пациентов с моторной афазией;

- разработать диагностический блок оценки речевых функций для пациентов с моторной афазией;

- провести экспериментальное исследование по выбранным методикам и коррекционно-логопедическую работу с пациентами с моторной афазией;

- оценить эффективность коррекционно-логопедической работы в ходе контрольного эксперимента.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие методы исследования:

– теоретические;

– эмпирические (метод анкетирования, изучения медицинской документации, оценка лабораторных параметров, динамическое наблюдение);

– математико-статистическая обработка полученных данных с использованием программного пакета «Статистика 12.0», а также аналитических возможностей программы Microsoft Office Excel.

Теоретическая значимость: исследование вносит вклад в развитие научных представлений о персонифицированных подходах в реабилитации пациентов с моторной афазией, расширяя понимание эффективности различных методик и стратегий.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в практике логопедов и специалистов по реабилитации для повышения качества услуг и улучшения исходов лечения пациентов с моторной афазией. Также они могут стать основой для разработки программ обучения и повышения квалификации медицинского персонала.

Базой экспериментального исследования являлись неврологические отделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский центр неврологии и нейронаук» (ФГБНУ РЦНН). Все обследуемые подписали добровольное информированное согласие на проведение анкетирования и участие в исследовании. Наше исследование предполагало 3 три этапа работы:

Для достижения поставленной цели нами был проведен констатирующий эксперимент. Целью констатирующего эксперимента является выявление особенностей персонифицированного подхода в комплексной реабилитации пациентов с моторной афазией.

Задачами констатирующего эксперимента выступают: выявление группы пациентов; формирование группы респондентов; проведение анамнестического обследования пациентов.

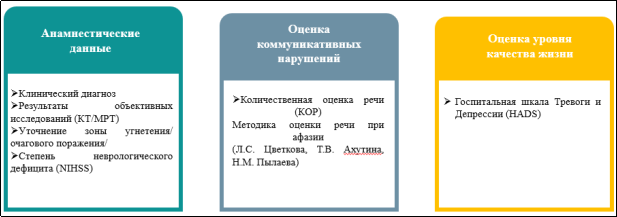

Одна из ведущих классификационных основ — Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти 10 пересмотра (МКБ–10) была взята для сбора анамнестических данных. МКБ-10 рассматривается как нормативный документ с общепринятой статистической классификацией медицинских диагнозов, использующийся в системе здравоохранения для обобщения методических подходов и международной соотносимости диагнозов. Логопедическая диагностика пациентов с моторной афазией проводилась по разработанному диагностическому блоку с учетом новых требований к диагностике с применением международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в основу которого вошли следующие разделы, представленные на рисунке 1:

Рис. 1. Логопедическая диагностика пациентов с моторной афазией

Критерии включения в группу: инсульт в каротидном бассейне доминантного полушария, степень неврологического дефицита от 0 до 10 баллов по шкале NIHSS, наличие жалоб на речевые функции. Возраст участников от 18 до 75 лет. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследование.

Критерии невключения: изменения уровня сознания, неспособность пациент к удовлетворительному контакту.

Исследование включало несколько базовых оценок, проводимых до начала персонифицированной логопедической работе и по ее завершению.Всоответствии с моделью МКФ мы так же собрали информацию о персональных данных. В ходе беседы мы уточнили у пациентов справочную информацию об условиях жизни и профессии.

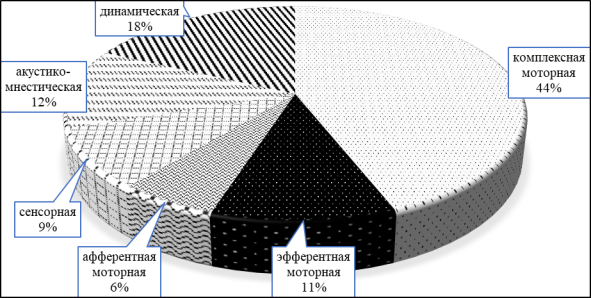

Для оценки коммуникативных нарушений была выбрана группа пациентов, проходивших высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) с 2024 по 2025 гг в ФГБНУ РЦНН. В пилотную часть исследования были включены 46 респондентов с инсультом в каротидном бассейне доминантного полушария и имеющие речевые нарушения — афазию. На рисунке 2 можно наблюдать распределение по формам афазии.

Рис. 2. Распределение пациентов с разными формами афазии

На рисунке видно, распределение пациентов с разными формами афазии. Пациентов с комплексной моторной афазией 20 (44 %), с эфферентной моторной афазией 5 (11 %), пациентов с афферентной моторной афазией 3 (6 %), с сенсорной афазией 4 (9 %), с акустико-мнестической 12 (12 %) и с динамической 8 (18 %). На момент исследования пациентов с семантической афазией выявлено не было.

В основную часть исследования вошли пациенты с подтверждённым диагнозом, наличием моторной афазии, с отсутствием зрительных, слуховых или грубых когнитивных нарушений, которые могут повлиять на участие в оценки и дальнейшей логопедической работе пациентов. Изучив медико-психолого-педагогическую документацию, из 28 (61 %) пациентов, имеющих моторную афазию, не вошли в экспериментальную группу исследования еще 12 (26 %) пациентов.

Участниками основной части исследования стали 16 пациентов с моторной афазией, исключительно с инсультом в каротидном бассейне доминантного полушария и с речевым статусом «моторная афазия».

Специализированная помощь пациентам с заболеваниями нервной системы в России, впервые началась в Научно-исследовательском институте неврологии Академии медицинских наук СССР (Москва, 1964). Нейрореабилитация — это комплексное осуществление мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения острого развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

Медицинская реабилитация реализует свою работу за счет междисциплинарной реабилитационной команды. Работа команды регламентируется приказом Министерства Здравоохранения РФ № 788н. Междисциплинарная реабилитационная команда является структурно-функциональной единицей структурного подразделения медицинской организации, осуществляющей медицинскую реабилитацию. Состав реабилитационной команды формируется персонифицировано в соответствии с индивидуальным планом медицинской реабилитации. Состав междисциплинарной команды представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Состав междисциплинарной команды

Рассматривая анализ подходов восстановления коммуникативных навыков, обратимся к принципам персонифицированного подхода. Персонифицированный подход представляет собой более широкий и гибкий термин, который может быть применен не только в сфере медицины, но и в других областях, таких, как образование и психология. Основное внимание в персонифицированном подходе уделяется учету уникальных характеристик, предпочтений, потребностей и обстоятельств каждого индивидума, включая психологические, социальные и культурные аспекты. В медицинских приложениях это может включать разработку уникальных терапевтических программ, нацеленных на специфические потребности пациента, что, в свою очередь, позволяет создать оптимальные условия для реабилитации. В своей работе Бердникович Е. С. рассматривает персонифицированный подход как основополагающий в организации речевой реабилитации как с сосудистыми пациентами, так и при нейродегенеративных заболеваниях [1].

Методические приёмы, применяемые в реабилитации, дифференцируются с учётом этапов динамики речевого расстройства. О. С. Орлова в своих работах также подчеркивает важность соблюдения этапности в коррекционно-логопедической работе, выделяя три основных этапа. Эта структурированность обеспечивает последовательное и систематичное построение коррекционной работы, позволяет дифференцировать и адаптировать методы педагогического воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов. Положения о принципах восстановительного обучения были сформулированы также в работах Л. С. Цветковой [4]. Основными принципами выступают — психофизиологические, психологические и психолого-логопедические.

Психофизиологические принципы учитывают:

– возможности использования сохранных анализаторов;

– системный характер нарушений (выделение первичного и вторичных);

– успешность восстановительного процесса с вовлечением и активным участием пациента на всех этапах реабилитации.

Психологические принципы включают в себя:

– принцип учета личности и активности пациента;

– принцип учета социальной природы речи.

Психолого-педагогический принцип , в состав которого входит:

– принцип дифференцированного и индивидуального подхода.

Важным условием для продуктивной восстановительной работы является понимание требований к проведению занятий:

- учет времени, который зависит от степени выраженности речевого нарушения;

- учет работоспособности и утомляемости пациента;

- учет эмоционального состояния;

- учет организации занятия;

- учет комфортности условий для выполнения занятия.

При организации персонифицированной логопедической работе мы должны реализовывать следующие компоненты:

- динамическое логопедическое обследование;

- установка контакта с больным и близким кругом;

- персонифицированный методический подход;

- формы организации коррекционно-логопедической работы (индивидуальные, групповые занятия, организация свободного времени) [4].

Персонифицированная реабилитация, учитывающая уникальные особенности каждого пациента, позволяет создавать более целенаправленные программы, что способствует ускорению процесса восстановления. Адаптация вмешательств к специфическим нуждам и ресурсам пациентов не только улучшает речевые функции, но и повышает мотивацию к реабилитации, благодаря индивидуальному вниманию к психоэмоциональному состоянию и когнитивным способностям. В современных условиях здравоохранения, ориентированных на персонализацию лечения, традиционные методы реабилитации часто оказываются недостаточными из-за их общей направленности. Современные подходы, включающие адаптацию реабилитационных программ на основе многофакторной оценки и использование передовых технологий, демонстрируют значительно более высокую эффективность.

Заключение

- При афазиях проявляются системные нарушения речевой функции, охватывающие все языковые уровни фонологии, включая фонетику, лексику и грамматику. Клинические картины афазий неоднородны. Различия между ними обусловлены прежде всего локализацией очага поражения.

- Персонифицированный подход в реабилитации пациентов с моторной афазией заключается в создании индивидуализированных программ лечения, которые учитывают уникальные потребности и особенности каждого пациента, обеспечивая комплексную и гибкую поддержку для восстановления коммуникативных навыков;

- Восстановительное обучение пациентов с моторной афазией основывается на способности мозга компенсировать утраченные функции, с использованием прямых и обходных методов. На начальных стадиях применяются методы, направленные на активацию резервных функций, а обходные механизмы помогают перестроить нарушенные функции через межфункциональные изменения. Учитываются индивидуальные особенности пациента, что позволяет создать системную программу, охватывающую все аспекты речевых нарушений. Основной целью является восстановление коммуникативных способностей, что требует как активной работы на логопедических занятиях, так и вовлечения пациентов в общение в повседневной жизни.

Внедрение персонифицированных подходов соответствует мировым тенденциям в медицине, переходящей к индивидуализированным стратегиям лечения, и подтверждено множеством исследований в разных медицинских областях. Это подчеркивает актуальность данного направления как с научной, так и с практической точки зрения, обеспечивая значительное улучшение клинических исходов и повышение качества жизни пациентов с моторной афазией. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о важности разработки и внедрения персонифицированных методов реабилитации для эффективного и устойчивого восстановления речевых функций у пациентов с моторной афазией, что имеет большую значимость для современной нейрореабилитации и медицины.

Литература:

- Бердникович, Е. С. Персонифицированный подход в речевой реабилитации: фокус на пациенте / Е. С. Бердникович, О. С. Орлова, Д. В. Уклонская. — Текст: электронный // Специальное образование. — 2022. — № 1 (65).

- Визель, Т. Г. Вариативность форм афазии [Текст] / Т. Г. Визель. — Барнаул: АлтГПУ, 2015. — 271 с.

- Винарская, Е. Н. Клинические проблемы афазии (нейролингвистический анализ) / Е. Н. Винарская. — М.: В. Секачев, ТЦ «Сфера», 2007. — 222 с.

- Цветкова Л. С. Афазия и восстановительное обучение. Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1988. — 207 с.

- Pollock A., St. George B., Fenton M., Firkins L. Top 10 research priorities relating to life after stroke — consensus from stroke survivors, caregivers, and health professionals. Int. J. Stroke. 2014; 9 (3): 313–320.