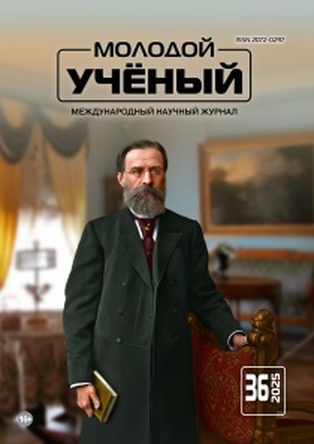

На

обложке изображен Александр Григорьевич Столетов (1839–1896), русский физик.

Будущий

ученый родился в 1839 году в купеческой семье в старинном городе

Владимире. Его отец, Григорий Михайлович Столетов, владел бакалейной лавкой,

кожевенной артелью, а также садами и огородами. Мать, Александра

Васильевна Полежаева, также происходила из купеческого сословия. Кроме Александра,

в семье было ещё пятеро детей: его братья Василий, Николай, Дмитрий, сёстры

Варвара и Анна. Василий Столетов был успешным купцом и одним из крупнейших

благотворителей во Владимире; Николай — учёным-географом, а также

генералом от инфантерии, командующим болгарским ополчением в русско-турецкой

войне 1877–1878 годов; Дмитрий Столетов дослужился до чина генерал-майора.

Неординарные

способности мальчика проявились очень рано: в четыре года он научился читать,

с детства проявлял большую любовь к классической русской литературе

и музыке, быстро освоил французский язык.

Александр

учился во Владимирской гимназии, преуспевая по всем предметам. После 5-го

класса он все больше увлекался математикой и физикой, сам мастерил

всевозможные устройства и приборы, проводил опыты. Повзрослев, решил поступать

на физико-математический факультет Московского университета.

В

1860 году Александр Столетов с отличием закончил университетский курс

и получил стипендию на двухлетнюю стажировку в Европе. Он решил ехать

в Гейдельбергский университет. Юноша посещал лекции Вильгельма Вебера

и Лотара Мейера в университете Гёттингена. В Гейдельберге

молодой ученый прошел физический практикум в лаборатории Кирхгофа. Между

учеником и учителем завязалась тесная дружба, продлившаяся вплоть до

смерти немецкого академика. В Россию Столетов вернулся с прекрасной

подготовкой и жаждой открытий, пробыв за границей три с половиной

года вместо двух.

В

феврале 1866 года ученый приступил к чтению лекций по физической географии

и математической физике в Московском университете — постоянном

месте работы Столетова вплоть до последних дней его жизни. Вместе с лекциями

шла подготовка к магистерской диссертации по теме «Общая задача

электростатики и ее приведение к простейшему случаю». Не имея

в распоряжении физической лаборатории, Столетов решил сосредоточиться на

теоретических вопросах: его занимала проблема распределения электрических

зарядов на проводниках, изолированных друг от друга. Вывод Столетова состоял

в том, что принцип Морфи — Томсона применим для какого угодно

количества проводников.

В

1869 году молодой физик блестяще защитил свои тезисы и стал доцентом

Московского университета. Работа «Исследование о функции намагничения

мягкого железа» принесла Столетову степень доктора наук, и в то же время

его утвердили ординарным профессором университета.

Исследовательская

деятельность Александра Григорьевича сочеталась с педагогической и организационной.

В 1872 году усилиями Столетова и других профессоров физики в Москве

была основана научно-исследовательская лаборатория, а в 1873 году в Санкт-Петербурге

учрежден «Журнал русского физико-химического общества», ставший главным

органом, освещавшим деятельность российских ученых. Столетов был его постоянным

автором.

В

1876 году после доклада о работе по определению коэффициента

пропорциональности между электромагнитными и электростатическими единицами

Александра Григорьевича Столетова избрали непременным членом Общества любителей

естествознания, антропологии и этнографии. Расцвету его педагогической и научной

деятельности способствовало создание московской лаборатории и оснащение ее

современными приборами, дававшими возможность осуществлять сложнейшие опыты, не

выезжая за рубеж. В конце 1882 года Столетов возглавил кафедру опытной

физики и предпринял энергичные меры по повышению качества образования

в Московском университете. Он кардинально переоборудовал аудитории,

увеличил количество оборудования, заново составил лекционные курсы. Студенты,

учившиеся у Столетова, признавали в нем первоклассного лектора, но

чрезвычайно строгого экзаменатора.

В

1888 году, невзирая на загруженность преподаванием, Столетов возобновил научную

работу. В центре его внимания оказались актино-электрические явления,

теперь называемые фотоэлектрическими. После открытия Генрихом Герцем в 1887

году явления фотоэффекта, оставшегося без объяснения, этой темой вплотную

заинтересовался Столетов.

Применив

новую методику использования так называемого сетчатого, или абсолютного,

конденсатора, Столетов получил удивительные результаты. Он констатировал, что

при освещении сплошного диска ультрафиолетом ток протекает между дисками,

несмотря на наличие воздушного зазора. Стеклянный баллон с кварцевым

окошком и электродами внутри — один из ключевых приборов эксперимента —

стал первым в мире фотоэлементом. Как выяснилось через десятилетие, в 1899

году, фотоэффект возникал вследствие вырывания электронов с поверхности

под действием света. Столетов также обнаружил, что различные материалы обладают

различной чувствительностью к фотоэлектрическому воздействию. Несколько

других важных подробностей этого исследования он изложил в монографии 1889

года «Актино-электрические исследования».

Доклады

о своих открытиях, прочитанные Столетовым в 1889 году в Париже,

принесли профессору европейскую известность.

Ученый

не имел собственной семьи, отдавая все свои душевные и физические силы

науке, университету, близким и родственникам. В дружеском кругу

Столетов нередко играл на фортепиано.

В

последние годы жизни Александр Григорьевич становился все более замкнутым

и нелюдимым. В начале 1895 года на почве нервного истощения и ослабления

иммунитета он перенес тяжелые кожные воспаления и был очень слаб. В ночь

на 15 мая 1895 года великий физик скончался во сне. По решению родственников ученого

похоронили в его родном Владимире.

Именем

Столетова названы кратер на обратной стороне Луны и Владимирская

лингвистическая гимназия. С 2009 года имя Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых носит Владимирский государственный университет.