В статье представлены результаты исследования эмоционального состояния родителей детей с особыми образовательными потребностями. Был проведён сравнительный анализ уровней тревожности, депрессии и эмоционального отношения к диагнозу ребенка с ООП до и после психологического сопровождения. Полученные результаты подтвердили эффективность психологического сопровождения и подчеркнули необходимость его регулярного и длительного применения, что согласуется с выводами современных отечественных и зарубежных исследований по данной проблематике.

Ключевые слова: родители детей с особыми образовательными потребностями, ООП, эмоциональное восприятие диагноза, тревожность, депрессия, психологическое сопровождение.

The article presents the results of a study of the emotional state of parents of children with disabilities of psychophysical development. A comparative analysis of the levels of anxiety, depression, and emotional attitude to the diagnosis of a child with OOP before and after psychological support was conducted. The results obtained confirmed the effectiveness of psychological support and emphasized the need for its regular and long-term use, which is consistent with the conclusions of modern domestic and foreign studies on this issue.

Keywords: parents of children with special educational needs (SEN), emotional perception of diagnosis, anxiety, depression, psychological support.

Актуальность. По данным ЮНИСЕФ, более 240 миллионов детей во всём мире имеют инвалидность или иные формы ограничений, что составляет около 10–15 % от общего числа несовершеннолетних [6, с. 5]. В Республике Казахстан официально зарегистрировано около 180 тысяч детей с ООП, однако специалисты подчёркивают, что реальное число превышает официальные данные из-за социальной стигматизации, недовыявления и ограниченного доступа к диагностике, особенно в сельских регионах [9, с. 13–15]. Для родителей сообщение о диагнозе ребёнка с ООП представляет собой тяжёлое эмоциональное потрясение. Большинство исследований отмечают, что на начальных этапах они переживают стадии шока, отрицания, тревоги, чувства вины и депрессии [11, с. 36], [2, с. 59].

Психоэмоциональное состояние родителей оказывает непосредственное влияние на ребёнка с ООП: установлено, что непринятие диагноза, тревожные и депрессивные реакции родителей затрудняют формирование привязанности, нарушают поведенческую регуляцию ребёнка и препятствуют его социальной адаптации [7, с. 94–96]. В долгосрочной перспективе это может привести к дезадаптации, социальной изоляции, эмоциональному выгоранию родителей и снижению качества жизни всей семьи [12, с. 23]. Эффективным инструментом коррекции деструктивных состояний и формирования принятия выступает система психологического сопровождения семьи, получившая широкое распространение в международной и отечественной практике [10, с. 113–117].

В Республике Казахстан развитие системы инклюзивного образования и сопровождения семей осуществляется в соответствии с международными обязательствами. Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов в 2015 году закрепила необходимость правовой и социальной поддержки семей с детьми с ООП [4, с. 9]. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2022 года № 266 утверждён стандарт психолого-педагогического сопровождения, в том числе родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями [9].

Цель исследования — выявить особенности эмоционального восприятия диагноза ребёнка с ООП у родителей до и после прохождения психологического сопровождения.

Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме эмоционального восприятия диагноза родителями.

2. Исследовать психоэмоциональное состояние родителей детей с ООП на разных этапах принятия диагноза.

3. Оценить эффективность краткосрочного психологического сопровождения родителей.

Теоретическая значимость исследования связана с расширением научного представления о психологических механизмах адаптации родителей к ситуации рождения ребёнка с нарушением развития, а также с уточнением этапов эмоционального восприятия диагноза.

Практическая значимость заключается в возможности применения результатов при построении программ психолого-педагогического сопровождения, в работе специалистов ППМС-центров, педагогов и консультантов по вопросам инклюзивного образования.

Литературный обзор. Проблема эмоционального восприятия диагноза ребёнка с ООП активно изучается в современной психологии, особенно в контексте семейной адаптации. Большинство авторов сходятся во мнении, что сообщение о диагнозе провоцирует у родителей стрессовую реакцию, сравнимую по интенсивности с утратой или тяжёлой травмой [11, с. 35–36]. Наиболее часто встречающиеся эмоциональные состояния включают шок, тревогу, отрицание, гнев, чувство вины и депрессию [2, с. 59–60].

Исследователи выделяют несколько стадий эмоционального восприятия диагноза. Первая — это шок и отрицание, когда родители отказываются воспринимать информацию о диагнозе как достоверную, демонстрируют избегающее поведение и эмоциональную дезорганизацию. На второй стадии — эмоциональной реакции — появляются страх, вина, ощущение несправедливости, а также отчаяние. Третья стадия связана с поиском смысла и частичным принятием, когда родители начинают осмысливать новую реальность. Завершающая стадия — адаптация, когда происходит интеграция диагноза в структуру родительской идентичности и формирование конструктивного отношения к ребёнку [11, с. 36–38], [7, с. 96].

При этом многие семьи застревают на первых двух стадиях. Длительное пребывание в состоянии тревоги и непринятия может усугубить дезадаптацию и привести к нарушениям родительско-детских отношений. По данным исследований, высокий уровень тревожности и депрессии характерен для большинства родителей в первые 6–12 месяцев после установления диагноза, особенно если семья не получает поддержки [2, с. 60], [12, с. 23]. У матерей чаще, чем у отцов, наблюдаются клинические проявления депрессии, а у отцов — избегающее поведение и склонность к эмоциональному отстранению [2, с. 62].

Психологическая поддержка доказала свою эффективность в преодолении кризиса восприятия диагноза. Например, участие родителей в арт-терапевтических группах помогает им выразить подавленные чувства, снизить тревожность и обрести эмоциональную устойчивость [10, с. 114–116]. Индивидуальное и групповое консультирование способствует когнитивной переработке ситуации, формированию принятия и способности строить жизненные планы с учётом особенностей ребёнка [2, с. 64]. Роль профессионального психолога заключается не только в оказании эмоциональной поддержки, но и в просвещении семьи, снижении чувства вины, стимулировании позитивной родительской идентичности.

Современные международные рекомендации (ВОЗ, ЮНИСЕФ) подчёркивают, что раннее подключение психологов к процессу информирования семьи и последующего сопровождения значительно снижает уровень стресса и повышает адаптивный потенциал родителей [4, с. 27], [6, с. 8–10]. Особенно важно не оставлять родителей один на один с диагнозом: наличие групп взаимопомощи, наставников, информационной поддержки повышает устойчивость семей к кризису [1, с. 38–41].

В российских источниках вопросы сопровождения освещены в ряде методических рекомендаций и исследований. Так, в работе Елисеевой и др. подчёркивается, что своевременная и деликатная работа с семьёй позволяет перейти от негативной установки «почему именно с нами» к конструктивной позиции принятия и активного участия в коррекционно-развивающем процессе [7, с. 38]. Денисова и др. отмечают, что специально организованные тренинги для родителей снижают уровень эмоционального выгорания и способствуют формированию устойчивых копинг-стратегий [5, с. 63–65].

Таким образом, в литературе подчёркивается, что эмоциональное восприятие диагноза ребёнка с ООП родителями — это динамический и многофакторный процесс, в котором важную роль играет не только личностный ресурс семьи, но и доступность профессионального психологического сопровождения. Без системной поддержки велика вероятность хронизации стрессового состояния, нарушения эмоциональных связей и сужения перспектив развития как самого ребёнка, так и всей семьи.

Практическая часть исследования направлена на изучение динамики эмоционального состояния матерей, воспитывающих детей с ООП, до и после проведения краткосрочной психологической коррекционной программы. По данным исследований можно сделать вывод, что родители по-разному воспринимают диагноз ребенка с ООП в зависимости от возраста ребенка. На основании этих выводов было сформировано две терапевтические группы.

В исследовании приняли участие 12 матерей, разделённых на две группы в зависимости от возраста их детей. В первую группу вошли матери детей в возрасте 3 лет, которые недавно узнали о диагнозе своих детей и переживают острое эмоциональное состояние. Во вторую группу вошли матери детей в возрасте 6 лет, которые уже в определённой степени адаптировались к ситуации, но по-прежнему испытывают выраженные эмоциональные и психологические трудности, обусловленные длительным пребыванием в стрессовой ситуации.

Для оценки динамики эмоциональной сферы участниц использовались три психодиагностические методики:

1. Шкала тревожности Спилбергера–Ханина (адаптация Ю. Л. Ханина) — методика позволяет оценивать уровень личностной (стабильной характеристики личности) и ситуативной (актуальное эмоциональное состояние) тревожности.

2. Шкала депрессии Бека — позволяет определить степень выраженности депрессивного состояния.

3. Цветоассоциативный тест отношений (ЦТО) — метод, разработанный на основе концепций В. Н. Мясищева, Б. Г. Ананьева и А. Н. Леонтьева, позволяющий выявить эмоциональные и частично неосознаваемые компоненты отношения матерей к диагнозу их ребёнка.

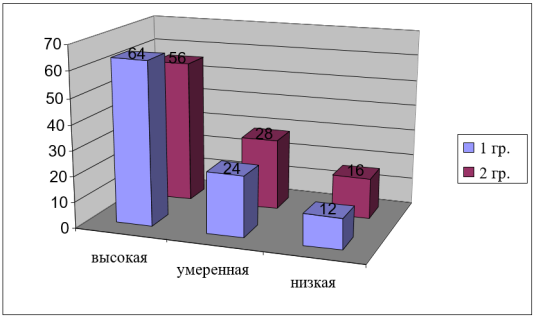

В ходе констатирующего этапа исследования для определения уровня тревожности использовалась методика самооценки тревожности Спилбергера–Ханина, позволяющая дифференцированно оценивать ситуативную (актуальную) и личностную (стабильную) тревожность. На основании полученных данных была составлена характеристика эмоциональной сферы испытуемых. На рисунках 1 и 2 более наглядно представлены результаты исследования уровней тревожности на констатирующем этапе.

Рис. 1. Ситуативная тревожность на констатирующем этапе

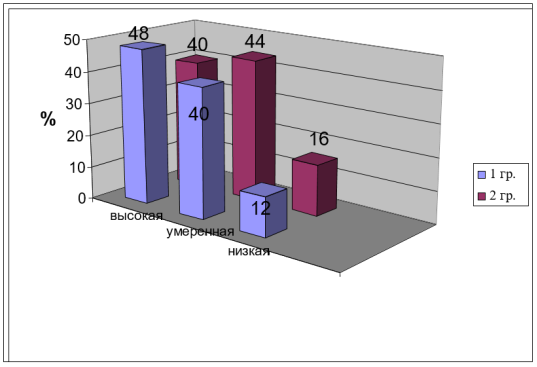

Рис. 2. Личная тревожность на констатирующем этапе

Как видно из рисунка 1, в обеих группах преобладает высокий уровень ситуативной тревожности: у 64 % матерей первой группы и у 56 % второй. Это свидетельствует о выраженном эмоциональном напряжении, особенно у матерей младших детей, которые, вероятно, только столкнулись с диагнозом ребёнка. Умеренный и низкий уровни тревожности встречаются значительно реже.

На рисунке 2 отражены показатели личностной тревожности. В первой группе высокий уровень отмечен у 48 % участниц, во второй — у 40 %. Умеренная тревожность выявлена у 40–44 % респондентов, низкая — у 12–16 %.

Следующим этапом исследования стало применение шкалы депрессии А. Т. Бека — инструмента, позволяющего количественно оценить выраженность депрессивной симптоматики у испытуемых и определить, нуждаются ли они в дополнительной психологической поддержке. Данная методика широко используется в клинической практике и зарекомендовала себя как надёжный инструмент для отслеживания динамики депрессивных состояний в процессе терапии или социально-психологического сопровождения.

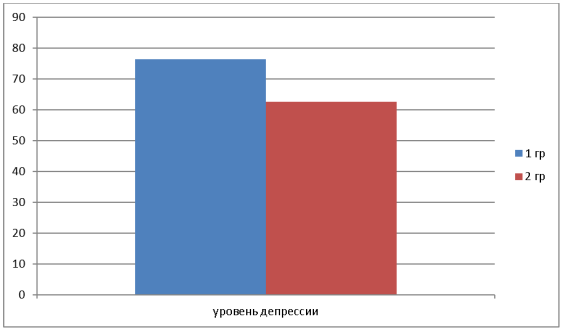

Результаты исследования уровня депрессии, полученные с помощью шкалы А. Т. Бека, представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Сравнительный анализ уровня депрессии

Как видно на диаграмме, средний показатель депрессии в первой группе (матери детей 3 лет) составляет 76,5 баллов, что соответствует истинному депрессивному состоянию. Этот результат указывает на выраженную эмоциональную дестабилизацию, переживание бессилия, подавленности и психофизиологического истощения, характерного для начального этапа столкновения с диагнозом ребёнка.

Во второй группе (матери детей 6 лет) средний балл составляет 62,7, что соответствует маскированной депрессии. Хотя этот показатель ниже, он всё же свидетельствует о сохраняющемся хроническом эмоциональном напряжении и неудовлетворённости, требующих внимания со стороны специалистов.

Диаграмма визуально подтверждает различия в уровне депрессии между группами и подчёркивает необходимость своевременного психологического сопровождения матерей на раннем этапе принятия диагноза ребёнка.

Для анализа глубинных эмоциональных установок родителей по отношению к диагнозу ребёнка была использована методика цветоассоциативного теста отношений (ЦТО). Результаты исследования эмоционального отношения родителей 1 группы к диагнозу ребёнка с особыми образовательными потребностями (ООП) свидетельствуют о выраженном эмоциональном напряжении и доминировании негативных реакций. В восприятии диагноза преобладают состояния отчаяния, безнадёжности, внутреннего протеста и стремления к эмоциональной изоляции, а также признаки агрессивно-защитных реакций, эмоционального депрессивных симптомов. Во второй группе (дети 6 лет) эмоциональные реакции оказались менее выраженными, но более устойчивыми.

В течение шести месяцев с матерями обеих исследуемых групп проводилась краткосрочная психологическая работа, направленная на стабилизацию эмоционального состояния, снижение уровня тревожности и депрессивных проявлений, а также на формирование более адаптивного отношения к диагнозу ребёнка. Работа включала как индивидуальные, так и групповые форматы взаимодействия и была выстроена с учётом особенностей эмоционального реагирования каждой участницы.

Программа опиралась на комплексный подход и включала различные психологические методы, направленные на развитие навыков саморегуляции, восстановление эмоционального ресурса, повышение стрессоустойчивости и улучшение внутриличностного состояния. Групповые встречи способствовали формированию чувства поддержки и уменьшению социальной изоляции, тогда как индивидуальные сессии позволяли проработать личностно значимые переживания, связанные с принятием диагноза и будущим ребёнка.

После завершения программы краткосрочной психологической поддержки была проведена повторная диагностика эмоционального состояния матерей обеих исследуемых групп. Для оценки эффективности вмешательства использовались те же психодиагностические методики, что и на констатирующем этапе: шкала тревожности Спилбергера–Ханина, шкала депрессии А. Т. Бека и цветоассоциативный тест отношений (ЦТО). Повторное исследование позволило проследить динамику по ключевым показателям: уровню тревожности, выраженности депрессивных проявлений и эмоциональному отношению к диагнозу ребёнка.

Для обобщения и наглядного представления данных была составлена сводная таблица, систематизирующая результаты по трём ключевым параметрам эмоционального состояния: уровню тревожности, выраженности депрессии и особенностям эмоционального отношения к диагнозу ребёнка.

Таблица 1

Сводные результаты контрольного этапа

|

№ гр |

Уровень личностной тревожности |

Уровень ситуационной тревожности |

Уровень депрессии |

Эмоциональное отношение к диагнозу |

|

1 гр |

36 |

36 |

58,5 |

Нуждается в спокойной обстановке. Хочет освободиться от стресса, избавиться от конфликтов и разногласий. |

|

2 гр |

32 |

36 |

52,7 |

Настойчиво стремится к близким отношениям, которые удовлетворяли бы все чувственные потребности и основывались на совпадении чувств и воззрений. |

Сводные данные контрольного этапа показывают положительную динамику в эмоциональном состоянии родителей обеих групп после проведения краткосрочной психологической коррекции. Уровень личностной и ситуативной тревожности снизился до умеренных значений, особенно заметно — в первой группе. Уровень депрессии также демонстрирует тенденцию к снижению: в первой группе он составил 58,5 балла, что соответствует лёгкой депрессии невротического характера, во второй — 52,7 балла, приближаясь к границе нормативного уровня.

Эмоциональное отношение к диагнозу ребёнка стало менее напряжённым. Родители первой группы проявляют стремление к спокойствию, избеганию стресса и конфликтов, что указывает на рост внутренней устойчивости. Участники второй группы демонстрируют стремление к эмоциональной близости и взаимопониманию, что может свидетельствовать о формировании более принятой и гармоничной родительской позиции.

Полученные данные подтвердили не только эффективность проведённой психологической работы, но и выявили необходимость её регулярного и пролонгированного применения, поскольку эмоциональное состояние родителей остаётся нестабильным и уязвимым к стрессу и другим внешним воздействиям.

Кроме того, учитывая высокие показатели тревожности и депрессии, выявленные у участниц исследования, особое значение приобрело изучение глубинных эмоциональных компонентов их восприятия родительской ситуации. Для этого на контрольном этапе исследования применялась методика цветоассоциативного теста отношений (ЦТО), которая позволила выявить не только осознаваемые, но и частично неосознаваемые эмоциональные установки и реакции матерей в отношении диагноза ребёнка. Результаты ЦТО подчеркнули необходимость углублённого подхода к психологическому сопровождению, направленного на осознание и коррекцию эмоциональных реакций и установок родителей.

Таким образом, комплексный анализ всех полученных результатов подчёркивает значимость и эффективность систематического психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ООП, и подтверждает необходимость его включения в практику работы специалистов психолого-педагогических служб.Конец формы

Литература:

- Dardas L. A., Ahmad M. M. Psychosocial correlates of parenting a child with autistic disorder // The Journal of Nursing Research. — 2014. — Vol. 22, № 3. — С. 183–191. — Режим доступа: https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000023 (дата обращения: 05.05.2025).

- Hastings R. P., Brown T. Behavior problems of children with autism, parental self-efficacy, and mental health // American Journal of Mental Retardation . — 2002. — Vol. 107, № 3. — P. 222–232. — Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.pedn.2013.12.002 (дата обращения: 10.05.2025).

- Абдина, А. К., А. А. Уызбаева, М. Б. Жанарстанова Философия независимой жизни: состояние инклюзивного образования в казахстане (обзорный анализ современных исследований) // Gumilyov Journal of History. — 2023. — № 1 (142). — С. 135–141 — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-nezavisimoy-zhizni-sostoyanie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-kazahstane-obzornyy-analiz-sovremennyh-issledovaniy/viewer

- Всемирная организация здравоохранения. Укрепление мер реагирования в области психического здоровья // Веб-сайт ВОЗ. — URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response (дата обращения: 20.05.2025).

- Денисова О. А., Кобрина Л. М., Леханова О. Л., Кожевникова О. А. Педагогическая работа по профилактике эмоционального выгорания родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2023 № 209. С.89–100 — Режим доступа: https://doi.org/10.33910/1992–6464–2023–209–89–100

- Дети с инвалидностью до сих пор испытывают трудности в получении доступа к образованию, и в устранении этих проблем ЮНИСЕФ видит свою задачу в Казахстане. — Текст: электронный // unicef: [сайт]. —Режим доступа: https://www.unicef.org/kazakhstan/ %D0 %B4 %D0 %B5 %D1 %82 %D0 %B8- %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B2 %D0 %B0 %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %B4 %D0 %BD %D0 %BE %D1 %81 %D1 %82 %D1 %8C %D1 %8E (дата обращения: 15.05.2025).

- Елисеева И. Г., Ерсарина А. К. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе: метод. рекомендации. — Алматы: ННПЦ КП, 2019. — 118 с. — Режим доступа: https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-особыми-образовательными-потребностями-в-общеобразовательной-школе.pdf (дата обращения: 20.05.2025).

- Ким К. А., Кадыров Р. В. Родительский стресс и воспитание ребенка с детским церебральным параличом: обзор зарубежных исследований // Клиническая и специальная психология. — 2022. — Т. 11, № 4. — С. 1–29. — Режим доступа: https://doi.org/10.17759/cpse.2022110401

- Об утверждении Правил психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования: приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2022 года № 26513 — Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026513 (дата обращения: 06.05.2025).

- Правило Е. С., Кузнецова В. Ф. Психологическая характеристика отношения родителей к болезни ребенка с особыми образовательными потребностями // Психология. Психофизиология. — 2014. — № 1. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-harakteristika-otnosheniya-roditeley-k-bolezni-rebenka-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami (дата обращения: 05.05.2025).

- Токарская Л. В., Лаврова М. А., Бакушкина Н. И., Галасюк И. Н., Коряков Я. И., Пасечник О. Н., Пермякова М. Е., Хлыстова Е. В., Чегодаев Д. А., Шинина Т. В. Детско-родительское взаимодействие и развитие ребенка раннего возраста / под ред. Л. В. Токарской: коллективная монография. — Екатеринбург, 2019. — 206 с. — Режим доступа: https://psy-urgi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15526/Granty/17–36–01100__Tokarskaja_/Monografija_po_DRV-2019_compressed.pdf (дата обращения: 20.05.2025).

- Худотеплова Е. Н. Особенности принятия родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Проблемы современного педагогического образования. — 2022. — № 75–1. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prinyatiya-roditelyami-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya (дата обращения: 20.05.2025).