Реабилитация представляет собой сложный и длительный процесс комплексного влияния на все уровни жизнедеятельности индивида: организменный, психологический, социально-психологический, который состоит из обучающих, коррекционных, развивающих мероприятий, направленный на реадаптацию, ресоциализацию, реперсонализацию и личностный рост реабилитируемого [1].

Реабилитация в наркологии — сложная медико-психо-социальная система воздействий, целью которых является восстановление физического, психического и духовного здоровья больного, его личностного и социального статуса, способности полноценного функционирования в обществе без употребления психоактивных веществ [2]. Ю. В. Валентик [5] рассматривает реабилитацию в наркологии как «системный и многоаспектный процесс».

В 2000 г. в НИИ наркологии МЗ РФ была создана единая Концепция реабилитации наркологических больных в учреждениях здравоохранения. Согласно данной концепции цель реабилитации заключается в восстановлении (или формирование) нормативного личностного и социального статуса больного на основе раскрытия и развития его потенциала — интеллектуального, нравственного, эмоционального, творческого. Задачи реабилитации определяются необходимостью достижения ее конечной цели с учетом важнейших аспектов жизненной ситуации больного — медицинских, личностный, социальных — путем ее активной направленной реорганизации [3]. Среди личностных особенностей аддиктов многие авторы, среди которых С. К. Оруджева, выделяют самооценку. В работе С. К. Оруджевой представлены характеристики зависимых от алкоголя и наркотиков с учетом длительности употребления и возраста. Ключевыми особенностями обозначены заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость, завышенная тревожность и внешний локус — контроля, отсутствие эмоциональной гибкости в сочетании с импульсивностью, раздражительным фоном настроения, низкая фрустрационная толерантность [6].

Концепция определяет принципы реабилитации:

1) добровольное участие больного в лечебно-реабилитационном процессе;

2) доступность и открытость реабилитационных учреждений;

3) 3)доверительность и партнерство;

4) единство социально-психологических и медико-биологических методов целевого воздействия;

5) многообразие и индивидуализация форм (моделей) реабилитационных мероприятий [4].

Основными условиями реабилитации являются:

1) отказ больного от употребления ПАВ;

2) личная ответственность за успешную реализацию ЛРП;

3) 3)опора на позитивные, личностно-значимые для пациента социальные ценности;

4) обеспечение правовой и организационной регламентации ЛРП;

5) создание в реабилитационном учреждении единой «бригады» («команды») специалистов.

На сегодняшний день наркологическая служба Российской Федерации использует три модели реабилитации:

1) модифицированная Миннесотская модель групповой стационарной и амбулаторной 12-шаговой реабилитационной программы;

2) модифицированная модель «терапевтического сообщества» в стационарном и амбулаторном вариантах;

3) смешанная модель, сочетающая модель «12 шагов» и модель «терапевтического сообщества», а так же использующая элементы народной медицины и религии. В ней акцент делается на психологической и духовной поддержке пациентов реабилитационного учреждения и их трудовой занятости [2].

Принципы программы «12 шагов» используются в 80 % лечебно-реабилитационных центров для больных с зависимостью в США, в 50 % таких центров в Западной Европе, а также в ряде стран Восточной Европы и Польше. С начала 90-х годов большинство наркологических учреждений России используют программу «12 шагов». В реабилитационную программы входит выполнение аналитических заданий, а так же участие в групповых занятиях на всех этапах реабилитационной программы: утренних и вечерних собраниях, лекциях, группах поддержки и психотерапевтических группах в соответствии со своим расписанием. Следует отметить, что эти занятия пациенты регулярно посещают и на последующих этапах реабилитационной программы [4].

Целью исследования является рассмотрение особенностей самоотношения зависимых с устойчивой ремиссией. В исследовании приняли участие 25 зависимых с устойчивой ремиссией более двух лет. В качестве контрольной группы выбраны 25 зависимых со срывом ремиссии, которые после «срыва» повторно реабилитацию в Отделении длительной медико-социальной реабилитации «Большие Ключи» ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и медико- социальной реабилитации «Преодоление». Был использован «Опросник самоотношения (МИС)», разработанный В. В. Столиным и С. Р. Пантилеевым.

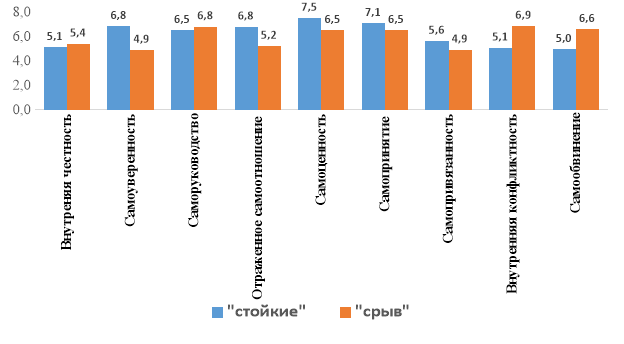

Рассмотрим результаты по методике «Опросник самоотношения (МИС)», разработанный В. В. Столиным и С. Р. Пантилеевым, которые представлены на рисунке 1, с учетом данных сравнительного статистического анализа по критерию Манна-Уитни.

Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов по методике исследования самоотношения (Пантелеев, Столин)

Между группами аддиктов со стабильной и не стабильной ремиссией по методике «Опросник самоотношения (МИС)» выявляются статистически значимые различия по самоуверенности (на уровне значимости р 0,001), отраженному самоотношению (на уровне значимости р 0,05), самопривязанность (на уровне значимости р 0,05), внутренняя конфликтность (на уровне значимости р 0,01), самообвинение (на уровне значимости р 0,01).

Самоотношение аддиктов с устойчивой ремиссией характеризуется самоуверенностью, позитивным отраженным самоотношением, самопривязанностью. Самоуверенность отражает ощущение силы своего Я, внутреннюю устойчивость. Позитивное отраженное самоотношение означает, что у аддиктов с устойчивой ремиссией есть ощущение, что их деятельность и личность у окружающих вызывает положительное отношение. Самопривязанность означает самодостаточность. Соответственно, у аддиктов со срывами наблюдается недовольство собой, ощущение расхождения с идеальным образом себя.

Самообвинение и внутренняя конфликтность не свойственны аддиктам с устойчивой ремиссией.

Таким образом, для устойчивой ремиссией следует в реабилитационном процессе уделять внимание характеру самоотношения зависимых.

Литература:

1. Батищев, В. В. Программа «12 шагов» и ее место в лечебно-реабилитационном процессе в стационаре для больных алкоголизмом // дисс. канд. мед.наук. М, 2002.-312 с.

2. Батищев, В.В., Негериш, Н. В. Методология организации программы психотерапии и реабилитации больных зависимостью от психоактивных веществ, имеющих низкий уровень мотивации на лечение — Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН), М.: 2001 г. — 184 с.

3. Гоголева, А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. — 240 с.

4. Гуаиков, Б.М., Зобнев, В.М., Ревзин, В. Л. Терапевтическое сообщество в системе реабилитации наркологических больных: Пособие для врачей. — СПб. — 27 с.

5. Валентик, Ю. В. Реабилитация в наркологии: Учебное пособие. — М.: Прогрессивные биомедицинские технологии, 2001. — 34 с.

6. Оруджева, С. К. Клинико-психологические особенности пациентов с наркологической и алкогольной зависимостью / С. К. Оруджева// Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2019. –№ 9 (37). — С. 100–105.