Формирование словаря существительных — это длительные процесс количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения. Формирование словаря существительных имеет большое значение в развитии ребёнка. Овладение словарём является важным условием умственного развития. Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны мышления.

Бедность словаря существительных мешает полноценному общению, а следовательно, и общему развитию ребёнка. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении и общении, не находят подходящих слов для выражения своих мыслей, в том числе и дети с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Современная система специального образования ориентирована на максимальную социальную и образовательную интеграцию детей с ОВЗ, в том числе и детей с РАС. Успешность этой интеграции в решающей степени зависит от уровня сформированности коммуникативных навыков, основу которых составляет речевое развитие. Системные нарушения речи при РАС занимают одно из центральных мест, создавая специфический «коммуникативный барьер» между ребенком и окружающим миром. Особую значимость в преодолении этого барьера имеет формирование словарного запаса, и в первую очередь — словаря существительных, который служит основой для номинации предметов и явлений окружающей действительности, построения высказываний и освоения учебных навыков.

Особенности речевого развития при РАС отражены в исследованиях К. С. Лебединской, О. С. Никольской, В. В. Лебединского, С. А. Морозова, М. М. Либлинг. Ими описаны специфические речевые феномены, характерные для РАС: эхолалии, речевые штампы, автономная речь, мутизм, нарушения просодики и грамматического строя. Вопросы коррекции речевых нарушений у детей с РАС нашли отражение в работах Т. И. Морозовой, С. С. Морозовой, Н. Б. Лаврентьевой, М. Ю. Ведениной.

Особенности сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС представляют собой комплексное и многогранное явление, отражающее специфику их психического и речевого развития:

— Словарь существительных ограничен и представлен в основном обиходно-бытовой лексикой.

— Количественные и качественные характеристики словаря не соответствуют возрастной норме.

— Пассивный словарь существительных часто значительно превышает активный словарь существительных.

— Недостаточно сформирована обобщающая функция слов.

— Трудность формирования понятий.

— Ситуативная связанность употребления слов.

— Неравномерность пополнения словаря существительных, которая напрямую связана с областью избирательных интересов ребенка.

— Трудности с использованием слов в коммуникативных ситуациях.

Несмотря на значительный объем научных изысканий, анализ литературы выявляет ряд нерешенных вопросов. Во-первых, ощущается дефицит специализированных диагностических методик, направленных именно на оценку словаря существительных у младших школьников с РАС. Существующий диагностический инструментарий часто требует серьезной адаптации с учетом коммуникативных и поведенческих особенностей данной категории детей. Во-вторых, недостаточно исследований, посвященных содержанию и методам логопедической работы по расширению номинативного словаря в условиях целостной системы сопровождения в общеобразовательной школе. Часто предлагаемые коррекционные подходы заимствованы из опыта работы с другими нарушениями (алалия, общее недоразвитие речи).

Проблема ограниченного и искаженного словаря у детей с РАС является междисциплинарной, находящейся на стыке логопедии, специальной психологии и дефектологии. Традиционные подходы к обогащению лексики, эффективные при работе с другими категориями детей с нарушениями речи, зачастую оказываются малоэффективными в случае аутистических расстройств. Это обусловлено комплексом факторов: особенностями когнитивного развития (трудности обобщения, буквальность и фрагментарность восприятия), спецификой аффективной сферы (снижение потребности в коммуникации, ригидность), а также наличием сопутствующих речевых патологий (эхолалии, аграмматизмы, регресс речи). В связи с этим возникает потребность в разработке и адаптации содержания диагностического инструментария и коррекционных методик, учитывающих многогранность нарушений при РАС.

Для построения коррекционной работы учителю-логопеду необходимо провести диагностику лексической стороны речи. Он использует в своей работе с детьми с РАС диагностические методики, созданные не только для детей с РАС, но и методики логопедического обследования для детей с задержкой психического развития и методики, разработанные для детей с нарушениями речи.

Для оценки словаря существительных используются следующие диагностические методики: методика Н. М. Трубниковой, методика И. Д. Коненковой, тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т. А. Фотековой, учебно-методическое пособие «Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра» Д. А. Щукиной, «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста» О. А. Безруковой и О. Н. Каленковой, «Обследование речи детей 3–7 лет» Е. В. Мазановой, «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» Г. А. Волковой, методика В. М. Акименко «Логопедическое обследование детей 4–8 лет», «Комплексное обследование речевого и психомоторного развития

дошкольника» Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой и Н. В. Нищевой, зарубежная методика для диагностики навыков речи и социального взаимодействия у детей с РАС и другими нарушениями развития Марка Сандберга VB-MAPP.

Коррекция речевых нарушений представляет одну из важнейших составляющих комплексной коррекционной работы при аутизме в целом.

Единой методики формирования речи при РАС не существует. Выбор стратегии и тактики работы по развитию речи, конкретных методических решений должен определяться для каждого аутичного ребенка с учетом глубины аутистических нарушений, наличия специфической речевой патологии, исходного уровня интеллектуального и речевою развития, возраста, начала как общей, так и специальной логопедической коррекционной работы.

Коррекционные методики, направленные на формирование лексической стороны речи представлены В. С. Сандриковой. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева в книге «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» дают методические указания по расширению словаря существительных. А. В. Хаустов предлагает упражнения для расширения словаря существительных, которые называются «Умение называть различные предметы». Так же в логопедической работе применяются методические указания и материалы по развитию речи для детей с разными нарушениями (ОНР, ЗПР, умственной отсталостью с системным речевым дефектом, алалией). Зарубежными авторами также разработаны методы и программы по развитию речи. Ивар Ловаас в книге «Обучение детей с нарушениями развития» описал речевые программы, которые являются начальным курсом по обучению использованию речи детьми с аутизмом с низкой речевой активностью. Также для аутичных детей с малой речевой активностью подходят задания из Сборника упражнений для специалистов и родителей по программе «ТЕАССH» Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей, авторами которой являются Э. Шоплер, М. Ланзинд, Л. Ватерс. Рон Лиф в книге «Идет работа. Стратегии работы с поведением» описывает метод обучения, который называется «Обучение отдельными блоками (DTT)».

Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование, направленное на разработку и апробирование комплекса мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра в условиях логопедического сопровождения на базе АВА-центра «Чудо Чадо» город Барнаул. В исследовании приняли участие 16 детей с расстройствами аутистического спектра: 8 детей — экспериментальная группа и 8 детей — контрольная группа, 16 родителей, логопед, дефектолог, АВА-инструктор.

Эксперимент состоял из трёх этапов:

- Констатирующий (сентябрь 2024 года)

- Формирующий (октябрь 2024 года — апрель 2025 года)

- Контрольный (май 2025 года)

На первом этапе эксперимента был определён уровень сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС.

На втором этапе эксперимента был реализован комплекс мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения в экспериментальной группе.

На третьем этапе эксперимента была проведена повторная диагностика в контрольной и экспериментальной группах детей, определены изменения в уровне сформированности словаря существительных у обучающихся. По результатам контрольного этапа эксперимента была дана оценка результативности предложенного комплекса мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра в условиях логопедического сопровождения и сформулированы выводы по проделанной работе.

Диагностическим инструментарием выступали Опросник педагогов по теме «Организация логопедического сопровождения детей младшего школьного возраста с РАС», Анкетирование родителей «Расширение словаря существительных ребёнка», Диагностическая методика VB-MAPP для оценки уровня сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС.

Анализ ответов показал, что 100 % педагогов понимают значение расширения словаря существительных детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения. Также следует отметить, что педагоги, в свою очередь, сталкиваются в работе с такими детьми с трудностями, вызванными особенностями их развития. Педагоги указали на низкую степень вовлечённости и заинтересованности родителей в процессе организации коррекционной помощи детям.

Анализ ответов родителей показал их недостаточную осведомлённость об особенностях расширения словаря существительных у детей и об эффективных методах его развития в естественной среде.

Для обследования активного и пассивного словарного запаса в диагностике VB-MAPP предусмотрено обследование двух вех развития — это «Такт-реакции» и «Поведение слушателя». Для обследования вехи «Такт-реакции» и вехи «Поведение слушателя» были выбраны 25 изображений стимулов окружающей среды.

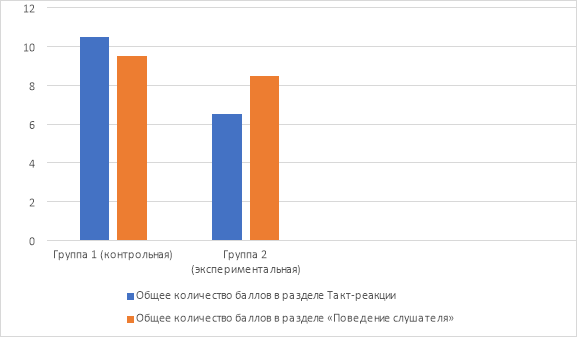

В результате обследования двух групп детей были получены следующие данные:

В контрольной группе 50 % детей неговорящие. Обследовать такт-реакции не предоставилось возможным. Другие 50 % детей при обследовании Такт-реакций показали результаты от 2 до 10 слов в активном словаре существительных. При обследовании пассивного словаря существительных в разделе Поведение слушателя 37,5 % детей правильно показали 15 стимулов окружающей среды, 37,5 % детей правильно показали 10 стимулов окружающей среды и 25 % детей показали 8 стимулов окружающей среды.

В экспериментальной группе 37,5 % детей неговорящие. Обследовать такт-реакции не предоставилось возможным. Другие 62,5 % детей при обследовании Такт-реакций показали результаты от 1 до 7 слов в активном словаре существительных. При обследовании пассивного словаря существительных в разделе Поведение слушателя 25 % детей правильно показали 17 стимулов окружающей среды, 37,5 % детей правильно показали 9 стимулов окружающей среды, 25 % детей правильно показали 6 стимулов окружающей среды и 12,5 % детей правильно показали 2 стимула окружающей среды.

По результатам можно сделать заключение о том, что активный и пассивный словарь существительных детей, согласно диагностике VB-MAPP, соответствует низкому уровню лексического запаса. Соответственно не соответствует возрастной норме.

На рисунке 1 отражены данные констатирующего эксперимента.

Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента

В рамках обследования хочется отметить, что не все дети реагируют на обращённую к ним речь. Например, Ребёнок 1 в Группе № 1 не реагирует на имя, когда его зовут. Ребёнок 2 в Группе № 2 не реагирует на голос говорящего.

Говорящие дети не используют речь в качестве коммуникативной функции. Например, Ребёнок 5 в Группе № 1 не использует вокальную речь, когда хочет попросить мотивационный стимул «Мыльные пузыри».

Не у всех детей правильно сформирован указательный жест. Например, Ребёнок 3 в Группе № 1 и Ребёнок 2 в Группе № 2 указывают на стимул не указательным пальцем, а большим пальцем.

Не все дети следуют простым инструкциям. Некоторым необходима физическая подсказка. Например, Ребёнок 2 в Группе № 1 и Ребёнок 5 в Группе № 2 не выполняют инструкцию «Сядь на стул».

В ходе обследования многим требуется многократное повторение инструкции. Это связано с особенностями развития детей с расстройствами аутистического спектра и низкой концентрацией внимания.

Дети называют и указывают на те стимулы окружающей среды, которые им хорошо знакомы. Например, Ребёнок 2 в Группе № 1 не указывает на ручку, холодильник, шкаф, солнце и другие стимулы, когда перед ней выложен картинный материал и задан вопрос «Где?» или инструкция «Покажи»

Из представленных диагностических данных можно сделать вывод о том, пассивный словарь существительных преобладает над активным словарём существительных. Словарь существительных детей младшего школьного возраста с РАС ограничен, количественные характеристики словаря не соответствуют возрастной норме, словарный запас представлен в основном обиходно-бытовой лексикой. Проведённое обследование выявило значительные нарушения сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраст с РАС.

Таким образом из анализа данных диагностического обследования можно сделать вывод о том, что с детьми младшего школьного возраста с РАС необходимо проводить коррекционную работу, направленную на расширение словаря существительных.

Второй формирующий этап эксперимента представляет собой реализацию комплекса мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения.

Анализируя результаты констатирующего эксперимента, мы выяснили, что словарь существительных у детей младшего школьного возраста с РАС не соответствует возрастной норме. Для того, чтобы повысить уровень сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения был разработан и апробирован комплекс мероприятий по расширению словаря существительных. При разработке комплекса мероприятий мы опирались на методику DTT (Обучение отдельными блоками), которая была разработана Иваром Ловаасом.

Для работы по расширению словаря существительных были выбраны 40 картинок окружающей среды.

Комплекс мероприятий включал в себя логопедические занятия, работу с педагогами и родителями обучающихся.

На этапе контрольного эксперимента были интерпретированы полученные данные, а также было проведено сравнение результатов констатирующего этапа эксперимента и результатов контрольного этапа эксперимента.

Для повторного определения уровня сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС была использована та же диагностика VB-MAPP, что и на этапе констатирующего эксперимента. Только на этапе контрольного эксперимента детям уже предоставлялось не 25, а 40 стимулов окружающей среды.

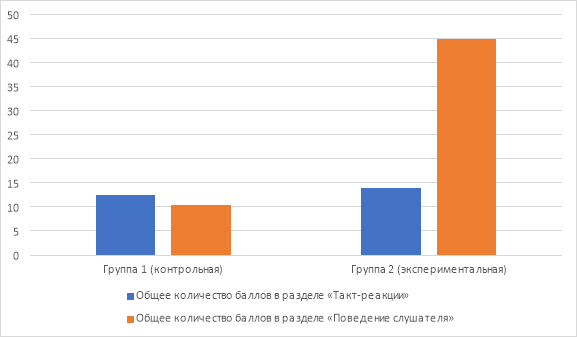

По результатам повторной диагностики в экспериментальной группе № 2 увеличилось общее количество баллов в разделе «Такт-реакции», которые отражают активный словарь существительных. Также увеличилось общее количество баллов в группе в разделе «Поведение слушателя», которые отражают пассивный словарь существительных. Данные по контрольной группе № 1 остались примерно на том же уровне.

Данные можно отобразить с помощью рисунка 2.

Рис. 2. Результаты контрольного эксперимента

Из приведённых данных можно сделать вывод, что уровень сформированности словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в экспериментальной Группе № 2 повысился по сравнению с данными в контрольной Группе № 1.

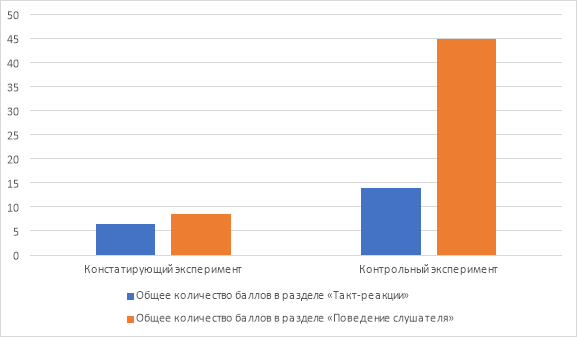

Для оценки результативности комплекса мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения необходимо сравнить результаты констатирующего и контрольного экспериментов.

Для наглядности полученных результатов сформируем диаграмму (рис. 3).

Рис. 3. Сводное количество баллов констатирующего и контрольного этапов эксперимента в Группе № 2

На Рисунке 3 видно, что общее количество баллов в разделе «Такт-реакции», который отображает активный словарь существительных, и общее количество баллов в разделе «Поведение слушателя», который отображает пассивный словарь существительных, на этапе контрольного эксперимента значительно превышает показатели на этапе констатирующего эксперимента.

Для отражения результативности расширения словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в рамках комплекса мероприятий составим Таблицу № 1, где отразим количество правильных реакций в разделе «Такт-реакции» и разделе «Поведение слушателя» в Группе № 2 на констатирующем и контрольном этапе эксперимента.

Таблица 1

Сводное количество правильных реакций констатирующего и контрольного этапов эксперимента в Группе № 2

|

Наименование эксперимента |

Общее количество правильных реакций в разделе «Такт-реакции» |

Общее количество правильных реакций в разделе «Поведение слушателя» |

|

Констатирующий эксперимент |

14 |

75 |

|

Контрольный эксперимент |

28 |

264 |

Количество правильных реакций в разделе «Такт-реакции» на этапе контрольного эксперимента в Группе № 2 увеличилось на 14 (на 100 % от количества правильных реакций на этапе констатирующего эксперимента). Количество правильных реакций в разделе «Поведение слушателя» на этапе контрольного эксперимента в Группе № 2 увеличилось на 189 (на 352 % от количества правильных реакций на этапе констатирующего эксперимента).

На контрольном этапе эксперимента было проведено повторное анкетирование родителей по вопросам расширения словаря существительных у детей. Анализ данных, представленных в анкетах родителей, показал, что проведённая в рамках комплекса мероприятий работа по привлечению родителей к участию в реализации задач логопедического сопровождения, повлекла за собой изменение в оценке наиболее эффективных форм взаимодействия родителей с детьми, позволяющих создать необходимые условия для расширения словаря существительных в экспериментальной группе.

На консультациях педагоги отметили изменения в словаре существительных детей младшего школьного возраста с РАС, улучшения в понимании обращённой речи. Также педагоги отметили заинтересованность и инициативу родителей, что в свою очередь помогает в работе педагогов с детьми.

Таким образом, из приведённых данных можно сделать вывод о результативности проведённого комплекса мероприятий по расширению словаря существительных у детей младшего школьного возраста с РАС в условиях логопедического сопровождения.

Литература:

- Акименко, В. М. Логопедическое обследование детей 4–8 лет [Текст] / В. М. Акименко. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. — 80 с.

- Безрукова, О. А. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста [Текст] / О. А. Безрукова, О. Н. Каленкова. — Москва: Каисса, 2019. — 95 с.

- Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики [Текст] / Г. А. Волкова. — Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2020. — 144 с.

- Жукова, Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников [Текст]: учебное пособие / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. — Екатеринбург: Литур, 2019. — 320 с.

- Коненкова, И. Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития [Текст] / И. Д. Коненкова. — Москва: Гном и Д, 2019. — 80 с.

- Лебединская, К. С. Диагностика раннего детского аутизма [Текст] / К. С. Лебединская, О. С. Никольская. — Москва: Просвещение, 1991. — 96 с.

- Лиф, Р. Идет работа. Стратегии работы с поведением [Текст] / Рон Лиф, Джон Макэккин; [пер. с англ.]. — Москва: ИП Толкачев, 2019. — 227 с.

- Ловаас, И. Обучение детей с нарушениями развития [Текст] / Ивар Ловаас; [пер. с англ.]. — Москва: Просеков, 2019. — 480 с.

- Мазанова, Е. В. Обследование речи детей 3–7 лет [Текст] / Е. В. Мазанова. — Москва: Гном, 2019. — 96 с.

- Морозова, С. С. Социально-бытовая адаптация детей с расстройствами аутистического спектра [Текст] / С. С. Морозова, Т. И. Морозова // Аутизм и нарушения развития. — 2019. — Т. 17, № 2. — С. 15–22.

- Морозова, Т. И. Формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом [Текст] / Т. И. Морозова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2020. — № 4. — С. 34–41.

- Никольская, О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи [Текст] / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. — Москва: Теревинф, 2021. — 288 с.

- Сандберг, М. VB-MAPP. Оценка вех развития и построение индивидуального плана вмешательства [Текст]: пер. с англ. / Марк Сандберг. — Москва: Оперант, 2019. — 290 с.

- Трубникова, Н. М. Структура и содержание речевой карты [Текст] / Н. М. Трубникова. — Екатеринбург: Литур, 2019. — 120 с.

- Филичева, Т. Б. Комплексное обследование речевого и психомоторного развития дошкольника [Текст]: методическое пособие / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Н. В. Нищева. — Москва: Национальный книжный центр, 2019. — 128 с.

- Фотекова, Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников [Текст] / Т. А. Фотекова. — Москва: Айрис-Пресс, 2019. — 96 с.

- Хаустов, А. В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра [Текст] / А. В. Хаустов. — Москва: ЦПА, 2019. — 120 с.

- Шоплер, Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей [Текст]: сборник упражнений для специалистов и родителей по программе ТЕАССН / Э. Шоплер, М. Ланзинд, Л. Ватерс; [пер. с англ.]. — Минск: БелАПДИ, 2019. — 175 с.

- Щукина, Д. А. Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра [Текст]: учебно-методическое пособие / Д. А. Щукина. — Санкт-Петербург: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2019. — 112 с.