Искусственный интеллект (ИИ) занимает важное место в нашей жизни и становится всё более актуальным способом получения информации. Он упрощает тот процесс, который требует механической работы: собирает информацию из разных источников и соединяет её в один логично построенный текст. Не исключаем, что ИИ не всегда дает верный результат, но прогресс не стоит на месте, его способности и навыки улучшаются буквально на глазах. Становится актуальным умение пользоваться этим инструментом.

Так, в своей работе «Генеративный искусственный интеллект в образовании: текущие тенденции и перспективы» Е. А. Поспелова указывает, что «необходимо разработать учебные программы, требующие от студентов анализа и критического осмысления информации, предоставляемой генеративным искусственным интеллектом (ГИИ), а также творческих курсов с применением ГИИ». [3, с. 16]

Также про необходимость внедрения ИИ в учебный процесс было сказано на ежегодной конференции Яндекса по образованию «Yet another Conference on Education 2023» [8], проведенную в конце 2023 года на федеральном уровне. Всего было шесть блоков, каждый из которых касался нейросетей и обучения. Например, как с ИИ образование станет эффективным; как учителю использовать языковую модель; как облачные технологии помогают определить посильность курса; как родителям помочь ребенку в обучении; как цифра помогает студенту, преподавателю и вузовскому управленцу.

Настоящее исследование представляет собой первичное рассмотрение проблемы «Искусственный интеллект в школьных курсах русского языка и литературы». На материале имеющихся в elibrary.ru публикаций на эту тему мы намерены проанализировать, выявить и описать один из элементов дидаткического использования нейросети, а именно — промта, учителями-филологами и учениками. Под промтом мы понимаем короткое высказывание, используемое для ввода информации или определенного запроса в нейронные сети, чтобы получить желаемый результат или ответ [4].

Следует заметить, что разная формулировка запроса будет выдавать разный результат. Продемонстрируем это на примере графического ГИИ — Kandinsky.

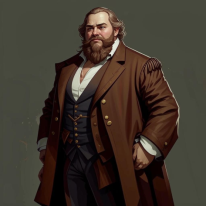

Допустим, нам нужно получить портрет литературного персонажа, а именно помещика Собакевича из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Так выглядит изображение, если в запросе использовать цитаты из текста (рис.1):

«Русский помещик. Похож на медведя. Крепкого телосложения. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Ноги его похожи на чугунные тумбы. Фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны».

Рис. 1.

Следующее изображение мы получим, если доработаем промт сами, сохранив настроение оригинала, но исключив путающие нейросеть метафоры (рис.2):

«Русский помещик, очень крепкого, крупного телосложения. Одет во фрак коричневого цвета с длинным рукавами. Внешность неприятная. Лицо круглое, большой нос, цвет лица закалённый. С бакенбардами. В полный рост»

Рис. 2.

Таким образом, чтобы получить желаемый результат, необходимо корректно сформулировать запрос — написать промт. Текст промта каждый раз может выглядеть совершенно по-разному, что говорит о его интерпретационном потенциале. Творческий характер трансмутационной деятельности иллюстрирует пост Александра Петрова:

Автор редактирует... О, это таинство переписывания! О, трансмутация, превращение хорошего текста чрез муки в текст гениальный — или в текст, не годный ни на что. Звенят в голове перетянутые струны. Что впереди: триумф? или годы бесплодных поисков? Все ли я делаю правильно? И делаю ли я правильно хоть что-нибудь? Что сначала, а что потом? Что хорошо, а что плохо? Неужели великие, чьи книги отпечатались во мне, терзали себя теми же вопросами? И как же мне понять, что пора остановиться? [2, с. 230]

На данный момент промт как филолгический и дидактический феномен в России изучен мало, в основном, ему посвящены статьи программистов. Но все-таки интерес к этой теме можно увидеть и среди филологов и педагогов. В elibrary.ru по ключевому слову «промт» существует 41 публикация, из которых только 16 посвящены применению изучаемого инструмента в педагогической сфере.

Анализируемые нами статьи могут быть классифицированы следующим образом:

- ИИ — инструмент-помощник в преподавании.

- ИИ — инструмент-помощник в обучении.

Авторы публикаций ясно представляют, что такое промт, и отмечают важность и точность формулировки запроса — более подробное описание повышает шанс получения желаемого результата.

В первой группе искусственный интеллект выступает в роли помощника или вдохновителя. На сегодняшний момент в Интернете есть множество сайтов и уроков, посвященных промт-инженирингу (созданию промтов). Причем, ознакомиться с ними советуют и педагогам для того, чтобы внедрять ИИ в образовательную практику. Например, с помощью нейросети можно:

- создать план урока, скорректировать его для определенной возрастной категории;

- сгенерировать изображения, схемы, аудио и видео, которых нет в свободном доступе, для повышения наглядности в методике преподавания дисциплины;

- проанализировать результаты тестирования и др.

Во второй группе публикаций раскрывается возможность работы с ИИ самих обучающихся. Широкое применение нейросети наблюдаем в исследовательской деятельности, когда нужно составить конспект, найти необходимую литературу среди тысячи предложенных. Солодкая М. А. предлагает использовать ИИ при обучении дизайну, когда результат нейросети используется как источник вдохновения и референс [6, с. 98]. На уроках географии в качестве творческого группового задания предлагается создать, например, портрет выбранной реки, моря или озера. Для этого нужно составить качественный промт, который содержал бы в себе те отличительные признаки, по которым загаданную реку, море или озеро можно узнать [5, с. 137]. Хороший результат — показатель того, что ученик проанализировал учебный материал, выявил особенности объекта и создал оригинальный текст, понятный искусственному интеллекту.

Авторы статей утверждают, что процесс взаимодействия с искусственным интеллектом повышает у обучающихся мотивацию, развивает критическое мышление, так как нужно сравнить результаты между собой, проанализировать полученную информацию. «Промт-инжениринг открывает перед студентами возможности творческого подхода — правильная формулировка запроса может привести не только к стандартному ответу, но и к совершенно новому пути исследования» [7, с. 432].

Безусловно, ИИ не сможет полностью заменить человека. Он, скорее, инструмент, благодаря которому время сокращается на механические задачи и увеличивается на более трудные. Кроме того, процесс обучения с помощью нейросети можно методологически разнообразить, персонализировать, что повысит качество образования.

В публикациях, в основном, говорится о роли в образовательной практике генеративного искусственного интеллекта и его результатов, промт же выступает лишь в значении вспомогательного средства, хотя упоминается важность его правильной формулировки. Только в некоторых статьях промт используется непосредственно в учебных целях, где создание запроса признается методом осмысления и анализа материала.

К сожалению, применение промта на уроках русского и литературы раскрыто недостаточно. Мы предполагаем, что внедрение ИИ в филологическую образовательную практику будет так же полезно, как и в дизайне или географии (о них было описано выше). Применение промт-инжениринга в дидактической сфере достаточно универсально: создание нового типа текста по изучаемому учебному материалу позволяет этот материал проанализировать, творчески его переформулировать так, чтобы получить видимый результат: текст, изображение, аудио или видео. Это не только повышает интерес к учебе, но и развивает навыки исследования, дает возможность для существования разной интерпретации текста, творческого подхода. Н. Д. Голев также отмечает, что «формулировка задания предполагает хорошее понимание текста, вычленение в нем главного элемента, структуры, образных компонентов. Например, разбиение стихотворения для трансмутации в песню на куплеты (выделение припева), подсказки тональности, ритмики, логических ударений. Тем самым традиционный урок трансформируется в урок-тренинг, популярный в современной деловой среде. Вынесение его на «суд» общественности (класса, группы) должно сыграть значимую роль в дидактической перлокуции. От промта или формулировки запроса зависит то, насколько качественным будет результат. Это предполагает возможность в тактической схеме субъекта-трансмутатора проб-ошибок — шлифовки сценария. Это также является в дидактическом плане развитием речевых умений». [2, с. 229]

Промт как филологический феномен на данном этапе изучен слабо, но его особенность уже подчеркивается в публикациях некоторых исследователей. Так Алексеева Л. Г. и Алексеев П. С. в Северо-Западном лингвистическом журнале писали: «…мы приходим к выводу о необходимости введения нового термина — язык промптов. Этот термин будет охватывать специфические правила, синтаксические конструкции и лексические особенности, присущие написанию промтов, что позволит более точно описывать и классифицировать данный процесс» [1, с. 59]. В статье на «Справочнике.ру» также отмечается, что появляется «новый тип речевого жанра, который представляет собой уникальный симбиоз искусственного интеллекта и языковых навыков».

Исследование показало, что интерес среди педагогов и лингвистов к промту как филологическому и дидактическому феномену существует и актуальность этого вопроса растет. В будущем необходимо системно разработать, структурировать методы работы с ИИ для их внедрения в педагогическую деятельность. Мы уже упоминали о интерпретационном потенциале промта и его языковых особенностях. В нашей дальнейшей работе над темой мы намерены раскрыть понятие «промт» и само языковое явление более широко.

Литература:

- Алексеева, Л. Г., Алексеев, П. С. Язык промптов, или особенности формулирования запросов к генеративным нейросетям для создания изображений. VERBA. Северо-Западный лингвистический журнал. 2024.

- Голев Н. Д. Трансмутационная методика + нейросети: филолого-дидактический проект. Виртуальная коммуникация и социальные сети. 2025. Т. 4. № 3. С. 221–241.

- Поспелова Е. А., Отоцкий П. Л., Горлачева Е. Н., Файзуллин Р. В. Генеративный искусственный интеллект в образовании: текущие тенденции и перспективы // Профессиональное образование и рынок труда. 2024. Т. 12. № 3. С. 6–21.

- Промт для нейросети как новый тип речевого жанра. — Текст: электронный // Образовательный портал «Справочник»: [сайт]. — URL: https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/promt_dlya_neyroseti_kak_novyy_tip_rechevogo_zhanra/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Соколова О. Н. Использование возможности нейросетей на уроках географии // Инновационные процессы в современном образовании: от идеи до практики. Материалы IV Международной научно-практической конференции с использованием дистанционных технологий. Ярославль, 2024. С. 136–139.

- Солодкая М. А. Промт и генерация ии в дизайне: курс по развитию творческих навыков дизайнеров бакалавриата // Новые образовательные стратегии в открытом цифровом пространстве. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. СПб, 2024. С. 96–106.

- Харченко Н. Л. Педагогические стратегии модернизации учебного процесса с помощью цифровых технологий // Эпоха науки. 2024. № 40. С. 430–435.

- Yet another Conference on Education 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://yace.yandex.ru/ (дата обращения: 16.04.2025)