В статье рассматриваются факторы, подрывающие основы экономической безопасности в управлении государственным заказом, что является одной из ключевых тем для обеспечения устойчивого развития государственной финансово-экономической системы. Анализ основан на всестороннем исследовании особенностей современного государственного заказного процесса, а также его влияния на экономическую стабильность и безопасность государства в условиях динамичной рыночной среды.

Основное внимание уделяется ряду факторов, включая коррупцию, теневую экономику и излишняя бюрократизация государственных закупок. Коррупция, в частности, является одним из наиболее разрушительных факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на эффективность использования бюджетных средств, и приводит к исчерпанию государственных ресурсов.

Укрепление основ экономической безопасности в управлении государственным заказом требует не только системного подхода и активных действий со стороны государственных органов, но и вовлечения общества в процессы контроля и мониторинга закупок. Лишь совместными усилиями можно преодолеть существующие вызовы и обеспечить устойчивое развитие экономики на основе открытого и честного выбора поставщиков.

Ключевые слова : государственный заказ, строительство в рамках государственного заказа, контрактная система, строительство с привлечением бюджетных средств, строительство объектов специального назначения, актуальные проблемы в сфере строительства, заказчики по государственному заказу

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации № 208 от 13 мая 2017 года, формирует основу для противодействия разнообразным вызовам и угрозам, которые могут негативно повлиять на стабильность экономики страны. Этот документ ставит своей целью не только предотвращение кризисных ситуаций в ключевых секторах, таких как ресурсно-сырьевой, производственный, научно-технологический и финансовый, но также и обеспечение должного уровня жизни населения, что делает его крайне актуальным в условиях современности. В условиях глобальной нестабильности и изменчивости международной экономической ситуации стратегический подход к экономической безопасности становится еще более настойчивым требованием [1].

Стратегия закладывает прочный фундамент для формирования и реализации государственной политики, направленной на обеспечение экономической безопасности на всех уровнях — от федерального до муниципального, включая различные отрасли. Вопросы, касающиеся управления государственным заказом, становятся центральными в контексте этой стратегии, поскольку они непосредственно влияют на устойчивость отечественной экономики.

Управление государственным заказом представляет собой важный элемент экономической структуры, и его влияние на уровне экономической безопасности невозможно недооценить. Исполнение государственного заказа, включая приоритетный заказ на оборону, является критически важным для поддержания обороноспособности страны. Это подчеркивает необходимость выстраивания эффективной системы, способной не только реагировать на текущие вызовы, но и предвосхищать возможные угрозы [2].

Поддержка экономической безопасности в контексте системы управления государственным заказом выступает как важная задача как в теории, так и в практике. Экономическая безопасность в данном контексте подразумевает защиту от различных рисков и угроз, а также создание работоспособной информационной системы, которая обеспечивает корректное проведение процедур, связанных с выбором поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Функционирование эффективной системы начинается с планирования закупок, которое должно осуществляться заказчиками, уполномоченными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Это обеспечивает долговременность и предсказуемость государственных расходов [3].

Кроме того, важно отметить, что выбор поставщика должен происходить на основе объективных критериев, независимых от внешних факторов, не предусмотренных законодательством. Это в свою очередь обеспечивает прозрачность и честность процессов, связанных с государственными контрактами, что является одним из важнейших элементов системы.

Однако, существует ряд факторов, способных подрывать основы экономической безопасности в управлении государственным заказом [4]:

— избыточная бюрократия — может не только замедлять процессы принятия решений, но и создавать дополнительные барьеры, тормозя развитие отрасли;

— теневые экономические явления и коррупционные практики представляют собой серьезные угрозы, подрывающие доверие к системе обеспечения государственного заказа и оставляющие негативный след на уровне жизни граждан.

Эти проблемы требуют комплексного подхода к решению, включая внедрение новых технологий и повышения прозрачности на всех уровнях.

Рассмотрим характеристики вышеназванных групп факторов.

1. Бюрократия системы управления государственным заказом

На выполнение государственных заказов оказывает значительное влияние человеческий фактор, который является основой функционирования как общественного, так и частного разделения труда, а также перераспределения финансовых и материальных ресурсов. В рамках институциональной экономики, занимающейся изучением формальных и неформальных правил поведения как индивидов, так и целых институтов, открываются основы теневой экономики. Однако сами механизмы появления этих явлений остаются неопределенными и требуют более детального изучения.

В сложной системе управления государственными закупками бюрократия часто становится неотъемлемой частью функционирования. Обилие законов и подзаконных актов формирует у субъектов власти бюрократический стиль работы, который, как правило, оборачивается рутинными процедурами и затяжной волокитой. Проблемы влияния бюрократических структур на деятельность государственных организаций детально исследованы в работе «Закономерности бюрократической системы управления», написанной О. А. Булашем и Ю. Г. Швецовым. Авторы отмечают, что одной из основных закономерностей развития бюрократических систем является постоянное рост централизации власти. Данный процесс можно объяснить известным законом управления, согласно которому сложность структуры управления растет значительно быстрее, чем сложность самого объекта управления [5].

Сегодня в государственных структурах, занимающихся закупками, трудится множество чиновников — представителей бюрократии различного ранга. М. Вебер в своем труде «Рациональная бюрократия» охарактеризовал чиновников как бюрократический аппарат, который, обладая четкими регламентами, ориентируется на прошлый опыт организации. При этом, когда возникают новые проблемы, бюрократические структуры зачастую не могут адаптироваться к ним, так как настаивают на привычных, но устаревших решениях, отклоняясь от необходимых радикальных преобразований. Внедрение изменений в уже сложившиеся организационные структуры порой требует сложных согласований и длительных обсуждений. Эта бюрократическая практика приводит к тому, что организации, стремясь согласовать свои планы и подходы, сами создают дополнительные задачи и риски — каждое новое задание, даже малозначительное, может требовать неадекватных усилий по согласованию [6].

Таким образом, организации, которые не подвергаются систематической оценке своей эффективности, могут неожиданно увеличивать свои структуры без пропорционального роста функциональной нагрузки. Эта особенность бюрократизации, при которой число чиновников продолжает расти без должного контроля, требует серьезного осмысления. Законодательство, например, согласно Закону № 44-ФЗ, учреждает сложную процедуру согласования закупок и отчетности, что в свою очередь увеличивает время на принятие решений и усложняет повседневное функционирование учреждения за счёт добавления новых бюрократических этапов.

Важно отметить, что бюрократия в той или иной мере присутствует в любой государственной организации, и полностью избавиться от ее негативного влияния, как показывает практика, невозможно. Вместе с тем, задача состоит не в устранении бюрократии, а в развитии правовых норм и соглашений, способных регламентировать взаимодействие между государственными заказчиками и исполнителями. При этом при разработке новых законодательных актов необходимо акцентировать внимание на путях сокращения негативного воздействия бюрократических структур, стремясь к оптимизации процессов и упрощению процедур.

Безусловно, в концепции государственного заказа человеческий фактор играет ключевую роль. Именно качественные институты, которые могут воспринимать и внедрять инновации, будут в состоянии адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Важно, чтобы государственные организации развивались именно в этой парадигме — стремились не только к соблюдению правил, но и к их осмыслению, созданию гибкой системы, способной к быстрому реагированию на вызовы времени.

В сфере государственных закупок бюрократизация процессов наиболее остро видна в поэтапном проведении торгов, процедур заключения контракта и этапов его последующего исполнения. Каждый из перечисленных шагов оформляется соответствующими хозяйствующими актами, отчетами о совершении регламентированного действия. На установленные этапы проведения процедур торгов законодательством регламентированы конкретные сроки исполнения. Многолетний опыт осуществления государственных закупок показывает, что проблема своевременного исполнения регламентированных сроков остается неотъемлемой для должностных лиц. Кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность должностных лиц за исполнение регламентированных сроков. Так, например, за нарушение сроков закупок (подписания актов о приемке сроком до 30 дней со дня осуществления хозяйственной операции) предусмотрена ответственность заказчика по ст. 7.32.5 КоАП. За подобное нарушение должностному лицу грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

2. Теневые экономические явления, проникающие в систему управления государственным заказом, представляют собой ту разрушительную силу, которая порождает множество проблем и противоречий в данной области. Эти явления включают в себя различные неконтролируемые действия субъекта управления, которые в своей сущности противоречат установленному законодательству. Подобная деятельность, осуществляемая в тени правовых норм, нередко ведет к серьезным правовым последствиям, среди которых административные и уголовные наказания за нарушения. Таким образом, теневые практики становятся настоящим вызовом для честной и прозрачной системы государственных закупок.

Коррупция, как один из наиболее ярких примеров теневых экономических явлений, имеет глубокие исторические корни. Ее истоки можно найти в латинском языке, где термин «коррупция» ассоциируется с такими понятиями как «продажность» и «разложение». Известный философ Никколо Макиавелли подметил, что диагностика коррупции на ранних стадиях её возникновения представляет собой сложную задачу, однако искоренение этой порочной практики становится почти невозможным, когда она расползается по всем уровням общества. Он утверждал, что народ, попавший в объятия коррупции, теряет свою свободу и способность к самоопределению. Слова Макиавелли остаются актуальными, ведь коррупция продолжает влиять на политическую и экономическую жизнь общества, создавая порочный круг, из которого трудно вырваться [7].

Нелегальные действия, связанные с теневой экономикой в контексте государственных закупок, могут принимать различные формы. К ним относятся или сговор сторон с целью обхода процедур выбора участников, или фальсификация результатов тендеров, а также подделка документов, касающихся исполнения обязательств по государственным контрактам. Кроме того, к числу подобных действий можно отнести и факты неисполнения или, что еще более печально, некачественного исполнения обязательств, вытекающих из государственных контрактов. Эти действия не только наносят ущерб экономике, но и подрывают доверие граждан к институтам власти и государственным механизмам.

Важное исследование по данной теме было проведено Н. В. Мячиным, который в своей статье выделил основные аспекты негативного влияния теневых экономических явлений на эффективность государственных закупок. Его работа привлекла внимание к тому, насколько критично необходимо бороться с этими явлениями, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики. Специалисты по данной тематике отмечают, что необходима комплексная программа по борьбе с коррупцией и теневой экономикой, которая учитывала бы как законодательно-правовые изменения, так и практические шаги по их реализации [8].

Одним из наиболее значительных исследователей теневой экономики является Л. М. Тимофеев, который в своей работе «Институциональная коррупция социалистической системы» рассматривает специфику теневых практик в рамках социалистической модели. Несмотря на то, что его выводы касались в основном специфического исторического контекста, многие из его наблюдений о сущности и механизмах теневой экономики сохраняют свою актуальность и сегодня [9].

Ключевым моментом в понимании теневых экономических явлений является осознание того, что они не являются изолированными инцидентами. Эти явления представляют собой сложный набор взаимосвязанных процессов, который включает в себя как морально-этические, так и структурные аспекты. В этой связи общество должно стремиться к созданию более прозрачной и ответственной системы управления государственными закупками. Это потребует не только законодательных мер, но и изменения общественного сознания. Важным шагом на пути к этому является активное вовлечение гражданского общества в мониторинг и оценку процессов закупок, что позволит создать реальную обратную связь и повысить уровень доверия со стороны граждан.

Экономическим инструментом противодействия теневым явлениям при осуществлении государственных закупок является механизм препятствия заключению государственных контрактов по коррупционному (картельному) сговору. Для функционирования данного экономического инструмента необходима методика маркировки закупок, осуществляемых в целях коррупции либо с применением методов теневой экономики. Такие закупки снижают эффективность расходования выделенных бюджетных средств, подвергают сомнению результаты исполнения заключенных контрактов по государственному заказу.

3. Коррупционные практики.

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция представляет собой серьезную угрозу для устойчивого развития общества и государства. Определение коррупционных деяний включает в себя не только злоупотребление служебным положением и дачу или получение взятки, но и более широкие аспекты, такие как коммерческий подкуп и незаконное использование полномочий. Эти действия наносят урон общественным интересам, создавая основы для получения нелегальной выгоды как для отдельных лиц, так и для юридических лиц [10].

Исследования, проведенные специалистами Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ в 2021 году, подчеркивают масштаб проблемы. В их исследованиях выявлено, что коррупция в системе государственного заказа обходится исполнителям в среднем в 22,5 % от суммы контракта. С учетом того, что объем государственного финансирования в сфере закупок на 2021 год достиг 6,6 триллионов рублей, общая сумма коррупционных выплат приблизительно равняется 1,49 триллиона рублей. Эта цифра наглядно иллюстрирует, что коррупционные поощрения в данной сфере превышают даже расходы государственного бюджета на такие важные социальные сектора, как образование или здравоохранение [11].

Интересно отметить, что за последние годы наблюдается прогрессивное развитие законодательной базы, нацеленное на борьбу с коррупцией. Это, в свою очередь, способствовало снижению влияния теневых экономических практик на жизнь общества. Однако, несмотря на положительные изменения, коррупция продолжает проявляться в разных формах, особенно в сфере закупок.

К числу проявлений коррупции в системе государственного заказа можно отнести вымогательство взяток под угрозой срыва контрактов, заведомо завышенные цены с включением «платы за получение заказа», а также давление на нежелательных участников для заключения субподряда с заранее выбранными исполнителями. Нередки случаи нарушения правил, касающихся формирования цен; в частности, это может проявляться в чрезмерно детальном описании характеристик предмета закупки, что создает барьеры для конкуренции. Объявление условий закупки, которые заведомо невыгодны определённым участникам, также выступает как одна из форм коррупционного давления.

В случае выявления таких правонарушений контролирующие органы, такие как Федеральная антимонопольная служба и Федеральная казначейская служба России, имеют полномочия приостанавливать процедуры закупок и информировать участников о недопустимости подобных действий. Это важно не только для обеспечения законности, но и для формирования прозрачной конкурентной среды, где правила игры одинаковы для всех.

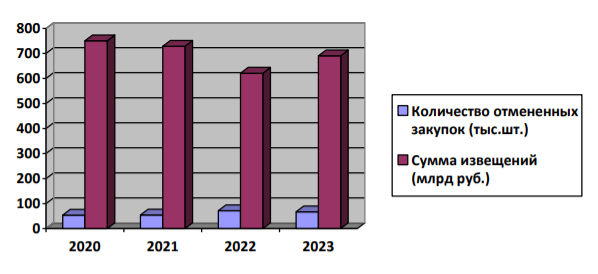

Динамика выявления коррупционных правонарушений в области государственных закупок за период 2020–2023 годов также свидетельствует о положительных изменениях. Несмотря на существующие проблемы, законодатели работают над улучшением механизмов контроля, что в свою очередь приводит к снижению числа правонарушений и повышению уровня доверия к государственным институтам (рис. 1).

Рис. 1. Динамика коррупционных правонарушений в рамках проводимых государственных заказов в 2020–2023 гг.

Таким образом, экономическая безопасность, как важный аспект управления государственным заказом, представляет собой состояние, обеспечивающее защиту от различных угроз и рисков. Это состояние достигается через эффективное функционирование единой информационной системы торгов, четкие механизмы отбора исполнителей и полное соблюдение обязательств по государственным контрактам сторонами. Вместе с тем, определение факторов, способствующих ухудшению защищенности этой системы, становится критически важным шагом на пути к улучшению ее функционирования.

Три группы факторов экономической безопасности, выделенные в исследовании, непременно играют ключевую роль в формировании общего климата вокруг управления государственным заказом. Бюрократия, несомненно, создает определенные препятствия, тормозя процессы и увеличивая уровень сложности взаимодействия между участниками. Теневые экономические явления только усугубляют ситуацию, создавая дополнительные риски и искажения на рынке. Коррупционные практики, как один из самых ярких негативных факторов, размывают доверие к системе и подрывают ее основу.

Анализ теоретических работ ученых позволил обрисовать многогранную картину влияния этих факторов на систему. Документально зафиксированные аспекты бюрократии и теневой экономики, а также исследование коррупционных практик с различных позиций — морально-правовой, экономической, культурологической — открывают новые горизонты для понимания текущей ситуации. Систематизация этих данных позволяет не только более глубоко понять проблему, но и разработать целостные стратегии для её преодоления.

Понимание структурных особенностей коррупционных практик и их мотивационных механизмов, а также осознание роли каждого участника в этом сложном процессе дает возможность выработать целенаправленные меры по противодействию коррупции. Важность взаимодействия между должностными лицами, вовлеченными в коррупционные схемы, обеспечивает основу для выявления источников проблемы и формирования эффективных путей ее решения.

Все вышеперечисленные аспекты подчеркивают необходимость постоянного мониторинга и анализа состояния экономической безопасности в контексте управления государственным заказом. Это требует гибкости в подходах, инновационного мышления и готовности к постоянным изменениям. Только применяя системный и комплексный подход к решению обозначенных проблем, можно обеспечить не только защиту, но и дальнейшее развитие системы управления государственным заказом.

Таким образом, процесс формирования и развития экономической безопасности в системе управления государственным заказом требует не только теоретического осмысления, но и практического применения полученных знаний. Это предполагает создание инновационной среды, способствующей внедрению новых технологий и методов, направленных на улучшение прозрачности, снижения коррупционных рисков и повышения эффективности работы всей системы. Невозможно переоценить важность защиты от угроз, которые нависают над экономическим пространством, и борьба с бюрократией, теневой экономикой и коррупцией станет залогом успешного функционирования системы государственного заказа в будущем.

Литература:

- О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208.

- Барсукова, С. Ю. Коррупция в развитых странах, или о чем говорят международные рейтинги. Руки прочь от ветряных мельниц! / С. Ю. Барсукова. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. — 234 с.

- Воронин, Ю. А. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России / Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // Всероссийский криминологический журнал. — 2013. — № 1. — С. 7–16.

- Латов, Ю. В. Теневая экономика: учебное пособие для вузов / Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев; под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. Кикотя; д. э. н., проф. Г. М. Казиахмедова. — Москва: Норма, 2006. — 336 с.

- Булаш, О. А. Закономерности бюрократической системы управления / О. А. Булаш, Ю. Г. Швецов // Вопросы экономики. — 2009. — № 9 (сентябрь). — C. 146–152.

- Вебер, М. История хозяйства: Очерк всеобщей социальной и экономической истории / М. Вебер; пер. с нем. под ред. И. М. Гревса. — Петроград: Наука и школа, 1924. — 221 с.

- Никколо Макиавелли: pro et contra / сост. В. В. Сапов. — СанктПетербург, 2002. — 696 с.

- Мячин, Н. В. Негативное влияние теневых экономических явлений на достижение эффективного результата при проведении государственных закупок / Н. В. Мячин // Проблемы современной экономики. — 2016. — № 4. — С. 270–271.

- Тимофеев, Л. М. Институциональная коррупция социалистической системы / Л. М. Тимофеев. — Москва: Изд. центр РГГУ, 2000.

- О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. — Москва, 2008.

- Эксперты оценили средний размер откатов при госзакупках: более 70 % поставщиков сталкиваются с коррупционными выплатами // РБК. — URL: https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51 /