В данной статье рассматриваются методы диагностики для оценки загрязнения теплообменников. Анализировались ключевые параметры, влияющие на загрязнение. Подчеркнуто влияние электрохимических процессов и пористости покрытия на теплопроводность. Предложены рекомендации и методы для повышения точности диагностики, прогнозирования уровней загрязнения и увеличения интервалов очистки.

Ключевые слова: теплообменное оборудование, отложения, диагностика, теплопроводность.

В теплообменниках крайне важно поддерживать оптимальную теплопередачу, однако поверхностные отложения негативно влияют на эффективность работы и увеличивают расходы на техническое обслуживание. В этой статье рассматриваются современные методы диагностики, используемые для оценки загрязнений с учётом некоторых параметров. Они включают в себя состав технологической воды, характеристики твердых частиц и электрохимические процессы, происходящие на границе теплопередачи. Анализ включает всестороннюю оценку рабочих характеристик различных диагностических инструментов и процедур. Конечная цель состоит в том, чтобы использовать накопленные данные для повышения точности диагностики, прогнозирования кинетики образования загрязнений и продления срока службы теплообменного оборудования между периодами планового технического обслуживания. В энергетике необходима высокая точность диагностики, по сколько это необходимо для обеспечения эффективного технического обслуживания оборудования. В качестве примера можно привести конденсатор турбины, используемый на АЭС (рис. 1).

Рис. 1. Конденсатор турбины АЭС

Образование отложений в теплообменных аппаратах представляет собой сложный процесс, зависающий от множества взаимосвязанных факторов. К их числу относят уровень насыщения системы растворенными минеральными солями, наличие твердых частиц (1–15 мкм), в первую очередь кремнистых и глинистых отложений, образующихся в результате коррозии, и интенсивность биологической активности. Микроскопический анализ выявляет слоистую структуру, состоящую из агрегированных частиц, что указывает на пространственную неоднородность. Эта структура дает важнейшее представление о сложных, многоуровневых механизмах, управляющих образованием отложений, подчеркивая важность учета множества факторов в стратегиях смягчения последствий.

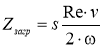

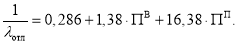

Водные экосистемы содержат разнообразные твердые частицы, такие как микроорганизмы и минеральные фракции, содержание которых редко превышает 10 мг/кг. Анализ этих компонентов необходим для оценки качества воды. Понимание этого является основой эффективного подхода мониторинга и контроля оборудования. Частицы размером от 5 до 100 мкм подвержены гравитационному осаждению и могут выступать в качестве центров зарождения растворенных солей. В контексте диагностики теплообменника, особенно в отношении обнаружения отложений, первостепенное значение имеет четкое понимание механизмов переноса этих микрочастиц к поверхности теплообмена, учитывая их потенциальную роль в качестве основных компонентов для образования отложений. Критический анализ существующих эмпирических моделей, описывающих процесс образования отложений, показывает, что в упрощенной формулировке это явление может быть представлено функцией следующей структуры [1]:

где

Наблюдаемая корреляция позволяет сравнительно быстро прогнозировать процесс подачи мелких частиц размером от 5 до 50 микрон. Тем не менее, диэлектрические характеристики солей ограничивают прямое применение этой зависимости для диагностической оценки теплообменного оборудования. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что образование отложений обусловлено электрохимическими процессами, в частности взаимодействием частиц в потоке жидкости с материалом, из которого изготовлена стенка трубы теплообменника. Эти взаимодействия обусловлены наличием электродного потенциала, который возникает в результате поверхностных явлений, происходящих на границе раздела между стенкой и жидкостью, а также между частицей и жидкостью. Эти явления объясняются миграцией ионов из материала теплообменной поверхности в раствор в сочетании с обратной миграцией ионов из раствора на поверхность. В результате образуется двойной электрический слой, модулирующий поверхностный потенциал в зависимости от состава, концентрации и температуры раствора. На рисунке 2 показаны трубки конденсатора во входной камере, на которых видны отложения карбоната кальция.

Рис. 2. Конденсаторные трубки входной камеры с кальциево-карбонатными отложения

В теплообменном оборудовании для уменьшения образования отложений используется несколько стратегий. К ним относятся использование поверхностей теплообмена, изготовленных из материалов, обладающих пониженной склонностью к образованию отложений, таких как нержавеющая сталь или титановые сплавы. Кроме того, для обработки технической воды используются электростатические и ультразвуковые технологии. Важно отметить, что электродный потенциал в основном определяется элементным составом материала поверхности и в меньшей степени зависит от характеристик или концентрации технической воды. Экспериментальное определение электродного потенциала в водных растворах, содержащих концентрацию CaCO 3 до 30 мг/л и концентрацию NaCl до 5 г/л, неизменно приводило к отрицательным значениям. В частности, для сплавов МНЖ-5–1 и Ло-70 потенциальные значения принимают диапазон от -10 до -40 мВ, в то время как значения для углеродистой стали от -90 до -180 мВ. Электродный потенциал нержавеющей стали 08X181II составляет -210 мВ, а технического алюминия от -210 до -280 мВ [3].

Поверхностные явления оказывают значительное влияние на процесс осаждения, происходящий на поверхностях теплообменников. Эмпирические исследования выявили положительную корреляцию между скоростью образования отложений и повышением отрицательных потенциалов электродов, и концентрацией дисперсных частиц в водных растворах. И наоборот, теплообменники, обладающие пассивацией, демонстрируют минимальное образование отложений в диапазоне потенциалов от -200 до -400 мВ. Результирующий слой отложений создает дополнительное тепловое сопротивление, что требует его учета в протоколах диагностического моделирования. Оценка теплопроводности предполагает количественную оценку разницы температур относительно определенной толщины слоя. Следовательно, эффективная теплопроводность композитной структуры зависит от объемных соотношений, плотностей теплопроводностей составляющих ее фаз.

Анализ структуры осадочных образований выявляет очевидную корреляцию между изменениями теплопроводности и температурой слоя. В частности, более низкие температуры способствуют образованию высокопористых структур, которые, как правило, характеризуются водонасыщенностью. Следовательно, содержание воды оказывает значительное влияние на теплопроводность этих отложений. И наоборот, повышенные температуры пласта приводят к увеличению размера пор, что объясняется изменением условий увлажнения, тем самым препятствуя впитыванию воды. В этих условиях значения теплопроводности как высушенных, так и гидратированных отложений совпадают, что указывает на незначительное влияние содержания воды. Однако, погрешность определения объема может достигать 4 %, в то время как задержка жидкости из-за неровностей поверхности составляет приблизительно 10 %. Суммарная погрешность остается в пределах 15 % [2].

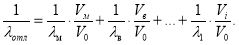

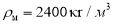

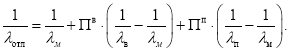

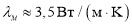

При анализе процессов осаждения многокомпонентных материалов преобладающим подходом является оценка эффективной теплопроводности. Эта оценка обычно производится с помощью метода взвешенного усреднения, учитывающего теплопроводность каждого составляющего материала. Весовой коэффициент определяется объемной долей каждого компонента в результирующей структуре композита. Для расчета возможно применение модели на основе уравнение Цвиклера:

где

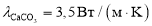

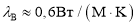

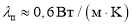

Образования отложений на поверхности теплообменного оборудования связанно с пористостью, при этом температура является основным фактором влияющим на их формирование. Теплопроводность таких отложений (

где

Теплообменники в системах технической воды обычно работают при постоянном давлении и температуре. Учитывая теплопроводность воды, обозначаемую как

Анализ представленного уравнения показывает четкую корреляцию между пористостью осадочных пород и теплопроводностью. Эта взаимосвязь дополнительно регулируется изменениями толщины, зависящими от структурных свойств окружающего монолита, состава рыхлого слоя осадочных отложений.

Рассмотрена современная диагностика теплопередачи с изучением факторов, влияющих на образование накипи, выявляя ключевые области для повышения точности диагностики и увеличения интервалов очистки. Перспективным направлением является получение корреляций, тщательно скорректированных с учетом электродного потенциала и пористости отложений, для построения более надежных прогнозирующих моделей кинетики образования отложений. Представленные рекомендации, основанные на анализе структуры отложений и теплопроводности, являются основой для совершенствования процедур очистки и выбора подходящих материалов для поверхностей теплообменников. Эти усовершенствования приведут к повышению надежности и эффективности теплообменных аппаратов. Такой комплексный подход позволяет получить ценную информацию для устранения проблем с образованием отложенный в тепловых системах.

Литература:

1. Васильев, Л. П. Теплофизические свойства пористых материалов / Л. П. Васильев, С. А. Танаева. — Минск: Наука и техника, 1971. — 268 c. — Текст: непосредственный.

2. Глебов, В. П. Внутритрубные образования в паровых котлах сверхкритического давления / В. П. Глебов, Н. Б. Эскин, В. М. Трубачёв [и др.]. — Москва: Энергоиздат, 1983. — 240 c. — Текст: непосредственный.

3. Бубликов, И. А. Загрязнение теплообменного оборудования ТЭС и АЭС (структуры и механизм образования отложений, способы борьбы) / И. А. Бубликов. — Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. — 232 c. — Текст: непосредственный.