Статья посвящена изучению явления загрязнения теплообменного оборудования и его последующего влияния на эффективность теплопередачи. Проведена оценка существующих методов диагностики, включая инструментальные, параметрические и вычислительные методы, выявлены ограничения и предложены пути совершенствования. Рассмотрена экономическая целесообразность стратегий уменьшения образования отложений.

Ключевые слова: теплообменное оборудование, методы диагностирования отложений, явление теплообмена.

Поверхностные теплообменники способствуют обмену тепловой энергией между различными средами, которые отличаются как по своим физическим свойствам, так и по химическому составу. Однако накопление отложений на поверхностях оборудования создает серьезные эксплуатационные проблемы. Даже минимальная толщина отложений, составляющая от 0,2 до 1,0 мм, может привести к значительному снижению коэффициента теплопередачи, потенциально на 30–60 %. Данное явление в первую очередь связано с низкой теплопроводностью этих отложений, которая обычно составляет от 0,2 до 1,5 Вт/(м·К). Это значение существенно ниже, чем теплопроводность материала труб теплообменника (от 20 до 100 Вт/(м·К)). Такое несоответствие приводит к значительному тепловому сопротивлению, что снижает общую эффективность системы. Следовательно, снижение эффективности влечет за собой значительные экономические последствия, включая увеличение потребления энергии и возможные периоды простоя, необходимые для очистки или замены элементов загрязненного оборудования. Таким образом, внедрение методов упреждающего контроля и предотвращения образования отложений крайне важно для поддержания оптимального уровня производительности и снижения экономического ущерба на АЭС [1].

Образование накипи в теплообменниках представляет собой распространенную проблему, связанную в основном с осаждением соединений кальция (Ca 2+ ) и магния (Mg 2+ ), при этом карбонаты (CaCO 3 , Mg 2 CO 3 ) являются основными солеобразователями. Однако точный химический состав этих отложений значительно варьируется в зависимости от таких факторов, как элементный состав охлаждающей среды и эксплуатационных параметров системы теплообменника. Карбонаты отличаются выраженным полиморфизмом, они способны проявлять более тридцати различных структурных изменений в процессе осаждения. Механизм, лежащий в основе образования накипи, характеризуется сложным, многофазным процессом. Первоначально этот процесс включает образование исходных частиц и последующее увеличение микрокристаллов соли. Впоследствии эти микрокристаллы сливаются с дисперсными частицами, что приводит к формированию более крупных коллоидных образований. Эти осадочные материалы затем переносятся на поверхность теплообменника под действием сил тяжести, плавучести и гидродинамического давления. Осаждение твердых частиц зависит от множества факторов. Электрохимические взаимодействия, включающие механизмы химического, ионного и молекулярного связывания, имеют первостепенное значение для регулирования адгезии частиц. И наоборот, напряжение сдвига, вызванное потоком жидкости, может спровоцировать отслоение частиц или их выщелачивание, в зависимости от энергии связи осажденных частиц относительно пороговой энергии, необходимой для перемещения. В конечном счете, созревание отложений происходит в результате процессов испарения и перекристаллизации, которые завершаются уплотнением матрицы отложений и последующим образованием затвердевшего слоя окалины [3].

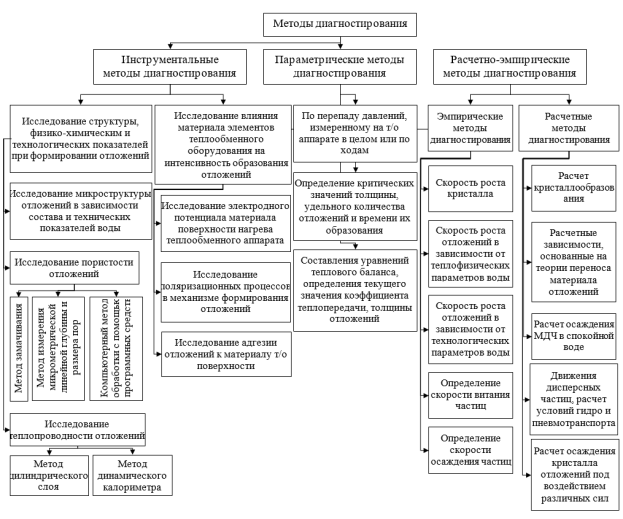

Постоянное совершенствование и точное применение диагностических методик для выявления отложений в системах теплопередачи имеют первостепенное значение для оптимизации процедур очистки и повышения эффективности эксплуатации. Следовательно, может быть достигнуто значительное сокращение расходов на техническое обслуживание. Интеграция технологий мониторинга в режиме реального времени позволяет всесторонне оценивать состояние поверхности теплопередачи, тем самым облегчая разработку превентивных стратегий смягчения последствий. Эти стратегии позволяют свести к минимуму вероятность системных сбоев, возникающих в результате чрезмерного накопления отложений. Систематическая классификация этих методов диагностики показана на рисунке 1.

Рис. 1. Систематическая классификация диагностических методов

Диагностические методики влияют на оценку состояния и функциональность различных систем. Для получения точных оценок обычно используется целый ряд методов. Инструментальный подход использует специализированные инструменты и приспособления для определения ключевых характеристик отложений, включая толщину и термические свойства. И наоборот, параметрический метод предполагает систематический мониторинг рабочих параметров с использованием стандартных измерительных приборов, как периодический, так и непрерывный. Полученные, таким способом, данные будут тщательно проанализированы для определения толщины отложений, термической стабильности и динамических процессов их образования. Современное оборудование, известное как специализированные диагностические приборы, повышает точность этих измерений. Кроме того, методологии компьютерной диагностики объединяют как эксплуатационные, так и экспериментальные данные, которые впоследствии анализируются с помощью математической статистики, регрессионного анализа, теории подобия и математического моделирования при оценке производительности системы и выявлении потенциальных аномалий. Этот многогранный методологический подход обеспечивает комплексный диагностический процесс, основанный на надежной обработке данных [2].

Точное определение характера образования отложений трудно осуществимо, в первую очередь из-за отсутствия доступных аналитических инструментов в режиме реального времени. Применение таких методов, как рентгеновский анализ, ультразвуковая оценка и электромагнитная стимуляция, эффективно для мониторинга образования отложений, однако их применение ограничено сложность и необходимостью значительных финансовых вложений. При оценке толщины и теплопроводности традиционными методами необходимо производит отбор проб отложений или вырезку образцов труб во время останова оборудования. Поэтому разработка доступных и практичных методик мониторинга влияет на оптимизацию процессов и повышение эффективности эксплуатации теплообменного оборудования.

Для анализа теплообменников используется комплексная стратегия, включающая контрольно-измерительные приборы и механизмы управления. Датчики давления, температуры и расхода, подключенные к современным системам сбора данных, являются стандартными элементами. Эмпирические исследования загрязнения теплообменников, в частности образования накипи, требуют изучения изменений сопротивления потоку, полученных на основе показаний давления. Упрощенные теоретические модели предполагают, что образование накипи — это многогранный процесс, включающий сложные химические реакции в жидкой фазе и на границе твердое тело-жидкость. Эти модели в основном соотносят скорость осаждения с концентрацией частиц, образующих накипь, и их последующим влиянием на растворимость отдельных компонентов. Следовательно, тщательное изучение этих параметров существенно для оптимизации эффективности теплообменника и снижения вероятности образования отложений.

Снижение образования накипи в промышленных системах водоснабжения необходимо для оптимизации выработки тепловой и электрической энергии. Использование передовых технологий и специализированных стратегий по управлению образованием накипи значительно снижает эксплуатационные расходы. Экономический анализ показывает, что 10 %-ное сокращение образования накипи может обеспечить существенную ежегодную экономию. Таким образом, эффективное управление масштабированием имеет важное значение для повышения эффективности системы, минимизации потребностей в техническом обслуживании и, в конечном счете, повышения рентабельности объектов по производству энергии. Такой подход гарантирует получение устойчивых экономических преимуществ. Дальнейшее сокращение на 20 % и 30 % может привести к ежегодной экономии. Для разработки эффективных стратегий по снижению образования отложений необходимо тщательное изучение их свойств, распределение по поверхности теплообменника, влияние рабочих параметров с качество воды на скорость накопления. Понимание основных механизмов образования накипи позволяет создавать усовершенствованные вычислительные модели, способствующие более точным оценкам скорости осаждения. Кроме того, разработанные эмпирическим путем методологии, специализированное оборудование для тестирования и стандартизированные инструменты, основанные на результатах исследований, способствуют оптимизации протоколов работы оборудования и повышают точность прогнозирования графика технического обслуживания. Внедрение технологий, направленных на минимизацию образования отложений, дает множество преимуществ, включая снижение расхода металла при изготовлении теплообменников, увеличение срока службы оборудования, более надежное количественное и качественное прогнозирование процессов образования отложений. Эти факторы подчеркивают критическую важность работы в этом направлении для прогнозирования и предотвращения загрязнения в системах технической воды.

Литература:

1. Рябчиков, Б. Е. Процессы и аппараты современной водоподготовки / Б. Е. Рябчиков. — Москва: ДеЛи, 2023. — 402 c. — Текст: непосредственный.

2. Маргулова, Т. Х. Водные режимы тепловых и атомных электростанций: Учебник для вузов / Т. Х. Маргулова, О. И. Мартынова. — Москва: Высш. Школа, 1981. — 320 c. — Текст: непосредственный.

3. Карелин, В. А. Водоподготовка для АЭС. Проектирование и расчет водоподготовительной установки: учебное пособие / В. А. Карелин. —: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. — 98 c. — Текст: непосредственный.