В статье рассмотрена проблема нарушения нутриционного статуса у пациентов с орфанным нейродегенеративным заболеванием (болезнью Вильсона — Коновалова, БВК), приводящая к недостаточности питания и ухудшению клинического прогноза. Принимая во внимание ограниченное число публикаций по данной проблематике и манифестацию заболевания в молодом возрасте, авторы предлагают схему питания с учетом цирроза печени, формы и тяжести заболевания, необходимых микроэлементов в продуктах питания с последующим повышением оптимального качества жизни лиц с БВК.

Ключевые слова: нутриционный статус, гепатолентикулярная дегенерация, цирроз печени

Гепатолентикулярная дегенерация (синоним: болезнь Вильсона — Коновалова, БВК) — орфанное аутосомно-рецессивное наследственное заболевание метаболизма меди с глобальной распространенностью около 1/100 000–3/100 000 населения, проявляющееся преимущественно печеночными, неврологическими и психиатрическими нарушениями вследствие чрезмерного отложения меди в органах и тканях [6].

Состояние питания может быть потенциальным фактором, влияющим на прогноз течения заболевания у пациентов с БВК. Нарушение режима питания и пищевого поведения можно условно разделить на дефицит питания (высокий риск недоедания) и избыточное питание (избыточный вес) [9]. Состояние питания у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова нарушается из-за многих факторов, таких как длительное хроническое повреждение печени, диета с ограничением меди, дисфагия у пациентов с тяжелой неврологической дисфункцией. Эти факторы в значительной степени влияют на потребление, усвоение и метаболизм питательных веществ, поступающих с пищей.

Анализ медицинской литературы показал недостаточное наличие сведений о распространенности, масштабах и особенностях нарушения питания и нутриционного статуса пациентов с БВК. В этом исследовании мы стремились изучить особенности питания лиц с болезнью Вильсона — Коновалова, уделяя особое внимание взаимосвязи между питанием, биохимическими и антропометрическими маркерами, состоянием печени с учетом длительности заболевания. Мы рассматривали нутриционный статус и оценивали дефицит массы тела, принимая во внимание показатели лабораторных анализов, на которые, как правило, нечасто обращают внимание специалисты при расчете недостаточности питания и прогноза орфанного заболевания: это, прежде всего, альбумин, общий холестерин, витамин B6.

Актуальность данного исследования состоит в том, что у пациентов с орфанным нейродегенеративным заболеванием наблюдается нарушение нутриционного статуса, приводящее к недостаточности питания и ухудшению клинического прогноза. Учитывая ограниченное число публикаций по данной проблематике и манифестацию заболевания в молодом возрасте, существует острая потребность в исследовании подробных характеристик нарушения пищевого статуса у пациентов при гепатолентикулярной дегенерации и его влияния на качество жизни. Выбор темы был обусловлен, прежде всего, тем, что ранняя манифестация заболевания влечет за собой тяжелое поражение нервной системы, а недостаточность питания при заболеваниях печени (цирроз или диффузное поражение) ассоциирована с более высоким риском смертности, что неизбежно ухудшает прогноз гепатолентикулярной дегенерации [2].

Цель исследования — изучить нутриционный статус и дефицит массы тела у взрослых пациентов при гепатолентикулярной дегенерации (с точки зрения биохимического анализа крови, состояния печени с учетом длительности заболевания) и его влияние на качество жизни.

Объект исследования — состояние нутриционного статуса и недостаточности массы тела, влияющее на качество жизни лиц с БВК.

Предмет исследования — методы реабилитационного воздействия, основанные на анализе лабораторных, визуализационных и антропометрических данных, базирующиеся на персонифицированном подходе при болезни Вильсона — Коновалова.

В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что разработанные рекомендации по оказанию нутриционной поддержки и коррекции питания и пищевого поведения будут являться эффективным средством увеличения индекса массы тела (ИМТ) и улучшения оптимального качества жизни лиц с БВК.

В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие задачи:

- Проанализировать и обобщить имеющиеся в научной литературе данные по проблеме нутриционного статуса пациентов с БВК.

- Разработать диагностический блок и опросник для исследования дефицита массы тела и питания на основе жалоб пациентов с гепатолентикулярной дегенерацией.

- Провести экспериментальное исследование антропометрических факторов и ИМТ, связанных с аномальным нутриционным статусом у пациентов с БВК.

- Оценить взаимосвязь между состоянием питания и биомаркерами крови у лиц с БВК с учетом возраста манифестации, гендерной принадлежности и формы заболевания.

- Разработать основные рекомендации для диеты со сниженным количеством меди в рационе взрослых пациентов с БВК.

- Оценить нутриционный статус пациентов спустя три месяца с начала реабилитации на фоне медикаментозного лечения.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие методы исследования:

— теоретические;

— эмпирические (метод анкетирования, изучения медицинской документации, оценка антропометрических и лабораторных параметров, динамическое наблюдение);

— математико-статистическая обработка полученных данных с использованием программного пакета «Статистика 12.0», а также аналитических возможностей программы Microsoft Office Excel.

Базой экспериментального исследования являлось Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии» (ФГБНУ НЦН), консультативно-диагностическое отделение Института клинической и профилактической неврологии, 5-е неврологическое отделение с молекулярно-генетической лабораторией. Период исследования: с 1 июля по 25 декабря 2024 года.

Анализ научной литературы показал, что гепатолентикулярная дегенерация, известная как гепатоцеребральная дистрофия и болезнь Вильсона — Коновалова, является аутосомно-рецессивным наследственным заболеванием метаболизма меди с глобальной распространенностью около 1/100 000–3/100 000 [4]. По данным анализа Федерального регистра орфанных заболеваний, в России в 2014 и 2015 годах было зарегистрировано всего 572 и 602 пациента с гепатолентикулярной дегенерацией, что составило 0,39 и 0,41 % на 100 000 населения соответственно (из них 16,9 % детей) [3]. Ежедневное питание, богатое углеводами, белками, жирами и поливитаминами, и сбалансированное потребление пищи имеет большое значение для здоровья пациентов с гепатолентикулярной дегенерацией [8]. В настоящее время известно более 800 различных мутаций в гене АТР7В [1]. Состояние питания может быть потенциальным фактором, влияющим на прогноз пациентов с болезнью Вильсона, при этом нарушение липидного обмена непосредственно связано с указанной болезнью [7], что может влиять на состав тела пациентов. Анализ специальной литературы по проблеме исследования показал, что физические упражнения и коррекция питания способствуют восстановлению нарушенного пищевого поведения у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями [5].

Так как орфанное заболевание довольно редко, а его клинические проявления разнообразны, на сегодняшний день существует крайне мало опубликованных рандомизированных контролируемых исследований по БВК, что побуждает нас провести собственное исследование по определению нутриционного статуса у взрослых лиц с БВК и анализу диеты с ограничением меди на фоне лечения, которая неизбежно влияет на качество жизни пациентов и вызывает или усугубляет дефицит массы тела.

В основу исследования положен анализ собственных наблюдений и обследования пациентов под руководством опытных неврологов ФГБНУ НЦН. Объектом исследования стала группа из 24 пациентов с БВК (12 мужчин, 12 женщин) в возрасте от 18 до 49 лет (средний возраст — 33,5 ± 15,5 лет, средний возраст мужчин — 31 ± 13 лет, средний возраст женщин — 34 ± 15 лет), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в поликлиническом отделении Института клинической и профилактической неврологии и 5-м неврологическом отделении с молекулярно-генетической лабораторией ФГБНУ НЦН с 1 июля по 25 декабря 2024 года. Все обследуемые подписали добровольное информированное согласие на проведение анкетирования и участие в исследовании. Наше исследование предполагало три этапа работы:

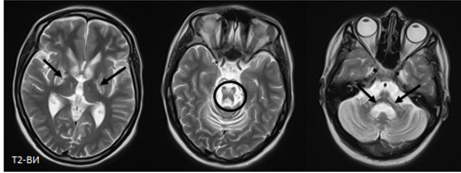

- Изучение специальной литературы, ретроспективный анализ информации, содержащейся в медицинских картах пациентов, анализ клинико-лабораторных данных (анализ крови, показатели обмена меди и железа, альбумин, общий холестерин, витамин B6), ознакомление с результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ), заключением нейроофтальмолога (кольца Кайзера — Флейшера), молекулярно-генетической диагностики (ДНК).

- Разработка диагностического блока и опросника по выявлению нарушения питания, подбор шкал, определение группы респондентов и их обследование, статистический анализ полученных результатов.

- Разработка рекомендаций нутриционной реабилитации по преодолению дефицита питания и массы тела, сравнительный анализ спустя три месяца.

Критериями для постановки диагноза болезнь Вильсона — Коновалова, согласно Лейпцигской количественной шкале (проводил невролог), служили:

— характерные для БВК нарушения обмена меди;

— изменения при МРТ головного мозга («мордочка гигантской панды» или «мордочка детеныша панды»), наличие роговичных колец Кайзера — Флейшера;

— подтвержденные результаты молекулярно-генетической диагностики (наличие мутаций в гене ATP7B).

Выбранные нами шкалы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики шкал при болезни Вильсона — Коновалова

|

Характеристики шкал | |||||

|

Шкала |

Назначение |

Оценка |

Единицы измерения |

Диапазон |

Интерпретация |

|

SCS-PD |

Оценка слюнотечения |

Пациент |

Баллы (целое число) |

0–21 |

Чем меньше, тем лучше |

|

EAT-10 |

Оценка нарушений глотания |

Пациент |

Баллы (целое число) |

0–40 |

Чем меньше, тем лучше |

Для оценки нутриционного статуса пациентов с БВК мы использовали ряд параметров, включающих антропометрические, клинические и лабораторные исследования. Изучали анализ крови (общий анализ крови и биохимический анализ сыворотки, альбумин, общий холестерин, витамин B6). Методика обследования:

— все участники исследования должны были носить легкую одежду без обуви и носков;

— температуру и влажность в помещении контролировали на уровне 24 °C и 40 % соответственно (гигрометр психрометрический ВИТ-1);

— рост (с точностью до 1 см) измеряли в утренние часы с помощью ростомера медицинского электронного (напольный РЭП), а вес (с точностью до 0,01 кг) — с помощью напольных электронных весов по стандартной шкале; рассчитывали ИМТ (кг/м 2 );

— окружности тела определяли с помощью неэластичной рулетки из пластиковых волокон (с точностью до 0,1 см);

— окружность талии измеряли посередине между нижним ребром и верхней границей гребня подвздошной кости.

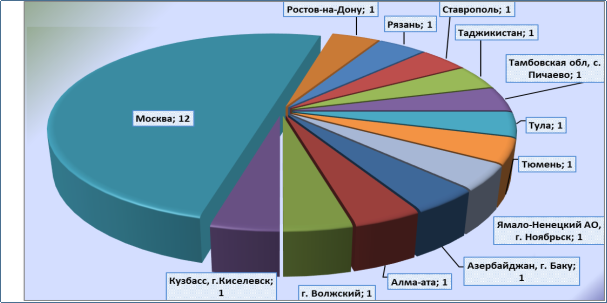

Демографические характеристики о месте проживания обследуемых пациентов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение пациентов по месту проживания

Как видно из диаграммы, 50 % пациентов проживали в г. Москве, что облегчало их обследование в амбулаторном формате и позволяло оценить положительную динамику спустя три месяца. На рисунке 2 представлены изменения на МРТ головного мозга у пациента с БВК.

Рис. 2.МРТ-исследование в режиме Т2-ВИ (аксиальные срезы) пациентки М. Отмечается симметричное повышение интенсивности МР-сигнала от подкорковых структур, среднего мозга, с выраженной атрофией ствола мозга, средних мозжечковых ножек и полушарий мозжечка. Визуализируются признаки вторичной дегенерации мосто-мозжечковых путей в варолиевом мосту (симптомы «крест», «мордочка гигантской панды», «мордочка детеныша панды»)

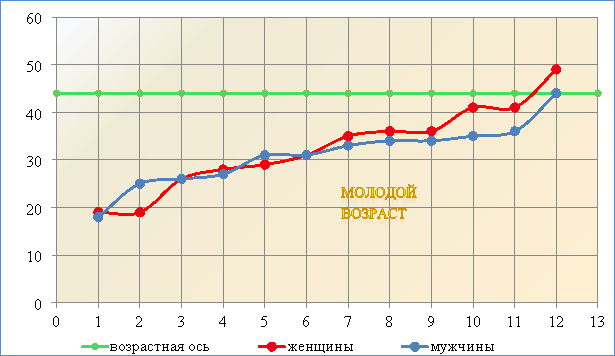

Мы посчитали важным фактором определение возраста пациентов в соответствии с возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2023 года, представленное на рисунке 3.

Рис. 3. Возраст пациентов в соответствии с Возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2023 года

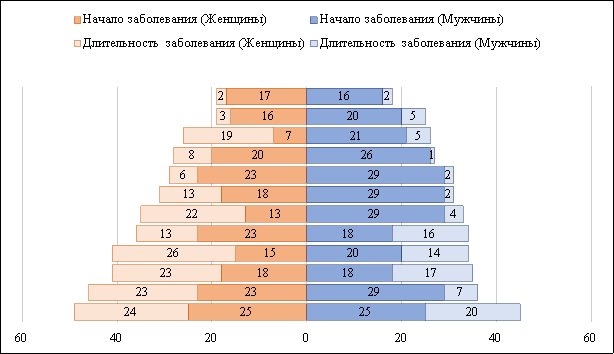

С целью качественного статистического анализа и иллюстрации результатов мы выбрали диаграмму «Торнадо». Диаграмма на рисунке 4 демонстрирует распределение возраста манифестации и продолжительности заболевания.

Рис. 4. Распределение возраста манифестации и продолжительности заболевания

На левой половине диаграммы отражены начало и длительность заболевания у женщин, на правой половине — у мужчин. У женщин заболевание чаще начинается в молодом возрасте, в том числе нередки случаи манифестации в возрасте до 18 лет. У мужчин заболевание также начинается в молодом возрасте, но пик частоты наблюдается несколько позже, примерно в возрасте 20–25 лет. Средний возраст начала заболевания у женщин составляет 18,2 ± 5,11 года, у мужчин — 23,3 ± 5,0 лет. Разница между мужчинами и женщинами статистически достоверна (p = 0,029). Это означает, что различие в возрасте начала заболевания не является случайным и имеет научное значение. Таким образом, у мужчин заболевание начинается в среднем на 5,17 года позже, чем у женщин.

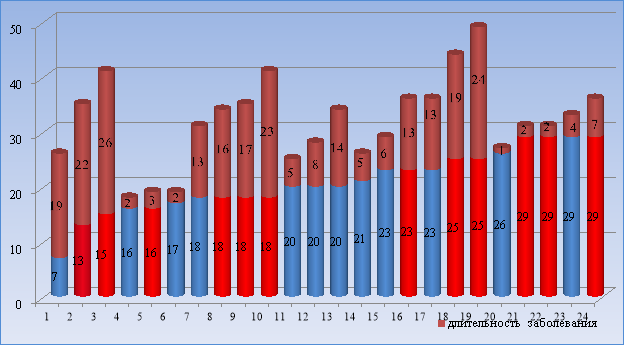

Распределение пациентов по возрасту, времени манифестации БВК и длительности заболевания, представленное на рисунке 5, отражает важную информацию, влияющую на выбор тактики лечения и подбора рекомендаций по нутриционному статусу.

Рис. 5. Распределение пациентов по возрасту, времени манифестации БВК и длительности заболевания

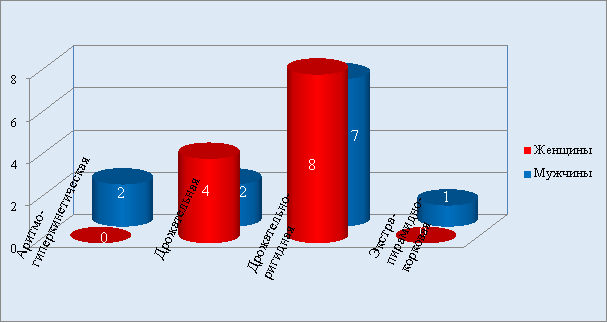

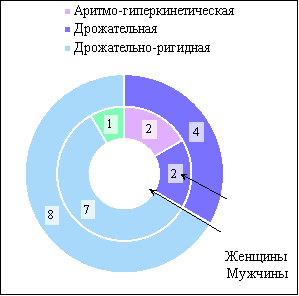

Показатели неврологических форм БВК в зависимости от пола проиллюстрированы на рисунке 6.

Рис. 6. Показатели неврологических форм БВК в зависимости от пола

Полученные в исследовании данные свидетельствуют о преобладании молодого возраста при БВК, при этом в нашей выборке женщины чаще страдали дрожательно-ригидной формой заболевания. Приведенный ниже рисунок 7 иллюстрирует ИМТ пациентов в зависимости от антропометрических данных пациентов с БВК.

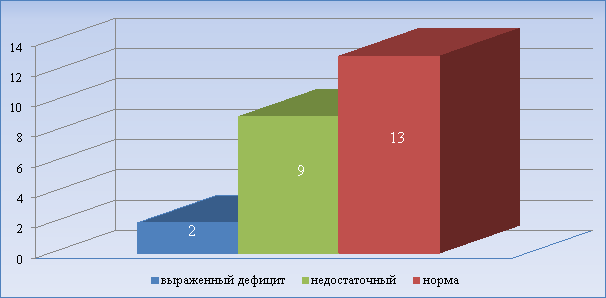

Рис. 7. ИМТ пациентов в зависимости от антропометрических данных

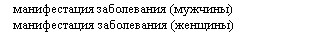

Выраженный (у двух пациентов) и недостаточный (у девяти пациентов) дефицит массы тела может провоцировать анорексию (по мнению Н. В. Коновалова), что, в свою очередь, способствует попаданию лиц с БВК в группу с высоким риском недоедания и ухудшения прогноза заболевания даже на фоне непрерывного лечения. На рисунке 8 представлена диаграмма, отражающая важную информацию о связи между ИМТ и длительностью заболевания. Эта информация помогает лучше понять, как в течение болезни изменяется масса тела.

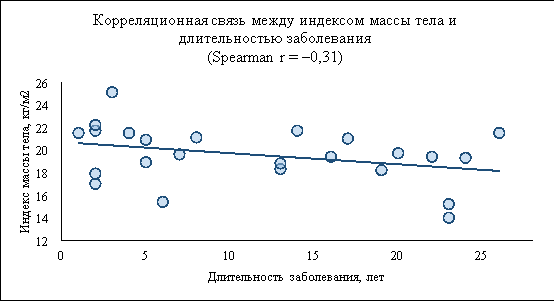

Рис. 8. Корреляционная связь между ИМТ и длительностью заболевания

Диаграмма рассеяния отображает корреляционную связь между двумя переменными: по оси X (длительность заболевания в годах) и по оси Y (ИМТ, измеренный в кг/м²). Каждая точка на графике представляет одного пациента, где горизонтальное положение точки показывает, сколько лет человек болел гепатолентикулярной дегенерацией. Вертикальное положение точки показывает его ИМТ. На диаграмме присутствует линия регрессии (синяя линия), которая помогает визуализировать общее направление зависимости между двумя переменными. Линия имеет отрицательный наклон, что указывает на отрицательную корреляцию между длительностью заболевания и ИМТ.

Это означает, что с увеличением длительности заболевания в среднем ИМТ снижается. В верхней части диаграммы указано значение коэффициента корреляции Спирмена. Значение –0,31 указывает на слабую отрицательную корреляцию. Это свидетельствует о существовании некоторой связи между длительностью заболевания и ИМТ, но она не является очень сильной. Точки на диаграмме разбросаны вокруг линии регрессии, что говорит о следующем: хоть и существует общая тенденция, индивидуальные значения могут сильно отличаться. Это подчеркивает индивидуальные различия в реакции организма на заболевание.

Отрицательная корреляция между длительностью заболевания и ИМТ указывает на то, что с увеличением времени болезни в среднем наблюдается снижение веса или изменения в составе тела. Слабая степень корреляции (ρ = -0,31) говорит о том, что другие факторы, помимо длительности заболевания, также играют важную роль в изменении ИМТ. Разброс данных демонстрирует значительные индивидуальные различия, что требует дальнейшего исследования для лучшего понимания причин этих изменений.

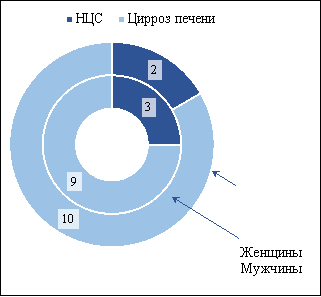

Кольцевая диаграмма на рисунке 9 слева наглядно демонстрирует статистику двух осложнений заболевания Вильсона — Коновалова. Внешний круг показывает общее количество случаев у женщин, а внутренний — у мужчин. Среди мужчин число случаев НЦС — десять, а число случаев цирроза печени — два. У женщин число случаев НЦС — девять, а цирроза печени — три. Таким образом, НЦС встречается примерно одинаково часто у обоих полов. Цирроз печени несколько чаще встречается у женщин, хотя разница не слишком значительна.

Рис. 9. Кольцевые диаграммы

Диаграмма справа содержит информацию о распределении различных типов двигательных нарушений у мужчин и женщин (аритмо-гиперкинетическая, дрожательная, дрожательно-ригидная и экстрапирамидно-корковая формы БВК). Внешний круг показывает распределение типов нарушений у женщин, а внутренний — у мужчин. Среди женщин было четыре случая дрожательной и восемь случаев дрожательно-ригидной формы. Среди мужчин встречались также два случая аритмогиперкинетической формы, один случай экстрапирамидно-корковой формы. При этом дрожательная и дрожательно-ригидная формы составили большинство случаев — два и семь пациентов соответственно. Это самые распространенные типы нарушений как у мужчин, так и у женщин.

Проведенное нами исследование позволило выявить и обобщить следующие результаты.

- Проведено распределение пациентов по месту проживания, возрасту, времени манифестации БВК и длительности заболевания.

- Особый интерес представляет расчет ИМТ лиц с БВК в зависимости от антропометрических данных (прежде всего, объема бицепса и талии), а также отношение ИМТ к длительности заболевания.

- Цирроз печени преобладал как у женщин, так и у мужчин и был непосредственно связан с выраженным дефицитом массы тела у двух (8 %) и недостаточным весом у девяти (37 %) пациентов. Группа пациентов с циррозом печени отличалась по статусу питания от группы с нецирротической симптоматикой по параметрам ИМТ, уровню альбумина и окружности мышц плеча; снижение мышечной массы чаще отмечалось среди женщин, чем среди мужчин.

Обследование пациентов показало, что большинство лиц с БВК могут избежать неблагоприятного прогноза заболевания из-за некоторых факторов, связанных с неправильным режимом и выбором продуктов питания, несвоевременного лечения и нерегулярного приема лекарств (вплоть до отказа от медикаментозной терапии).

Профилактика по преодолению потери веса и коррекция питания у пациентов с БВК будет эффективна при условии учета ИМТ, объема бицепса, тяжести и формы заболевания, состояния печени и биохимических показателей (альбумин, общий холестерин, витамин B6) в зависимости от длительности заболевания.

При первичном обследовании пациентов с БВК необходимо уточнять их пищевые привычки, обращать внимание на побочные явления на фоне приема препаратов цинка (тошнота, рвота).

В исследовании достоверно установлена выраженная недостаточность питания и потеря веса, которые чаще выявлялись при циррозе печени и были обусловлены нарушением ее функции, трудностями глотания твердой и жидкой пищи и снижением биохимических показателей крови, которые усугубляются по мере прогрессирования заболевания.

На основании проведенного исследования нами были разработаны следующие рекомендации для пациентов и их родственников.

- Пациентам с БВК было предложено ежедневно вести дневник питания и записывать свои вкусовые ощущения и предпочтения с учетом диеты № 5а.

- Мы использовали обратную связь для регулярного общения с пациентами (интервью по телефону, видеосвязь, амбулаторный прием через три месяца).

- Нами был разработан адаптированный режим питания (прием пищи шесть раз в день), комплекс питания в дополнение к лечению по согласованию с неврологом, отказ от медной посуды и прием фильтрованной питьевой воды.

- На основании биохимических анализов был учтен нутриционный риск пациентов и предложена схема питания с учетом цирроза печени, формы и тяжести заболевания, необходимых микроэлементов в продуктах питания с последующим повышением оптимального качества жизни с БВК.

Как отметил британский невролог Джон Уолш (1972), «нет ни одного больного с болезнью Вильсона, похожего на другого» [10]. Именно поэтому к каждому пациенту с нарушениями питания должен применяться персонализированный подход в зависимости от степени выраженности и формы неврологического дефицита, структуры нарушения печени, недостаточности ИМТ и длительности заболевания.

Литература:

- Молекулярно-генетический анализ болезни Вильсона — Коновалова и его роль в ранней диагностике и медико-генетическом консультировании / Н. И. Воронцова, В. В. Полещук, С. Л. Тимербаева, Е. Д. Маркова, О. В. Евграфов, И. А. Иванова-Смоленская, Н. К. Янковский // Молекулярная диагностика наследственных заболеваний и медико-генетическое консультирование : сб. научн. трудов. — М. : МОНИКИ, 1995.

- Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) у детей : клинические рекомендации / Союз педиатров России. — М., 2016. — 39 с.

- Красильникова, Е. Ю. Анализ ситуации в сфере оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов, страдающих редкими заболеваниями, в период 2013–2015 годов / Е. Ю. Красильникова, А. А. Соколов. — Текст: непосредственный // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2016. — № 3–4.

- Cai, H. ATP7B gene therapy of autologous reprogrammed hepatocytes alleviates copper accumulation in a mouse model of Wilson’s disease / H. Cai, X. Cheng, X. P. Wang // Hepatology. — 2022. — № 76 (4). — P. 1046–1057. — DOI:10.1002/hep.32484.

- Body composition changes following a concurrent exercise intervention in perimenopausal women: the flamenco project randomized controlled trial / I. Coll-Risco, P. Acosta-Manzano, M. Borges-Cosic, D. Camiletti-Moiron, P. Aranda, A. Soriano-Maldonado et al. // Journal of Clinical Medicine. — 2019. —№ 8 (10). — P. 1678. — DOI: 10.3390/jcm8101678.

- Wilson disease / A. Członkowska, T. Litwin, P. Dusek, P. Ferenci, S. Lutsenko, V. Medici et al. // Nature Reviews Disease Primers. — 2018. — № 4 (21). — DOI: 10.1038/s41572–018–0018–3.

- Huster, D., Wilson disease: not just a copper disorder. Analysis of a Wilson disease model demonstrates the link between copper and lipid metabolism / D. Huster, S. Lutsenko // Molecular BioSystems. — 2007. — № 3. — P. 816–824. — DOI: 10.1039/b711118p/.

- Lee, J. Copper delivery to an endospore coat protein of Bacillus subtilis / J. Lee, R. A. Dalton, C. Dennison // Frontiers in Cell and Developmental Biology. — 2022. — № 10. — DOI:10.3389/fcell. 2022.916114.

- Interventions for obesity and nutritional status in arthroplasty patients / T. Rahman, D. Fleifel, M. Padela, A. Anoushiravani, S. Rizvi, M. V. El-Othmani et al. // JBJS Reviews. — 2020. — № 8. — DOI: 10.2106/JBJS.RVW.19.00161.

- Walshe, J. M. Wilson’s disease; new oral therapy / J. M. Walshe. — Text: unmediated // Lancet. — 1956. — Iss. 270 (6906), January. — P. 25–26.