К группе воскоподобных материалов среди прочих относятся парафин и пчелиный воск. Пчелиный воск — смесь сложных жиров, у которых нет четкой кристаллической структуры и, соответственно, многие физико-химические свойства такого материала не поддаются строгой взаимосвязи с внутренним строением [1]. Парафин — это продукт, представляющий собой массу, состоящую из углеводородов предельного ряда и имеющий белый или желтоватый цвет, в зависимости от наличия в ней масел и смол [2]. В отличие от природного воска (пчелиного), парафин относят к минеральным воскам.

В связи с этим мне было интересно понять, насколько меняются свойства воска в зависимости от его происхождения (природный или минеральный), в том числе определить скорость горения воска и сопоставить результаты с данными, полученными на АСМ-наноэдьюкатор по шероховатости.

Для этого надо было решить следующие задачи:

- Определение температурных характеристик парафина и пчелиного воска (скорость охлаждения, точка затвердевания)

- Определение скорости сгорания воскоподобных веществ

- Исследование структуры поверхности методом атомно-силовой микроскопии и определение параметров шероховатости образцов

- Анализ полученных данных и определение взаимосвязи «структура поверхности-свойства»

В качестве исходных материалов использовались парафиновые и восковые свечи (из пчелиного воска). Для возможности сравнения скорости горения свечи переплавлялись, заливались в пробирки одинакового диаметра (рис. 1). До полного остывания воскоподобных материалов в пробирку опускался фитиль. После остывания пробирки аккуратно разбивались, стекло отделялось от воска и парафина. От верхнего края отсчитывались метки по 1 см, свечи поджигались, запускался секундомер. Результаты по скорости сгорания записывались в таблицу.

Рис. 1 Пробирка с затвердевшим пчелиным воском (а) и изготовленные свечи из парафина и пчелиного воска (б)

Для определения скорости охлаждения воскоподобных материалов и точки их твердения использовался прибор VernierLabQuest с датчиком температуры (точность измерения 0,1 °C). Полученные данные экспортировались в MicrosoftOfficeExcel.

Для исследования образцов в атомно-силовом микроскопе Nanoeducator-II использовались две методики: на покровное стекло помещался небольшой кусочек воска или парафина и с помощью пламени зажигалки стекло подогревалось снизу до полного расплавления, затем пламя убиралось и воскоподобный материал застывал. Второй способ заключался в предварительном нагреве воска или парафина и помещении горячей капли на покровное стекло. Как показали дальнейшие исследования оба способа дают практически идентичные АСМ-картины.

Определение параметров шероховатости по АСМ-данным проводилось в программе NT-MDTImageAnalysis 3.5 по среднеарифметическому отклонению профиля Sa.

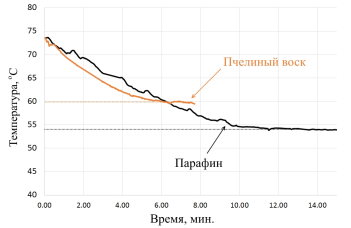

Рис. 2. Кривые охлаждения воска и парафина

Полученные данные по затвердеванию образцов показали (рис. 2), что парафин имеет точку твердения примерно 53–54 °С, а пчелиный воск несколько выше — около 59–60 °С. При этом скорость охлаждения у парафина ниже (1,9 град/мин), чем у воска — 2,2 град/мин.

Скорость горения свечи из парафина — 1,17 мм/мин. Данный показатель для свечи из пчелиного воска — 0,87 мм/мин, т. е. примерно в 1,3 раза такая свеча горит медленнее.

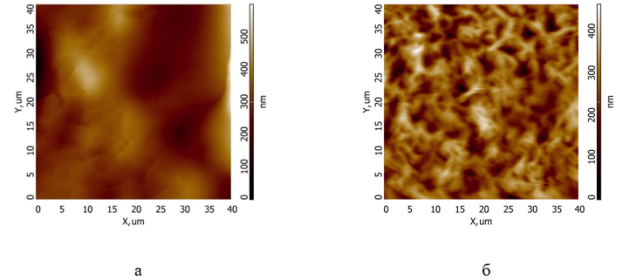

Рис. 3. АСМ-изображения поверхности парафина (а) и пчелиного воска (б)

Анализ данных по топографии поверхности показал, что структура поверхности воскоподобных материалов заметно отличается. Парафин (рис. 3-а) твердеет с образованием характерных «ступеней» по краям относительно больших образований (примерно 20–30 мкм в поперечном сечении). Структура пчелиного воска более мелкая (рис. 3-б), с плавными перепадами. Возможно это указывает на более быстрое охлаждение (твердение) данного типа воска, что согласуется с данными температурных зависимостей. Иными словами, пчелиный воск быстрее застывает на поверхности, не успевая образовать относительно крупные части. В тоже время парафин застывает медленнее до более низкой температуры твердения, образуя крупные скопления ступенчатой формы по краям.

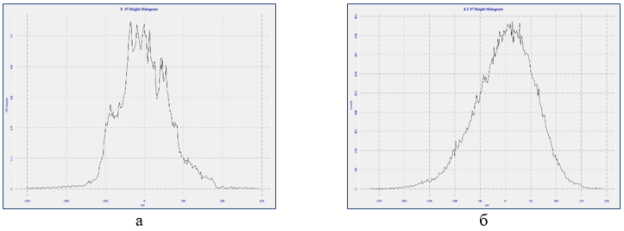

Рис. 4 Гистограммы шероховатости поверхности: а — парафин(Sa=51.6нм), б — воск(Sa=46,3 нм)

Расчет средней 3D-шероховатости поверхности показал (рис. 4), что. на микроуровне различить поверхность воскоподобных материалов практически невозможно, необходимо учитывать наномасштаб.

Таким образом установлено, что для минерального (парафина) и природного (пчелиного) воска характерные температуры твердения отличаются примерно на 5–7 °C. При этом также различны скорости охлаждения до этих температур: 1,9 град/мин для парафина и 2,2 град/мин для пчелиного воска. А также структура поверхности затвердевшего парафина имеет характерные «ступеньки» твердения, что согласуется с более низкой температурой твердения и скоростью охлаждения. Пчелиный воск имеет на своей поверхности более развитую структуру с большим количеством перепадов.

Литература:

- Каблуков И. А. О меде, воске, пчелином клее и их подмесях / изд. Сельхозгиз — 1941 г. — 180 с.

- Переверзев А. Н. и др. Производство парафинов / Москва, «Химия», 1973 г. — 224 с.