«ОКОкоманда»: внедрение в образовательный процесс адаптивной игры в баскетбол для детей с нарушением зрения

Огнев Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования

Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства

В статье описан опыт разработки, и внедрения в образовательный процесс привил игры в баскетбол, для людей с нарушением зрения

Ключевые слова: баскетбол, адаптивный, нарушение зрения, ограниченные возможности здоровья, инклюзивный спорт, физическое развитие, социализация, игра.

В настоящее время реабилитационный, социализирующий и воспитательный потенциал адаптивной физической культуры и адаптивного спорта признается не только специалистами в сфере физической культуры и спорта, но и образования.

Среди основных целей и задач в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Программы по предмету «Адаптивная физическая культура» используемые общеобразовательными учреждениями, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы, представляют собой адаптированный к особенностям слабовидящих и слепых обучающихся вариант программы по предмету «Физическая культура», изучаемому на уровне основного общего образования. В программе учтены потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самореализации.

Основной целью изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является создание адаптивной двигательной образовательной среды, обеспечивающей слепым и слабовидящим обучающимся личностный рост с актуализацией и реализацией ими адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через доступный уровень физической активности;

В программе есть модуль «спортивные игры», где на ряду с пионерболом, голболом, шоудауном, есть и адаптированные спортивные игры с элементами баскетбола, в которую входят: передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения, а также игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приемов без мяча и с мячом: ведение, приемы и передачи, броски в корзину, но игровая, командная активность в данном направлении не проводится, не говоря уже о внеурочной деятельности. Причиной тому отсутствие чётких адаптированных правил игры и методических рекомендаций по организации и проведению игры в баскетбол.

Появление возможности применять полученные на уроках физической культуры навыки в соревновательной деятельности повысит мотивацию детей к занятиям. Также сформированное умение игры в баскетбол раскрывает потенциал в контексте инклюзивного спорта, открыв доступ к игре людям с нарушением зрения.

Поэтому разработка и внедрение в образовательный процесс адаптированных правил игры в баскетбол для детей с нарушением зрения станет актуальным шагом в совершенствовании инклюзивного образования.

Основание создания инновационного продукта – апробация и практический опыт внедрения игры в образовательный процесс краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2»

Данное пособие включает в себя всю необходимую информацию, правила, а также рекомендации по организации и проведению адаптированной игры в баскетбол для детей с нарушением зрения.

Методическое пособие будет полезным для преподавателей образовательных организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Необходимое ресурсное обеспечение применения инновационного продукта

Для организации игры или тренировочного процесса педагогу необходимо изучить представленные правила игры и нести корректировки в занятия на основе этих правил.

К материально техническому оснащению относятся:

специализированный баскетбольный звенящий мяч, по звуку которого незрячему игроку будет легче определить направление передвижения мяча (хотя ребята неплохо ориентируются и на звук удара о паркет стандартного мяча и вполне можно обойтись им);

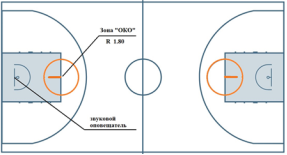

дистанционные звуковые оповещатели крепятся под кольцо, по одному на каждый щит, кнопки от оповещаетлей находятся у судьи;

тактильная резиновая противоскользящая лента для разметки зоны око (рекомендованная ширина 29 мм. высота 3 мм., тактильная разметка наносится следующим образом, проклеиваем весь круг штрафной зоны по периметру и проклеиваем полосу длинно 1 метр 70 сантиметров от центра круга к его краю по направлению к кольцу, анная полоса будет служить указателем и ориентиром для «ОКО»);

игровая форма или манишки двух разных цветов для игроков разных команд, плюс отдельные форма других цветов и каски для игроков «ОКО»;

правила, распечатанные в тексте Брайля.

|

|

|

|

Рис. 1.Технология внедрения инновационного продукта

Методическое пособие включает в себя правила, а также рекомендации по организации и проведению адаптированной игры в баскетбол для детей с нарушением зрения.

Внедрение и распространение успешной практики занятий адаптивным баскетболом, позволит решить три проблемы:

так как людям с нарушением зрения не доступны или запрещены некоторые виды спорта в силу своей специфики, адаптивный баскетбол позволит охватить и привлечь к занятиям спортом большее количество людей;

так как данная игра является командным видом спорта, мы получаем возможность развития инклюзивного пространства, что будет способствовать формированию позитивного образа человека с ОВЗ в обществе;

внедрение инициативы позволит разнообразить формы социализации, абилитации и реабилитации людей с нарушением зрения в образовательном процессе.

Цель: создание условий для развития адаптивного баскетбола для людей с нарушением зрения и повышение его роли в их социальной реабилитации.

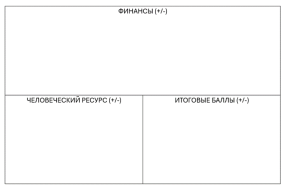

Таблица

Возможные сложности при использовании инновационного продукта и пути их преодоления

|

Возможные сложности |

Пути их преодоления |

|

Безопасность. Беспокойство родителей. |

Разрешение на допуск к занятиям данным видом спорта проходит через врача при школе в индивидуальном порядке. |

|

Профилактика травматизма. |

Применение экипировки, касок, наколенников. Обучить детей «ОКО» сразу после броска закрывать голову скрещиванием рук. Для минимизации травматизма на случай отскока мяча от щита, дальние броски разрешить только в играх с детьми старших групп. |

|

Отсутствие материальной базы |

Вместо специализированного звенящего мяча, можно использовать стандартный, звука удара при ведении достаточно для ориентации «ОКО» в пространстве. |

Трансляция опыта предполагает наличие обучающего видеоматериала по организации и проведения игры в спортивном зале и размещение данной разработки на сайте проекта.

Использование данных принципов в тренировочном процессе баскетболистов с нарушением зрения позволит повысить эффективность овладения специальными техническими приёмами, обеспечивающими надёжность игровых действий. В данном случае технические приёмы будут тесно взаимосвязаны с физическими возможностями баскетболистов, что обеспечит доступность игровых средств и мобилизацию физиологических резервов организма спортсменов.

|

|

|

|

Сайт проекта |

Методическое пособие |

Таким образом, учителя получат ещё один инструмент в решении задач по созданию образовательной среды, обеспечивающей личностный рост ребёнка с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей.

Литература

- Андреев В.В. Коррекция и развитие ловкости у школьников 12-17 лет с депривацией зрения/ В.В. Андреев, Н. А. Шурышев, О.В. Мараховская // Адаптивная физическая культура. – 2013. – N 4. – С. 35 – 37с.

- Лях В.И. Координационно-двигательное совершенствование в физическом воспитании и спорте: история, теория, экспериментальные исследования / В.И. Лях // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 1. – С. 16-23.

- Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник / Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как технология повышения их качества знаний

Парусова Елена Валерьевна, педагог специальных дисциплин, высшей категории

Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко

В статье представлены результаты разработки и внедрения авторского научно-исследовательского проекта, направленного на повышение академической вовлеченности студентов, путем создания материалов для гербария.

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, образовательное пространство, качество знаний, студенческая молодёжь, гербарный материал, стенды, кабинет, ботаника.

Понятие «современный урок» сегодня является темой и предметом как научных, так и общественных дискуссий. Общество, поднимаясь по ступеням своего развития, предъявляет новые требования к образованию в целом и к отдельно взятому уроку в частности. Меняются цели и содержание образования, требования к результатам, появляются новые технические средства и технологии обучения, а урок, оставаясь основной дидактической единицей образовательного процесса, продолжает обеспечивать развитие тех качеств выпускника, которые отвечают требованиям современного общества. В традиционной дидактике считается: чтобы обучить человека, необходимо правильно выбирать цели, содержание, методы, организационные формы обучения и т.д. Но традиционная дидактика не учитывает главного: будет ли востребовано все это тем конкретным учеником, которого мы обучаем и развиваем [1].

В связи с этим весь набор так тщательно выбранных учителем дидактических средств часто работает без отдачи, поскольку нет высокой мотивации учения, и ученик должным образом не осознает, что и как необходимо изменить в самом себе, а потому эффективность всех этих дидактических усилий часто оказывается низкой [1].

В своей работе мы пытаемся найти оптимальное сочетание современных методов с традиционными подходами, развивать практическую направленность обучения. Ботаника дает прекрасные возможности для этого, ведь изучение анатомии растений позволяет использовать такой интересный для детей прибор как микроскоп [2]. А изучая морфологию в зимний период, мы используем гербарный материал и макеты растений. При этом естественное для учащегося желание узнать, потрогать, понять, что находится внутри, из чего состоит интересно и на этом основываются практические занятия ботаники. А если студенты, сами изготовят наглядный материал в виде гербариев и стендов, это вдвойне увеличит их качество знаний по дисциплине.

Практика – одно из важнейших звеньев системы профессиональной подготовки будущего специалиста. Она является связующим звеном между теоретическим обучением студента и его будущей самостоятельной деятельностью. Организация и проведение практики – это целостный процесс, характеризующийся интегрированностью, взаимосвязью всех компонентов, их скоординированностью, что обеспечивает высокий уровень развития и функционирования. Обязательность организации практики – это подчинение всех ее частей, этапов, компонентов, функций основной цели – развитию индивидуальности, личности студента как будущего специалиста, совершенствованию его компетентности как интегральному показателю [3].

К этой совокупности знаний и умений можно отнести: погружение в процесс развития идеи проекта; целеполагание; отбор информационных источников, соответствующих теме исследования и работа с их содержанием; обоснование актуальности темы, выявление противоречий, осознание и формулирование проблемы; выдвижение гипотез; определение задач; овладение позитивными установками и коммуникативными навыками для работы в команде (группе); определение временных ресурсов проекта; представление о структуре проекта и требований к его оформлению; получение результатов и их интерпретация; выявление и отбор критериев оценки качества проекта; овладение комплексом умений ораторского искусства в процессе защиты проекта.

Большое значение в формировании профессионализма имеет актуализация уже имеющихся технологий и поиск новых форм и методов обучения, которые в полной мере стимулировали бы развитие творческой заинтересованности и творческой активности студентов. Правильно оформленный кабинет – залог успешного изучения учащимися дисциплины. Принимая непосредственное прикладное участия в оформлении кабинета студенческая молодежь более глубже изучает дисциплину, тем самым усиливает свои профессиональные навыки.

Таким образом, изучение возможностей образовательного пространства в обеспечении академической вовлеченности с последующем созданием методических рекомендаций, и стало целью авторского прикладного научно-исследовательского проекта.

Для достижения данной цели были реализованы следующие задачи: сформировать рабочую группу студенческой молодежи; изучить научно-исследовательский материал, стандарты, опыт других организаций, преподавателей по этой теме; сбор, оформление, систематизация и размещение наглядно-информационного материала, стендов и гербария; сравнить качество знаний у студентов, вовлеченных и нет в проект; написания методических рекомендаций по использованию образовательного пространства как инструмент обеспечения академической вовлеченности.

Мы предполагаем, что, вовлекая студенческую молодежь в организацию образовательного пространства, тем самым мы повысим качество знаний по предмету, стимулировав развитие творческой заинтересованности и творческой активности студентов.

Свою проектно-исследовательскую работу мы разбили на этапы, наметив методы и сроки, старались придерживаться намеченного плана.

На первом этапе мы сформировали основную рабочую группу из 3 человек студентов второго курса специальности лесное и лесопарковое хозяйство. Изучая научную литературу, знакомясь с методикой организации образовательного и пространства, мы познакомились с разными методиками внедрения в образовательное пространство, различных стендов и экспонатов. Дополнительно к этому мы вступили в проект в «Диалог академической науки и профобразования», в котором познакомились с учеными-ботаниками, которые в настоящее время изучают флору Дальнего Востока и все растения сохраняют в виде гербарного материала. Поняли, как можно тиражировать свой результат проектно-исследовательской деятельности через квиз-экскурсию.

Далее стали разбирать заготовленные ранее нами и нашими однокурсниками гербарные материалы, спилы деревьев. Чтобы все это систематизировать и изготовить стенды. Работа шла кропотливо, нужно было отобрать лучшие экспонаты, определить их и правильно подписать на русском и латинском, как предусмотрено международными нормами.

В процессе проекта появился не запланированный этап, это демонстрация полученного опыта и проделанной работы. Ребята самостоятельно разработали и провели квиз-экскурсию на которую пригласили студентов первого курса, экскурсия имела успех. Методика проведению квиз-экскурсии была отражена в методической рекомендации «Использование образовательного пространства как инструмент обеспечения академической вовлеченности».

Эффектом проведенной нами проектно-исследовательской работы, было повышения качества знаний студентов, задействованных в проекте. По текущей и итоговой аттестации, результат показал, что качество знаний у студентов, вовлеченных в проект выше примерно на один балл, также благодаря оформленной аудитории качество знаний у студентов тоже повысилось.

В результате выполненной работы студенты максимально раскрыли свою коммуникабельность, сдержанность, умение слышать и слушать, работать в команде, проявлять творческий подход в выполнение заданий, работать с программами на компьютере, находить информацию в интернете, определяя растения работая с гербарным материалом, составляя вопросы и проводя квиз-экскурсию для однокурсников и студентов младшего курса. Общаясь с ученным пришло осознание, что они хотят и будут работать в профессии связанной охраной и защитой леса. Студенты участвующие в проекте устроились во время каникул работать в лесничество, чтобы и дальше нарабатывать, и обобщать опыт практической деятельности, связанной с профессией.

Литература

1. Ваганов Александр Александрович Музеи при учебных заведениях Урала (середина XIX — начало XX) // Известия АлтГУ. – 2013. – №4 (80). – С. 39-43.

2. Куницына О. С. Реализация модели профессиональной навигации для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия // Инновационное развитие профессионального образования. – 2020. – №1 (25). – С. 114-134.

3. Кабаян Н.В., Едыгова Н.П. Обобщение опыта организации и проведения практик на факультете естествознания // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2006. – №4. – С. 13-16.

Метод «мягких» проектов как инструмент неформального образования (на примере дисциплины «Иностранный язык»)

Подтергера Екатерина Алексеевна, преподаватель

Хабаровский промышленно-экономический техникум

В статье приводятся результаты анализ использования метода проектов как в формальном, так и в неформальном образовании. Интерес представляют выводы автора о потенциале «мягких» проектов в изучении дисциплины «Иностранный язык».

Ключевые понятия: метод проектов, неформальное образование, обучающиеся СПО, иностранный язык.

Неформальное образование – любой вид организованной и систематической деятельности, которая может не совпадать с деятельностью школ, колледжей, университетов и других учреждений, входящих в формальные системы образования.

В общественных науках и в практике современной педагогики термин используется наряду с понятиями «непрерывное образование», «дополнительное образование» «самообразование» при описании реалий современного мира, где процесс овладения новыми знаниями и навыками сопровождает индивида на протяжении всей жизни, принимая разнообразные формы.

Как правило, неформальное образование рассматривается в оппозиции к формальному, происходящему в рамках официальных образовательных институтов и сопровождающемуся вручением официально признаваемых документов об образовании. Хотя отсутствие сертификации не является обязательным признаком программы неформального образования [1].

Отличия неформального образования от формального (официального) заключаются в следующем: обучение с учетом потребностей; связь с практикой; гибкие программы, расписание и выбор места проведения.

Проблема неформального образования актуализировалась в 20 веке, на международной конференции в США, возникший кризис в формальном образовании требовал принятия решений. Коррекцией слишком медленной адаптации официальных систем образования к социально-экономическим изменениям стало неформальное образование. Одним из видов неформального образования является вполне официально признанный метод проектов.

Метод проектов – это система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Метод проектов возник во второй половине 19 века в США. Основывался на теоретических концепциях прагматической педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания», основал метод проектов Джон Дьюи. Дж. Дьюи считал, что главное в обучении это опыт, собственно проведенное исследование, поставленный эксперимент, именно это может помочь обучающемуся реализовать свой потенциал [2].

Метод проектов сегодня приобрел популярность во многих вузах страны и стал практически обязательным. Почему же мы выделяем его в неформальное образование? Метод проектов в неформальном образовании предполагает полный цикл работы учеников над исследовательской или преобразовательной задачей в рамках выбранной предметности или в рамках комплексной (межпредметной) проблематики. Это происходит на специально созданной инфраструктурной базе при педагогическом сопровождении со стороны учителей, преподавателей, тьюторов, наставников и экспертов.

Исходя из логики метода проектов, современные авторы выделяют следующие ее этапы: проблематизацию; целеполагание; планирование деятельности; осуществление деятельности; презентацию проекта; рефлексивный этап.

Рассмотрим использование методов проектов как неформального образования на примере дисциплины «Иностранный язык». Создание проектов по какой-либо дисциплине уже подразумевает формальное образование, но так как оба вида взаимосвязаны, дав больше свободы и убрав ограничения мы можем получить нечто близкое к неформальному образованию.

Студенты первого курса создают и защищают проекты на иностранном языке, у них есть готовые темы и критерии проекта, требования к оформлению текста проекта и его презентации. После защиты проекта студент получает оценку, которая идёт в зачетную ведомость. Всё является официальным и формальным, обучающиеся выбирают неинтересные им темы, которые «надо», нервничают перед защитой, не могут запомнить текст, выступление усложняется тем, что защита проходит на иностранном языке.

Есть ли у обучающегося желание создавать, исследовать, выступать с темой, которая его не интересует? Что, если дать обучающемуся тему на выбор, а после проекта сделать не «часа суда», а использовать дискуссию. В этом случае помогает неформальное образование. Соединив «надо» и «хочу», мы получим новый интересный обучающимся формат, при этом возможно учесть их пожелания (хочу выполнить проект либо хочу писать контрольную), они могут выбрать ту тему, которая волнует именно их, развивает их творческий потенциал, решает значимую для них социальную проблему. Такой подход имеет недостатки для педагога, а именно один человек не может быть экспертом во всех областях. С другой стороны, наличие выбора и интереса не означает качественное выполнение работы обучающимся.

В таблице №1 указаны характеристики неформального образования и их использование в проектах, на примере дисциплины «Иностранный язык».

Таблица 1

Использование неформального образования на практике

|

Характеристика неформального образования |

Использование на практике |

|

Ориентация на конкретные образовательные запросы различных социальных, профессиональных, демографических групп населения |

Несмотря на образовательные запросы обучающиеся сами выбирают темы, зачастую тема будет соответствовать какому-либо запросу и решать какую-либо проблему. |

|

Отсутствие принудительного характера, индивидуальная мотивации |

Обучающиеся могут выбрать сдачу зачёта в форме контрольной/теста, либо проекта. Учитывается пожелания каждого таким образом осуществляется личностно-ориентировочный подход. |

|

Внутренняя ответственность обучающихся за результат образовательной деятельности |

Объяснение по темам и оформлению проектов даётся заранее, есть примерные сроки, когда обучающийся должен показать реферат и презентацию, но ответственность за проект лежит полностью на обучающемся, если он не сдаёт проект, значит выполняет иную форму зачёта. |

|

Развитие качеств личности, обеспечивающих благоприятные условия для участия в общественной и трудовой жизни |

Метод проектов расширяет кругозор, помогает найти новые метода решения проблем, развивает творческий потенциал, обучающиеся учатся исследовательской, практической деятельности |

|

Гибкость в организации и методах обучения |

Гибкость метода проекта проявляется в плавающих сроках отчётности (но не защиты проекта), в возможности выполнять проект в комфортной обстановке, нет привязанности к месту. |

|

Высокий уровень активности обучающихся |

Метод проектов может осуществляется лично и в парах, если обучающейся выполняет проект один, то его личная заинтересованность и уровень активности достигают максимума, если проект выполняется в парах или группе, то активность делится на всех участников команды, и они обучаются командной работе. |

|

Основанность отношений между обучающими и обучаемыми на взаимном уважении, демократической культуре, культуре участия. |

Ранее упомянутая работа в команде, учит терпимости и принятию, в конфликтной команде не получится хорошего проекта, а нацеленность на результат помогает быть более терпимыми и выявлять достоинства и недостатки других членов команды для понятия какие задачи им лучше поставить. |

Таким образом, соединив формальность и неформальность в методе проектов мы получим заинтересованных обучающихся, готовых использовать полученные знания на практике. Эти знания помогут им на других дисциплинах при выполнении проектов вне зависимости от того на сколько формальный/неформальный характер они носят.

Таблица 2

Сравнение критериев оценивания проектов неформального и формального образований [3]

|

Критерии формального проекта |

Критерии неформального проекта |

|

Актуальность проекта |

Проект может быть не актуальным |

|

Постановка цели, задач |

Постановка цели, задач |

|

Постановка и обоснование проблемы проекта |

Проблему проекта может видеть только обучающейся и она не будет социально значима |

|

Глубина раскрытия темы проекта |

Глубина раскрытия темы проекта |

|

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования |

Если обучающейся разрабатывает проект на хорошо известную ему тему или проводит собственное исследование, то набор источников может быть минимальным |

|

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта |

Соответствие выбранных способов работы

|

|

Анализ хода работы, выводы и перспективы |

Анализ хода работы, выводы и перспективы |

|

Личная заинтересованность автора творческий подход к работе |

Заинтересованность и полученный опыт конкретным обучающимся оценивается выше |

|

Соответствие требованиям оформления письменной части |

Соответствие требованиям оформления письменной части |

|

Качество проведения презентации |

Качество проведения презентации |

|

Качество проектного продукта |

Результат прежде всего оценивает сам обучающейся получилось ли у него достичь его задумок, соответствовал ли проект его задумке |

Часть критериев совпадает потому что они образуют структуру и помогают обучающемуся разработать проект, но часть критериев даже противоречат формальному образованию, соединив их мы получим «мягкий» проект, так же невозможно уйти без критериев оформления работы и защиты презентации. Каким инновационным бы не был проект читать 9 шрифт на 45 страниц никто не будет, слушать долгое неинтересное выступление тоже. Обязательные критерии учат обучающегося самодисциплине и работе с документами, правилам выступления. Такие критерии можно назвать hard, в то время как выбранная тема, разнообразие источников, личная заинтересованность это soft критерии.

Несмотря на гибкость неформального образования, отсутствие принудительного характера, в нём присутствует ориентация на образовательные запросы, что означает, результаты неформального образования в любом случае будет оцениваться, возможно не так строго и не по общепризнанным критериям. Неформальное образование – это помощь официальному образованию, формальное и неформальное образование может быть использовано вместе, для достижения наилучших результатов.

Метод проектов является инновационным методом, его можно рассматривать как с точки зрения формального образования: использовать только перечисленные темы; поставить жесткие критерии оценки проекта; определить сроки проверки и сдачи; роль педагога – проверяющий, навязывание своих тем и видения работы. С точки зрения неформального образования: темы на выбор, то что волнует обучающихся, соответствует их интересам; критерии оценивают достижение результата, а не актуальность выбранной темы; подводятся промежуточные итоги по готовности проекта, назначается окончательная дата защиты; роль педагога - наставник, помогает и направляет.

Таким образом, студенты выполняют проекты по своим увлечениям, потребностям, социальным проблемам, которые волнуют именно их, после защиты проходит небольшая дискуссия о том, что можно изменить/улучшить в проекте, критерии оценивания не являются слишком строгими, направленность на полученный опыт в ходе создания проекта.

Литература

- Ройтблат О.В. Развитие неформального образования в современном социокультурном пространстве России // ЧиО. – 2013. – №1 (34). – С. 25-28.

- Поволяева М.Н., Попова И.Н. Неформальное образование: развитие, вызовы и перспективы // Народное образование. – 2013. – №8. – С. 43-49.

- Гриценко Н.Е. Неформальное образование в современных условиях // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2017. – №3 (16). – С. 45-48.

Настольная игра «Путь к успеху» как интерактивный способ развития финансовой грамотности у лиц с ОВЗ

Симоненко Екатерина Сергеевна, тьютор

Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техникума

В статье приводится алгоритм созданной автором игры, направленной на развитие у лиц с ОВЗ финансовой грамотности.

Ключевые слова: настольные игры, финансовая грамотность, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Любой растущий человек обладает мощнейшим потенциалом развития, который может проявиться в любой сфере: интеллектуальной, физической, духовной. Понятно, что сам по себе потенциал может остаться нереализованным и, даже наоборот, не найдя выражения в социально приемлемых формах, «выплеснуться» в различных негативных проявлениях, к сожалению, в различной степени знакомых любому человеку: неадекватные агрессивные реакции, подростковый и молодёжный экстремизм, различные акты вандализма, пошлость и т.п. Изучением данной проблемы – проблемы полноценной реализации потенциальных возможностей растущего человека и, соответственно, подбора и выработки наиболее оптимальных средств, способствующих осуществлению этого процесса – занимается целый ряд наук: педагогика, психология, физиология, антропология, социология и др. Тем не менее, в современной практике организации развивающей деятельности детей и молодёжи проблема выбора, создания и обработки наиболее эффективных и педагогически целесообразных средств является одной из самых актуальных.

Подобная постановка вопроса делает закономерным вывод о необходимости выделения и, соответственно, разработки педагогических и организационных средств, позволяющих эффективно решать проблему создания благоприятных условий для реализации и развития потенциальных возможностей растущего человека. Как показывает анализ научно-методической литературы и личный практический опыт, наиболее оптимальным, по большому счету, универсальным средством решения задач, встающих перед педагогами в процессе их работы с детскими, юношескими и молодёжными коллективами, является игра.

Цель игры «Путь к успеху»: формировать навыки финансовой грамотности в искусственно созданных условиях патриотического воспитания.

Задачи игры «Путь к успеху»: дать основные понятия финансовой составляющей жизни страны; актуализировать определённые знания/факты о своей стране; поощрять межличностное взаимодействия студентов с ОВЗ и/или инвалидностью.

Механика игры.

Игра подразумевает ведущего, коим выступает педагог. Игровое поле представлено в виде карты нашей страны, где обозначены федеральные округа. Рамка этого поля и есть путь перемещения фигурок посредством бросания кубика.

Играть могут компании от 4 до 16 человек возрастом от 14 лет, сама игра может длиться от 60 минут до бесконечности.

Концепция игры заключается в развитии ФО, который выбрал участник. Выбор своего ФО можно определить путём жеребьёвки или просто можно договориться, после чего каждый игрок получает карточку с названием столицы своего ФО. Изначально каждому игроку выдаётся финансовый ресурс в размере 10.000 рублей, которые можно потратить на покупку других ресурсов (но только в свой ход). Игроки выставляют свои фишки на старт. Участники поочередно бросают кубик и двигают фишки согласно цифрам, выпавшим на кубике.

Для удобства у каждого игрока должен быть листок и ручка, что фиксировать изменения в своих баллах. Каждый игрок сам контролирует свои записи, ведущий лишь напоминает.

Также необходимы игровые кубики и фишки для обозначения передвижения по рамке поля игроком. К тому же на столе должны быть три колоды карточек (их должно быть много в каждой колоде, здесь вашу фантазию ничто не может ограничить.

|

|

|

Рис.1. Игровое поле, таблица результатов.

Движение осуществляется по часовой стрелке. Попадая на определенную клетку, участники выполняют условия этой клетки.

Шанс – участник вытягивает карточку шанс и получает положительный или отрицательный эффект в развитии своего региона (прибавка или убытие баллов). Например, в вашем регионе обнаружено месторождения алмазов (+ 50 баллов) или в вашем регионе был неурожайный год (- 50 баллов).

Ресурс – участник вытягивает карточку ресурс и получает ресурсы, которые игрок может потратить на развитие региона (постройка зданий).

Вопросы – участник вытягивает карточку вопрос и выполняет задание или отвечает на вопрос, прописанные на карточке. При правильном ответе на вопрос или при выполнении задания участник получает баллы. Это могут быть как вопросы об исторических фактах страны, так и задания (спеть русскую народную песню, кратко рассказать русскую народную сказку, какие-то физические упражнения).

Обмен – находясь на этой клетке, участники могут обмениваться ресурсами.

Пропуск хода – попадая на эту клетку, участники пропускают ход.

Забери ресурс – участник может потребовать любой ресурс у любого другого игрока. Можно потребовать ресурс только у одного участника и не больше чем в количестве одной единицы. Оппонент не может отказать.

Отдай ресурс – участник должен отдать ресурс, любому игроку. только одному участнику и не больше чем в количестве одной единицы.

Быстрый ход – позволяется повторно бросить кубик.

При каждом ходе игрок имеет право после выполнения условий клетки заняться развитием своего региона. Обмен между участниками может происходить на их собственных удовлетворяющих обе стороны условиях.

Варианты развития игры (участники выбирают самостоятельно):

собрать как можно больше зданий, баллов, ресурсов в своём ФО за 40-60 минут (в этом варианте игры используются те же самые постройки, что и во втором варианте, но в любом порядке);

собрать определённое количество зданий, кадров, ресурсов в своём ФО без ограничений по времени (кто первый соберёт – тот и победил).

В данном случае порядок игры такой:

постройка детского сада (цена сада = 2 дерева + 1 вода + 150 человек) – 30 баллов;

постройка школы (цена школы = 1 дерево + 1 железная руда + 200 человек) – 40 баллов;

постройка среднего и высшего профессионального учреждения (цена ВУЗа/СУЗа = 2 дерева + 1 вода + 1 железная руда + 500 человек) – 50 баллов;

постройка градообразующего предприятия (цена завода = 2 газа / 2 нефти + 150 человек + 10.000 рублей) – 100 баллов.

В момент постройки на карту своего ФО кладём/ставим значок постройки.

Рис. 2. Значки построек

Также у ведущего находиться БАНК. Ему можно продать какие-то свои ресурсы или купить по следующим тарифам: покупка/продажа газа или нефти – 5000 рублей; покупка/продажа железной руды или дерева – 3000 рублей; покупка/продажа воды – 4000 рублей.

Все карточки и карта изготовлена автором и на каждую игру я частично заменяю карточки-вопросы. Также мы с ребятами в некоторых случаях позволяем точечно менять правила, делаем перерывы на чай, на разговоры (как правило, на тему налоговой составляющей нашей экономики, рынка трудоустройства, а также актуализируем знания о финансах в целом). В будущем планирую продолжение игры «Путь к Успеху 2.0!», предполагающая внедрение функций «Кредит» и «Международная торговля». Такая игра способна увлечь не только студентов, но и их родителей, что не может не радовать.

Литература:

- Кудашов, Г.Н. Игровое конструирование в пространстве и времени лагерной смены / Г.Н. Кудашов. – Текст: электронный // [сайт]. – URL: https://summercamps.ru/wp-content/uploads/documents/navigator-2020/kudashov-gn-igrovoe-konstruirovanie.pdf

Внеаудиторная работа по иностранному языку в формировании общих компетенций студентов среднего профессионального образования

Соболь Лариса Павловна, преподаватель иностранного языка

Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания

Статья посвящена вопросам формирования общих компетенций выпускника среднего профессионального образования посредством внеаудиторной работы. Представлен опыт организации некоторых форм внеаудиторной работы по учебной дисциплине «Иностранный язык» в контексте формирования общих компетенций.

Ключевые слова: внеаудиторная работа, общие компетенции, иностранный язык

Успешность будущего специалиста среднего профессионального образования на рынке труда не в последнюю очередь зависит от того, ориентирован ли он на постоянное личностное и профессиональное развитие, принимает ли и демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в какой степени он подготовлен к взаимодействию с коллегами в профессиональном сообществе, насколько богат его внутренний мир. Все эти вопросы актуализируют проблему формирования общих компетенций студентов всеми средствами образовательного процесса, в том числе и во внеаудиторное время.

Цель статьи – представить опыт внеаудиторной работы по иностранному языку как потенциал в формировании общих компетенций студентов среднего профессионального образования. Методы исследования: анализ, обобщение.

Наряду с профессиональными компетенциями общие компетенции есть результат подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования.

Общие компетенции представляют собой «универсальные способы деятельности, единые для большинства профессий и специальностей, и направлены на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда» [4].

На сегодняшний день федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования содержат унифицированный перечень общих компетенций по всем специальностям/профессиям. Данный факт положительно отразится на реализации образовательных программ среднего профессионального образования в части достижения результатов обучения. Становятся единообразными требования к овладению выпускниками общими компетенциями, что, в свою очередь, конкретизирует модель выпускника среднего профессионального образования. Общие компетенции формируются посредством аудиторной работы на учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах и иных видах учебной деятельности, таких как курсовое проектирование, практика, а также в процессе внеаудиторной работы.

Внеаудиторная работа – это специально организуемая преподавателем деятельность вне аудиторных занятий, направленная, прежде всего, на повышение общекультурного уровня студентов, воспитание целеустремленного и ответственного гражданина, владеющего функциональной грамотностью, способного к продуктивному взаимодействию в коллективе, ведущего здоровый образ жизни и пр., следовательно, на формирование общих компетенций.

Н.И. Холод и О.С. Егорова определяют внеаудиторную работу студентов как педагогически целесообразную организацию их свободного времени, которая обеспечивает не только приобретение ими специальных знаний, навыков и умений, но и способствует развитию личностных качеств, реализации их склонностей и способностей [5].

Внеаудиторная работа может быть самостоятельной или выполняться под руководством преподавателя, носить исследовательский или творческий характер, быть непосредственным продолжением аудиторного занятия или осуществляться по отдельному плану.

Согласно В.И. Загвяздинскому, внеаудиторная работа может быть представлена: конспектированием и работой с книгой, документами и первоисточниками; доработкой и оформлением записей по лекционному материалу; проработкой материала по учебнику, учебному пособию и другим источникам информации; выполнением рефератов; подготовкой к семинарам, конференциям, «круглым столам»; участием в проведении исследований и обработке их данных; анализом проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; подготовкой к деловым играм и др.

По формам внеаудиторной работы различают постоянно действующие и эпизодические. К постоянно действующим формам относится работа кружков, студенческих научных обществ, студенческих клубов, студенческих средств массовой информации и пр. Наряду с постоянно действующими формами внеаудиторной работы В.А. Сластенин приводит такие эпизодические мероприятия, как олимпиады, викторины, конкурсы, смотры, соревнования, выставки и пр. [4].

Наличие разнообразных форм внеаудиторной работы позволяет удовлетворить потребности и интересы всех ее участников. Доклад на научно-практической конференции, сочинение для конкурса, заметка в студенческую газету – содержательный, более академический, структурированный и сдержанный формат. Для энергичных студентов, привыкших быть в центре внимания, не менее содержательные креативные формы – творческий отчет, флешмоб, акция, самопрезентация, спи-сессия и многое другое.

Остановимся на некоторых формах внеаудиторной работы по иностранному языку подробнее.

Одной из традиций внеаудиторной работы в профессиональных образовательных организациях является проведение Недель общеобразовательных учебных дисциплин, в том числе и Недели иностранного языка. Подготовка к проведению такого масштабного события начинается заранее и происходит как в самостоятельном режиме, так и на консультациях преподавателя. Итогом подготовки становится погружение всего колледжа в атмосферу творчества, иноязычного общения, страноведческих реалий стран изучаемого языка на несколько дней.

Внеаудиторная работа в рамках подготовки Недели иностранного языка развивает познавательные способности и активность студентов в изучении предмета, поскольку выходит далеко за рамки программного содержания. Студент, в системе погружаемый во внеаудиторные мероприятия, начинает проявлять интерес к познанию нового, расширяет горизонты личностного и профессионального развития через креативность мышления.

Ярким примером этому стала акция-конкурс «Лучший знаток пословиц и поговорок». Мероприятие проводилось с целью развития коммуникативной компетенции, обогащения словарного запаса его участников. Изучение пословиц и поговорок обладает ценным лингвистическим материалом поскольку в них используется множество выразительных средств речи. К примеру, сравнения и метафоры делают речь образнее и помогают расположить собеседников к общению. Как правило, английские пословицы и поговорки имеют аналоги в русском языке или похожие по смыслу высказывания, поэтому учат народной мудрости, понятной и принимаемой всеми людьми в мире.

Инициативная группа ребят изучила несколько десятков английских пословиц, нашла к ним эквиваленты на русском языке. Далее ребята подготовили карточки для лототрона и самостоятельно провели данную акцию во время перемен. Участники доставали карточку из лототрона, зачитывали пословицы на английском языке, старались найти эквивалент на русском языке или дать приближенный вариант перевода. Это оказалось увлекательным занятием. Все больше студентов подключались к акции, порой удивляясь, насколько богат русский язык пословицами и поговорками. Данная акция способствовала формированию у ее организаторов и участников ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности, ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде, ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.

Конкурс чтецов стихотворных произведений продолжил Неделю иностранного языка. Ребята соревновались в лучшем прочтении наизусть стихотворений английских авторов, таких как У. Шекспир, Р. Киплинг, Д. Байрон, P. Бернс и других, а также переводов на английский язык стихотворений русских авторов. Варианты переводов стихотворений К. Симонова А. Ахматовой, С. Есенина на русский язык, найденные студентами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отличались друг от друга. Ребята изучили данные переводы с точки зрения лексического наполнения и выбрали те варианты переводов, которые, по мнению чтецов, наиболее точно и проникновенно передавали смысл стихотворений-оригиналов. Особо следует отметить чтение стихотворений о подвиге нашей страны в годы Великой отечественной войны, которые способствовали формированию ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

Участие в конкурсе мультимедийных презентаций, посвященном Году семьи в Российской Федерации и Году молодежи в Хабаровском крае, способствовало формированию у студентов социальной ответственности, патриотизма, уважения к семейным ценностям и традициям. В зависимости от номинации студенты выбирали тему презентации. Описывали семейные династии, рассказывали о современных молодежных объединениях в России, о роли молодежи в Великой отечественной войне. Самостоятельно занимались поисковой работой и оформляли слайды. Далее совместно с преподавателем оптимизировался презентационный материал и выстраивался план защиты. Подготовка и защита презентаций способствовали совершенствованию навыков иноязычной коммуникации, созданию условий для развития творческого подхода в решении поставленной задачи и самореализации студентов, а также формировали ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности, ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

Внеаудиторная работа как логическое продолжение аудиторных занятий представлена самостоятельной проектной работой. В результате коллективной творческой деятельности студентами были разработаны обучающие игры профессиональной направленности, в содержание которых положена профессиональная терминология специальности. Ребята принесли свои игры на учебное занятие и провели их с одногруппниками. Все получили удовольствие от игровой деятельности, а главное – еще раз закрепили учебный материал, попрактиковали навыки говорения на иностранном языке. Например, адаптация игры «Монополия». Обучающая цель игры заключается в тренировке навыков говорения через комментирование, расшифровку, толкование терминов определенной профессиональной темы. В данном случае содержание образования интегрировано с профессиональным модулем и помимо формирования ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам и ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках, способствовала формированию отдельных профессиональных компетенций.

Следует отметить, что внеаудиторная работа по иностранному языку реализуется через комплекс педагогических условий, в который входит планирование событий и отбор содержания с учетом интересов и потенциальных возможностей студентов (в тоже время не стоит забывать про принцип зоны ближайшего развития), выстраивание межпредметных связей и интеграция с профессиональной направленностью обучения, наличие пространства для коммуникации всех участников данной деятельности.

Опыт практической работы позволяет сделать вывод о том, что через внеаудиторную работу по иностранному языку реализуется одна из основных потребностей человека – потребность в общении. Общение, в том числе и неформальное за рамками аудиторных занятий, сближает участников образовательных отношений в процессе сотрудничества, положительно влияет на внутреннее эмоциональное состояние педагога и его воспитанников, дает чувство сопричастности к общему делу. Самореализация во внеаудиторных событиях и удовлетворение от результатов укрепляет веру студента в свой успех, повышает его самооценку, следовательно, и повышает мотивацию к обучению.

Таким образом, внеаудиторная работа по иностранному языку обладает широкими возможностями в развитии значимых качеств студентов, способствует их личностному развитию, накоплению знаний и умений, социального опыта, формированию общих компетенций, требуемых для успешного профессионального становления специалиста.

Литература

- Подымова Л.С. Педагогика: учебник и практикум для вузов / Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. – Москва: Издательство Юрай, 2014. – 227 с.

- Холод Н.И. Егорова О.С. Формы и методические принципы организации внеаудиторной деятельности студентов по иностранному языку // Ярославский педагогический вестник. 2014. № 4.

- Чернова Н.А. Формирование мотивации студентов колледжа к изучению иностранного языка средствами внеаудиторной деятельности / Н.А. Чернова, Т.В. Калинина. // Приволжский научный вестник. – 2014. – № 12-4. – С. 55-59.