В статье изложена информация, раскрывающая суть отношений семьи к ребёнку с ОВЗ в зависимости от его возраста. Под ОВЗ подразумеваются ограниченные возможности здоровья и особые образовательные потребности детей без сочетанных и тяжёлых множественных нарушений. Необходимость исследования и обобщения информации по этой тематике обусловлена тем, что отношение к ребёнку напрямую влияет на микроклимат в семье. Формирование адекватного ожидания от ребёнка с ОВЗ является важным фактором не только климата семьи, но и психологического благополучия самого родителя.

Цель: обобщить и систематизировать имеющуюся информацию по теме, а также провести практическое исследование особенностей отношения родителя к ребёнку с ОВЗ в зависимости от степени нарушения. База исследования: ГУ ТО «Тульский областной центр реабилитации инвалидов № 1», г. Тула. В практическом исследовании приняло участие 40 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Методы: работа носит проблемно-теоретический и практический характер: анализ, систематизация и обобщение данных, а также психодиагностика отношения родителя к ребёнку с ОВЗ.

Ключевые слова : семья с ребёнком ОВЗ, микроклимат семьи с ребёнком с ОВЗ, детско-родительские отношения.

Микроклимат семьи — это сложный конструкт, который зависит не только от стиля межличностного общения членов семьи, но и от личностных и психологических особенностей членов семьи. Так, логично утверждать, что в семьях, где члены семьи имеют черты личности по типу: конфликтность, агрессивность, низкий уровень эмпатии, будет дисгармоничный микроклимат. Личностные особенности представляются важной частью межличностных отношений, но нельзя преуменьшать факта психологического: общий уровень отношений в семье, уровень семейной тревожности, семейные установки, семейные ценности.

В совокупности эти факторы могут как благотворно, так и деструктивно сказать на микроклимате в семье. Более того, представляется интересным изучить аспект отношения родителей к ребёнку не только в зависимости от их личностных качеств, но и от возраста ребёнка.

Представления о дальнейшем жизненном пути, а также ожидания от ребёнка напрямую влияют на активность ребёнка. Так, при положительном реабилитационном прогнозе родители, как правило, тратят много времени на коррекционно-развивающие занятия, особенно в детском возрасте. При отсутствии должного информирования, родитель может не до конца, не в полной мере или вовсе неправильно воспринимать предполагаемый коррекционно-развивающий маршрут ребёнка. Более того, специалисты, работающие с семьёй, могут давать не правдоподобную картину нарушения ребёнка, тем самым снижая тревожность родителей перед неопределённым будущем, но, при этом, они формируют искажённое представление родителей о способностях и возможностях ребёнка.

При этом, важно сказать о том, что принятие ребёнка с ОВЗ — это принятие его особых образовательных потребностей, психофизиологических особенностей; ожидания принимающего родителя должны быть построены на актуальных возможностях ребёнка, а не на амбициях родителя.

Так, данное исследование направлено на описание аспекта изменения отношения родителя к ребёнку до предподросткового возраста (10–11 лет) и после. При этом, в исследовании принимали участие как родители детей с ОВЗ без сочетанных дефектов, так и родители детей с ТМНР.

Следует начать с теоретического обзора уже имеющихся исследований, которые помогут сформировать объективное представление об отношениях в семье, воспитывающей ребёнка с ОВЗ.

Эмпирическое исследования Худотепловой Е. Н. особенностей принятия родителей ребёнка с ОВЗ продемонстрировало следующее: практически все родители при первичной постановке диагноза почувствовали беспомощность, безвыходность сложившейся ситуации. Анализ ответов, связанных с будущим как самого ребёнка, так и родителя также отмечались как негативные: родители высказывали идеи о том, что «как прежде уже не будет», и что их жизнь теперь всегда будет подчинена нуждам особого ребёнка. Таким образом, первичное принятие ребёнка с ОВЗ проходит крайне затруднительно и сопряжено с сильными негативными чувствами и установками [6].

Так, в практическом исследовании Поздняковой И. О. было изучено отношение родителей дошкольников с ОВЗ к их особенностям, а также изучено представление об их будущем. Так, большая часть родителей признаёт, что у их детей есть некоторые отклонения в развитии, которые влияют на образ и уровень жизни, при этом, меньше половины родителей отрицало этот факт. В зависимости от нарушения, мнения родителей разделились, относительно дальнейших проблем на жизненном пути детей. Родители детей с тяжелыми нарушениями речи, в большинстве своём, считало, что их дети не будут сталкиваться с какими-либо проблемами в обществе в будущем, при этом, основная часть родителей детей с задержкой психического развития наоборот, отмечала, что их дети наверняка будут встречаться с трудностями и препятствиями в школьной жизни [3].

В практических исследованиях Кофановой Е. П. была показана взаимосвязь высокого уровня эмпатии и высокого уровня избегания неудач. Эти данные были сопоставлены с результатами родителей нормотипичных детей: у них наблюдалась обратная корреляция, соответственно высокий уровень достижения успехов коррелирует с низким уровнем эмпатии [2].

Можно уточнить и личностные особенности, которые присущи родителям с детьми с ОВЗ. Так, экспериментально были изучены качества личности родителей детей с ДЦП. В работе Зиновой И. М. были продемонстрированы следующие особенности отношений данного контингента родителей со своими детьми: стремление постоянно заниматься развитием ребёнка, склонность к авторитарности, стремление не проявлять негативных эмоций по отношению к ребёнку, стремление к подавлению детской сексуальности, высокое стремление к ускорению развития ребёнка.

Отмечаются также психологические и личностные особенности, присущие самим родителям: слабый самоконтроль, конфликтность, избегание близости, экстернальный локус контроля, узкие интересы и направленность личности [1].

Зачастую, семья ребёнка с ОВЗ тяготеет к стилю гиперопеки. Родители стремятся не только контролировать жизнь ребёнка, но и уберегать его от любых «опасностей» внешнего мира [4].

Гиперопека не всегда подразумевает собой принятие: иногда гиперопека сочетается с идеями о гениальности ребёнка, а любая попытка вмешательства со стороны педагога расценивается как агрессия и нападение.

Продвикова А. Г. и Дегтянникова Д. А. в своём экспериментальном исследовании выдвинули несколько гипотез, относительно психологического благополучия родителей с детьми с ОВЗ: предпочитаемые копинг-стратегии родителей с низким уровнем благополучия — дистанцирование, избегание, конфронтация, переоценка; при высоком уровне благополучия — самоконтроль и планирование. В последствии, эти гипотезы подтвердились. Также авторами была выявлена некоторая закономерность, что, чем выше уровень фрустрации, изоляции, замкнутости, тем сложнее им взаимодействовать и отстаивать своё мнение: они более склонны к отрицанию, избеганию и эскапизму (побегу в мир фантазий) [5].

Материалы и методы

Проанализировав некоторые практические исследования, была поставлена следующая гипотеза: отношение родителя к ребёнку с ОВЗ изменяется с возрастом ребёнка, при этом, есть знаковые различия в отношении родителя с ребёнком с ОВЗ без сочетанных дефектов и родителями с ребёнком с ТМНР.

Цель исследования: выявить и описать взаимосвязь отношения к ребёнку в зависимости от тяжести нарушения и его возраста.

Практическая часть исследования проходила в период с 20.01.2025 по 17.02.2025 на базе ГУ ТУ «ТОЦРИ» (Тульский областной реабилитационный центр инвалидов).

Для проведения исследования были приглашены 40 родители детей, посещающих центр. Родители были разделены на две группы: родители детей с ОВЗ без сочетанных нарушений, родители детей с ТМНР. Всего приняло участие 30 человек.

Для исследования были использованы следующие методики :

- Методика «Мера заботы» (И. М. Марковская);

- Тест-опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин).

Данные методики были выбраны за счёт их простоты и компактности, так как не всегда родитель ребёнка с ОВЗ располагает достаточным количеством времени и желания для участия в психологических опросах

Результаты эмпирической части исследования

Перед тем, как приступить к обработке и анализу данных, следует дать общую характеристику выборке.

Таблица 1

Общее описание респондентов и их семей, принявших участие в исследовании

|

Номер респондента |

Пол ребёнка |

Возраст ребёнка |

Степень нарушения (ОВЗ/ТМНР) |

|

1 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

|

2 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

|

3 |

М |

13 лет |

ТМНР |

|

4 |

М |

8 дет |

ТМНР |

|

5 |

Ж |

7 лет |

ТМНР |

|

6 |

М |

14 лет |

ТМНР |

|

7 |

М |

11 дет |

ТМНР |

|

8 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

|

9 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

|

10 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

|

11 |

М |

13 лет |

ТМНР |

|

12 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

|

13 |

М |

7 лет |

ТМНР |

|

14 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

|

15 |

М |

12 лет |

ТМНР |

|

16 |

Ж |

6 лет |

ТМНР |

|

17 |

М |

7 лет |

ТМНР |

|

18 |

М |

7 лет |

ТМНР |

|

19 |

Ж |

12 лет |

ТМНР |

|

20 |

Ж |

15 лет |

ТМНР |

|

21 |

Ж |

5 лет |

ОВЗ |

|

22 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

|

23 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

|

24 |

М |

9 лет |

ОВЗ |

|

25 |

Ж |

13 лет |

ОВЗ |

|

26 |

М |

7 лет |

ОВЗ |

|

27 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

|

28 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

|

29 |

Ж |

8 лет |

ОВЗ |

|

30 |

М |

7 лет |

ОВЗ |

|

31 |

М |

12 лет |

ОВЗ |

|

32 |

Ж |

7 лет |

ОВЗ |

|

33 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

|

34 |

Ж |

6 лет |

ОВЗ |

|

35 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

|

36 |

М |

9 лет |

ОВЗ |

|

37 |

Ж |

9 дет |

ОВЗ |

|

38 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

|

39 |

М |

5 лет |

ОВЗ |

|

40 |

Ж |

11 лет |

ОВЗ |

Как можно увидеть, в исследовании приняло участие 8 родителей, воспитывающих детей с ТМНР в возрасте от 5 до 14 лет; 7 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 15 лет.

Таким образом, в рамках исследования мы можем сравнивать в рамках следующих критериев: возраст, пол, степень нарушения.

Первым этапом исследования было проведение методики «Мера заботы» (И. М. Марковская).

Приведём расшифровку полученных баллов и уровней: до 25 баллов — гипоопека, 25–40 баллов — оптимальное количество внимания, 40 баллов и больше- гиперопека.

Таблица 2

Результаты, полученные в ходе использования методики «Мера заботы» (И. М. Марковская)

|

Номер респондента |

Пол ребёнка |

Возраст ребёнка |

Степень нарушения (ОВЗ/ТМНР) |

Количество баллов/соответствие уровню |

|

1 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

37/норма |

|

2 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

25/норма |

|

3 |

М |

13 лет |

ТМНР |

31/норма |

|

4 |

М |

8 дет |

ТМНР |

37/норма |

|

5 |

Ж |

7 лет |

ТМНР |

31/норма |

|

6 |

М |

14 лет |

ТМНР |

28/норма |

|

7 |

М |

11 дет |

ТМНР |

42/гиперопека |

|

8 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

29/норма |

|

9 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

43/гиперопека |

|

10 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

33/норма |

|

11 |

М |

13 лет |

ТМНР |

37/норма |

|

12 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

31/норма |

|

13 |

М |

7 лет |

ТМНР |

46/гиперопека |

|

14 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

26/норма |

|

15 |

М |

12 лет |

ТМНР |

22/норма |

|

16 |

Ж |

6 лет |

ТМНР |

54/гиперопека |

|

17 |

М |

7 лет |

ТМНР |

35/норма |

|

18 |

М |

7 лет |

ТМНР |

38/норма |

|

19 |

Ж |

12 лет |

ТМНР |

33/норма |

|

20 |

Ж |

15 лет |

ТМНР |

21/гипоопека |

|

21 |

Ж |

5 лет |

ОВЗ |

25/норма |

|

22 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

27/норма |

|

23 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

53/гиперопека |

|

24 |

М |

9 лет |

ОВЗ |

35/норма |

|

25 |

Ж |

13 лет |

ОВЗ |

38/норма |

|

26 |

М |

7 лет |

ОВЗ |

39/норма |

|

27 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

34/норма |

|

28 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

44/гиперопека |

|

29 |

Ж |

8 лет |

ОВЗ |

27/норма |

|

30 |

М |

7 лет |

ОВЗ |

42/гиперопека |

|

31 |

М |

12 лет |

ОВЗ |

35/норма |

|

32 |

Ж |

7 лет |

ОВЗ |

44/гиперопека |

|

33 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

26/норма |

|

34 |

Ж |

6 лет |

ОВЗ |

27/норма |

|

35 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

25/норма |

|

36 |

М |

9 лет |

ОВЗ |

35/норма |

|

37 |

Ж |

9 дет |

ОВЗ |

36/норма |

|

38 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

38/норма |

|

39 |

М |

5 лет |

ОВЗ |

40/гиперопека |

|

40 |

Ж |

11 лет |

ОВЗ |

33/норма |

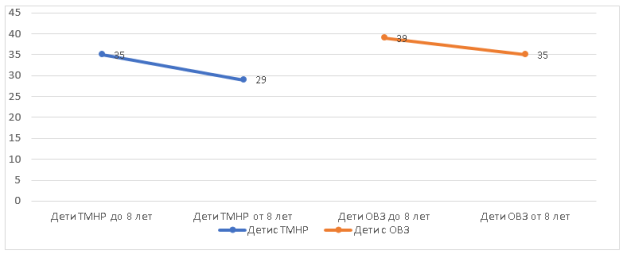

Рис. 1 Распределение среднего балла отношения по методике «Мера заботы» в зависимости от возраста и степени нарушений у детей с ОВЗ и ТМНР

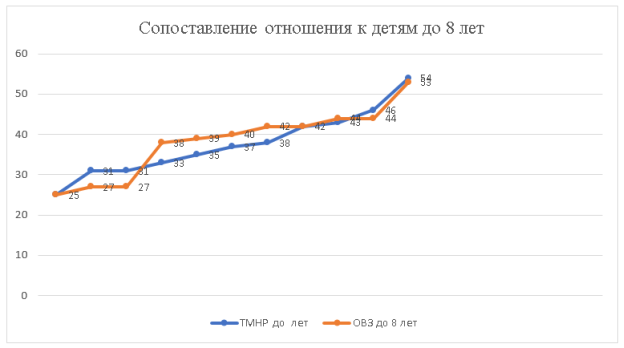

Рис. 2. Наглядное представление уровня отношения к детям до 8 лет с ОВЗ и с ТМНР по методике «Мера заботы»

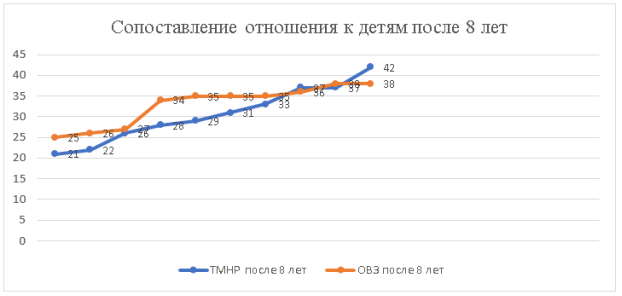

Рис. 3. Наглядное представление уровня опекающего отношения к детям от 8 лет с ОВЗ и с ТМНР по методике «Мера заботы»

Таблица 3

Результаты, полученные в ходе использования теста-опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин)

|

Номер |

Пол |

Возраст ребёнка |

Степень нарушения (ОВЗ/ТМНР) |

Принятие |

Кооперация |

Симбиоз |

Авторитар |

Неудачни |

|

1 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

68,25 % |

48,82 % |

57,96 % |

53,87 % |

45,57 % |

|

2 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

77,21 % |

31,10 % |

57,96 % |

69,30 % |

45,57 % |

|

3 |

М |

13 лет |

ТМНР |

95,50 % |

12,20 % |

57,96 % |

53,87 % |

100 % |

|

4 |

М |

8 дет |

ТМНР |

53,79 % |

31,19 % |

92,93 % |

13,86 % |

100 % |

|

5 |

Ж |

7 лет |

ТМНР |

84 % |

19,22 % |

57,96 % |

13,86 % |

45,57 % |

|

6 |

М |

14 лет |

ТМНР |

84 % |

48,82 % |

74,97 % |

32,13 % |

45,57 % |

|

7 |

М |

11 дет |

ТМНР |

93 % |

48,80 % |

57 % |

69,30 % |

84,19 % |

|

8 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

53,79 % |

12,20 % |

57,96 % |

13,86 % |

100 % |

|

9 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

68,25 % |

31,10 % |

57,96 % |

69,30 % |

84 % |

|

10 |

Ж |

5 лет |

ТМНР |

68,25 % |

19,22 % |

57,96 % |

69,30 % |

45,57 % |

|

11 |

М |

13 лет |

ТМНР |

53,79 % |

12,20 % |

57,96 % |

69,30 % |

100 % |

|

12 |

Ж |

7 дет |

ТМНР |

84,17 % |

31,10 % |

92,93 % |

69,30 % |

84,19 % |

|

13 |

М |

7 лет |

ТМНР |

84,17 % |

12,20 % |

92,93 % |

53,87 % |

100 % |

|

14 |

Ж |

14 лет |

ТМНР |

53,79 % |

31,19 % |

69 % |

13,86 % |

100 % |

|

15 |

М |

12 лет |

ТМНР |

77,21 % |

31,19 % |

69 % |

13,86 % |

93,04 % |

|

16 |

М |

10 дет |

ОВЗ |

84,17 % |

19,22 % |

74,97 % |

32,11 % |

84,19 % |

|

17 |

Ж |

10 лет |

ОВЗ |

77,21 % |

31,19 % |

74,97 % |

69,30 % |

45,57 % |

|

18 |

М |

15 дет |

ОВЗ |

77,21 % |

31,19 % |

86,63 % |

100 % |

96,83 % |

|

19 |

Ж |

7 лет |

ОВЗ |

88,60 % |

48,82 % |

74,97 % |

69,30 % |

84,19 % |

|

20 |

Ж |

5 лет |

ОВЗ |

94 % |

48,82 % |

86 % |

100 % |

99 % |

|

21 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

88,60 % |

48,82 % |

86,63 % |

32,13 % |

96,83 % |

|

22 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

31 % |

12,20 % |

57,96 % |

32,13 % |

45,57 % |

|

23 |

М |

9 лет |

ОВЗ |

77,21 % |

48,82 % |

57,96 % |

69,30 % |

45,57 % |

|

24 |

Ж |

13 лет |

ОВЗ |

31 % |

48,82 % |

57,96 % |

69,30 % |

45,57 % |

|

25 |

М |

7 лет |

ОВЗ |

68,35 % |

19,22 % |

57,96 % |

32,13 % |

84,19 % |

|

26 |

М |

8 лет |

ОВЗ |

53,79 % |

19,22 % |

57 % |

13 % |

84,19 % |

|

27 |

М |

6 лет |

ОВЗ |

88,60 % |

19,22 % |

86,63 % |

32,13 % |

84,19 % |

|

28 |

Ж |

8 лет |

ОВЗ |

77,21 % |

48,82 % |

57,96 % |

13 % |

84,19 % |

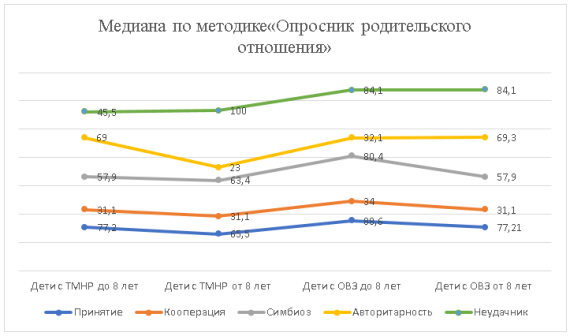

Рис. 4. Наглядное представление распределение по медиане данных, полученных в ходе использования «Опросника родительского отношения» в зависимости от возраста и степени нарушения

Обсуждение результатов

Как можно увидеть из рисунка 1, существует не только различие, но и закономерность в детско-родительских отношениях в зависимости от степени нарушения у ребёнка.

Так, в семье с ребёнком с ТМНР уровень опеки и внимания в среднем находится на уровне 35 до 8 лет, что соответствует нормальному уровню (распределение нормального уровня от 25 до 40), при этом уровень приближается к гиперопеке. После 8 лет уровень опеки и внимания снижается до 25 (на -10 баллов), и стремится к гипоопеке (25 баллов и ниже).

При этом, в семье с ребёнком ОВЗ без сочетанных нарушений картина отличается: если до 8 лет уровень опеки и внимания находится на отметке 38, то после 8-ми лет уровень снижается незначительно (до 36). Обе отметки приближаются к гиперопеке и различие между ними в возрастном диапазоне незначительны.

Составим график для наглядного распределения баллов и уровней у семей с детьми ТМНР и у семей с детьми с ОВЗ в зависимости от возраста и рассмотрим его результаты.

Как мы видим из рисунка 2, различие к детям до 8 лет не является знаковым: хотя можно увидеть пики у родителей с детьми с ОВЗ (53), результаты у детей до 8 лет вполне сопоставимы. Таким образом, вне зависимости от тяжести нарушений, в среднем родители уделяют детям нормальное количество внимания, которое, в некоторых пиковых моментах, стремится к гиперопеке.

Следовательно, необходимо более глубоко проанализировать то, как меняется отношение родителей к детям в зависимости от их возраста и степени нарушения. Построим график, который будет отображать этот показатель у детей после 8 лет.

Из рисунка 2, 3 можно увидеть, что есть различие между отношениями родителей с детей ОВЗ и родителей с детьми с ТМНР. Так, в семье с детьми с ОВЗ отмечается больше пиковых значений гиперопеки (54 до 8 лет; 42 после 8 лет). При этом, необходимо отметить, что показатель гиперопеки у родителей с детьми с ТМНР ниже после 8 лет в сравнении с детьми до 8 лет, и с детьми с ОВЗ.

Рассмотрим рисунок 4, в рамках которого особенно интересным предполагается сравнение у семей с детьми с ТМНР по критериям «авторитарность» и «симбиоз».

У семей с детьми с ТМНР до 8 лет наблюдаются довольно высокие показатели авторитарности и симбиоза: 69 и 57,9, при этом, после 8 лет эти показатели изменяются: симбиоз вырастает до 63,4, при этом, авторитарность падает с 69 до 23. Это говорит о том, что требования к ребёнку постепенно снижаются с переходом в предподростковый возраст, а также о том, что родители постепенно продолжают сливаться с ребёнком, что может образовывать гиперопекающую модель поведения.

При этом, у данной категории по показателю «неудачник» количественный результат возрастает с 45,5 до 100. Это также свидетельствует о появлении более снисходительного отношения, отказа от требования, и некоторой психологической отрешенности в отношении ребёнка. При этом, родители могут отмечать у себя чувства «безысходности» и «безвыходности», так как реабилитационные и коррекционные процедуры не приносят значимых результатов.

Иная картина наблюдается в семье с ребёнком с ОВЗ, где показатель симбиоза, также, уменьшается с возрастом ребёнка: с 80,4 до 57,9. В предподростковом возрасте ребёнок становится более самостоятельным, некоторые психоэмоциональные аспекты поведения сглаживаются, и, родители могут всё больше «отпускать» от себя ребёнка.

Отличаются также и показатели авторитарности: они возрастают с 32,4 до 69,3 что говорит о новых требованиях, которые начинают применяться к ребёнку с его взрослением. Так, у семьи с ребёнком с ОВЗ появляется психологическая потребность в контроле и направлении, что сочетается с идеей психологического и эмоционального взросления ребёнка. Наиболее выражено это у семей с детьми с ОВЗ, которые к предподростковому возрасту приближаются к нормотипичным сверстникам.

Заключение

Следует отметить, что трансформация детско-родительских отношений у в семье, воспитывающей ребенка с нейроотличиями — важная и малоизученная тема. Так, на примере нашего эмпирического исследования были показаны некоторые аспекты различий в отношения к ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, и к ребёнку с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Обобщая, можно выделить следующую тенденцию: в семье с ребёнком с ОВЗ к младшему школьному возрасту отношение изменяется в сторону авторитарности и снижения симбиотических связей, в то время как в семье с ребёнком с ТМНР наблюдается уменьшение авторитарного воздействия и увеличение симбиотических связей.

Эти данные могут быть полезным дополнением при построении работы с родителями данного контингента детей, так как позволяют учитывать сферу отношения и мотивации родителей к коррекционно-развивающей работе.

Литература:

- Зинова И. М. Психологические особенности родителей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом // Science Time. 2015. № 10 (22).

- Кофанова, Е. П. Особенности отношения родителей детей с ОВЗ и родителей здоровых детей к интеграции в условиях инклюзивного образования / Е. П. Кофанова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 1 (396). — С. 52–55.

- Позднякова И. О., Блинова Е. А. Представления родителей, воспитывающих дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, об их последующем школьном обучении // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 3 (107).

- Рыбакова, В. С. Социально-психологические характеристики семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья / В. С. Рыбакова. — Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы XLIX Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2022 г.). — Казань: Молодой ученый, 2022. — С. 45–51.

- Продовикова А. Г., Дегтянникова Д. А. Психологическое благополучие и совладающее поведение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ // СГН. 2021. № 1 (5).

- Худотеплова Е. Н. Особенности принятия родителями ребёнка с ОВЗ // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75–1.