Данная статья посвящена выявлению основных характеристик, сущностных черт образа женщины в русской литературе с помощью метода графосемантического моделирования, которое проводилось по нескольким этапам: сбор материала исследования, компонентный анализ, объединение компонентов в поля, полевый анализ, определение силы связей между полями, построение модели и её интерпретация.

«Метод графосемантического моделирования позволяет представить набор данных (выборку, целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет иерархическую и топографическую определенность по отношению к другим компонентам и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет интерпретировать каждый компонент системы» [1, с. 40].

Материалом исследования послужил рассказ А. Куприна «Просительница».

По результатам анализа рассказа А. Куприна «Просительница» также выявлены основные характеристики образа женщины и построена графосемантическая модель женского образа — героини рассказа.

Из рассказа отобрано 22 контекста, из которых, в свою очередь, выделен 50 семантических элементов, которые затем сгруппированы в 11 полей на основе смысловой общности. Данные об их удельном весе представлены в таблице 1.

Таблица 1

Удельный вес семантических полей врассказе А. Куприна «Просительница»

|

Название семантического поля |

Удельный вес поля (%) |

|

1 Внешнее отражение эмоций |

22 |

|

2 Внутреннее эмоциональное состояние |

20 |

|

3 Характеристика действия |

16 |

|

4 Возрастная характеристика |

8 |

|

5 Черты характера |

8 |

|

6 Взаимоотношения с окружающими |

6 |

|

7 Детали портрета |

6 |

|

8 Оценка внешности |

6 |

|

9 Род занятий |

4 |

|

10 Уровень образованности |

2 |

|

11 Социальный статус |

2 |

Из таблицы следует, что образ главной героини рассказа «Просительница» молодой девушки Лели, пришедшей в дом к влиятельному чиновнику просить места гувернантки, раскрывается в основном с помощью семантических элементов трех полей. Это поля «внешнее отражение эмоций» (лицо ее покрылось ярким румянцем; голос ее оборвался; губы задрожали; слезы стояли в ее глазах; в глазах заблистали слезы гнева и обиды; её убитое лицо), «внутреннее эмоциональное состояние» (она казалась сильно смущенной; стыдливо отводила глаза от соблазнительной картины; глаза, полные мольбы и надежды; шла взволнованная и глубоко оскорбленная), «характеристика действия» (робко вошла; робко оглядывала роскошный кабинет; глядела широко раскрыв глаза; вскочила, как ужаленная; шла, не замечая ни улиц, ни прохожих; Леля горько заплакала и т. д.).

Очевидно, что посредством семантических элементов этих полей в образе Лели подчеркивается робость, стыд, смущение, которое испытывает девушка, вынужденная унижаться перед бездушным и циничным чиновником.

Значимым оказывается поле «возрастная характеристика» (молодой девушки; юная просительница; она была еще молода; была ещё очень неопытна), таким образом, автор подчеркивает молодость и неопытность героини, чем вызывает у читателя жалость и сочувствие к девушке, усиливая ощущение несправедливости происходящего.

Поле «черты характера» (с какою самоуверенностью вступила она в жизнь; как мечтала помогать матери; полную готовность трудиться до упаду; ей пришлось пережить много горьких разочарований) раскрывает образ героини с положительной стороны, очевидно, что автор симпатизирует юной просительнице. Поля «взаимоотношения сокружающими» (вы оскорбили меня; Леля привыкла уже получать отказ; её ни разу не оскорбляли), «детали портрета» (нежное личико; подняла свои большие глаза; в её прекрасных глазах), «оценка внешности» (очень хорошенькая девушка; прелестное личико девушки; бедна и красива) одинаковы по своему удельному весу, т. е. содержат дополнительную информацию о героине рассказа, подчеркивающие её порядочность, нежность, красоту.

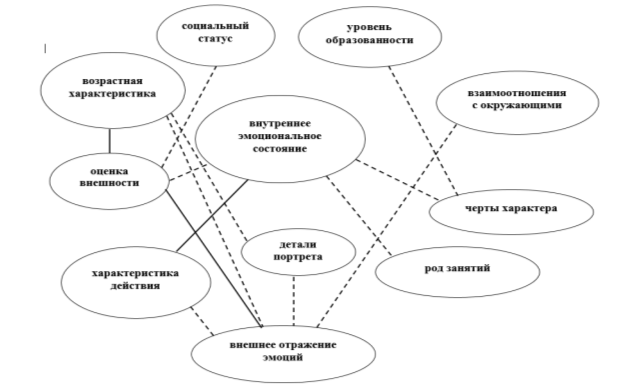

Семантическое пространство женского образа в рассказе А. Куприна «Просительница» представлен в виде графосемантической модели на рисунке 1.

Из рисунка 1 следует, что поле «внешнее отражение эмоций» является в данной графосемантической модели ядерным и наиболее валентным. Обычной связью это поле соединяется с полем «оценка внешности», т. к. несут в себе внешние характеристики женского образа. Слабой связью поле «внешнее отражение эмоций» связано с полями «характеристика деятельности», «возрастная характеристика», «детали портрета», «взаимоотношения сокружающими», поскольку эмоции молодой девушки обусловлены её возрастом, отражаются на её внешнем облике, на том, как и какие она при этом совершает действия, и эмоции эти возникают вследствие общения юной просительницы с чиновником. Вторым по значимости является поле «внутреннее эмоциональное состояние», связанное обычной связью с полем «характеристика действия», эти поля взаимообусловлены.

Рис. 1. Графосемантическая модель образа женщины в рассказе А.Куприна «Просительница»

Внутреннее эмоциональное состояние юной просительницы обусловлено её характером героини и родом занятий: она уверена в себе, трудолюбива, хочет помогать матери, зарабатывая частными уроками, надеется на помощь и поддержку Константина Петровича, но терпит неудачу, оскорбленная непристойным предложением циничного богача. Именно поэтому поле «внутреннее эмоциональное состояние» связано с полями «черты характера» и «род занятий». Гимназический диплом придает уверенности девушке, она надеется, что теперь сможет помочь семье и ради этого «готова трудиться до упаду». Этим объясняется связь полей «уровень образованности» и «черты характера». Необходимо отметить связь полей «возрастная характеристика» и «оценка внешности», «внешнее отражение эмоций», «детали портрета», посколькуавтор постоянно подчеркивает молодость и неопытность героини, это отражается на её эмоциональном состоянии, портретных характеристиках и оценке её внешности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод о том, что в рассказе «Просительница» А. Куприн создает типический образ бесправного и зависимого от сильных мира сего «маленького человека», а именно, юной просительницы, характерный для времени, в котором создавалось произведение. Рассказ имеет острую социальную направленность, проникнут глубокой авторской симпатией к героине — юной, наивной, чистой девушке, пытающейся честным трудом заработать на жизнь, но униженной и оскорбленной двусмысленными предложениями циничного чиновника.

Литература:

- Белоусов, К. И. Применение метода графосемантического моделирования в лингвомаркетологических исследованиях / К. И. Белоусов, Н. Л. Зелянская // Вестник ОГУ. — 2005–№ 8 — С. 40–46.