The article examines the process of acquiring foreign language communicative competence in elementary school students studying Japanese. It analyzes the specific characteristics of teaching young children and identifies effective methods and techniques that contribute to the development of communication skills in Japanese. Particular attention is paid to the role of sociocultural context and the use of authentic materials in the learning process.

Keywords: foreign language communicative competence, elementary school students, Japanese language, teaching methods, authentic materials, sociocultural context.

Стремительная глобализация и культурная интеграция в современном мире обуславливают растущую потребность в специалистах со знанием иностранных языков. В этом контексте особую актуальность приобретают восточные языки, такие как китайский, японский и корейский, поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают все более доминирующую позицию в мировой экономике, политике и культуре. В связи с этим для России освоение восточных языков становится стратегически важной задачей, продиктованной, прежде всего, экономическим курсом на партнерство с азиатскими государствами в рамках БРИКС+ и других форматов, а также неотъемлемой частью образовательного процесса и личностного роста.

Подтверждая эту тенденцию, президент РФ В. В. Путин заявил, что «…изучение восточных языков в российских школах будет развиваться, так как оно становится все более востребованным на фоне усиления сотрудничества с государствами Азии» [1]. Как следствие, российская образовательная система проводит активную адаптацию: программы дополнительного образования с базовым изучением восточных языков внедряются в дошкольных учреждениях и школах, в особенности в крупных городах страны и регионах Дальнего Востока. Показателен пример Москвы: если в 2023 учебном году китайский язык преподавался в 30 школах, то в 2024 его изучали уже в 98 образовательных учреждениях, а еще более шести тысяч детей — в 600 кружках и студиях.

Не сдаёт своих позиций в России японский язык. По данным Japan Foundation [2], около 17 тысяч человек изучают его сегодня, и это без учета тех, кто занимается самостоятельно. Причин тому несколько: привлекательность японской культуры, увлечение каллиграфией, популярность манга и аниме, а также растущий интерес к японским технологиям и искусству.

Обучение восточным языкам в младшем школьном возрасте закладывает фундамент для раннего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая является необходимым условием для успешного взаимодействия в поликультурном обществе:

Во-первых, младшие школьники, благодаря гибкости мышления и прекрасной слуховой памяти, легче осваивают сложную фонетику восточных языков (например, тоны в китайском), что закладывает прочную базу для будущего свободного общения.

Во-вторых, освоение сложных языковых систем (иероглифическое письмо, непривычная грамматика) служит мощным тренажером для когнитивного развития, тренируя память, внимание и аналитические способности ребенка.

В-третьих, изучение языка неизбежно ведет к знакомству с культурой страны, воспитывая толерантность, эмпатию и глобальное мышление — важнейшие качества для взаимодействия в современном мире.

Таким образом, раннее знакомство с восточными языками — это не просто тренд, а стратегически выверенный шаг, направленный на формирование всесторонне развитой, конкурентоспособной и адаптированной к глобальным вызовам личности.

Однако, для обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса важно учитывать специфику данного возрастного этапаумладших школьников, связанную с их психологическими и физиологическими особенностями. Учащиеся младших классов характеризуются высоким уровнем познавательной активности, но их внимание и концентрация недостаточно длительны. Вследствие этого процесс обучения должен быть динамичным, интересным и разнообразным, содержать элементы игры, наглядные материалы и аутентичные ресурсы.

Кроме того, важно уделять внимание мотивации учеников к изучению иностранного языка, что является фундаментальным условием успешности всего процесса. Это предполагает создание комфортной и стимулирующей среды обучения, в которой учащиеся чувствуют поддержку и уверенность в своих способностях. Важно поощрять детей, подчеркивать их успехи и создавать условия для реализации творческого потенциала.

Данная статья посвящена анализу теоретических и практических аспектов формирования иноязычной коммуникативной компетенции у младших школьников при изучении японского языка. Также будут рассмотрены особенности обучения детей младшего школьного возраста, выявлены эффективные методы и приемы, способствующие развитию коммуникативных навыков в японском языке, а также проанализирована роль социокультурного контекста и использования аутентичных материалов в процессе обучения.

Понятие «коммуникативная компетенция» было введено Д. Хаймсом [3] и включает в себя не только знание языковых форм, но и способность использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях. В контексте обучения иностранному языку, иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя следующие компоненты:

1. Лингвистическая компетенция: знание лексики, грамматики и фонетики языка [4].

2. Социолингвистическая компетенция: умение использовать язык в соответствии с социальным контекстом и ролями участников коммуникации [5].

3. Дискурсивная компетенция: способность связно и логично выражать свои мысли в устной и письменной форме [6].

4. Стратегическая компетенция: умение компенсировать недостаток языковых знаний и эффективно использовать стратегии общения [7].

5. Социокультурная компетенция: понимание культурных норм и особенностей страны изучаемого языка [8].

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у младших школьников предполагает комплексное развитие всех этих компонентов и характеризуется интенсивным становлением познавательных процессов, в том числе и языковых способностей. Вместе с тем изучение восточных языков имеет свою специфику, обусловленную особенностями фонетики, грамматики и письменности этих языков, а также культурными различиями.

Применительно к японскому языку, который считается одним из самых сложных для изучения иностранных языков в мире, необходимо оценивать трудности в овладении японской иероглифической письменностью, грамматическими правилами построения предложения, особенностями произношения, лексическим составом языка с большим количеством синонимов и омонимов, различными стилями речи.

Принимая во внимание вышесказанное, при обучении японскому языку необходимо учитывать следующие важные аспекты:

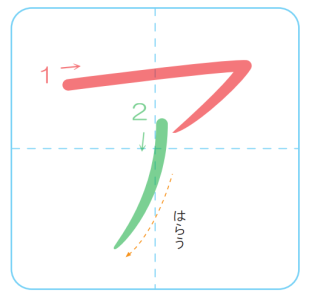

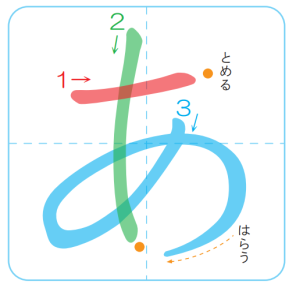

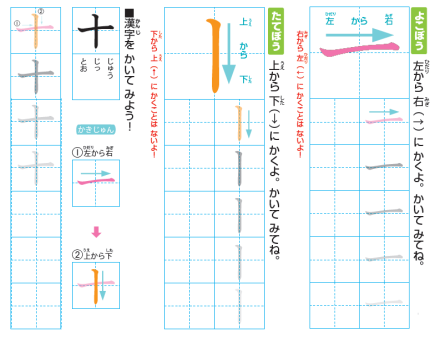

1. Письменность: для эффективного изучения японской письменности, где активно задействовано зрительное запоминание, рекомендуется начинать с простых элементов графических форм японской слоговой азбуки (катакана и хирагана) как показано на рисунке 1, поэтапно вводить обучение иероглифике (кандзи), начиная с простых иероглифов (рисунок 2), используя ассоциативные методы и игровые приемы [9].

А) Б)

Рис. 1. Порядок написание слоговой азбуки А) — катакана, Б) — хирагана

Рис. 2. Порядок написание черт иероглифов

Хирагана и катакана:

Овладение хираганой и катаканой является первым шагом в изучении японского языка, открывая доступ к чтению и пониманию простых текстов. Обе азбуки состоят из одинаковых по звучанию 46 слоговых графем (например, か — “ка”, キ — “ки”), однако необходимо также запомнить их комбинации с диакритическими знаками (например, が — «га»).

При написании хирагана характеризуется мягкими, округлыми формами, символы выглядят более плавными, как будто написаны кистью. Хирагана используется для записи грамматических элементов японского языка (частицы, окончания глаголов, прилагательных и т. д.), а также для слов, которые не имеют подходящего иероглифа, или для обозначения произношения кандзи (фуригана).

В отличии от хираганы, катакана имеет более угловатые, прямые формы, символы выглядят более резкими и четкими, как будто написаны острым пером. Катакана используется для записи заимствованных слов из иностранных языков (например, “компьютер” — コンピューター), для обозначения звукоподражаний (ономатопея) и для выделения слов (аналог курсива).

Кандзи (漢字):

Кандзи — это китайские иероглифы, используемые в японской письменности. Они были заимствованы из Китая в течение столетий, начиная примерно с VI века н. э. и являются ключевым компонентом японского письма, наряду с хираганой и катаканой. Каждый кандзи обычно представляет собой слово, идею или концепцию, состоит из черт, порядок написания которых строго регламентирован. Иероглифы часто содержат в себе как семантический (смысловой), так и фонетический (звуковой) элементы и используются для передачи корневых слов и значимых элементов в японском языке, например существительных, глаголов, прилагательных и наречий, а также помогают различать омофоны. Изучение кандзи является неотъемлемой частью изучения японского языка, позволяет эффективно читать и понимать японские тексты, а также обогащает словарный запас и понимание культуры.

2. Произношение: особое внимание следует уделять правильному произношению звуков и интонации, которые могут менять значение слова или фразы целиком. Например, おばさん (обасан — «тетя») и おばあさん (оба:сан — «бабушка») различаются только долготой гласного. В японском языке много омонимов, поэтому важен контекст и ситуация, при которой происходит общение. В связи с этим, на начальном этапе изучения языка рекомендуется сосредоточиться на аудировании и повторении слов и фраз за носителями языка, а также использовать песни, стихи и скороговорки для отработки произношения. В японском языке отсутствует силовое ударение, как в русском языке. Для этого языка характерна тонизация: повышение или понижение тона при произнесении некоторых слов. Традиционно в конце утвердительного предложения тон понижается, а в конце вопросительного повышается [10].

3. Грамматика: изучение грамматики должно быть постепенным и наглядным, с применением простых примеров из повседневной речи. Японский язык характеризуется агглютинативным типом морфологии [11], где грамматические значения выражаются присоединением суффиксов к неизменяемому корню слова. Порядок слов в предложении обычно следует схеме подлежащее-дополнение-сказуемое, что отличает его от многих европейских языков. Падежные отношения и другие грамматические функции выражаются послелогами (частицами), следующими за существительными и другими именными группами. Отличительной чертой является также система вежливой речи, отражающая социальную иерархию и отношения между говорящими.

В процессе обучения японскому языку младших школьников необходимо использовать разнообразные методы и приемы, направленные на развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции:

Метод наглядности: использование картинок, иллюстраций, карточек с иероглифами, таблиц и схем способствует лучшему усвоению материала [12].

Метод полного физического реагирования: методика основана на активном усвоении лексико-грамматического материала посредством выполнения команд на японском языке, что стимулирует работу обоих полушарий мозга и усиливает роль наглядно-образного мышления в процессе обучения [13].

Игровые методы: игры, викторины, ролевые ситуации создают мотивирующую и эмоционально комфортную среду для обучения [14].

Метод коммуникативных заданий: учащиеся выполняют задания, в которых необходимо использовать язык для решения коммуникативных задач (например, попросить о помощи, выразить свое мнение) [15].

Аудиовизуальный метод: Использование аудио- и видеоматериалов, мультфильмов на японском языке, песен и стихотворений способствует развитию слуховых навыков и погружению в языковую среду [16].

Интерактивное обучение: Использование интерактивных досок, онлайн-ресурсов и приложений для обучения японскому языку делает процесс более увлекательным и эффективным [17].

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции неразрывно связано с изучением обычаев, традиций, норм поведения и особенностей менталитета изучаемого языка. Язык отражает уникальные черты цивилизации, воплощая её культурные особенности, систему ценностей и восприятие мира. Он не только выражает специфику народного мышления, но и формирует ментальные и поведенческие стереотипы, влияя на мировоззрение человека. Изучение языка через призму культуры позволяет, с одной стороны, познакомить учащихся с японскими традициями, а с другой — глубже понять образ мышления японцев.

В связи с этим при обучении японскому языку младших школьников наряду с образовательной программой, необходимо знакомить их с японской культурой, традициями и бытом японцев, используя аутентичные материалы:

Мультфильмы и детские фильмы на японском языке: они позволяют детям познакомиться с языком в естественном контексте, а также с японской культурой и бытом.

Японские детские песни и стихи: они способствуют развитию фонематического слуха, интонации и ритма, а также запоминанию лексики.

Японские сказки и легенды: они знакомят детей с фольклором и традициями Японии, а также формируют межкультурную компетенцию.

Японские праздники и фестивали: участие в праздниках и фестивалях, даже в игровой форме, способствует пониманию культурных ценностей Японии.

Реалии современной Японии: знакомство с элементами повседневной жизни (например, японской кухней, одеждой, играми) делает процесс обучения более познавательным и мотивирующим.

Использование аутентичных материалов позволит сделать процесс обучения более живым и интересным, а также способствует формированию социокультурной компетенции, необходимой для успешной межкультурной коммуникации.

В заключение следует отметить, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции у младших школьников в процессе изучения японского языка представляет собой сложную, но вполне достижимую цель. Ключевым условием эффективности данного процесса является реализация комплексного подхода, который базируется на обязательном учете возрастных психофизиологических особенностей учащихся, применении разнообразных интерактивных и коммуникативных методов обучения, а также системной интеграции социокультурного компонента через использование аутентичных материалов.

Раннее изучение японского языка способствует развитию языковых способностей, когнитивных функций и формированию межкультурной компетентности у младших школьников. В будущем они смогут более успешно общаться с представителями других культур, получат дополнительные возможности для образования и профессионального развития.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на разработку новых методик и учебных материалов, учитывающих специфику обучения японскому языку в младшем школьном возрасте, а также на изучение влияния социокультурного контекста на формирование иноязычной коммуникативной компетенции.

Литература:

1. Открытый урок «Разговор о важном» [Электронный ресурс]. — Москва. — 2025. -URL: http://kremlin.ru/events/president/news/72171 (Дата обращения: 01.10.2025).

2. Japan Foundation [Электронный ресурс]. — Токио. — 2025. -URL: https://www.jpf.go.jp/ (Дата обращения: 01.10.2025).

3. Hymes, D. H. On Communicative Competence. // In: J. B. Pride and J. Holmes (eds). Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin. — 1972. — p. 269–293.

4. Краснощекова, Г. А. Лингвистическая компетенция — основа для формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28244 (дата обращения: 01.10.2025).

5. Эльканова, Б.Д., Кубанов, И.Х., Узденова, А. Ю. К вопросу о развитии социолингвистической компетентности // Проблемы современного педагогического образования. — 2022. — № 77–4. — С. 355–357.

6. Дорофеева, А.С., Бударина, А. О. Модель формирования дискурсивной компетенции студентов языковых направлений подготовки // Гаудеамус. — 2024. — № 2. — С. 16–24. doi:10.20310/1810–231X-2024–23–2-16–24.

7. Барышников, Н. В. Стратегическая компетенция профессионала по межкультурной коммуникации: содержание, условия приобретения и искусство владения // Язык и культура. — 2021. — № 55. — С. 10–21.

8. Галинская, Т.Н., Костина, Н.Г., Санжаровская, К. Ю. Формирование иноязычной социокультурной компетенции школьников (зарубежный опыт) // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 78–3. — С. 57–60.

9. Хрулёва, А. А. Геймификация в обучении иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 79–1. — C. 370–373.

10. Надежкина, Н. В. Японский язык за 26 часов // Н. В. Надежкина. — М.: Издательство АСТ. — 2023. — 336 с. — ISBN 978–5-17–154153–8.

11. Аврутина А. С., Шишкин В. А. Строевые синтаксические особенности агглютинативных языков (на материале японского и турецкого языков) // Теоретическая и прикладная лингвистика . — 2023. — Т. 9. — № 1. — С. 5–20.

12. Мизгулина, М. Н. Использование наглядности при обучении школьников аудированию на японском языке // Современное педагогическое образование. — 2018. — № 4.- С.45- 49.

13. Карапетян, А. В., Легких, И. В., Федорова, А. И., Старкова, Д. А. Метод полного физического реагирования (TPR — Total Physical Response) при изучении английского языка с дошкольниками и школьниками начального образования // Лингвометодическая панорама — 2023: материалы научно-методической стажировки учителей иностранных языков Уральского региона. — Екатеринбург: УргПУ. — 2023. — С. 62–68. — ISBN 978–5-7186–2247–8.

14. Коваленко, А. С. Применение игровых элементов на занятиях по японскому языку в вузе в процессе формирования языковых навыков // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания: [сборник] / Ассоциация преподавателей японского языка России и стран СНГ. — Москва: Ключ-С. — 2020. — № 21. — С. 88–96.

15. Исмаилова, Р. Роль коммуникативных методов в обучении иностранным языкам // Лингвоспектр. — 2024. — № 2. — С. 68–69.

16. Деркач, А. В. Использование обучающего потенциала песен в ходе речевой (фонетической) зарядки на уроке японского языка // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания: [сборник] / Ассоциация преподавателей японского языка России и стран СНГ. — Москва: Ключ-С, 2020. — № 19. — С. 80–86.

17. Махракова, А. В. Возможности инструментов e-learning на уроках японского языка в средней школе // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». — 2019. –№ 10–2. — С. 44–50.