В статье рассмотрены базовые концепции гражданского общества, проведен анализ их воплощения в российских условиях. Сделан вывод о наличии принципиальных различий между обеими концепциями гражданского общества и практикой его построения в России.

Ключевые слова : гражданское общество, демократия, либерализм, некоммерческие организации, многонациональное государство.

Проблема создания гражданского общества актуализировалась в России с переходом к демократии. Первоначально для ее решения была задействована наиболее либеральная модель, вполне отвечавшая переходным условиям, но достижения многих практических целей, обусловленных культурной спецификой России, не обеспечивавшаяся. С этого момента начался поиск альтернативной модели построения гражданского общества. Складывающийся подход в равной мере далек от всех классических вариантов его построения.

Базовые концепции гражданского общества были заложены еще в эпоху Просвещения. Именно тогда началось бурное переосмысление места индивида в государстве и соотношения общества с данным социальным институтом. Происходил активный поиск эффективной модели взаимодействия, целью которого было обеспечение прав личности. Первоначально он шел в теории, затем получил воплощение на практике. Самым известным примером является Французская буржуазная революция, а, в целом, все современные модели организации жизнедеятельности общества, представленные в европейских странах, используют одну из сложившихся в ту эпоху концепций. С тех пор они модернизировались, улучшались, но суть осталась неизменной.

Столь же неизменным остается и базовое теоретическое противоречие, ставшее причиной возникновения альтернативной концепции гражданского общества. Согласно видению Д. Локка, общество является однородной структурой, между его членами или социальными группами отсутствуют фундаментальные противоречия, вследствие чего для построения гражданского общества достаточно обеспечить равноправие субъектов и гарантировать независимость их существования от государственного аппарата (Л-концепция).

Альтернативное утверждение было сформулировано Ш.-Л. Монтескье и сводилось к тезису о противоречивости социальных отношений. Даже при обособлении от государства, человеческое общество не может быть устойчиво, поскольку всегда существуют частные интересы, служащие фактором консолидации общественных групп, предпринимающих активные шаги для их реализации и этим ущемляющих интересы других объединений (М-концепция).

В исторической ретроспективе более состоятельной оказалась М-концепция. Лучшим подтверждением этому стало лоббирование интересов нарождавшейся французской буржуазии и средства, которыми оно достигалось (характерно, что схожие противоречия существовали и в Англии, откуда происходил Д. Локк, но должного отражения в его трудах они не получили).

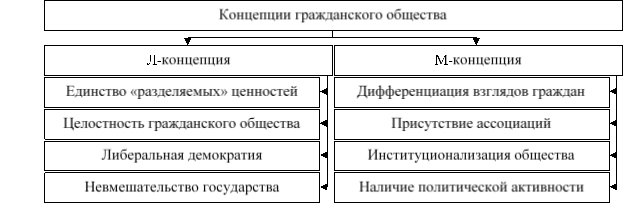

Различия между этими концепциями приведены на рисунке 1. Следует отметить, что, помимо базовых концепций гражданского общества, различающихся лишь уровнем либерализма, существует представление о нем как о сфере публичных интересов (Ю. Хабермас). В ней гарантии свобод и равенства являются обязанностью государства, в то время как непосредственно граждане от построения гражданского общества фактически отстраняются.

Рис. 1. Основные концепции гражданского общества

Учитывая практическое несовершенство такой концепции (фактическая зависимость гражданского общества от доброй воли государства ведет к тоталитаризму), более популярны именно базовые концепции гражданского общества.

В философском отношении различия между ними следует проводить с позиций «разделяемых» ценностей, наличие которых делает общность граждан непосредственно обществом. В Л-концепции они существуют, в то время как их отсутствие в М-концепции (и существование на уровне отдельных групп) становится катализатором процесса консолидации и обусловливает создание ассоциаций. Именно они предотвращают, согласно М-концепции, глобальный раскол в любом обществе, поскольку их официальное признание государством позволяет осуществлять борьбу за интересы легитимными средствами. Для Л-концепции проблема борьбы неактуальна, поскольку общество в ней целостно.

Принципиально, учитывая разницу в воззрениях относительно единства общества, дифференцированы и представления относительно сущности государства. В Л-концепции, отличающейся большим либерализмом, оно существует автономно, а индивиды наделены значительными свободами. В результате, жизнедеятельность государства и либерального общества практически не пересекаются. Напротив, одним из постулатов М-концепции является утверждение об активной включенности общественных групп в политическую борьбу, вследствие чего происходит активная институционализация гражданского общества. Наиболее характерным примером такой организации являются США, где существует прямое лоббирование экономических интересов отдельных групп.

Начальный период следования России путем демократии в теоретическом отношении характеризовался исключительным либерализмом, что было обусловлено своеобразной «культурой отмены», возникшей как противопоставление авторитарному государству. Существовал широкий общественный запрос на свободы, не дифференцированный по отдельным социальным группам. Именно противопоставление существовавшей на тот момент политической действительности могло составить основу «разделяемых ценностей» в стремлении к построению гражданского общества, но эффект был кратковременным. Уже первые шаги к либерализации продемонстрировали неоднородность российского общества и противоречивость многих идей, положенных в основу либерализации. Это стало причиной отступления от Л-концепции (а именно к ней тяготела значительная часть сторонников реформ на первых этапах) и становления понимания о неоднородности общества. На практике возобладала М-концепция, а все дальнейшие исследования велись именно в ее ключе.

Определенное влияние Л-концепция все же оказала на становление российской государственности, прежде всего, на закрепление ряда классических либеральных начал. К ним следует отнести признание народа единственным носителем суверенитета (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), равноправие граждан (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ) [1] и ряд других положений. Впрочем, подобные нормы свойственны большинству демократических государств, а их формулировка именно в таком виде не свидетельствует о безусловном влиянии Л-концепции на Конституцию РФ (в ней же закреплены и начала плюрализма).

Закрепление на конституционном уровне основных постулатов, свойственных либеральным концепциям построения гражданского общества, стало лишь началом его реального создания. Действительность зачастую расходилась с либеральными представлениями о целостности и единстве российского общества. Причем немаловажное значение имела культурная специфика российского общества, изначально многонационального, вследствие чего объединенного, прежде всего, гражданством и государственностью (а это не было свойственно «классическим» демократиям хотя бы в силу проводившейся одновременно с построением гражданского общества в метрополии политикой колониализма).

Именно этнический компонент стал принципиальной особенностью гражданского общества в России. Хотя продолжают сохраняться определенные этнические трения, а в программах создания гражданского общества многих регионов отмечается необходимость достижения национального единства, в целом, полиэтничность является, скорее, преимуществом, чем недостатков. Множество народов уже привыкло жить вместе, ощущая себя гражданами одного государства и не вступая в активные столкновения на этнической почве. Своеобразная российская многонациональность стала одной из «разделяемых» ценностей, хотя и не способных породить гражданское общество в понимании Л-концепции, но уж точно этому не мешающих. Этническая дифференциация существует, в том числе, на культурном уровне, но в большинстве случаев она не является предметом столкновений, что принципиально отличает гражданское общество, создаваемое в России, от М-концепции.

В дополнение к этому, следует учесть специфику механизма институционализации гражданского общества и продвижения интересов отдельных социальных групп.

Форма определена нормативно, ей являются некоммерческие организации (п. 2 ст. 2 Закона «О НКО») [2]. Помимо них, действуют общественные палаты [3, 5], функционирует институт общественного контроля [4]. Учитывая направленность их деятельности, происходит своеобразное перемещение акцентов со сферы политической борьбы, неотъемлемым признаком которой является конкуренция, в область сотрудничества (или независимого существования различных групп интересов). Непосредственно политическая сфера в российском гражданском обществе имеет меньший уровень институционализации (ее обеспечивают партии, фракции и представительство).

Концентрация институтов гражданского общества на сферах, не относящихся к политике, а также сам подход к организации их жизнедеятельности, основанный на партнерстве, не вполне отвечает М-концепции. Прежде всего, интересы, служащие причиной обособления социальных групп, не состоят в отношении противоречия (теоретически, столкновения могут возникать только за получение региональных грантов при реализации инициатив НКО). Для М-концепции наличие активных противоречий, их сосредоточенность в политической сфере обязательно.

Роль государства в построении гражданского общества также может обсуждаться (безусловно, она является значительно большей, чем в европейской культуре), но более существенным является принципиально иное построение гражданского общества в России, для которого, независимо от существования предпосылок, которые, в теории, должны стать причиной столкновений, открытые противоречия нехарактерны.

Практика развития гражданского общества в России демонстрирует его равную удаленность от базовых концепций. Единство воззрений отсутствует в российском обществе по многим позициям, что делает несостоятельной Л-концепцию. Одновременно, многонациональность, которая должна составлять основу противоречий, на практике, напротив, выступает одним из ключевых факторов сплоченности. Характер институционализации российского гражданского общества противоречит М-концепции, поскольку открытая конкуренция отсутствует (хотя является непременным условием существования ассоциаций), а значительная часть интересов, носителями которых являются различные объединения, лежит в неполитической сфере. Для М-концепции наличие активной политической конкуренции является непременным атрибутом гражданского общества. В результате, гражданское общество в России имеет принципиально иной, чем в зарубежных концепциях, характер развития.

Литература:

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020//КонсультантПлюс.

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «О некоммерческих организациях»//СЗ РФ. — 15.01.1996. — № 3. — Ст. 145.

- Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об Общественной палате Российской Федерации»//СЗ РФ. — 11.04.2005. — № 15. — Ст. 1277.

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»//Российская газета. — № 163. — 23.07.2014.

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»//СЗ РФ. — 27.06.2016. — № 26 (Часть I). — Ст. 3852.