В статье рассматривается проблема организации пропедевтической работы при формировании у младших школьников функциональных представлений, которая является актуальной в современной практике обучения. Функциональная линия, способствуя формированию диалектического характера мышления, имеет широкое общекультурное и мировоззренческое значение и является одной из ведущих содержательно-методических линий курса алгебры, вокруг понятия «функция» группируются многие другие понятия школьного курса математики. Большие возможности для формирования у младших школьников первых функциональных представлений появляются в процессе их обучения решению задач с величинами в прямой и обратной зависимости. Повышению качества умения решать задачи способствует использование различных приемов: построение графической схемы для изображения отношения между величинами; опора на уже решенную задачу; анализ задачи, которая не решается приведением к единице; решение задач разными способами; преобразование задач с помощью изменения данных в условии.

Ключевые слова: функциональная пропедевтика, задачи на нахождение четвертого пропорционального, начальный курс математики.

Основные содержательные линии начального курса математики предполагают ознакомление младших школьников с основными понятиями современной математики: число, арифметическое действие, выражение, равенство, неравенство, уравнение и др., которые в дальнейшем получат свое развитие в основной школе. Наряду с ними в школьном курсе математики есть понятия, о которых еще рано говорить в начальных классах, но готовить учеников к их сознательному восприятию все же необходимо. Одним из таких понятий является функция. В связи с этим возникает проблема организации пропедевтической работы при формировании у младших школьников функциональных представлений.

Пропедевтика (от древнегреческого «предварительно обучаю») — это вводный курс, представляющий собой краткое и упрощенное изложение основ какой-либо науки или искусства, служащее подготовительным этапом для последующего глубокого изучения предмета. Она включает совокупность знаний и сведений, необходимых для освоения научной или профессиональной деятельности [1].

Систематическое изучение понятия «функция», начинается только в VII классе, но формировать первые функциональные представления можно и нужно с I класса, т. к. для этого уже есть благоприятные условия.

Так, в учебниках математики для начальной школы (УМК «Школа России», авт. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова и др.). есть задания, направленные на формирование умения выделять в объектах различные признаки, характеризующие те или иные изменения; задания на установление взаимно однозначного соответствия между элементами двух конечных множеств и подготавливающие сознание учащихся к восприятию такого существенного признака понятия функции, как единственность; задания, в которых рассматриваются различные функциональные зависимости между переменными. Кроме того, в учебниках содержится достаточное количество заданий, позволяющих продемонстрировать зависимость одной величины от другой. К таким заданиям относятся задачи на составление и решение уравнений, комбинаторные задачи и др.

Но особенно большие возможности для формирования у младших школьников первых функциональных представлений появляются в процессе их обучения решению задач с величинами в прямой и обратной зависимости.

В теории и практике обучения рассмотрено достаточно много приемов, позволяющих у школьников сформировать умение решать названные задачи. Однако анализ исследований показывает, что все подходы к решению задач на пропорциональную зависимость величин основаны на усвоение детьми предметного смысла деления. Традиционно задачи иллюстрируют краткой записью в таблице, что приводит к выбору способа решения, называемому в методике «приведение к единице» или «нахождение постоянной величины». Приемы, связанные с использованием при решении задачи кратного сравнения, которые позволяют ученику «почувствовать» зависимость, имеющую место в задаче, не нашли должного отражения в методической литературе. А именно они и могут работать на перспективу.

Таким образом, вопрос о функциональной пропедевтике младших школьников посредством арифметических задач на пропорциональную зависимость величин является актуальным.

В методике начального обучения математике такие задачи относят к группе типовых арифметический задач. Примером типовых задач являются задачи на нахождение четвертого пропорционального. В задачах на нахождение четвертого пропорционального даны три величины, связанные прямо или обратно пропорциональной зависимостью, из них две переменные и одна постоянная, при этом даны два значения одной переменной величины и одно из соответствующих значений другой переменной, а второе значение этой величины является искомым [2].

В рамках нашего исследования с целью определения качества умения младших школьников решать задачи на нахождение четвертого пропорционального, сформированного в конкретных условиях, мы провели констатирующий эксперимент на базе МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца». В исследовании приняли участие учащиеся 4 «А» класса в количестве 20 человек.

Учащимся предлагалось для решения две задачи данного типа, причем одна задача допускала решение способом приведения к единице, а другая — могла быть решена только на основе кратного сравнения.

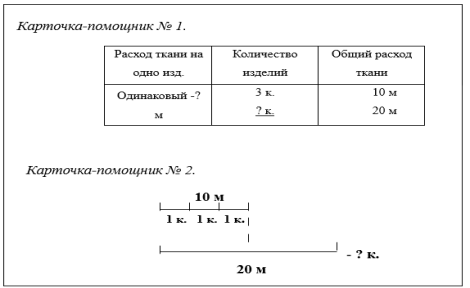

Предполагая возможность возникновения трудностей при решении второй задачи, детям предлагалось воспользоваться «карточкой-помощником» (см. рис. 1), которую они должны были выбрать сообразно условию задачи самостоятельно. В качестве помощи на карточках предлагалось два вида иллюстрации задачи: краткая запись в виде таблицы и графическая схема (схематический чертеж).

Приведём содержание работы.

Задача 1. Купили 7 тетрадей в линейку и 6 таких же тетрадей в клетку. За тетради в линейку заплатили 28 рублей. Сколько заплатили за тетради в клетку?

Задача 2. Из 10 м ткани можно сшить 3 костюма. Сколько таких же костюмов можно сшить из 20 м ткани?

Рис. 1. Карточки-«помощники»

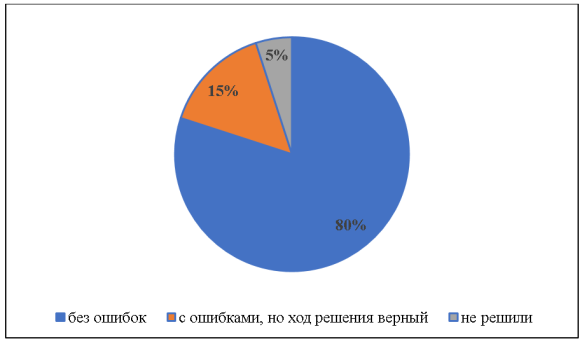

Анализ выполненных учащимися экспериментального класса проверочных работ показал, что задачу 1 без ошибок решили 80 % учащихся класса. Дети правильно выбирали и выполняли всю систему операций по решению задачи, используя целесообразную иллюстрацию, грамотно записывая решение и ответ задачи. Некоторые учащиеся класса (2 чел.) смогли решить задачу без иллюстрации, что говорит о достаточно высоком уровне сформированности умения решать задачи данного типа. Трое учащихся (15 %) при решении задачи 1 допустили вычислительные ошибки, но при этом ход решения задачи был выбран верно, один ученик с решением задачи не справился.

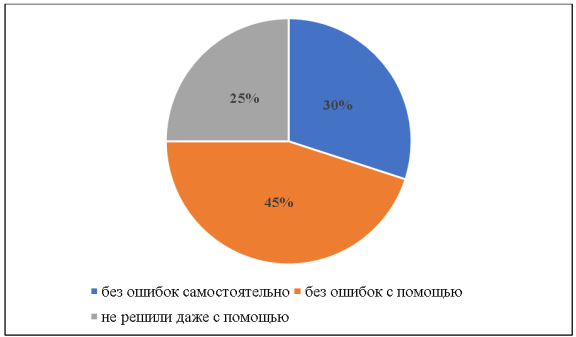

С решением задачи 2 самостоятельно справились только 6 человек (30 %). Из них проиллюстрировали задачу графической схемой 4 человека, не использовали иллюстрацию 2 человека. Остальные 14 учащихся класса не смогли самостоятельно справиться с задачей 2 и попытались воспользоваться карточкой-помощником. Причем карточку № 1 выбрали 10 человек. После чего, не решив задачу, только 5 учащихся взяли карточку № 2 и решили задачу. Четверо учащихся класса в качестве помощника сразу выбрали карточку № 2 и смогли решить вторую задачу. Не решили вторую задачу 5 человек.

Результаты выполнения заданий проверочной работы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика правильности выполнения заданий

|

Задание |

Выполнили без ошибок самостоятельно |

Выполнили без ошибок с помощью |

Выполнили с ошибками | |||

|

абсолют. |

относит. |

карточка № 1 |

карточка № 2 |

абсолют. |

относит. | |

|

Задача 1 |

16 чел. |

80 % |

- |

- |

4 чел. |

20 % |

|

Задача 2 |

6 чел. |

30 % |

- |

9 чел. (45 %) |

5 чел. |

25 % |

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что не все учащиеся экспериментального класса овладели умением решать задачи на нахождение четвертого пропорционального. Качество сформированного у обучающихся экспериментального класса умения решать задачи на нахождение четвертого пропорционального способом приведения к единице составило 80 %, способом кратного отношения — 30 %.

Для большей наглядности результаты представлены на диаграммах (см. рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Результаты решения задачи № 1

Причиной выявленных результатов, на наш взгляд, является тот факт, что работа по формированию у младших школьников умения решать задач на нахождения четвертого пропорционального ограничивается использованием традиционных видов иллюстраций и способов решения таких задач.

Повышению качества умения решать задачи рассматриваемого типа будет способствовать использование различных приемов: построение графической схемы для изображения отношения между величинами; опора на уже решенную задачу; анализ задачи, которая не решается приведением к единице [3]. Особого внимания, на наш взгляд заслуживает работа по решению задачи разными способами и преобразованию задач с помощью изменения данных в условии. Проиллюстрируем эти приемы. Например, после ознакомления со способом решения задач кратным отношениям предлагать детям решать задачи, допускающие два способа решения, и известным, и новым способом.

Рис. 3. Результаты решения задачи № 2

Детям предлагается задача «Если каждый ученик класса сделает к празднику по 2 снежинки, то вместе они сделают 40 снежинок. Сколько снежинок должен сделать каждый ученик, чтобы их было 80?», которую они решают под руководством учителя двумя способами: 80:(40:2)=4 (сн.) и 2х(80:40)=4 (сн.).

Действенным приемом формирования умения решать типовые задачи кратным отношением величин является преобразование задач. Например, после решения задачи «С 5 овец настригли 30 кг шерсти. Сколько килограммов шерсти можно настричь с 9 таких овец?», которая предполагает только использования способа приведения к единице, можно предложить детям изменить условие так, чтобы задача решалась двумя способами.

Полезным будет и обратное задание: преобразовать задачу, решенную двумя способами, так, чтобы она решалась только одним.

Проведенное исследование позволило сделать некоторые выводы. Формирование у школьников функциональных представлений является важной задачей современного образования, так как способствует развитию их аналитического и системного мышления.

В начальных классах в целях функциональной пропедевтики необходимо включать в учебный процесс задания, связанные с закономерностями, создавать проблемные ситуации, использовать задания с вариативностью, неоднозначностью и направленностью на развитие умственной деятельности, продумывать работу по обучению младших школьников решению задач с пропорциональной зависимостью величин, в первую очередь задач на нахождение четвертого пропорционального.

Использование разнообразных моделей (графических, символических иллюстраций) задачи, решение задач разными способами, преобразование условия задачи позволит не только достичь цели функциональной пропедевтики, но и повысить у младших школьников качество умения решать арифметические задачи.

Литература:

- Большой энциклопедический словарь / главный редактор: А. М. Прохоров. — Москва: Советская энциклопедия; Санкт-Петербург: Фонд «Ленингр. галерея», 1993. — 1628 с.: ил. — ISBN: 5–85270–015–0.

- Долгошеева, Е. В. Теория и методика обучения математике младших школьников: учебно-методическое пособие / Е. В. Долгошеева. — Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. — 2024. — 83 с. — ISBN: 978–5–00151–453–4.

- Марушенко, Л. Ю. Функциональный подход к решению текстовых задач на прямо пропорциональную зависимость / Л. Ю. Марушенко // Начальная школа. — 2007 — № 7 — С. 44–48.