Сложное строение пластов Самотлорского месторождения (тонкие, слоисто‑неоднородные, трещиноватые и водоплавающие разрезы) делает выбор геометрии забоя и профиля горизонтального ствола критически важным для устойчивого притока и предотвращения раннего обводнения. Наблюдаемая концентрация дебита в начальных интервалах и рост гидравлических потерь при увеличении длины ствола требуют оптимизации протяжённости и схемы заканчивания (открытый забой, фильтр‑хвостовик, цементированная колонна). Разработка рекомендаций, адаптированных к геолого‑техническим условиям Самотлора, необходима для повышения охвата дренированием и эффективности добычи.

Ключевые слова : горизонтальная скважина, геометрия забоя, Самотлорское месторождение, профиль траектории, открытый забой, фильтр‑хвостовик, цементирование, распределение притока.

Использование наклонно-направленных и горизонтальных стволов без крепления вскрытого интервала продуктивного пласта обладает рядом существенных преимуществ. Такой способ заканчивания предоставляет возможность проводить селективные испытания, направленные на интенсификацию притока, а также устанавливать изоляционные мосты при необходимости. После комплексных исследований призабойной зоны пласта становится возможным спустить фильтр-хвостовик нужной конструкции, что повышает адаптивность к конкретным условиям. Кроме того, открытый забой позволяет значительно сократить затраты на заканчивания скважин и расширяет возможности для выполнения операций капитального ремонта скважин (КРС), в том числе для оценки и регулирования характера притока.

Заканчивание скважин с открытым забоем предоставляет более полную информацию о закономерностях фильтрации и притока углеводородов, позволяя выполнять все необходимые технологические вмешательства. В то же время крепление эксплуатационного забоя фильтром-хвостовиком без учета распределения притока по стволу часто оказывается неэффективным. Это может приводить к перерасходу ресурсов и преждевременной ликвидации скважины в случае быстрого ухудшения ее состояния [1].

Альтернативный подход — обсаживание всего ствола эксплуатационной колонной с последующим цементированием и перфорацией — обеспечивает надежную изоляцию отдельных пропластков и препятствует разрушению слабоустойчивых пород в пределах призабойной зоны. Этот вариант также улучшает условия для проведения КРС за счет упрощения доступа и управления состоянием скважины.

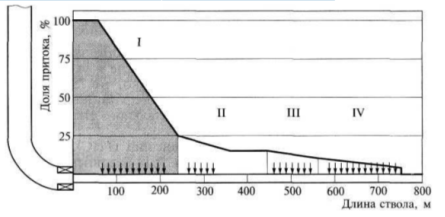

Однако при использовании зацементированных эксплуатационных колонн наблюдается неравномерность распределения притока по длине ствола. Как показано на рисунке 1, примерно 75 % всего притока приходится на первые 30 % перфорированного интервала.

Рис. 1. Изменение притока флюида по длине горизонтального участка ствола, обсаженном перфорированной колонной

В то время, как на последнюю треть горизонтального ствола приходится лишь около 10 % общего объема притока, что свидетельствует о снижении эффективности фильтрации в этом участке при таком типе заканчивания.

Таким образом, увеличение длины горизонтального ствола не всегда сопровождается пропорциональным ростом дебита. С увеличением протяженности и добычи возрастают гидравлические сопротивления потоку нефти или газа, что ведет к дополнительным потерям давления на участке от входа в пласт до забоя. Эти потери создают повышенную репрессию на пласт, что может снизить эффективность вскрытия залежи. Поэтому при проектировании необходимо индивидуально подбирать длину горизонтального участка, учитывая горно-геологические особенности вскрываемого продуктивного пласта.

Цель бурения горизонтальной скважины состоит не в простом пересечении продуктивного пласта, как это происходит при наклонном бурении, а в максимальном вскрытии нефтегазонасыщенной части пласта вдоль его простирания. В этой связи проектирование горизонтальной скважины должно начинаться с определения оптимальных параметров горизонтального участка — его длины, формы и направления. Эти характеристики напрямую зависят от степени неоднородности продуктивного пласта, его толщины, литологического состава, а также от распределения горных пород по твердости и устойчивости.

Окончательное определение протяженности и формы горизонтального участка возможно лишь после бурения и опытной эксплуатации нескольких промышленно-оценочных горизонтальных скважин на конкретном месторождении. Практика показывает, что данные, полученные по вертикальным разведочным или эксплуатационным скважинам, расположенным на значительном удалении друг от друга, зачастую оказываются недостаточными для эффективного проектирования горизонтальных стволов. В условиях горизонтального бурения требуется существенно более высокая степень детализации продуктивных отложений, чем при наклонно-направленном подходе [2].

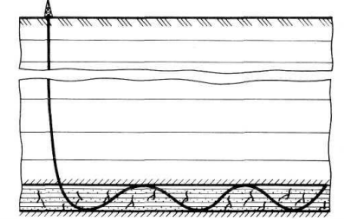

В условиях разработки продуктивных пластов с относительно небольшой толщиной — от 5 до 7 метров при глубине залегания до 800 метров и от 10 до 15 метров при глубине от 800 до 2000 метров — наиболее рациональным вариантом является размещение горизонтального участка ствола в средней части пласта. В таких случаях траектория бурения проектируется параллельно кровле и подошве, что позволяет обеспечить устойчивое прохождение по продуктивному интервалу с минимальными рисками выхода за его пределы. Подобная конфигурация особенно эффективна как в однородных, так и в слабо неоднородных пластах, так как позволяет равномерно охватывать зону насыщения и обеспечивать стабильный приток углеводородов. Схематическое отображение такого решения представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Схема расположения горизонтального ствола в продуктивном пласте малой толщины

Для разработки низкопроницаемых пластов значительной толщины, характеризующихся преимущественно вертикальной трещиноватостью и расположенных в водоплавающих залежах с активной подошвенной водой, целесообразно применение бурения с размещением горизонтального ствола, ориентированного параллельно пласту.

Параллельное расположение горизонтального участка относительно контакта с водой способствует контролю за процессами обводнения и более равномерному дренированию залежи по толщине.

Профиль горизонтальной скважины, выполненный параллельно пласту, обеспечивает пересечение значительно большего количества вертикальных трещин, что особенно важно при разработке трещиноватых коллекторов.

За счёт увеличенной поверхности фильтрации появляется возможность эксплуатации с пониженной депрессией, что снижает риск прорыва подошвенной воды по трещинам. Даже при значительном уменьшении депрессии, многократное расширение зоны дренирования позволяет горизонтальным скважинам достигать высоких дебитов.

Для пластов небольшой мощности с выраженной неоднородной структурой, где продуктивные интервалы чередуются с непроницаемыми прослоями, и при этом отсутствуют точные данные о распределении таких зон, рациональным решением становится вскрытие продуктивной части по волнообразной траектории.

Горизонтальные участки волнообразной формы находят эффективное применение в залежах платформенного типа, где толщина продуктивного пласта и чередующихся прослоев варьируется по площади, а устойчивость разреза ограничена. Такие условия характерны, например, для многих месторождений Западной Сибири, а также ряда зарубежных регионов, на долю которых приходится значительная часть мировой добычи углеводородов. В подобных пластах над продуктивной частью зачастую залегают породы, требующие надежной изоляции посредством обсадных колонн с обязательным цементированием, что предъявляет особые требования к профилю ствола скважины.

В условиях слоистонеоднородных пластов небольшой толщины, расчленённых малопроницаемыми или непроницаемыми прослоями, что типично для многих нефтяных залежей Западной Сибири, применение горизонтального ствола, расположенного параллельно кровле или подошве, сопряжено с риском прохождения скважины по одному из непродуктивных интервалов. При характерном для региона чередовании песчаников с глинистыми прослоями более целесообразной является схема вскрытия продуктивной толщи с использованием пологонаклонного горизонтального ствола, проходящего от кровли к подошве. Такая траектория позволяет пересечь максимально возможное число эффективных прослоев и обеспечить более полное вовлечение продуктивной части пласта в дренирование. Это особенно актуально при неравномерном распределении коллекторских свойств по разрезу, когда направление бурения играет ключевую роль в достижении высокого дебита и устойчивой эксплуатации скважины [3].

Оптимальная длина горизонтального участка скважины определяется с учётом экономических и технологических факторов. По критерию минимизации затрат на бурение наилучшим считается диапазон 400–500 метров при глубинах залегания от 1200 до 2600 метров. Однако с позиции минимизации совокупных затрат на разработку месторождения оптимальная протяжённость увеличивается до 700–800 метров. Максимально допустимая длина горизонтального участка может составлять от 0,5 до 1,9 значения глубины залегания кровли пласта (Нв), в зависимости от конкретных условий.

Проектирование направляющей части профиля горизонтальной скважины осуществляется с учетом необходимости точного выхода в заданный интервал продуктивного пласта и реализации запланированной геометрии горизонтального участка. Для этого применяются современные технические средства и методы бурения, обеспечивающие точность проводки и устойчивость траектории.

Геометрические параметры направляющей части профиля зависят от ряда факторов, в том числе от геолого-технических условий бурения, строения и литологического состава пород, расположенных над продуктивным пластом, а также от общей конструкции скважины. На выбор траектории также влияют длина горизонтального участка, статический уровень в пласте, мощность продуктивной толщи и возможности используемой технологии горизонтального бурения. Комплексный учет этих параметров позволяет сформировать оптимальную траекторию скважины, обеспечивающую высокую эффективность разработки и минимизацию рисков, связанных с отклонением от продуктивной части разреза.

Допустимые значения параметров кривизны горизонтальных скважин приведены в таблице 1.

Таблица 1

Допустимые значения параметров кривизны горизонтальных скважин для геологических условий Самотлорского месторождения

|

Интервал профиля |

Интервалы изменений, град/10м |

Интенсивность пространственного искривления, град/10м |

Радиус кривизны | |

|

зенитного угла |

азимутального угла | |||

|

Набор зенитного угла |

1,5 |

1 |

2 |

Большой радиус |

|

Интервал установки ЭЦН |

0,3 |

0 |

0,3 |

Средний радиус |

|

Набор зенитного угла |

1,5–2,0 |

1,0–1,5 |

2,0 |

Большой радиус |

|

Пологий и горизонталь-ный участки |

1,0–2,0 |

0,5–1,0 |

1,0–2,0 | |

Горизонтальные скважины на Самотлорском месторождении, как правило, имеют длину горизонтального участка в пределах продуктивного пласта до 500 метров.

По мере накопления данных о фактических траекториях пробуренных стволов осуществляется регулярная оценка их соответствия проектным параметрам. В процессе анализа учитываются особенности работы компоновок низа бурильной колонны на различных участках профиля, что позволяет уточнять технические решения и повышать точность проводки при последующем бурении.

Литература:

- Сургучев М. Л. Вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи пластов. — М., Недра, 2013. — 308 с.

- Конторович А. Э. Геология нефти и газа Западной Сибири [Текст] / А. Э. Конторович и др. — М.: Недра, 1975. — 89 с.

- Зозуля Г. П. Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин [Текст] / Г. П. Зозуля. — М.: Издательство Академия, 2009. — 102 с.