Сложные геологические условия месторождений Западной Сибири (тонкие, неоднородные пласты, близкие ВНК, риск обводнения) требуют высокоточного выбора геометрии забоя боковых и горизонтальных стволов. Строгие траекторные допуски и необходимость оперативно учитывать обновляемые геолого‑гидродинамические модели делают задачу критичной для нефтеотдачи. Грамотный выбор профиля и длины горизонтального участка, а также конструктивных решений завершения (фильтры, хвостовики, пакеры, набухающие элементы) повышает эффективность дренажа и снижает затраты на ремонт.

Ключевые слова : боковой ствол, геометрия забоя, геонавигация, профиль траектории, хвостовик, пакер, пласт, выбор.

Определение оптимального пространственного положения и протяженности горизонтального участка скважины осуществляется на основе анализа актуальных геологических и гидродинамических моделей, постоянно обновляемых в рамках разработки месторождения. Существенную роль при этом играет интерпретация геофизических данных, полученных в процессе бурения пилотного и транспортного стволов. Траектория горизонтального ствола должна соответствовать двум основным требованиям: обеспечить максимально возможное извлечение запасов продуктивного пласта и гарантировать возможность проведения полного комплекса геофизических и промысловых исследований, включая текущие и капитальные ремонтные мероприятия. При получении новой геолого-геофизической информации после завершения бурения пилотной части или транспортного участка формируются официальные протоколы, в которых фиксируются изменения траектории горизонтальной скважины, согласованные с техническими и геологическими службами.

Процесс строительства горизонтальных скважин строго регламентирован техническими требованиями. Так, допустимое отклонение как точки входа в продуктивный пласт, так и конечной точки ствола не должно превышать радиуса допусков, равного 40 метрам, что соответствует примерно 10 % от плотности сетки расположения скважин. Геологическая служба определяет допустимый вертикальный коридор бурения, исходя из геологических условий — включая толщину продуктивного горизонта, близость водоносных слоев и наличие уплотнённых межпластовых прослоек [1].

Минимально допустимая высота вертикального коридора зависит от технического уровня применяемого оборудования и чувствительности телеметрических систем, и составляет не менее 4 метров. В дополнение, проектом предусмотрено смещение от вертикали точки входа в пласт на глубину порядка 150–160 метров. Интенсивность изменения углов траектории в интервале бурения ограничивается значением не более 5° на 10 метров бурения, а в зоне набора угла перед вхождением в продуктивный пласт — не более 2,5° на 10 метров.

Также введено ограничение на изменение азимутального направления между участками устье — вход в пласт и вход — забой: угол отклонения не должен превышать 30°. Эти параметры позволяют обеспечить точность бурения, соответствующую требованиям к полноте охвата пласта и технической реализуемости последующих операций в скважине.

Процесс выбора профиля скважины является ключевым этапом при проектировании горизонтальных и боковых стволов, так как именно от него зависит не только успешность бурения, но и эффективность последующей эксплуатации скважины. Конфигурация траектории определяется с учетом принятой на предприятии схемы разработки месторождения, а также исходя из конкретных геологических и технических условий участка бурения. В мировой и российской практике применяются различные типы профилей, выбор которых осуществляется на основе анализа рельефа продуктивного горизонта, глубины залегания, строения пласта и степени его неоднородности [2].

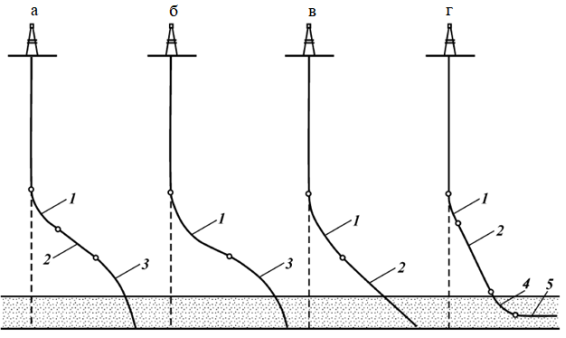

Основными параметрами, влияющими на конфигурацию профиля, являются форма бокового ствола, радиус искривления при переводе скважины в горизонтальное положение, а также угол охвата криволинейного участка траектории. Эти характеристики подбираются таким образом, чтобы обеспечить оптимальный режим проходки, минимизировать осложнения в процессе бурения и создать условия для максимально полного охвата продуктивного пласта при эксплуатации скважины. Типы профилей боковых приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Типы профилей боковых стволов:

1 — набора зенитного угла; 2 — стабилизации; 3 — падения зенитного угла; 4 — выхода на горизонталь; 5 — горизонтальный

Все они содержат вертикальный начальный участок и участок увеличения зенитного угла, после чего профили различаются по конфигурации горизонтальной части.

Профиль типа А завершается прямолинейным наклонным участком. Он используется при бурении неглубоких скважин в однопластовых месторождениях, когда необходимо обеспечить значительное горизонтальное смещение забоя. Преимуществом такого профиля является простота конструкции и бурения. Однако зона дренирования у него ограничена, что снижает эффективность в малопроницаемых или трещиноватых коллекторах.

Профиль типа Б отличается наличием участка уменьшения зенитного угла и вертикального участка в продуктивном пласте. Этот тип профиля рекомендован для глубоких скважин, проходящих через несколько продуктивных горизонтов. Он позволяет точно вскрывать разные пласты, но практически не использует преимущества горизонтального бурения, что ограничивает площадь фильтрации.

Профиль типа В характеризуется удлинённым участком увеличения зенитного угла и заканчивается горизонтальным участком, который предназначен для вскрытия пласта на большую длину. Применяется в ситуациях, когда необходимо выдержать определённый угол входа в пласт и обеспечить максимальный контакт с продуктивной зоной. Этот профиль обеспечивает высокую производительность, но требует точного геонавигационного сопровождения и увеличивает сложность и стоимость бурения.

Профиль типа Г имеет горизонтально-разветвлённый участок, что существенно увеличивает площадь фильтрации и обеспечивает более равномерный приток. Такой профиль особенно эффективен в трещиноватых или слабо проницаемых коллекторах. Однако он отличается высокой стоимостью, сложностью бурения и требует продвинутых технологий управления скважиной.

Производительность горизонтальных скважин значительно превышает вертикальные: в трещиноватых коллекторах площадь дренирования возрастает в 4–100 раз, в других — в 2–8 раз.

Расположение горизонтального участка (ГУ) в пласте оказывает ключевое влияние на эффективность дренажа. Размещение вдоль кровли снижает риск обводнения и удобно при наличии водонефтяного контакта ниже, однако возможны потери давления при недостаточной изоляции верхней части пласта. Размещение вдоль подошвы позволяет эффективно дренировать нижнюю часть пласта и особенно подходит при наличии газовой шапки, но увеличивает риск обводнения. Центральное размещение ГУ в теле пласта обеспечивает сбалансированную эксплуатацию с минимальными рисками прорыва воды и газа, однако может быть чувствительным к вертикальной неоднородности. Разветвленные горизонтальные участки (многоствольные скважины) максимально увеличивают площадь фильтрации, повышая эффективность добычи, но требуют высокой точности и значительных затрат.

Рекомендации по выбору длины горизонтального участка (ГУ) зависят от фильтрационно-емкостных свойств коллектора и задач разработки. Короткие участки, длиной до 400 м, целесообразно применять в пластах с высокой проницаемостью, где для получения требуемого дебита нет необходимости в большой дренажной площади. Средние участки, от 400 до 1000 м, являются универсальным вариантом: они обеспечивают оптимальный баланс между производительностью, устойчивостью траектории и технологической управляемостью бурения, что делает их пригодными для большинства геологических условий. Длинные участки, превышающие 1000 м, наиболее эффективны в низкопроницаемых коллекторах, где требуется максимальное вскрытие продуктивной зоны для увеличения зоны фильтрации. Однако бурение таких участков требует высокоточной геонавигации, стабильного поддержания траектории по всей длине и более сложного технического сопровождения.

Таким образом, выбор длины и расположения горизонтального участка должен учитывать геологические особенности, структуру пласта, наличие газовой шапки или подошвенной воды, а также экономические и технические возможности.

Для повышения продуктивности вскрытия целевых пластов в конструкции забоя горизонтальных скважин предусматривается установка фильтров, что способствует эффективной фильтрации флюида и предотвращает вынос механических примесей. Завершение горизонтального ствола предполагает обсаживание пробуренного интервала «хвостовиком» диаметром 114 или 102 мм, который фиксируется в эксплуатационной колонне с помощью подвесного устройства, размещённого на расстоянии около 50 метров выше башмака [3].

В верхней части хвостовика предусматривается установка пакера и подвесной системы, обеспечивающей его герметичное закрепление. В зоне, где осуществляется отбор нефти без значительных водных примесей (так называемая чистонефтяная зона), рационально применять конструкции с фильтрами, размещёнными строго в пределах продуктивного интервала, что способствует устойчивому притоку углеводородов и снижает риск обводнения.

В условиях водонефтяной зоны при завершении бурения горизонтальных скважин применяется конструктивное решение, ориентированное на минимизацию риска обводнения продуктивного интервала.

В таких случаях проектом предусматриваются два варианта завершения: либо полное цементирование хвостовика по всей его длине, создающее сплошной изолирующий барьер, либо использование нецементируемой конструкции с включением в её состав специальных герметизирующих элементов.

Во втором варианте в компоновку хвостовика включаются пакеры, активируемые в присутствии нефти или воды, способные самостоятельно набухать в соответствующей среде, что позволяет эффективно изолировать водонасыщенные участки пласта.

При необходимости дополнительно может быть выполнена изоляция обводнённых интервалов с применением ремонтно-изоляционных работ, таких как установка профильных перекрывателей, применение тампонажных материалов или включение в конструкцию циркуляционных клапанов, позволяющих оперативно управлять притоком и регулировать фильтрационные потоки в скважине. Такое инженерное решение обеспечивает адаптивную конфигурацию хвостовика, позволяя при эксплуатации минимизировать водоприток и стабилизировать добычу углеводородов.

Такой подход повышает технологическую гибкость и позволяет учитывать геолого-физические особенности каждого участка пласта. В результате обеспечивается более высокая эффективность разработки залежей, продлевается срок эксплуатации скважин и снижаются затраты на капитальный ремонт.

Литература:

- Кудинов В. И. Основы нефтегазопромыслового дела. Москва-Ижевск, 2004 г. — 720 с.

- Гилязов Р. М. Бурение нефтяных скважин с боковыми стволами [Текст] / Р. М. Гилязов. — М.: ООО «Недра — Бизнесцентр», 2002. — 255 с.

- Сучков Б. М. Горизонтальные скважины — М.:Ижевск — 2006. — 423 с.