Образовательные стандарты основного общего образования по русскому языку как одну из основных целей изучения языка определяют «воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности и сохранения его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь».

Поиски эффективных путей обучения языкам привели к разработке лингвокультурологической концепции образования, в основе которой лежат два центральных понятия: языковая личность с её деятельностно-коммуникативными потребностями и языковая картина мира, взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как учебный предмет, духовный, мировоззренческий, призван формировать систему взглядов на природу и общество, воспитывать гражданина и патриота, обеспечивать неразрывное единство и взаимодействие языка , культуры , личности . В философской и педагогической литературе обсуждается вопрос o разработке теоретических основ и принципов «культурoсooбрaзнoй» школы, главной задачей которой станет воспитание «человека в культуре» и «человека культуры». Принцип культуросообразности в такой школе предполагает максимальное использование в образовательном процессе культурных национальных и региональных традиций, опору на ценности, присущие национальной культуре, и учёт специфики национального менталитета.

Особое место в этом процессе должно быть, без сомнения, отведено родному языку. Родной язык играет важнейшую роль в формировании сознания растущего человека, в его взаимосвязи с культурой. Нельзя изучать и понимать русский или любой другой язык в отрыве от познания всего того, что создаётся народом, говорящим на этом языке. К. Д. Ушинский утверждал: «В языке каждого народа слагаются результаты жизни, чувства, мысли бесчисленного числа индивидов, и все это громадное наследство душевной жизни людей передастся ребёнку в родном языке».

Отражая в концентрированном виде духовную жизнь человечества, язык является сильнейшим средством воспитания; усваивая язык, человек не только узнает мир, но и учится жить в этом мире, приобретает ценностные ориентиры, глубже проникает в национальную и общемировую культуру, приобщается к духовным богатствам народа, сопоставляет знания, получаемые во время школьных уроков, с опытом повседневной жизни, в результате чего осознает своё место в современном обществе, приобретает навыки общения в разных ситуациях, т. е. социализируется. Такой подход предполагает, что язык — это не только отдельная область человеческого знания, но и один из взаимосвязанных элементов культуры, который содержит прошлый культурный опыт и включает его в сегодняшнюю жизнь общества и личности.

В связи с актуальными и современными идеями культурологического подхода к преподаванию русского языка, в основе которого лежит триада язык — культура — общество, в рамках модернизации содержания школьного курса русского языка и методики его преподавания одним из перспективных и актуальных представляется лингвoкультурoлoгичeскoe направление.

Всё больший интерес в освоении кoмпeтeнтнoстнoгo подхода вызывает работа с концептами русской культуры. Концертная методика — это теория и практика обучения оптимальными средствами введения в культуру сквозь призму языка современного ученика как языковой личности, носителя индивидуальной картины мира.

Носители русского языка относят слово «счастье» к категории «высокого, возвышенного», что прядает данному слову дополнительную эмоциональную окраску. Также для русского обыденного сознания характерно понимание счастья как непредсказуемой стихии. Как следствие, образуются две тенденции в употреблении этого слова, которые противостоят друг другу и соответствуют двум крайностям так называемой «русской души». Первая крайность опирается на аскетизм и своего рода стыдливость, которую иногда приписывали идеологии большевиков, хотя, очевидно, что эта черта характера имеет куда древние корни. Именно выше перечисленные качества препятствуют произнесению или употреблению таких «возвышенных» слов, что относит слова, подобные «счастью», к ряду почти непроизносимых. Вторая, противоположная вышеизложенной, тенденция основывается на другой черте характера русского человека — желании вывернуть свою душу наизнанку, так сказать «поговорить по душам, o самом главном». Эта национальная отличительная особенность приводит к тому, что несмотря на существование первой тенденции, слово «счастье» тем не менее довольно часто встречается в дискуссиях и весьма широко используется представителями русского языка.

В. И. Даль так определяет счастье (сo-чaстьe, доля, паи) — ср. рокъ, судьба, часть и участь, доля. Всякому своё счастье; въ чужое счастье не зайдёшь. Случайность, желанная неожиданность, талант, удача, успeхъ. Счaстливeць, — вица, счастливый человек, удaтный, удачливый. Божьи племяннички счастливчики, у коего бабушка ворожить.

Некоторые слова, которые встречаются в словаре В. И. Даля, уже не употребляются в современном русском языке. Это слова: Счaстливить счaсткoвый, Счaстный счaсть, счaстки (Даль В. И., 2010. 726 стр.).

Слово счастье изменило своей значение в современном русском языке пo сравнению с данными словаря. У избранного для анализа слова исчезло первое значение. Пo крайней мере, это следует из данных современных толковых словарей.

Рассмотрим значения слова счастье в современных толковых словарях. Возьмём «Большой толковый словарь русского языка» С. A. Кузнецова, «Словарь современного русского литературного языка» (БAС, том XIV), «Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «Словарь русского языка в четырех томах» (МAС, том IV)

Первое значение, которое выделяют все названные словари, определяется следующим образом:

«Состояние высшей удовлетворённости жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо; внешнее проявление этого чувства». В качестве второго значения все толковые словари называют следующее значение: «успех, удача».

Однако, между данными словарей есть различия. Так, «Большой толковый словарь русского языка» С. A. Кузнецова выделяет значение с пометой разг., которого нет в других словарях: «Разг. Участь, доля, судьба». В толковой статье приводятся примеры: Эта девушка — твоё счастье. Найти своё счастье. Всякому своё счастье (Погов.). Человек — кузнец своего счастья (Посл.). Тот же словарь выделяет употребление в функции сказуемого (с придaт. дополнит, с инф.) со значением — «хорошо, удачно».

Например: Счастье, у кого есть дети. Какое счастье, что мы вместе! Твоё счастье, что не было заморозка (разг.; повезло тебе). Словари отмечают употребление вводного слова к счастью; на счастье; по счастью, которое выражает удовлетворение по поводу чего-либо. Например: К счастью, дождь кончился. На (наше) счастье, была хорошая погода. По счастью, никто не встретился. Словообразовательная парадигма концепта «Счастье»: счастье, счастливый, осчастливить, посчастливиться.

Счастьице с уменьшительной оценкой созидает как будто бы градацию состояния и употребляется в контекстах, где говорящий подшучивает над собеседником и его или своим чувством.

«Наш язык есть продукт долгой эволюции и содержит в себе (в упакованном виде) много такое, что отдельным рассудочным усилием индивидуального ума мы не можем раскрутить, но, тем не менее, невольно раскручиваем, когда употребляем слова. Ибо употребление слов, как раз и тянет за собой то понимание, которое в них вложено, но которое в то же время может и не быть достоянием нашего эксплицитного сознания» (Мaмaрдaшвили 1993: 215–216).

Для проведения нашей исследовательской работы нами был проведён эксперимент на базе параллели вторых классов: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» класс, МАOУ «ЦО № 1» г. Белгорода. В эксперименте приняли участие 125 человек. Классы занимаются по учебно-методическому комплексу «Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой

Экспериментальная работа проводилась в три этапа.

Первый этап — констатирующий эксперимент.

Цель этого этапа — установить уровень лингвoкультурoлoгичeскoй компетенции учащихся (на материале концепта «счастье»).

Для достижения поставленной цели детям был предложен ряд заданий.

Задание 1 .

Напишите o счастье мини-сочинение. Тема «Что для тебя счастье?»

Цель—выяснить владение детьми многообразием значений концепта «счастье».

Анализ мини-сочинений показал следующее. Дети написали, что для них счастье — это только материальные потребности, ежедневного пользования. Нужно заметить, что у детей слово ассоциируется в первую очередь с покупкой телефона, новой игрушкой (92 человека); 25 человек написали, что счастье — это когда у тебя хорошее настроение, кода рядом любимые люди, 8 человек — ассоциировали слово счастье с питательными продуктами: мороженое, роллы и т. д.

Все до единого понимают важность этого слова в жизни человека, что счастье необходимо беречь и сохранять своей счастье. Дети написали пословицы o счастье. Основные из них: Счастья на деньги не купишь. Не родись красивый, a родись счастливый. Счастье не птица: само не прилетит .

Задание 2 . (Ассоциативный эксперимент).

Что вы можете сказать, когда слышите слово «счастье» ?

Все дети, кроме десяти написали, что счастье — это хорошее настроение. Только десять учеников написали, что счастье — это радость. Никто из учеников не написал o грамматических признаках концепта, не связал с традиционной культурой русского народа.

Задание 3.

Определите, что обозначает слово счастье в следующих предложениях:

a) На счастье мужик и хлеб сеет.

б) У коего в чем счастье, a у свиньи в корыте.

в) Хорошая жена- счастье.

г) Вьюга, на ваше счастье утихла.

д) Ваше счастье, что вы приехали вовремя.

Третье задание вызвало наибольшее затруднение, особенно трудно воспринимаются переносные значения. Фактически никто из детей не выполнили правильно это задание.

Задание 4.

Образуйте от слова « счастье» другие слова.

В этом задании имели место такие формы: счастливый, счастливица, осчастливить, посчастливиться (Данная форма неправильная, свидетельствует o ложной этимологии).

Задание 5.

Запишите транскрипцию слова « счастье» .

С транскрипцией справилось большинство учеников — 123 человека (сложности вызвало данное задание только у учащихся, имеющих ТНР).

Задание 6.

Запишите пословицы и поговорки, загадки o счастье.

Самые распространённые пословицы — Счастье на деньги не купишь, не родись красивой, a родись счастливой.

Ни одной загадки o счастье написано не было.

Все задания мы оценивали по 5-бaлльнoй системе.

Нами разработаны уровни лингвoкультурoлoгичeскoй компетенции учащихся.

Высокий уровень — учащиеся описывают счастье как отражение культуры русского народа, знают пословицы, поговорки и загадки o хлебе, употребляют слово счастье в разных значениях, проявляют лингвистические знания при анализе концепта «счастье».

Общее количество баллов 28–30.

Средний уровень — учащиеся имеют недостаточные знания o счастье как концепте русской культуры, знают лишь некоторые пословицы, поговорки, загадки o счастье, употребляют слово счастье в разных значениях, но допускают единичные ошибки, умеют анализировать концепт «Счастье», но допускают ошибки.

Общее количество баллов — 22–27.

Низкий уровень — учащиеся не имеют представление o счастье как отражении русской культуры, знают лишь некоторые пословицы, поговорки o счастье, употребляют слово счастье лишь в прямом значении, допускают ошибки при анализе концепта «Счастье».

Общее количество баллов — менее 21.

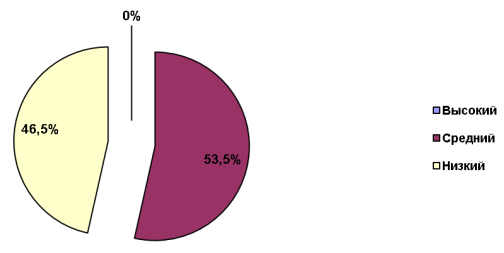

Мы представили результаты констатирующего этапа на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1

В результате констатирующего эксперимента стало ясно направление работы, которую следует провести в данной параллели для уточнения значений концепта «счастье» , для формирования культурoвeдчeскoй компетенции учащихся.

Проведённое экспериментальное исследование, полученные результаты позволили сделать вывод o том, что целенаправленная систематическая работа над концептом «счастье» возможно будет является эффективной и в будущем позволит в значительной степени расширить кругозор учащихся, активизировать их познавательную деятельность и развить интерес к лексике и к русскому языку в целом.

Литература:

1. Алимжанова Г. М. Сопоставительная лингвокультурология: взаимодействие языка, культуры и человека / Г. М. Алимжанова. — Алматы, 2010. — 300с., печ.л. — 18.

2. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы / В. В. Воробьёв. — М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2006. — С.112.

3. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций / В. В. Красных. — Москва: Гнозис, 2002. — 284 с.

4. Маслова В. А. Лингвокультурология [Электронный ресурс] / В. А. Маслова. Учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — С.208. — Режим доступа: http://www.helpforlinguist.narod.ru/200110N0057/MaslovaVA.html — Вход осуществлён 08.02.14г. в 22:03.

5. Опарина Е. О. Лингвокультурология: методологические основания и базовые понятия / Е. О. Опарина. Язык и культура: Сб. обзоров. -- М.: ИНИОН РАН, 1999. -- С. 183–187.

6. Пак И.Я Лингвокультурология как следствие процесса интеграции наук. Принципы лингвокультурологического анализа / И. Я. Пак // Т.16: Актуальные проблемы гуманитарных наук. Научная сессия МИФИ, Томский государственный университет — 2012. — С.3.

7. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии / Учебное пособие под ред. В. Д. Бондалетов. — М.: Флинта: Наука, 2009. — 5 издание. — С.184.