Введение

Вопросы обеспечения автономности электроснабжения решаются различными способами: ветрогенераторы; солнечные батареи [1]; гидрогенераторы погружного типа (на быстрых горных реках); электрогенераторы с приводом от двигателя внутреннего сгорания; и, наконец, химические источники (аккумуляторные батареи — АКБ и гальванические элементы — ГЭ) [2].

Наиболее простой способ питания маломощных и низковольтных электрических приборов — это питание от химических источников. В этом случае при эксплуатации необходимо вовремя производить зарядку АКБ и смену разрядившихся ГЭ [3]. Поэтому исследования физических, химических, физико-химических и др. процессов, протекающих в химических источниках и прямо или косвенно влияющих на их эксплуатационные характеристики, являются несомненно актуальными.

В данной работе приведены результаты исследований влияния непрерывной (долговременной) резистивной нагрузки (потребителя с постоянным во времени активным электрическим сопротивлением) на характеристики гальванического источника питания (разрядный ток, электродвижущая сила — ЭДС).

Объектом исследования были выбраны алкалиновые (щелочные) «пальчиковые» (mignon) батарейки марки Liberhaus Energy AA (LR6) с напряжением (ЭДС) 1,5 В. Они долго держат заряд и используются для приборов со стандартным и повышенным энергопотреблением, работающим автономно и не требующим подключения к сети (фотоаппаратов, радиоприёмников, часов, компьютерных мышек, игрушек и мн. др.). Это марганцево-цинковые гальванические элементы с щелочным электролитом, благодаря которому элемент более энергоемок в сравнении с соляным аналогом. Они надежны и безопасны в использовании: химическая реакция сопровождается минимальным выделением газа, а герметичный корпус исключает протекание электролита. У алкалиновых элементов длительный срок хранения: могут храниться без использования и потери эксплуатационных качеств до 5–7 лет. Такими качествами являются, например, устойчивость к воздействию высокой нагрузки и перепадам температуры, стабильность работы в условиях низких температур, равномерность потери заряда и поддержка стабильной мощности при минимальном заряде. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость (дороже солевых); необходимость утилизации (специальные методы); больший по сравнению с прочими батарейками вес; невозможность повторной зарядки, что, собственно, относится к подавляющей части батареек других типов.

Основная часть

Исследования проводились с использованием резисторов с номинальным сопротивлением R 1 =10 кОм и R 2 =5,1 кОм, включавшихся последовательно с источником питания (две последовательно включенные батарейки, находящиеся в батарейном отсеке). Измерительным устройством служил цифровой мультиметр марки DT-832.

Рис. 1. Схема эксперимента по измерению разрядного тока

Схема нагружения и измерения силы разрядного (рабочего) тока представлена на фотографии (рис. 1).

Результаты измерений силы разрядного тока представлены в таблице 1.

Таблица 1

Разрядный ток в зависимости от времени нагружения

|

R 1 =10.0 кОм |

t , ч |

0 |

0,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

4.5 |

5,0 |

|

I , мка |

346 |

345 |

345 |

343 |

341 |

340 |

339 |

337 |

335 |

335 |

333 | |

|

t , ч |

5,5 |

6,0 |

6,5 |

7,0 |

7,5 |

8,0 |

8,5 |

9,0 |

9,5 |

10,0 | ||

|

I , мка |

330 |

330 |

329 |

328 |

325 |

325 |

322 |

322 |

321 |

321 | ||

|

R 2 =5.1 кОм |

t , ч |

0 |

0.5 |

1 |

1.5 |

2 |

2.5 |

3 |

3.5 |

4 |

4.5 |

5 |

|

I , мка |

640 |

640 |

640 |

640 |

639 |

639 |

639 |

637 |

637 |

637 |

636 | |

|

t , ч |

5.5 |

6 |

6.5 |

7 |

7.5 |

8 |

8.5 |

9 |

9.5 |

10 | ||

|

I , мка |

637 |

636 |

636 |

635 |

635 |

635 |

635 |

635 |

635 |

635 |

Из таблицы можно видеть, что уменьшение силы разрядного тока происходит достаточно медленно: за 10 часов работы схемы уменьшение составило около 7 % (для R 1 =10.0 кОм) и 1 % (для R 2 =5.1 кОм).

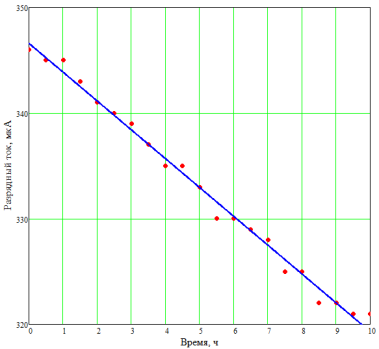

Графически изменение силы разрядного тока при сопротивлении резистора R 1 =10.0 кОм показано на графике, представленном на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость разрядного тока от времени (при сопротивлении 10 кОм)

На графике (рис. 2) можно видеть, что разряд идет относительно равномерно. Прямая (рис. 2), отражающая зависимость разрядного тока I p (мкА) от времени t (час) построена по методу наименьших разрядов, а ее уравнение имеет вид:

Т. е. в рассматриваемом случае за один час разрядный ток уменьшается приблизительно на 2.7 мкА.

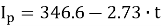

Авторами, при сравнении «поведения» разрядного тока при различных сопротивлениях резистора, ожидалось, что скорость падения разрядного тока будет выше при меньшем сопротивлении. Это ожидание основывалось на том факте, что при меньшем сопротивлении больший ток приведет к более быстрому «истощению» энергии элементов (согласно закона Джоуля-Ленца). Однако на деле этого не произошло. Из таблицы 1 можно видеть, что за 10 часов работы при 10 кОм ток уменьшился на 25 мкА (приблизительно на 7 %), а при 5.1 кОм — всего на 5 мкА (приблизительно на 1 %). Для наглядности зависимости разрядного тока от времени при различных сопротивлениях показаны на графике, представленном на рис. 3.

С чем связано реальное поведение с ожидаемым? Так как эксперименты проводились с разницей во времени около месяца и во всех случаях на «новых» батарейках («из магазина»), то возможно они могли быть из разных партий и иметь разные качества и разнящиеся начальные физико-химические характеристики.

Рис. 3. Зависимость разрядного тока от времени при различных сопротивлениях резистора

Эксперименты с разрядным током проводились одним из соавторов работы, а измерения ЭДС источника (два ГЭ в батарейном отсеке) (рис. 1) выполнялись независимо другим соавтором. Во всех экспериментах использовались «свежие» (другие) пары батареек той же марки (Liberhaus). Первая (сопротивление 10 кОм) и вторая (5.1 кОм) серии измерений проводились с разницей в месяц (на разных парах элементов). Измерения выполнялись также в течение 10 часов (показания снимались каждые полчаса). Были получены нижеследующие результаты.

При сопротивлении 10 кОм в течение первых пяти часов работы ЭДС не менялось (с точностью до сотых долей вольт) и имело значение 3,22 В; затем значение ЭДС понизилось до 3,20 В и оставалось неизменным в течение следующих пяти часов измерений. Уменьшение ЭДС, произошедшее за 5–10 часов нагружения, составило всего около 0,5–1,0 %.

При сопротивлении 5.1 кОм в течении первых 1,5 часов работы ЭДС не менялось и составляло 3.31 В; затем, начиная со 2-го часа работы и до 5.5 часов, 3.30 В; с 6-го часа по 8,5 часа — 3.29 В; с 9-го часа по 10 час — 3.28 В. Эти показатели уменьшения также укладываются в 0,5–1,0 % как и для большего сопротивления (меньших токов). Этот факт действительно говорит о стабильности электрических показателей (ЭДС и разрядный ток) алкалиновых элементов при длительном непрерывном режиме их работы.

Заключение

По результатам проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы.

- Алкалиновые ГЭ с номинальным рабочим напряжением (ЭДС) 1,5 В (типа АА) позволяют на токах до 1 мА обеспечить бесперебойную работу потребителей в течение порядка 10 часов. Относительное уменьшение силы тока и ЭДС при этом не превышает 10 %. Это подтвердило заявленное выше достоинство таких ГЭ — они «поддерживают стабильную мощность». Это главный вывод и достоинство.

- Подтверждено (также озвученное выше) достоинство алкалиновых ГЭ о том, что они «равномерно теряют заряд» (рис. 2).

- Увеличения скорости разряда ГЭ при увеличении разрядного тока не обнаружено (рис. 3). Что тоже положительно характеризует способность алкалиновых элементов «удерживать» стабильность характеристик при кратно отличающихся нагрузках.

Литература:

- Коровина Д. В. Перспективы использования солнечной энергии в Сочинском государственном университете. Труды VI региональной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: «Молодежь — науке. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса». Сочи, 2015, с.177–180.

- Кириллов, А. М. Электрический ток из газировки / А. М. Кириллов, И. А. Цеменко // Молодой ученый. — 2024. — № 4(503). — С. 1–6. — EDN EPWENU.

- Горбачева, В. В. Влияние давления в шинах на безопасность движения автотранспортных средств / В. В. Горбачева // Юный ученый. — 2025. — № 1(86). — С. 46–49. — EDN FRJFGT.