С татья посвящена исследованию динамики языковой нормы русского языка в условиях стремительного развития цифровой коммуникации. Рассматривается противостояние тенденций консервации традиционных языковых норм и инновационных процессов, обусловленных спецификой интернет-коммуникации, включая влияние интернет-сленга, социальных сетей, мессенджеров и новых форматов текстового общения. Анализируются ключевые факторы, определяющие изменения в лексике, грамматике и орфографии, а также их восприятие носителями языка и отражение в нормативных справочниках и образовательной практике. Особое внимание уделяется проблеме сохранения языковой культуры в условиях активного распространения ненормативных и гибридных языковых форм.

Ключевые слова: языковая норма, цифровая коммуникация, интернет-сленг, социальные сети, языковые инновации, консервация нормы, русский язык, лингвистическая динамика.

The article is devoted to the study of the dynamics of the language norm of the Russian language in the context of the rapid development of digital communication. The article examines the confrontation between the tendencies of conservation of traditional language norms and innovative processes caused by the specifics of Internet communication, including the influence of Internet slang, social networks, instant messengers and new formats of text communication. The key factors determining changes in vocabulary, grammar and spelling are analyzed, as well as their perception by native speakers and reflection in normative reference books and educational practice. Particular attention is paid to the problem of preserving language culture in the context of the active spread of non-normative and hybrid language forms.

Keywords: language norm, digital communication, Internet slang, social networks, language innovations, conservation of norms, Russian language, linguistic dynamics.

Современный этап развития русского языка характеризуется интенсивным взаимодействием с цифровой средой, что оказывает существенное влияние на все уровни языковой системы. Распространение интернета, социальных сетей, мессенджеров и других форм онлайн-коммуникации порождает новые способы языкового выражения, которые зачастую вступают в противоречие с устоявшимися языковыми нормами. Данное исследование направлено на изучение динамики языковой нормы в этих условиях, выявление основных тенденций и определение баланса между процессами консервации традиционных форм и неизбежными языковыми инновациями. Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления происходящих языковых изменений для сохранения языковой культуры, совершенствования образовательных методик и развития нормативной лингвистики.

Языковая норма, понимаемая как совокупность общепринятых правил использования языковых средств в определенный период времени, является динамичным явлением, подверженным влиянию различных социальных, культурных и технологических факторов. В лингвистике выделяют несколько аспектов языковой нормы: узус (фактическое употребление языка), кодификация (фиксация нормы в словарях и грамматиках) и оценка (отношение носителей языка к различным вариантам употребления). Цифровая коммуникация представляет собой новую среду, которая оказывает непосредственное воздействие на все эти аспекты. Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные проблемам языковой нормы, социолингвистики, интернет-лингвистики и теории коммуникации. Особое значение имеют работы, анализирующие влияние средств массовой коммуникации и новых технологий на развитие языка [1, с. 6–11].

Лексический уровень русского языка наиболее подвержен влиянию цифровой коммуникации. Интернет-сленг, возникающий как средство неформального общения в сети, активно проникает в повседневную речь, особенно среди молодежи. Появляются новые слова и выражения, обусловленные спецификой онлайн-взаимодействия (например, лайк, репост, хейтер, кринж ), а также происходит переосмысление существующих лексем ( зависать, троллить, буллинг ). Экономия языковых средств, характерная для текстовых сообщений и социальных сетей, приводит к распространению аббревиатур ( ИМХО, LOL, спс ), сокращений и графических символов (смайликов, эмодзи), которые становятся частью неформальной лексики. Процесс заимствования англицизмов также активизируется под влиянием глобальной сети и англоязычного контента. В то же время, цифровая среда способствует сохранению и распространению некоторых архаизмов и диалектизмов, которые могут использоваться в ироническом или стилистическом целях. Нормативная лексикография сталкивается с необходимостью фиксации новых лексических единиц и определения их статуса, что представляет собой сложную задачу в условиях быстро меняющегося языкового узуса [2, с. 7]

Грамматический строй русского языка в цифровой коммуникации также претерпевает определенные изменения, хотя и менее радикальные, чем лексика. Наблюдается тенденция к упрощению синтаксических конструкций, использованию коротких предложений и эллиптических высказываний, что обусловлено стремлением к быстроте и экономичности общения. В неформальной переписке допускаются отклонения от пунктуационных норм, обусловленные эмоциональностью и спонтанностью коммуникации. Распространение голосовых сообщений и видеоконтента может оказывать опосредованное влияние на произносительные нормы и интонационные модели, хотя это требует дальнейшего изучения. Влияние англоязычных грамматических структур также может прослеживаться в некоторых заимствованных конструкциях, однако степень этого влияния на данный момент остается предметом дискуссий. В целом, грамматическая норма русского языка проявляет большую устойчивость к непосредственному влиянию цифровой среды по сравнению с лексикой, однако функциональные изменения в использовании грамматических средств все же наблюдаются [2, с. 14]

Орфографические и пунктуационные нормы русского языка в цифровой коммуникации подвергаются значительной трансформации, особенно в неформальных жанрах общения. Стремление к скорости и удобству набора текста часто приводит к игнорированию или упрощению орфографических правил, появлению намеренных ошибок как средства выражения эмоций или принадлежности к определенной интернет-субкультуре (например, олбанский язык ). Использование заглавных букв, повторение букв и знаков препинания могут служить для передачи эмоциональной окраски сообщения. В социальных сетях и мессенджерах наблюдается вариативность в использовании знаков препинания, обусловленная не столько грамматическими правилами, сколько интонационными и смысловыми акцентами. Несмотря на это, в формальных видах цифровой коммуникации (например, в новостных статьях, официальных документах, образовательных материалах) соблюдение орфографических и пунктуационных норм остается обязательным. Таким образом, в цифровой среде формируется своего рода диглоссия, где сосуществуют нормативное и ненормативное письмо, выбор между которыми определяется контекстом и целями коммуникации [2, с. 16]

Динамика языковой нормы в эпоху цифровой коммуникации характеризуется постоянным взаимодействием между процессами консервации и инновации . С одной стороны, существует стремление к сохранению традиционных языковых норм, поддерживаемое образовательной системой, нормативными справочниками и значительной частью носителей языка, особенно старшего поколения. Это проявляется в критическом отношении к неологизмам, сленгу и отклонениям от орфографических и пунктуационных правил. С другой стороны, цифровая среда стимулирует языковые инновации, обусловленные потребностями нового типа коммуникации, техническими ограничениями и креативностью пользователей. Новые лексические единицы и формы выражения возникают для обозначения новых реалий, передачи эмоций и установления социальной идентичности в онлайн-пространстве. Процесс кодификации языковых инноваций является сложным и многоступенчатым, и далеко не все элементы интернет-языка получают признание и закрепляются в нормативных источниках. Тем не менее, некоторые наиболее устойчивые и распространенные инновации со временем могут проникать в литературный язык и становиться частью языковой нормы.

Восприятие языковых изменений, происходящих под влиянием цифровой коммуникации, неоднозначно среди носителей русского языка. Молодое поколение, активно использующее интернет и социальные сети, более терпимо относится к языковым инновациям и часто рассматривает их как естественное развитие языка. Представители старшего поколения, как правило, проявляют большую консервативность и выражают обеспокоенность по поводу снижения уровня языковой культуры и засорения языка ненормативной лексикой и ошибками. В обществе ведутся активные дискуссии о допустимости использования сленга, аббревиатур и эмодзи в различных сферах коммуникации, а также о необходимости сохранения чистоты русского языка. Оценка языковых инноваций часто зависит от контекста общения, социальной группы говорящего и его личных языковых предпочтений.

Языковые изменения, обусловленные цифровой коммуникацией, постепенно находят отражение в нормативных словарях и грамматиках, хотя этот процесс происходит с определенным временным лагом. Лексикографы включают в новые издания наиболее употребительные неологизмы и сленговые выражения, снабжая их соответствующими пометами и стилистическими характеристиками [3, с. 232]. В образовательной практике возникает необходимость обучения студентов как нормативному, так и неформальному использованию языка в различных коммуникативных ситуациях, а также развития у них критического мышления по отношению к языковым инновациям. Педагогам приходится искать баланс между формированием грамотности и пониманием специфики цифровой коммуникации. Разрабатываются новые методические подходы, направленные на повышение языковой культуры и формирование ответственного отношения к языку в интернет-среде.

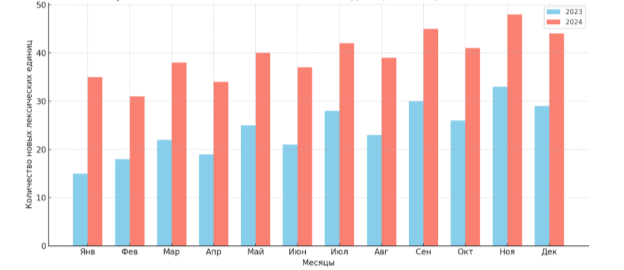

Проведенное исследование, направленное на изучение динамики лексических инноваций в русскоязычном сегменте Twitter за период 2023–2024 годов, основывалось на анализе случайной выборки из 5000 твитов ежемесячно. Для выявления новых лексических единиц применялся метод контекстуального анализа и сравнения с данными авторитетных лексикографических источников. Зафиксированные неологизмы и сленговые выражения классифицировались по тематическим группам (например, технологии, политика, культура, социальные отношения) и по механизмам образования (например, заимствования, словосложение, деривация, семантический сдвиг) [9, с. 272]. Анализ частотности употребления выявленных инноваций позволил определить наиболее активно проникающие в языковой узус лексемы [5, с. 413]. Сравнение количества новых лексических единиц за 2023–2024 годы показано на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение количества новых лексических единиц

Подводя итог проведенному исследованию динамики языковой нормы в эпоху цифровой коммуникации, можно констатировать, что русский язык переживает период активной трансформации под влиянием интернет-среды. Противоборство тенденций консервации традиционных языковых форм и неудержимого потока инноваций, порождаемых спецификой онлайн-общения, определяет вектор развития современного русского языка. Лексический уровень оказывается наиболее восприимчивым к этим изменениям, демонстрируя активное пополнение словарного запаса за счет неологизмов, сленга и заимствований, что наглядно подтверждается данными исследования русскоязычного сегмента Twitter. Грамматический строй и орфографические нормы, хотя и проявляют большую устойчивость, также подвергаются определенному влиянию, особенно в неформальных контекстах цифровой коммуникации. Восприятие этих языковых изменений носителями языка остается неоднозначным, отражая естественное противостояние между стремлением к сохранению языковой традиции и принятием новых форм самовыражения. Отражение этих процессов в нормативных источниках и образовательной практике представляет собой сложную задачу, требующую гибкого и научно обоснованного подхода. В целом, цифровая коммуникация выступает мощным фактором языковой динамики, обусловливая необходимость дальнейшего всестороннего изучения происходящих изменений для сохранения богатства и выразительности русского языка в новом коммуникативном пространстве.

Литература:

- Александрова О. В. Языковая норма и ее кодификация в современном русском языке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2010. № 1. С. 6–11.

- Горошко Е. И. Интернет-лингвистика: становление и перспективы // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия: Филология. 2010. № 61. С. 10–16.

- Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Знак: Языки славянских культур, 2007. 232 с.

- Литневская Е. И. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. М.: Московский Лицей, 2000. 192 с.

- Максимов В. И. Русский язык и культура речи. М.: Гардарики, 2001. 413 с.

- Норман Б. Ю. Теория языка. Вводный курс. М.: Флинта: Наука, 2004. 296 с.

- Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. / Гл. ред. К. С. Горбачевич. М.: Русский язык, 1991–1999.

- Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

- Crystal D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 272 p.