Введение

Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования нормативной и законодательной базы при проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий. Особую значимость данная проблема приобретает в условиях неоднозначного определения трактовок водного объекта в различных отраслях проектирования строительства и различных подходов при проведении экспертизы результатов инженерных изысканий, что может привести как к избыточному усложнению проведения изысканий с соответствующим удорожанием сметной стоимости, так и к недооценке ситуации, которое может привести к негативным последствиям при строительстве и эксплуатации объектов.

Терминология

Основным нормативным документом, регламентирующим производство инженерных изысканий является Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», где указано, что изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат: «…гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, морей, болот, устьевых участков рек, ручьев, временных водотоков)…» [1].

При этом действующий ГОСТ [2] дает определение водотока — как водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности, что позволяет трактовать его в широких пределах и применить данный термин, к таким объектам и формам эрозионного рельефа, как канавы, балки, овраги, ложбины стока и др.

Путаницы добавляет действующий Водный кодекс, в нем появляется термин «водный объект», который определяется как «природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима» [3]. При этом термин «водный режим» широко трактуется, согласно ГОСТ [2], как изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах.

Под данное определение могут попадать непосредственно реки и ручьи, постоянные или временные, так и эрозионные формы рельефа и техногенные объекты, как ложбины, овраги, балки, канавы и др.

Водоохранные зоны

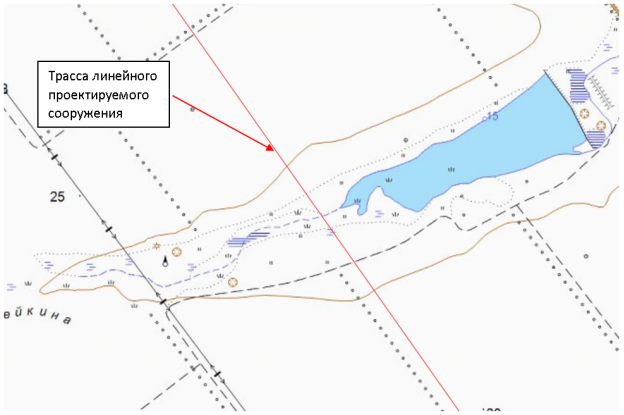

Неоднозначное определение терминологии различных водных объектов и эрозионных форм рельефа в нормативных документах осложняется установлением границ водоохранных зон, определяемых в рамках проведения инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Кроме существующей проблемы в нормативной документации, которая дублирует в различных видах изысканий нанесение границ водоохранных зон и «размывает» ответственность определения данных зон ограничения по видам изысканий, неоднозначное определение термина «водный объект», так и его границ приводит как к замечаниям при прохождении экспертизы проекта, так и к негативным экологическим и правовым последствиям. Существующее Постановление Правительства Российской Федерации № 377 от 29 апреля 2016 года предписывает «…Для установления местоположения береговой линии (границы водного объекта) применяется картометрический способ определения координат береговой линии (границы водного объекта) с использованием актуального картографического материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного зондирования Земли, имеющихся в отношении соответствующей территории в федеральном или ведомственных картографо-геодезических фондах» [4]. Используя данное определение, изыскатель рассматривает пересекаемый водоток/эрозионную форму рельефа как водный объект (рис. 1), рассчитывая максимальные расходы, уровни, деформации и определяет водоохранную зону, руководствуясь принципом «наихудшие условия», т. к. при рекогносцировочном обследовании, анализируя картографический материал и результаты полевого обследования, инженер видит признаки водного объекта, такие как: гидрологический режим, значительную площадь водосбора, меженное русло и обводнение в период повышенной водности.

Рис. 1. Ситуационная схема

Но при этом зачастую получает замечание при прохождении экспертизы такого вида: «балки не являются объектом изучения в рамках ИГМИ. В рамках ИГМИ изучению подлежат только водотоки (временные и/или постоянные). Необходимо уточнить наименование водных объектов пересекаемых водных объектов, пересекаемых проектируемых сооружением» .

Помимо определения непосредственно ширины водоохранных зон, существует проблема определения длины водотока, от которой, согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ [3] зависит ширина водоохранной зоны, т. к. государственный водный реестр не ведется в открытом доступе, при запросе данных в территориальные отделения Бассейновых Управлений нередко выдается стандартный ответ об отсутствии сведений о водном объекте. Кроме того, отсутствует стандартизированная карта с корректным нанесением водных объектов, обратившись к которой специалист мог бы измерить морфометрические характеристики водотоков, водосборов и др.

Кроме проведения инженерных изысканий, данная проблема возникает при отводе земель, постановке на учет водного объекта, при оформлении разрешения на строительство и в других случаях.

Заключение

Таким образом, существующая практика проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий не позволяет однозначно определить отличие водного объекта от эрозионной формы рельефа из-за различия терминологии в нормативных документах.

Решение данной проблемы предлагается в дальнейшем развитии нормативной документации с ясными критериями определения водных объектов/эрозионных форм рельефа/техногенных объектов и др.

Литература:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11–02–96. Росстандарт, Москва, 2016г. 83 с.

- ГОСТ 19179–73 Гидрология суши. Термины и определения. Издательство стандартов, Москва, 1988. 6 с.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 377 от 29 апреля 2016 года «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (с изменениями на 31 октября 2024 года)»