Статья посвящена проблеме развития самостоятельности в современном образовании. Рассматриваются философские, педагогические и психологические аспекты самостоятельности, начиная с работ С. Л. Рубинштейна, который видит её как результат внутренней работы человека, и заканчивая взглядами М. Монтессори на важность независимости для полноценной жизни. Психологические трактовки самостоятельности представлены через мнения таких авторов, как Ш. А. Амонашвили и Н. Д. Левитов, подчеркивающих её значение как личностного качества и уверенности в своих силах. В статье выделяются ключевые компоненты самостоятельности и её роль в образовательном процессе, а также предлагается собственное определение этого понятия как способности ставить и достигать цели в различных условиях.

Ключевые слова: самостоятельность, проблема самостоятельности, психологическая готовность, развитие самостоятельности, структурный компонент самостоятельности.

Проблема развития самостоятельности в наше время является одной из актуальных проблем. Целесообразность формирования личности, не пассивно созерцающей действительность, а активность преобразующей ее, обозначена в ряде исследований.

Философский взгляд на самостоятельность представлен в работах С. Л. Рубинштейна, который утверждает, что самостоятельность является результатом глубокой внутренней работы человека. Она включает в себя не только способность ставить конкретные цели и задачи, но и умение определять направление своей деятельности.

В педагогике вопросы развития самостоятельности рассматривались в трудах таких мыслителей, как Я. А. Коменский, Д. Локк, М. Монтессори и Ж. Ж. Руссо, которые акцентировали внимание на важности самостоятельности детей в процессе трудовой деятельности. Итальянский педагог Мария Монтессори подчеркивала: «Человек не может быть свободен, если он не самостоятелен». Она считала, что самостоятельность и независимость являются врожденными качествами человека. Природа предоставляет все необходимые условия для развития навыков, необходимых для полноценной жизни. Этапы, такие как переворачивание, сидение, ползание и обучение ходьбе, а также формирование социальных и коммуникативных навыков, являются важными шагами в развитии ребенка, позволяющими ему стать независимым от взрослых [5].

В психологии существует множество определений и научных характеристик самостоятельности.

Трактовка понятия «самостоятельность»

|

ФИО |

Понятие |

|

Ш. А. Амонашвили |

Самостоятельность — это особый вид деятельности, которая имеет свои мотивы. Самостоятельность — ценное личностное качество, и его нужно воспитывать, развивать и формировать, но вместе с тем его нужно закалять в огне нравственности, нацеливать детей на солидарность и взаимную помощь. |

|

Н. Д. Левитов |

Самостоятельность ребенка трактуется как уверенность в своих силах, настойчивость, творческий подход к делу, инициативность. |

|

Е. О. Смирнова |

Самостоятельность — это не столько умение выполнять какие-то действия без посторонней помощи, сколько умение постоянно вырваться из пределов своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить свои решения. |

|

А. А. Люблинская |

Самостоятельность не может возникать случайно, она развивается с раннего детства благодаря укрепляющимся простейшим навыкам и привычкам. |

|

А. И. Савенков |

Самостоятельность — это личностное свойство, которое характеризует людей с признаками поисковой активности. |

По мнению К. Юнга, развитие «самости» является ключевым для человека, так как оно обеспечивает его свободное развитие и функционирование. Г. Олпорт рассматривает «самость» как развивающееся свойство личности, которое охватывает все ее аспекты и способствует внутреннему единству [3].

В работах Л. С. Выготского и других исследователей в рамках деятельностного подхода самостоятельность анализируется как качество субъекта, важное для его развития. Л. А. Ростовецкая определяет самостоятельность не как отдельное качество, а как «интегратор» психических процессов. С. Л. Рубинштейн и К. А. Абульханова-Славская рассматривают самостоятельность как высшее личностное образование, связанное с жизненным путем. И. С. Кон подчеркивает, что самостоятельность позволяет принимать важные решения, быть ответственным за свои поступки и действовать в соответствии с личными убеждениями [1].

К. К. Платонов и Г. Г. Голубева определяют самостоятельность как черту характера, проявляющуюся в способности работать без посторонней помощи. В. В. Богословский и другие исследователи считают, что самостоятельность — это волевое качество, выражающееся в готовности принимать решения независимо от внешнего влияния и в умении ставить цели и достигать их [4].

Таким образом, исследователи психологического направления рассматривают самостоятельность и как свойство, и как качество личности, и как черту характера — это такое синтезирующее качество личности, вокруг которого сама личность, собственно, и формируется. Оно связано с активной работой воли, чувств, а также требует большую внутреннюю работу и предполагает способность мыслить самостоятельно и активно проявлять себя в деятельности.

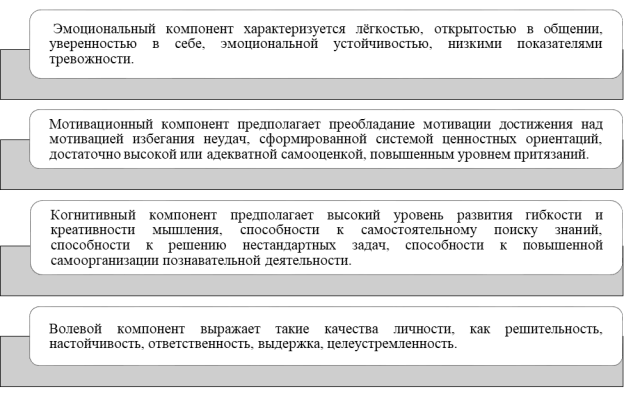

Так, Д. А. Циринг в структуре самостоятельности выделила такие компоненты, как мотивационный, эмоциональный, волевой и когнитивный [5].

Структурные компоненты самостоятельности отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Структурные компоненты самостоятельности

Таким образом, рассмотрев понятия «самостоятельность», а также их структурные компоненты, можно конкретизировать сущность понятия «развитие самостоятельности» — это целенаправленная деятельность , обеспечивающая осведомленность детей в последовательности выполнения.

Рассмотрим понятие самостоятельности в педагогическом контексте. И. Я. Лернер определяет познавательную самостоятельность как качество личности, позволяющее обучающемуся самостоятельно организовывать свою деятельность для решения новых задач, проявляя стремление к познанию через целенаправленный поиск [6].

П. И. Пидкасистый считает, что самостоятельность учащихся проявляется в их активной деятельности, организованной преподавателем для достижения дидактических целей. В этот процесс входят такие компоненты, как поиск, осмысление и закрепление знаний, а также формирование и систематизация навыков.

Другие исследователи подчеркивают важность учета специфики предметной области при организации самостоятельности, поскольку каждый компонент активизирует обучающегося. Также акцентируется необходимость активного участия в учебной деятельности для усвоения социального опыта.

В исследованиях выделяются качества «само», отражающие работу обучающихся над собой, такие как самокритичность, саморегуляция, самооценка и саморазвитие. Мы выделяем ключевые признаки: саморегуляция (самоконтроль и самоорганизация), самоуправление (саморазвитие) и самоответственность (самокритичность и самосознание).

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы даёт нам понять, что есть множество определений понятия «самостоятельность» [2].

В данном исследовании мы придерживаемся следующего определения: самостоятельность — личностное качество, основанное на способности ставить цель, сознательно, ответственно и инициативно добиваться её исполнения своими силами, действовать продуктивно не только в известной обстановке, но ещё и в условиях, требующих принятия нестандартных решений.

Литература:

- Куракина Т. В. Деятельность детских домов-интернатов по адаптации выпускников к самостоятельной жизни / Т. В. Куракина // Работник социальной службы. — 2010. — № 8. — С. 16–22.

- Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья [Текст] / В. Н. Ослон. — М.: Генезис, 2006. — 386 с.

- Пашкин, С. Б. Факторы психологической готовности выпускников педагогического вуза к профессиональной деятельности / С. Б. Пашкин, Е. П. Кораблина, А. Н. Сивак // Перспективы науки и образования. — 2020. — № 6 (48). С. 358–373.

- Сидоров С. В. Педагогика (Теория и методика воспитания): Учебное методич. пособие для студентов пед. вуза. / С. В. Сидоров. — Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 2006. — 56с.

- Смирнова, Е. О. Детская психология / Е. О. Смирнова. — М.: Академия, 2002.- 369с.

- Субботина, Л. Ю. Формирование профессиональной готовности подростков к самостоятельной деятельности / Л. Ю. Субботина // Ярославский педагогический вестник. — 2011. — № 4. — С. 295–298.