В настоящей работе представлены результаты исследования видового состава планктонного сообщества озер, расположенного на территории Ильменского государственного заповедника. Антропогенно-нарушенные участки акватории не оказывают влияния на экосистему озера. Результаты исследования показали, что озера можно рассматривать как эталонные при изучении других озерных систем южноуральского региона, испытывающих техногенную нагрузку.

Ключевые слова: фитопланктон, сапробность Ильменский государственный заповедник.

Одной из важных региональных экологических проблем является состояние водных экосистем. Многие водоемы Уральского региона (а их более 3,5 тысяч) испытывают усиленную антропогенную нагрузку, в связи с чем подвержены процессу эвтрофикации. Мониторинг и классификация водных объектов с целью постепенного улучшения качества воды и их экологического состояния требуют разработки методов оценки состояния водоемов.

В данной работе были исследованы озера, находящиеся на территории Ильменского государственного заповедника [1]. Они не испытывают существенной антропогенной нагрузки. Данные о качестве воды в озерах могут быть использованы в дальнейшем для сравнения и оценки уровня загрязненности озер, расположенных в тех же географических условиях, но имеющих рыбохозяйственное и хозяйственно-бытовое значение, а также подверженных загрязнению бытовыми и производственными стоками.

Биоиндикация — это оценка состояния среды с помощью живых объектов. В качестве одного из объектов биомониторинга используют фитопланктон. Он является важнейшим компонентом водных систем, активно участвует в формировании качества воды и является чутким показателем состояния водных экосистем и водоема в целом.

Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям является одной из наиболее адекватных, так как в ее основе лежит многообразие реакций водных организмов на воздействие загрязняющих веществ. В частности нами была использована оценка по показательным организмам (сапробиологический анализ) по системе Сладечека. Главная трудность применения данного метода биоиндикации состоит в недостаточной разработанности таксономии водной флоры, так как списки видов — индикаторов, разработанные для Западной Европы, в климатических условиях Южного Урала должны применяться с поправками.

Биоразнообразие микроорганизмов разных экологических групп водного биоценоза является важным условием устойчивости существования экосистемы водоема и интенсивности протекающих в нем процессов самоочищения. На изменения, происходящие в водоеме, в том числе антропогенное загрязнение, биоценоз чутко реагирует изменением интенсивности и характера своего метаболизма, изменением видового состава. Поэтому метод биоиндикации успешно используется для изучения состояния водных экосистем.

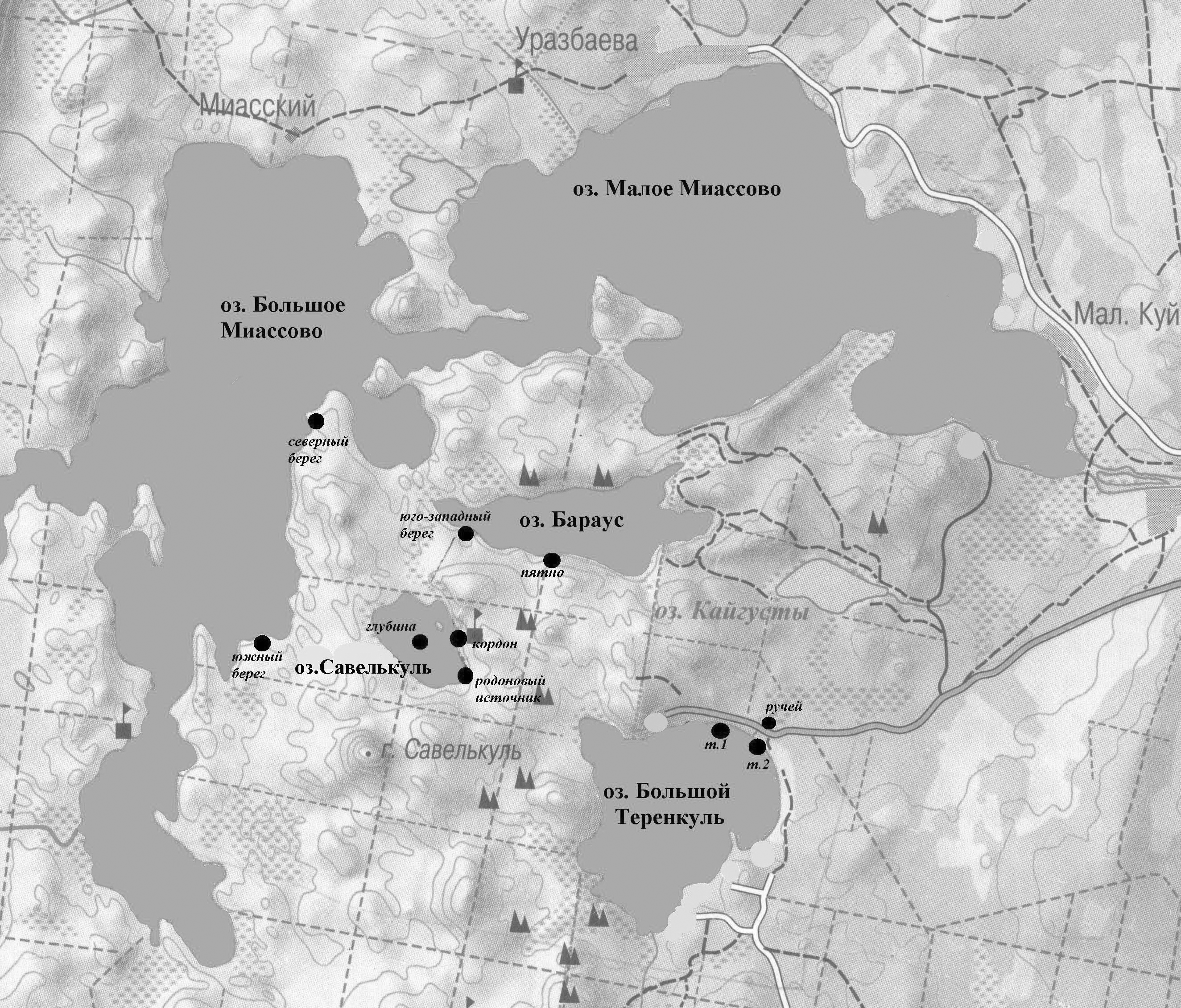

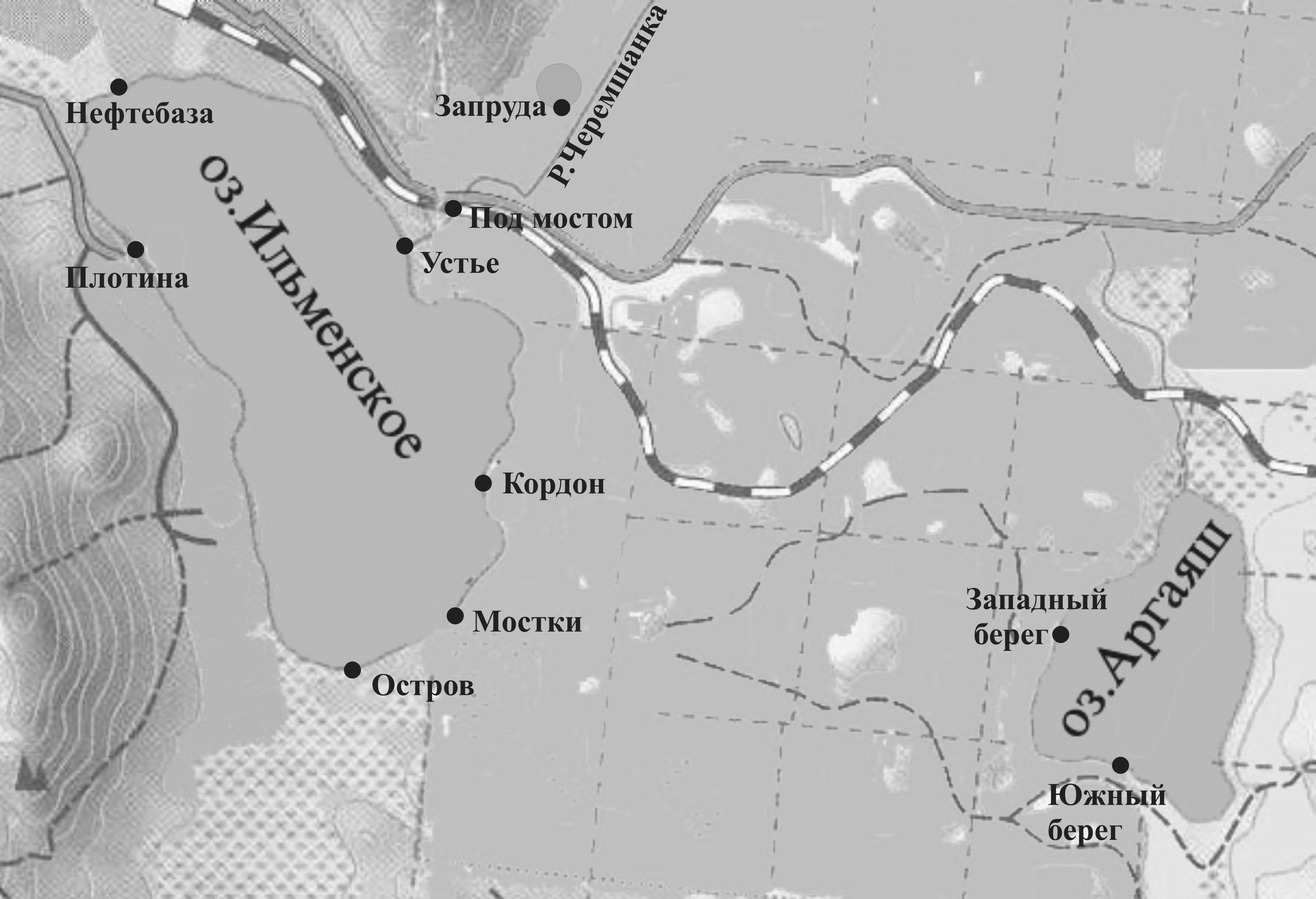

Исследование проводилось на озерах: Савелькуль, Бараус, Ильменское, Аргаяш (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Карта-схема озер Бараус и Савелькуль

Рис. 2. Карта-схема озер Ильменского и Аргаяш

Исследования проводили в июне-июле 2012 гг. во время учебной практики на территории научной базы Ильменского государственного заповедника УрО РАН. Для проведения исследований были выбраны станций в прибрежной зоне водоемов.

При отборе проб использовали батометр в соответствии с общепринятыми для альгологических исследований методами. Сгущение осуществляли осадочным способом. Использовали световые микроскопы с увеличением в 600 и 1000 раз. Виды, разновидности и формы водорослей идентифицировали по отечественным и зарубежным определителям [2].

Рассчитывали индексы сапробности по формуле (1) и определяли зону сапробности для водоема (таблица 1).

где S — индекс сапробности; Si — индикаторная значимость вида i; hi — относительная численность вида; N — число видов-индикаторов.

Таблица 1

Зоны сапробности

|

Значение индекса сапробности |

Зоны сапробности |

Степень загрязненности воды |

|

0–0,50 |

ксеносапробная |

очень чистая |

|

0,51–1,50 |

олигосапробная |

чистая |

|

1,51–2,50 |

b-мезосапробной |

умеренно загрязненная |

|

2,51–3,50 |

a-мезосапробной |

загрязненная |

|

3,51–4,00 |

полисапробной |

грязная |

Наиболее часто встречающиеся виды микроводорослей представлены в таблице 2.

Таблица 2

Доминирующие виды фитопланктона

|

Название водоема |

Доминирующие виды |

|

Озеро Бараус |

Microcystis aeruginosa |

|

Озеро Савелькуль |

Microcystis aeruginosa, Anabaena flos-aquae, Gloeotricha echinulata |

|

Озеро Аргаяш |

Volvox sp., Gloeotrichia еchinulata |

|

Озеро Ильменское |

Microcystis aeruginosa, Asterionella formosa, Fragillaria crotonensis, Gloeotrichia echinulata, Anabaena flos-aquae, Anabaena lemmermanii, Anabaena hassalii, Volvox aureus |

Озеро Бараус расположено на территории заповедника и не испытывает антропогенную нагрузку, но принадлежит к β-мезосапробной зоне. Здесь наблюдалось частичное заболачивание прибрежных зон, поэтому можно предположить развитие процессов эвтрофикации водоема.

Озеро Савелькуль также расположено на территории заповедника и не испытывает антропогенную нагрузку. Для данного водоема индексы сапробности не превышают значения 1,50, что характеризует его как олигосапробный.

Озеро Аргаяш находится на заповедной территории, не испытывает антропогенного влияние, относится к β-мезосапробной зоне.

Озеро Ильменское расположено на южной границе Ильменского государственного заповедника и находится на административной территории г. Миасса. Заповедной является только небольшая часть юго-восточного побережья. На западном берегу озера расположены две базы отдыха, на северном — жилой поселок и нефтебаза.

По результатам сапробиологического анализ воды выяснили, что в целом класс качества воды озера Ильменское по степени сапробности оценивается как мезосапробное (индекс сапробности — 1,48), т. е. удовлетворительно чистая.

В целом, вода в исследуемых озерах достаточно чистая, относится к олиго и β-мезосапробным зонам, что обуславливается, главным образом, процессами самоочищения водоемов. На примере исследованных озер можно проследить естественные процессы при минимальном воздействии на человека.

Литература:

- Буторина Л. А. Ильменский заповедник. — Челябинск: Уральское книжное издательство, 1991. — 159 с.

- Сладечек В. Определитель фитопланктона. — М.: Изд-во МГУ, 1998. — 40 с.

- Ходоровская Н. И. Физико-химические и гидробиологические методы исследования экологического состояния водоемов: учебное пособие. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. — 70 с.