Среди важных вопросов современности на первый план выходит проблема сохранения растительного разнообразия и биоразнообразия в целом. Его стремительное сокращение связано в немалой степени с деятельностью человека (например, прямое уничтожение мест обитания, сбор редких видов на букеты или как лекарственное сырье, неосознанное распространение инвазионных видов и др.).

Климатическое моделирование распространения видов растений является активно развивающейся областью знаний, которая объединяет в себе биологию, экологию, географию и информатику [1, 2, 3, 4]. Моделирование ареалов используется для мониторинга популяций, в частности, редких и исчезающих видов животных и растений. Климатическое моделирование позволяется выявить пригодные местообитания для видов с целью поиска новых точек их местонахождения [3,5]. Немаловажным является возможность оценить распространение видов в будущем используя для этого разные сценарии климатических изменений, что бесспорно важно для сохранения исчезающих видов [6, 7]. Выявление потенциального ареала актуально и для инвазионных видов. Оно позволяет оценить уязвимые территория для внедрения чужеродных видов [8]. Кроме этого, метод является полезным при картографировании растительности, выявлении параметров распределения видового богатства, оценки рисков для видов при изменении окружающей среды [9].

Климатическое моделирование основывается на сопоставлении значений факторов окружающей среды (например, температура, влажность) в точках местонахождения вида и сравнивает с этими значениями по всей исследуемой территории, чтобы выявить наиболее благоприятные для произрастания места. Для этого необходимы точки местонахождения видов, источником этих данных главным образом являются научные гербарии. В настоящее время существует глобальная система о биоразнообразии, которая собирает данные из различных источников информации (в том числе научные гербарии, а также фотографии живых образцов из природы, которые прошли верификацию в iNaturalist). Данные же об окружающей среде можно найти в открытом доступе (Worldclim, Paleoclim, ENVIREM и др.), они именуются переменные и представляют собой растровый слой (карту). Например, если взять переменную BIO1 — среднегодовая температура, то мы можем узнать какое ее значение в любой интересующей нас точке земли.

Существует несколько подходов к климатическому моделированию, реализованные в таких программах как BIOCLIM [10], DOMAIN [11], MaxEnt [12, 13] и др. Наиболее эффективным и распространенным является MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution Modelling) [14, 15]. Отличительной чертой MaxEnt является то, что нам требуются только точки присутствия вида, в то время как в других необходимы данные о точках точного его отсутствия.

Целью нашей работы является климатическое моделирование пригодных для расселения местообитаний редких видов Allium pumilum Vved., Iris tigridia Bunge, Aconitum decipiens Vorosch. et Anfalov.

Материалы и методы

Объекты исследования — Allium pumilum , Iris tigridia , Aconitum decipiens , виды занесенные в красную книгу Алтайского края. Для получения правдоподобной прогнозной модели необходимо хотя бы 80–100 точек присутствия вида. Географические координаты мест сбора были получены нами из гербарного материала ALTB (Южно-Сибирский ботанический сад, Алтайский государственный университет). Также были задействованы данные из научных гербариев MW (Московский государственный университет, г. Москва), NS, NSK (Центрально-Сибирский ботанический сад, г. Новосибирск) представленных в глобальном информационном фонде GBIF [16]. На первом этапе был уточнен ареал исследуемых видов и подготовлены карты их распространения в программе QGIS 3.36.2 (http://qgis.org) [17]. Чтобы избежать ошибки при построении будущей модели были исключены повторы точек местонахождений видов (Таблица 1).

Таблица 1

Количество точек местонахождения видов, используемое в исследовании

|

Название вида / кол-во точек местонахождения |

Количество точек |

Количество точек после обработки |

|

Allium pumilum |

174 |

98 |

|

Iris tigridia |

183 |

116 |

|

Aconitum decipiens |

165 |

86 |

Второй этап собственно климатическое моделирование. Для его проведения необходимы две вещи — точки местонахождения видов (которые мы уже получили) и факторы окружающей среды. Биоклиматические переменные в количестве 19 были взяты из WorldClim [18]. BIO1 — среднегодовая температура, °C; BIO2 — среднесуточная амплитуда, °C; BIO3 — изотермальность, %; BIO4 — температурная сезонность, %; BIO5 — максимальная температура наиболее теплого месяца, °C; BIO6 — минимальная температура наиболее холодного месяца, °C; BIO7 — годовая амплитуда температур, °C; BIO8 — средняя температура наиболее влажного квартала, °C; BIO9 — средняя температура наиболее сухого квартала, °C; BIO10 — средняя температура наиболее теплого квартала, °C; BIO11 — средняя температура наиболее холодного квартала, °C; BIO12 — годовые осадки, мм; BIO13 — количество осадков в наиболее влажный месяц, мм; BIO14 — количество осадков в наиболее сухой месяц, мм; BIO15 — сезонность осадков, % BIO16 — количество осадков в наиболее влажный квартал, мм; BIO17 — количество осадков в наиболее сухой квартал, мм; BIO18 — количество осадков в наиболее теплый квартал, мм; BIO19 — количество осадков в наиболее холодный квартал, мм. Так как наши виды произрастают в горной местности, мы также включили такой фактор как высота.

Климатическое моделирование проводили в программе Maxent в которую загружались данные о местонахождении исследуемых видов и биоклиматические переменные. 25 % точек использовали как обучающую выборку. В результате программа помимо карты прогнозного распространения вида выдает ряд показателей. Наиболее важный среди них это оценка качества модели. Оно оценивается по значению AUC (Area Under the curve) и его можно разделить на пять категорий: 0,9–1,0 — «отлично»; 0,8–0,9 — «хорошо»; 0,7–0,8 — «удовлетворительно»; 0,6–0,7 — «плохо»; 0,6 — «очень плохо» (моделирование не удалось) [19].

Второй важный показатель позволяет выявить наиболее важные факторы, которые влияют на распространение вида. Эти факторы вносят наибольший вклад при построении прогнозной модели и определяются по тесту «Складной нож» (jackknife test).

Результаты и обсуждение

Allium pumilum — Лук низкий

Луковичное растение. Листьев 2–3 штуки, они гладкие, узколинейные, длиной короче цветоносного стебля. Края листьев шероховатые. Цветонос высотой около 10 см, у основания одет влагалищами листьев. Соцветие — головчатый малоцветковый зонтик. Околоцветник широко-колокольчатый, листочки его розоватые. В Алтайском крае встречается только в одном месте. Общее распространение: Россия (Алтай, Тыва), Монголия. Вид занесен в Красную книгу Алтайского края [21] и России [22] (рис. 1).

Рис. 1. Слева — внешний вид Allium pumilum (Фото — Aleksey Vaganov (iNaturalist)). Справа — карта распространения Allium pumilum

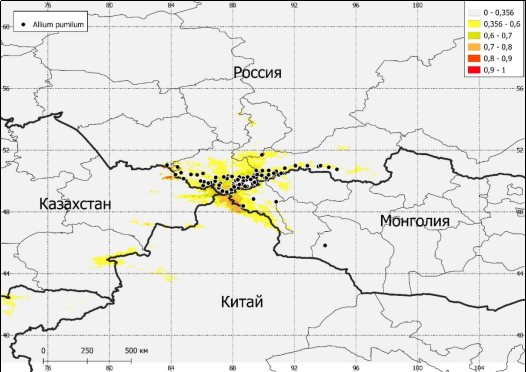

Полученная модель потенциального распространения (рис. 2) A. pumilum по значению AUC оценивается как отличная (AUC обучающей выборки равен 0,961; тестовой — 0,960). Потенциальный ареал вида практический совпадает с фактическим. Тем не менее мы можем увидеть, что есть небольшая вероятность встречи данного вида в Джунгарском Алатау (граница Казахстана и Китая). Помимо этого, с большой вероятностью Лук низкий может произрастать и в Китайском Алтае (во Флоре Китая мы не нашли данный вид).

Рис. 2. Прогнозная карта распространения A. pumilum на основе 19 климатических переменных (Worldclim) и фактора высоты над уровнем моря. Качество модели по индексу пригодности местообитания таксона (AUC): 0,9–1 = «отлично» (красный), 0,8–0,9 = «хорошо» (оранжевый), 0,7, 0,8 = «удовлетворительно» (жёлтый), 0,6–0,7 = «плохо» (светло-жёлтый), < 0,6 = «очень плохо» (серый)

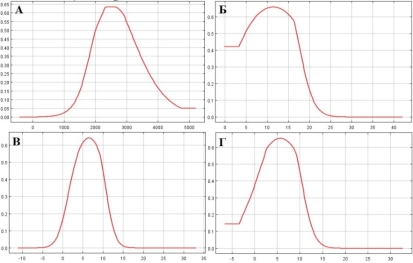

Согласно тесту «складной нож» наибольший вклад вносят такие факторы как: высота, BIO5 (максимальная температура наиболее теплого месяца), BIO8 (средняя температура наиболее влажного квартала), BIO10 (средняя температура наиболее теплого квартала). Наиболее благоприятная для произрастания высота 2400–2600 м (рис. 3А). Средняя температура наиболее влажного квартала в пределах +10–+13°C (рис. 3Б). Значения параметра BIO10 достигают максимума около +7°C (рис. 3В), а BIO10 около +5–+7°C (рис. 3Г). Таким образом, температурный режим и характер рельефа (высота) оказывают решающее влияние на распространение A. pumilum .

Рис. 3. Кривые отклика параметров. По вертикали — вероятность встречаемости вида. А — высота. По горизонтали высота, м. Б — BIO5. По горизонтали — максимальная температура наиболее теплого месяца, °C. В — BIO8. По горизонтали — средняя температура наиболее влажного квартала, °C. Г — BIO10. По горизонтали — средняя температура наиболее теплого квартала, °C

Iris tigridia — Ирис Тигровый

Относится к семейству Касатиковые (Ирисовые) — Iridaceae. Многолетнее травянистое короткокорневищное растение 10–15 см выс. Стебель и корневище при основании окутаны тёмно-коричневыми мелко расщеплёнными влагалищами старых листьев. Листья сизовато-зелёные, узколинейные. Цветок красновато-сине-фиолетовый. Плод коробочка. Цветение в мае, плодоношение в июне. Размножение семенное, но слабое. Встречается на сухих степных склонах и осыпях в Алтайском крае, Республиках Алтай, Тыве, Хакасии, Красноярском крае, а также в Казахстане, Монголии, Китае (рис. 4). Внесен в Красные книги Алтайского края [20], Республики Алтай [22], Красноярского края [23], Тывы [24], Хакассии (2022) и России [25].

Рис. 4. Слева — внешний вид Iris tigridia (Фото — Lisa R. (iNaturalist)). Справа — карта распространения Iris tigridia

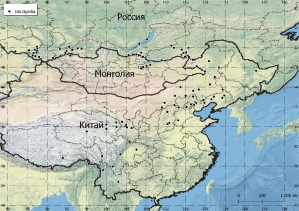

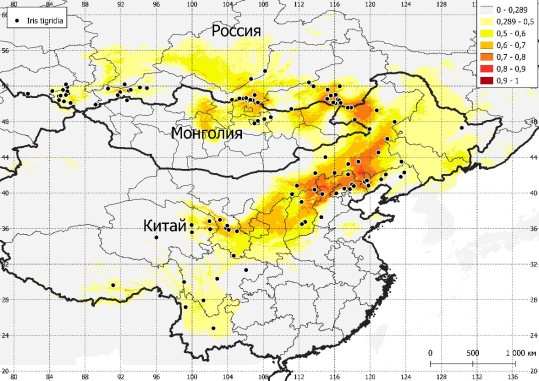

Качество полученной модели (рис. 5) для вида I. tigridia по значению AUC приближается к «отличной» (AUC обучающей выборки равен 0,908; тестовой — 0,877). Потенциальный ареал вида оказался шире фактического. Поиски местонахождения возможны в центральной Монголии, и с меньшей вероятностью в Амурской области.

Рис. 5. Прогнозная карта распространения I. tigridia на основе 19 климатических переменных (Worldclim) и фактора высоты над уровнем моря. Качество модели по индексу пригодности местообитания таксона (AUC): 0,9–1 = «отлично» (красный), 0,8–0,9 = «хорошо» (оранжевый), 0,7, 0,8 = «удовлетворительно» (жёлтый), 0,6–0,7 = «плохо» (светло-жёлтый), < 0,6 = «очень плохо» (серый)

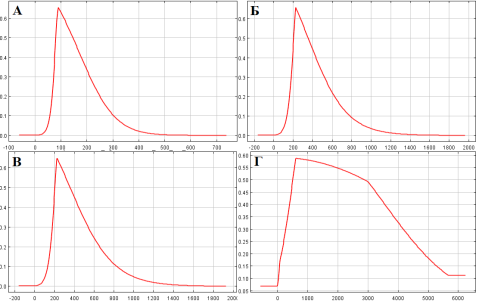

Согласно тесту «складной нож» наибольший вклад в модель вносят: BIO13, BIO16, BIO18, в меньшей степени высота. Так, количество осадков в наиболее влажный месяц составляет около 95 мм (рис. 6A). Количество осадков в наиболее влажный (рис. 6Б) и теплый квартал (рис. 6В) около 220 мм. Оптимальная высота для произрастания около 600 м над уровнем моря (рис. 6Г). Таким образом, для I. tigridia факторы, ограничивающие распространение вида являются осадки и высота.

Рис. 6. Кривые отклика параметров. По вертикали — вероятность встречаемости вида. А — BIO13. По горизонтали количество осадков в наиболее влажный месяц, мм. Б — BIO16. По горизонтали — количество осадков в наиболее влажный квартал, мм. В — BIO18. По горизонтали — количество осадков в наиболее теплый квартал, мм. Г — высота. По горизонтали — высота, м

Aconitum decipiens — Борец обманчивый

Представитель семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Многолетнее растение 30–90 см выс. Клубни короткие, 10–15 мм дл. и 5 мм толщ., соединены в цепочку. Стебли прямые, в нижней части голые, а в верхней части усажены отстоящими волосками. Листья сверху волосистые, почти до основания пальчато-раздельные. Нижние листья на длинных черешках, средние и верхние постепенно на более коротких черешках. Цветки фиолетово-синие, снаружи голые. Плод листовка. Цветет в Июле. Размножение семенное. В Алтайском крае известна одна точка [20], вне России в Казахстане и Монголии (рис. 7). Внесен в Красные книги Алтайского края [20], Республики Алтай [22], Республики Тыва [24] и России [21].

Рис. 7. Слева — внешний вид Aconitum decipiens (Фото — Oyuntsetseg Batlai (iNaturalist)). Справа — карта распространения Aconitum decipiens

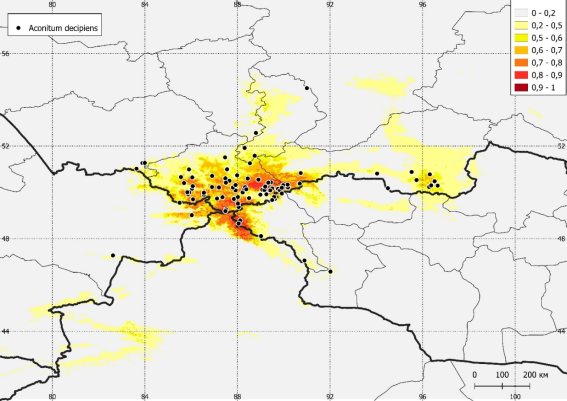

Качество полученной модели (рис. 8) для вида A. decipiens по значению AUC является отличным (AUC обучающей выборки равен 0,970; тестовой — 0,977). Потенциальный ареал вида оказался немного шире фактического. С небольшой вероятностью вид может произрастать на западе Китая по границе с Казахстаном, а также с большой вероятностью на северо-западе Китая в Китайском Алтае.

Рис. 8. Прогнозная карта распространения A. decipiens на основе 19 климатических переменных (Worldclim) и фактора высоты над уровнем моря. Качество модели по индексу пригодности местообитания таксона (AUC): 0,9–1 = «отлично» (красный), 0,8–0,9 = «хорошо» (оранжевый), 0,7, 0,8 = «удовлетворительно» (жёлтый), 0,6–0,7 = «плохо» (светло-жёлтый), < 0,6 = «очень плохо» (серый)

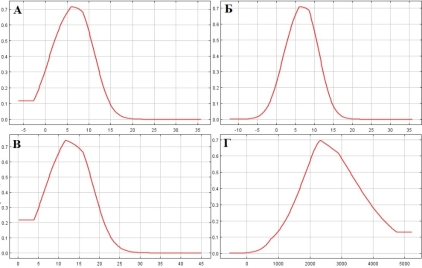

Согласно тесту «складной нож» наибольший вклад в модель вносят: BIO10, BIO8, BIO5 и высота. Cредняя температура наиболее теплого и влажного кварталов около +5–+7 °C (рис. 9 А, Б). Максимальная температура наиболее теплого месяца около 12 °C (рис. 9 В). Высотная поясность подходить в наибольшей степени около 2300 м над уровнем моря (рис. 9 Г). Таким образом, наибольшее влияние на распространение A. decipiens оказывают температурный режим и характер рельефа.

Рис. 9. Кривые отклика параметров. По вертикали — вероятность встречаемости вида. А — BIO10. По горизонтали количество средняя температура наиболее теплого квартала, °C. Б — BIO8. По горизонтали — cредняя температура наиболее влажного квартала, °C. В — BIO5. По горизонтали — максимальная температура наиболее теплого месяца, °C. Г — высота. По горизонтали — высота, м

Заключение

Потенциальный ареал Allium pumilum и Aconitum decipiens во многом совпадает с фактическим, поиск новых местонахождений вида возможен в Китайском Алтае. В Алтайском крае проходит западная граница распространения этих видов. Наиболее значимые факторы окружающей среды, ограничивающие распространение видов Allium pumilum и Aconitum decipiens совпали. Это температурный режим — средняя температура наиболее теплого квартала и влажного кварталов (+5–+7°C), максимальная температура наиболее теплого месяца (около +12°C), а также высота (для Alliumpumilum — 2400–2600 м; для Aconitumdecipiens около 2300 м). По всей видимости это во многом связано с совпадающими ареалами этих видов, но они хорошо отличаются по экологии A. pumilum — щебнистые дриадовые тундры, A. decipiens — субальпийские и альпийские луга. Для вида I. tigridia решающую роль играют осадки — количество осадков в наиболее теплый и влажный кварталы (около 220 мм), количество осадков в наиболее влажный месяц (около 95 мм), а также высота (около 600 м н. у. м.).

Полученные результаты могут быть использованы для поиска новых местонахождений этих редких видов, а также для организации природоохранных мероприятий в будущем. Между тем, нужно подчеркнуть, что речь идет лишь о моделировании вероятностного распределения климатических условий, благоприятных для произрастания того или иного вида, но мы не затрагиваем конкурентную способности вида, его биологических особенностей, биотические факторы в целом, так как на вид всегда действует одновременно большой комплекс экологических факторов.

Благодарности

Исследование проведено на базе Алтайского государственного университета в ходе школьного научного лагеря «BioCamp».

Литература:

- Лисовский, А. А. Преимущества и ограничения методов экологического моделирования ареалов. 1. Общие подходы / А. А. Лисовский, С. В. Дудов, Е. Н. Оболенская // Журн. общ. биологии. — 2020. — № 81(2). — С. 123–134.

- Зайков. В. Ф. Климатическое моделирование потенциального ареала PulsatillaTurczaninovii Кryl. Et Serg. (Ranunculaceae) на территории Евразии / В. Ф. Зайков, А. В. Ваганов, А. И. Шмаков // Теоретическая и прикладная экология. — 2022. — №.1. — С. 140–144.

- Демин, А. Д., Третьякова А. С., Ефимов Д. Ю. Построение потенциальных ареалов Athyriumdistentifolium и Diplaziumsibiricum на территории Евразии на основе климатических данных / А. Д. Демин, А. С. Третьякова, Д. Ю. Ефимов // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. — 2023. — № 3 (47). — С. 20–33.

- Санданов, Д. В. Особенности моделирования распространения видов с использованием метода максимальной энтропии // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2023. — № 17(2). — C. 130–144.

- Левченко, Л. С. Моделирование территорий, пригодных для обитания Alliumobliquum L., внесенного в Красную книгу Томской области, на основе климатических данных / Л. С. Левченко, М. В. Олонова // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. — 2021. — Т. 20. — № 1. — С. 261–264.

- Thomas, C. D. Extinction risk from climate change / C. D. Thomas, A. Cameron, R. E. Green, M. Bakkenes, L. J. Beaumont, Y. C. Collingham, B. F. Erasmus, M. F. De Siqueira, A. Grainger, L. Hannah, L. Hughes, B. Huntley, A. S. Van Jaarsveld, G. F. Midgley, L. Miles, M. A. Ortega-Huerta, A. T. Peterson, O. L. Phillips, S. E. Williams // Nature, 2004. — Vol. 427. — P. 145–148.

- Petrenko, T. Y. Modeling of cold-temperate tree Pinus koraiensis (Pinaceae) distribution in the Asia-Pacific region: climate change impact / T. Y. Petrenko, K. A. Korznikov, D. E. Kislov, P. V. Krestov, N. G. Belyaeva // Forest Ecosystems. — 2022. — Vol. 9 (1). — P. 1–10.

- Qin, Z. Predicting invasions of Wedeliatrilobata (L.) Hitchc. with Maxent and GARP models / Z. Qin, J. E. Zhang, A. Tommaso, R. Wan, R. S. Wu // Journal of Plant Research, 2015, vol. 128, pp. 763–775. DOI: 10.1007/ s10265–015–0738–3.

- Dudov, S. V. Modeling of species distribution with the use of topography and remote sensing data on the example of vascular plants of the Tukuringra Ridge low mountain belt (Zeya State Nature Reserve, Amur Oblast) / S. V. Dudov // Biol Bull Rev. — 2017. — Vol. 7. — P. 246–257.

- Nix, H. A. biogeographic analysis of Australian Elapid snakes / H. A. Nix // Snakes: atlas of Elapid snakes of Australia. — 1986. — No. 7. — P. 4–15.

- Сarpenter, G. DOMAIN a flexible modeling procedure for mapping potential distributions of plants, animals / G. Сarpenter, A. N. Gillison, J. Winte // Biodivers. Conserv. — 1993. — Vol. 2. — P. 667–680.

- Phillips, S. J. Maximum entropy modeling of species geographic distributions / S. J. Phillips, R. P. Anderson, R. E. Schapire // Ecol. Model. — 2006. — Vol. 190. — P. 231–259.

- Phillips S. J. Modeling of species distributions with MaxEnt: new extensions and a comprehensive evaluation / S. J. Phillips, M. Dudik // Ecography. — 2008. — Vol. 31. — P. 161–175.

- Санданов, Д. В. Современные подходы к моделированию разнообразия и пространственному распределению видов растений: перспективы их применения в России / Д. В. Санданов // Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. — 2019. — № 46. C. 82–114.

- Лисовский, А.А., Дудов С. В. 2020. Преимущества и ограничения методов экологического моделирования ареалов. 2. MAXENT / А. А. Лисовский, С. В. Дудов // Журн. общ. биологии. — 2020. — Т. 81(2). — С. 135–146.

- GBIF. Global Biodiversity Information Facility. https://www.gbif.org/ (Дата обращения, 20.08.2025).

- QGIS. Географическая информационная система QGIS. Проект Open Source Geospatial Foundation. http://qgis.org (Дата обращения, 20.08.2025).

- Fick, S. E. WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas / S. E. Fick, R. J. Hijmans // International Journal of Climatology. — 2017. — Vol. 37 (12). — P. 4302–4315.

- Олонова, М. В.Биоклиматическое моделирование: задания для практической работы и методические указания к их выполнению: [для студентов, магистрантов и аспирантов биологических и географических факультетов] / М. В. Олонова, П. Д. Гудкова. — Томск: Издательский Дом Томского государственного университета. — 2017. — 50 с.

- Красная книга Алтайского края. Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов / под ред. А. И. Шмакова, М. М. Силантьевой. — Барнаул: Издательство Алтайского университета. — 2016. — 292 с.

- Красная книга Российской Федерации. Растения и грибы / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [и др.]; ответственный редактор: доктор биол. наук Д. В. Гельтман. — Москва: ВНИИ «Экология». — 2024. — 944 с.

- Красная книга Республики Алтай (растения) / науч. ред. А. Г. Манеев и др. Горно-Алтайск: ООО «Горно-Алтайская типография». — 2017. — 267 с.

- Красная книга Красноярского края. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов / отв. ред. Н. В. Степанов. — Красноярск: Сибирский федеральный университет. — 2022. — 762 с

- Красная книга Республики Тыва (животные, растения и грибы) / отв. ред. С. О. Ондар, Д. Н. Шауло. — Кызыл; Воронеж: ООО «Фаворит». — 2018. — 564 с.

- Красная книга Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов / под ред. Е. С. Анкиповича. — М.: ООО «Студия онлайн». — 2022. — 300 с.