Введение

Актуальность. Адвентивная флора широко исследуется учёными разных стран. Адвентивные виды проникают, расселяются во всех регионах и играют все большую роль в формировании флор различных географических областей. Это ведёт к утрате региональной специфики. Адвентивные виды, внедряясь в природные сообщества, приводят к необратимым изменениям их структуры, осложняют экологические проблемы, угрожают экономическому благополучию стран, нанося урон сельскому и лесному хозяйству, здоровью людей [2]. Изучение адвентивного компонента экосистем поможет сохранить стабильное функционирование экосистем. Поэтому данная тема является очень актуальной на сегодняшний день.

Проблема: Адвентивный компонент лесных экосистем Поронайского района слабо изучен, между тем адвентивные виды могут нанести урон сельскому и лесному хозяйству, а также привести к другим не менее важным проблемам.

Гипотеза: Чем ближе лесная экосистема расположена к городу, тем больше в её составе присутствует адвентивный компонент, а также если сравнить список адвентивных растений острова разных лет, то можно обнаружить увеличение заносных видов со временем.

Цель работы: Выявить и исследовать адвентивный компонент флоры лесных фитоценозов Поронайского района, разработать памятку. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Составить списки заносных растений;

- Сравнить списки адвентивной флоры, различающихся по времени проведения исследования.

- Изучить видовой состав различных лесных экосистем Поронайского района и для сравнения исследовать экосистему морского берега и школьного стадиона;

- Выявить адвентивный компонент в каждой исследованной экосистеме;

- Сравнить полученные результаты; 5. Предложить способы снижения риска инвазии.

Объект исследования: лесные экосистемы. Предмет исследования: адвентивный компонент экосистем. Экологический риск данного исследования заключается в распространении заносных растений в естественные фитоценозы в результате переноса человеком на подошве обуви, одежде диаспор инвазионных растений.

Практическая значимость. Результаты исследования будут использованы для оповещения населения о способах предотвращения внедрения и распространения заносных видов растений в лесные экосистемы острова, в мониторинге натурализовавшихся адвентивных видов и выявления их новых местонахождений, в расширении списка лекарственных и декоративных растений Сахалинской области за счёт новых заносных видов.

Адвентивный компонент — это чужеродная флора для данного региона. Распространяются растения-чужеземцы благодаря прямому или косвенному влиянию человека. Адвентизация флоры — это процесс заноса чужеродных растений. Растения расселялись человеком при любых миграциях. Для каждой конкретной местности имеются определенные исторические рубежи, вызывающие резкие пики заноса адвентов [6]. В целом, сопротивление среды внедрению адвентивных видов достаточно сильное, природа активно «обороняется» от чужеземцев. Как отмечается в литературе, в новых районах приживается не более 10 % общего числа занесенных видов. Наиболее часто успех вселения адвентивного вида имел место в том случае, если старая и новая родины близки по климату и химическому составу почвы [10]. Со временем виды, успешно внедрившиеся в естественные сообщества, натурализуются, то есть адаптируются к конкретным условиям среды. Анализ последствий антропогенной эволюции показывает, что человек должен быть осмотрительным при плановой интродукции вида и более осторожным, когда может произойти непреднамеренный занос видов, и принимать меры к распространившимся заносным видам [6].

Традиционно адвентивные виды классифицируются по трем основным критериям: времени заноса, способу иммиграции и степени натурализации. По времени заноса выделяют две категории видов: археофиты и кенофиты (неофиты). По роли человека в процессе их переноса на новые территории Г. В. Вынаев и Д. И. Третьяков выделяли интродукцию и индукцию. Под интродукцией понимается преднамеренное введение новых видов, а под индукцией — неконтролируемое, самопроизвольное распространение растений, происходящее в результате хозяйственной деятельности человека [5]. На основе такого подхода выделяют следующие группы видов: ксенофиты, трансзонального и межзонального переноса благодаря деятельности человека; эргазиолипофиты; эргазиофигофиты [3]. По степени натурализации выделяются четыре группы: агриофиты, эпекофиты, колонофиты, эфемерофиты [7].

-

Исследовательская часть

- Составление списков адвентивных растений Сахалина.

Нами был составлен список адвентивной флоры на основании данных «Определителя высших растений Сахалина и Курильских островов» Ворошилова В. Н., Воробьёва Д. П. и др., а также выбраны все адвентивные растения из «Списка Сосудистых растений острова Сахалин» Баркалова В. Ю., Тарана А. А. Это два основных источника, которые содержат наиболее полную информацию о заносных видах на острове Сахалин. Также есть данные о появлении шести новых адвентивных видах сосудистых растений на острове: Galinsoga parviflora, Glechoma hederacea, Glycine soja, Pastinaca sylvestris, Portulaca oleracea и Sigesbekia pubescens. Эта информация сообщается в статье «Адвентивные виды во флоре Сахалина» Сабировой Н. Д. и Сабирова Р. Н., которая была опубликована в 2018 году в Ботаническом журнале (издательство ФГУП «Наука»). В статье приводятся данные об особенностях их распространения и экологии на территории острова [9].

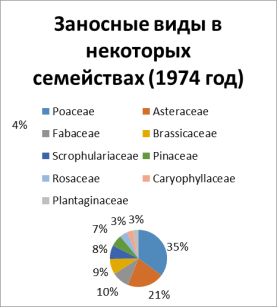

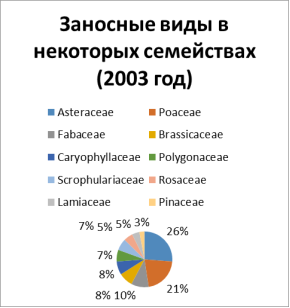

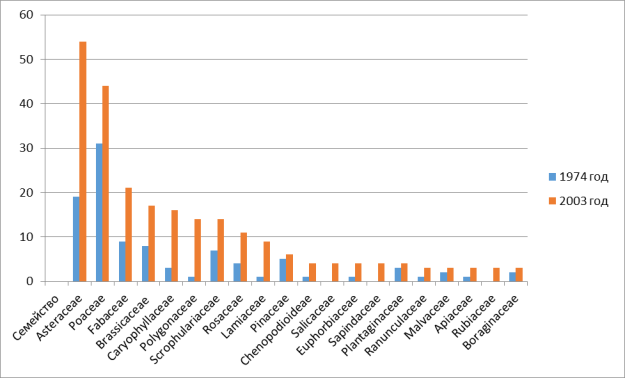

Так как систематика не стоит на месте, то названия семейств и видов были уточнены с помощью онлайн-платформы https://www.plantarium.ru/ [11]. Используя актуальную информацию, было проведено сравнение полученных списков. В результате исследования было обнаружено, что количество заносных растений с 1974 года до 2003 года увеличилось на 165 видов. Результаты исследования приведены в таблице и диаграммах (Приложение, таблица 1, рис. 2, 3). Как показывает динамика, за этот период значительно увеличилось количество заносных видов семейств Сложноцветные, Злаковые, Бобовые, Крестоцветные, Гвоздичные и Гречишные. Такие растения наиболее неприхотливы к условиям обитания и хорошо приспособлены к распространению диаспор на большие расстояния. Выявленная динамика адвентов ещё раз подтверждает актуальность данной темы.

- Исследование адвентивного компонента лесных экосистем и открытых участков.

Методика. Исследование адвентивной флоры проводилось маршрутным методом и методом пробных площадей. Пробные площади были одинакового размера: 10 м на 10 м. На участках изучался видовой состав всех ярусов, определялось обилие вида по шкале О. Друде [8]. Для исследования были выбраны лесные участки, а также открытые пространства, где выражено влияние антропогенных факторов (берег моря, школьный стадион). Производилось изучение адвентизации остаточных лесных экосистем г. Поронайска на примере двух участков: лиственнично-тополёвый разнотравный массив и тополёво-ольховый разнотравный лес. Для сравнения были исследованы в черте города две экосистемы открытых пространств: школьный стадион и берег моря. Другой участок приморской экосистемы был взят в 3 км от города. Остальные исследованные экосистемы являлись лесными и находились на разном удалении от г. Поронайск.

Всего было исследовано 9 экосистем (см. Приложение, карта 1):

- Экосистема берега моря (разнотравный приморский луг) в пределах города;

- Экосистема берега моря (разнотравный приморский луг) в 3 км от города Поронайск;

- Долинный ольхово-ивовый разнотравный лес около реки Леонидовка;

- Лиственничник разнотравный (посадки) недалеко от реки Леонидовки и шоссейной дороги;

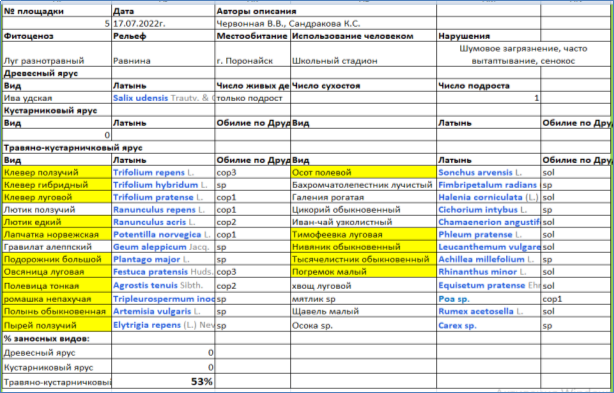

- Луг разнотравный на школьном стадионе (МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска);

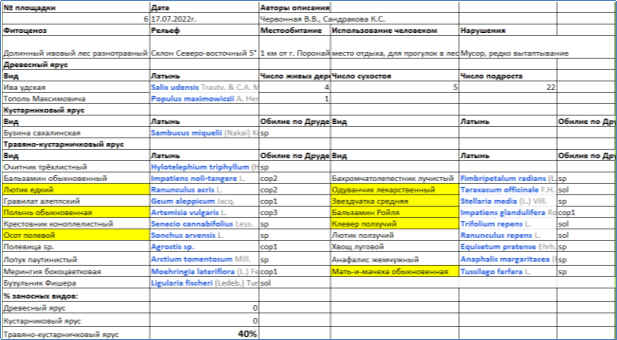

- Долинный ивовый разнотравный лес в 1 км от города Поронайск рядом с лесной дорогой;

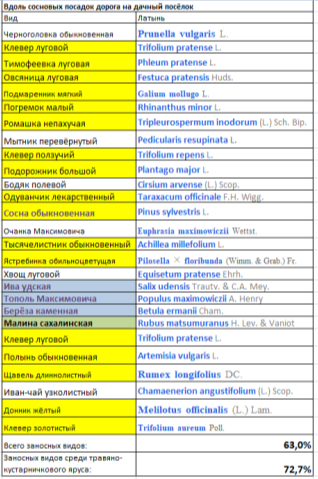

- Сосновый разнотравный лес (искусственные посадки) около станции 353 км и дороги на дачный посёлок;

- Лиственнично-тополёвый разнотравный лес в городе Поронайск за МБОУ СОШ № 7, редко используемый для прогулок;

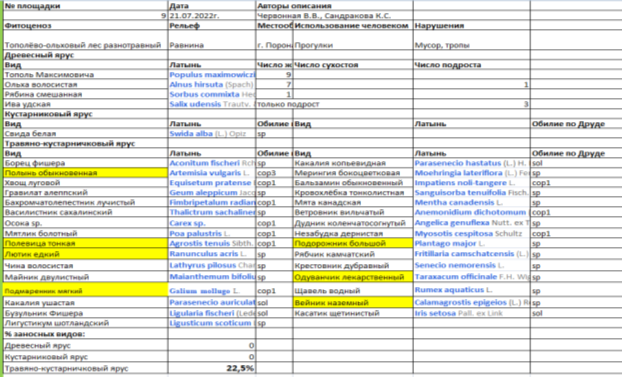

- Тополёво-ольховый разнотравный лес в городе Поронайске. Геоботаническое описание участков 5, 6 и 9 приведено в приложении (см. Приложение, рис. 4, 5, 6).

Флористические исследования осуществлялись также традиционным маршрутным методом для исследования заносных растений на обочинах дорог. Производился сбор гербарных образцов представителей адвентивной флоры района. При последующей обработке материалов полевых исследований определялись и уточнялись видовые названия растений, для чего использовались «Определитель высших сосудистых растений Сахалина и Курильских островов» [4] и платформа https://www.plantarium.ru/ [11]. Используя списки адвентивной флоры, составленные на основе определителя Воробьёва Д. П. и др. [4] и списка видов сосудистых растений Сахалина [1], были выделены заносные виды в составе изученных экосистем и определён процент участия адвентивного компонента в образовании данных экосистем.

Данные исследования показали, что в выбранных экосистемах почти всегда присутствуют заносные растения. Некоторые из них появились вследствие интродукции человеком (посадки сосны, лиственницы), однако большинство адвентов имеют индукционное происхождение. Больше всего заносных видов было обнаружено в городе, а именно на открытом участке (школьный стадион) (см. Приложение, таблица 2). В лесных массивах можно наблюдать большую сопротивляемость инвазии. Можно наблюдать, что чем дальше от города и меньше степень воздействия человека на фитоценоз, тем меньше заносных видов в составе фитоценоза. Было замечено, что в древесном ярусе заносные виды появляются только благодаря интродукции, а в кустарниковом ярусе заносные растения отсутствуют вовсе. Большинство адвентов являются многолетними травами и полукустарничками. Изучение растений обочин дорог показало, что именно на таких участках, тот есть в составе рудеральной флоры (флоры мусорных свалок, обочин дорог), больше всего заносных растений (см. Приложение, изображения 4–5), однако эти адвенты редко проникают в лесной фитоценоз, даже несмотря на близость лесного массива. Так, например, участок 4 (Лиственничник разнотравный, район реки Леонидовка) не содержит в травяно-кустарничковом ярусе адвентов, а участок 7 (посадки сосны обыкновенной) содержит весьма небольшое количество заносных видов, несмотря на близость дачного посёлка. Помочь лесным фитоценозам противостоять адвентивной флоре должен человек. Поэтому нами была разработана памятка населению с целью снижения риска инвазии (см. Дополнительные материалы, изображения 21–22). Соблюдение этих правил должно помочь сохранить эндемичные и краснокнижные виды, ведь виды-чужеземцы часто занимают не свободную экологическую нишу, а вытесняют другие менее приспособленные виды из фитоценозов.

Заключение

За время работы над проектом были выполнены все поставленные задачи. Составлены списки заносных растений за 1974 год и 2003 год. Сравнительный анализ списков показал, что количество заносных видов увеличилось на 165 видов. Исследован видовой состав семи различных лесных экосистем Поронайского района и три экосистемы открытых участков (морского берега и школьного стадиона). Адвентивный компонент присутствует почти в каждой исследованной экосистеме. Не удалось обнаружить адвентов только ан берегу моря в 3 км от города Поронайск. Сравнение полученных результатов показало, что больше всего адвентов в городе, а именно на школьном стадионе. Лесные участки обладают большей способностью к сопротивлению инвазии. Была разработана памятка для населения с целью предотвращения дальнейшей инвазии. Цель была достигнута. С учётом полученных данных, можно сделать вывод о том, что гипотеза нашего исследования подтвердилась.

В результате исследования были собраны гербарные образцы заносных видов растений, которые могут быть использованы для изучения морфологических особенностей адвентивных видов, сформировавшихся в сахалинских климатических условиях.

Приложение

![Исследованные участки на карте г. Поронайска и Поронайского района (масштаб 1:2000) [11] (номер участка указан рядом с точкой)](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/y/5206/images/5206-1.png)

Рис. 1. Исследованные участки на карте г. Поронайска и Поронайского района (масштаб 1:2000) [11] (номер участка указан рядом с точкой)

Рис. 2. 1 — процентное соотношение заносных видов в некоторых семействах за 1974 год; 2 — процентное соотношение заносных видов в некоторых семействах за 2003 год.

Рис. 3. Сравнительная диаграмма заносных видов в некоторых семействах в разные годы

Рис. 4. Электронный бланк описания фитоценоза 5

Рис. 5. Электронный бланк описания фитоценоза 6

Рис. 6. Электронный бланк описания фитоценоза 9

Рис. 7. Список растений, обнаруженных на обочине дорог: 19- вдоль сосновых посадок; 20. шоссейной дороги около участка 4

Таблица 1

Сравнение и динамика появления новых заносных видов.

|

Семейство |

Количество видов |

Дина-мика |

Семейство |

Количество видов |

Дина-мика | ||

|

1974 |

2003 |

1974 |

2003 | ||||

|

Asteraceae |

19 |

54 |

35 |

Campanulaceae |

1 |

2 |

1 |

|

Poaceae |

31 |

44 |

13 |

Juncaceae |

0 |

2 |

2 |

|

Fabaceae |

9 |

21 |

12 |

Cupressaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Brassicaceae |

8 |

17 |

9 |

Berberidáceae |

0 |

1 |

1 |

|

Caryophyllaceae |

3 |

16 |

13 |

Cannabaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Polygonaceae |

1 |

14 |

13 |

Urticaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Scrophulariaceae |

7 |

14 |

7 |

Juncaginaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Rosaceae |

4 |

11 |

7 |

Linaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Lamiaceae |

1 |

9 |

8 |

Hypericaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Pinaceae |

5 |

6 |

1 |

Primulaceae |

1 |

1 |

0 |

|

Chenopodioideae |

1 |

4 |

3 |

Hydrangeaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Salicaceae |

0 |

4 |

4 |

Grossulariaceae |

1 |

1 |

0 |

|

Euphorbiaceae |

1 |

4 |

3 |

Onagraceae |

2 |

1 |

-1 |

|

Sapindaceae |

0 |

4 |

4 |

Geraniaceae |

1 |

1 |

0 |

|

Plantaginaceae |

3 |

4 |

1 |

Balsaminaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Ranunculaceae |

1 |

3 |

2 |

Cuscutaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Malvaceae |

2 |

3 |

1 |

Alismataceae |

0 |

1 |

1 |

|

Apiaceae |

1 |

3 |

2 |

Commelinaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Rubiaceae |

0 |

3 |

3 |

Liliaceae |

1 |

1 |

0 |

|

Boraginaceae |

2 |

3 |

1 |

Amaryllidaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Papaveraceae |

1 |

2 |

1 |

Iridaceae |

0 |

1 |

1 |

|

Amaranthaceae |

0 |

2 |

2 |

Cyperaceae |

1 |

1 |

0 |

|

Violaceae |

1 |

2 |

1 |

Juglandaceae |

1 |

0 |

-1 |

|

Cucurbitaceae |

0 |

2 |

2 |

Ulmaceae |

1 |

0 |

-1 |

|

Oleaceae |

0 |

2 |

2 |

Moraceae |

1 |

0 |

-1 |

|

Caprifoliaceae |

1 |

2 |

1 |

Oxalidaceae |

1 |

0 |

-1 |

|

Convolvulaceae |

1 |

2 |

1 |

Elaeagnaceae |

1 |

0 |

-1 |

|

Solanaceae |

0 |

2 |

2 | ||||

Таблица 2

Сравнение адвентивного компонента на участках (в %)

|

Ярус |

Номер площадки | ||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 | |

|

Древесный ярус |

0 |

0 |

0 |

20 |

0 |

0 |

11 |

25 |

0 |

|

Кустарниковый ярус |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Травяно-кустарничковый ярус |

27 |

0 |

11 |

0 |

53 |

40 |

19 |

41 |

19 |

Литература:

- Баркалов В. Ю., Таран А. А. Список видов сосудистых растений острова Сахалин. 2003 г. — URL: https://www.biosoil.ru/files/publications/00000309.pdf (дата обращения: 08.07.2022);

- Борисова Е. А. Адвентивная флора Верхневолжского региона. (современное состояние, динамические тенденции, направленность процессов формирования). Автореферат. 3.09. 2008г. — URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004312788.pdf (дата обращения: 14.07.2022);

- Владимиров Д. Р., Вэйго Ту. Некоторые теоретические вопросы адвентивной флоры и её инвазионного субэлемента. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2016/03/2016–03–11.pdf (дата обращения: 08.07.2022);

- Воробьёв Д. П., Ворошилов В. Н., Гурзенков Н. Н., Доронина Ю. А., Егорова Е. М., Нечаева Т. И., Пробатова Н. С., Толмачев А. И., Черняева А. М. Определитель высших растений Сахалина и Курильских островов. Л: Издательство «Наука», Ленингр. Отд., 1974. — 372 с.;

- Григорьевская А. Я. Адвентивная флора Воронежской области: Исторический, биогеографический, экологический аспекты: Монография. — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2004. — 320 с.;

- Динамика экосистем. Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. Основы общей экологии. Учебное пособие. М.: Университетская книга, 2005. / Экология и экологическая безопасность. Эколог./ — URL: https://ekolog.org/books/30/16_10.htm (дата обращения: 14.07.2022);

- Классификация адвентивных видов. Инвазивные виды семейства Asteraceae Dumort. в Башкирском Предуралье: распространение, биология и контроль численности. Биология. Studexpo. — URL: https://studexpo.net/867048/biologiya/klassifikatsiya_adventivnyh_vidov (дата обращения: 14.07.2022);

- Методы учёта обилия видов. Файловый архив студентов. Studfiles. — URL: https://studfile.net/preview/3836550/page:19/ (дата обращения: 03.06.2022);

- Новые адвентивные виды во Флоре Сахалина, «Ботанический журнал». Электронная библиотечная система «Наука». Выпуск № 7, 2018, том 103. Ботанический журнал. Журналы. — URL: https://www.libnauka.ru/item.php?doi=10.7868/S0006813618070074 (дата обращения: 21.06.2022);

- Процесс адвентизации флор как составляющая антропогенной эволюции растительности. Helpiks.org. — URL: https://helpiks.org/1–102208.html (дата обращения: 21.06.2022);

- Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. Плантариум.URL: https://www.plantarium.ru/ (дата обращения: 21.06.2022);

- Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест. URL: https://yandex.ru/maps/?l=sat %2Cskl&ll=142.987925 %2C49.262385&z=12 (дата обращения: 08.07.2022).