В статье авторы описывают историю Тайной канцелярии в Российской империи в XVIII веке, сравнивают мнения историков по поводу деятельности этого органа, рассказывают об её влиянии и про всех её руководителях.

Ключевые слова: Тайная канцелярия, Тайная экспедиция, Ушаков, Шувалов, Шешковский, император, пытки, слово и дело государево, политический сыск, казни, бироновщина, восстания.

Рис. 1. Тайная канцелярия при Петре Первом. Неизвестный художник

Понятие «Тайная канцелярия» является на первый взгляд простым для понимания непосвящённым в историю человеком. Однако, детали говорят о том, что Тайная канцелярия сложнее, чем нам кажется.

Тайная канцелярия по сути состоит из двух слов: Тайная, что означает по одному значению из «Словаря Русского Языка» С. И. Ожегова «составляющая тайну для других, не известный другим, не явный, не открытый». Однако нам нужно более устаревшее определение слова из того же «Словаря Русского Языка» С. И. Ожегова. [1, с 700] Тайный — «предназначенный для секретных дел. Тайная канцелярия ». Здесь даже приводится в пример Тайная канцелярия.

Второе слово — и канцелярия. Канцелярия, по «Словарю Русского Языка» С. И. Ожегова — «отдел учреждения, ведающий его служебной перепиской, оформлением текущей документации». [1, с 236] Интересно другое: Тайная Канцелярия, существующая при многих правителях Российской империи ничего общего с составлением бумаг, не имела.

Стоит уточнить, что Тайная канцелярия существовала с перерывами и под разными названиями. С 1718 года по 1726 год существовала Тайная канцелярия. Далее, с 1726 по 1729 года её функциями ведал Преображенский Приказ. С 1731 по 1762 года была Канцелярия Тайных и Розыскных дел. А с 1762 года по 1801 год — Тайная экспедиция.

Тайная канцелярия в 18 веке ведала политическим сыском и судами над преступниками в основном по части государственной измены и оскорбления императора. По сути это была тайная полиция, которая должна была ведать особо важными делами. Ранее, при Алексее Михайловиче существовало нечто похожее, Приказ тайных дел, которого можно считать предшественником Тайной канцелярии. У него были похожие функции, действовал он с 1654 года, ликвидирован был только Фёдором Алексеевичем в 1676 году.

«Такъ, Петръ Великій былъ его учредителем; но Исторія не дерзнет обвинять славнаго Монарха: жестокія обстоятельства заставили Его прибѣгнуть къ жестокому средству» — пишет Н. М. Карамзин. [2, с 131]

Под жестокими обстоятельствами Карамзин подразумевал Северную войну, которая всё ещё продолжалась, дело царевича Алексея, которое было возбуждено как раз в 1718 году, активацию социальных движений и начало создания коллегий, в связи с которым существование прежней системы управления, куда входил и Преображенский Приказ — преемник Приказа Тайных дел, становилось неактуальным.

Одна из причин создания Тайной канцелярии при Петре Первом, как уже было написано — дело царевича Алексея, апогей которого наступил как раз в 178 году. Вот как ситуацию описывает историк Н. И. Павленко в книге «Пётр Великий». [3, с 156–158]

«После уединенного разговора собеседники возвратились в зал, где царевич подписал заготовленное отречение от престола: он обещал «наследства никогда ни в какое время не искать и не желать, и не принимать eго ни под каким предлогом». Тут же был обнародован манифест о лишении Алексея права наследовать престол». Далее: «4 февраля, то есть в тот день, когда курьеры мчались в новую столицу, чтобы доставить в застенки оговоренных Алексеем людей, Петр составил для царевича так называемые вопросные пункты. Царя интересовали сообщники царевича, люди, руководившие поступками безвольного сына, подсказавшие ему мысль об отречении от престола и посоветовавшие бежать за границу. Отец призывал сына к полной откровенности и чистосердечному рассказу обо всем: «все, что к сему делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. А ежели что укроешь, а потом явно будет, — на меня не пеняй, вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

О чудовищных планах, вынашиваемых царевичем, Петр тогда еще не знал и поэтому, проявив великодушие, решил строго наказать сообщников при условии, что сын не станет скрывать ни своих замыслов, ни своих действий».

Страх за свою жизнь совершенно затмил рассудок царевича, и он лгал, изворачивался, оговаривал других, пытаясь умалить свою вину. Признания Алексея следовали лишь после того, как неопровержимые улики и очные ставки делали бесполезным дальнейшее запирательство.

«Решающую роль в разоблачении царевича сыграла его любовница Евфросинья, после разрешения от бремени доставленная в апреле 1718 года в Петербург.

Судьба Алексея, разумеется, находилась в руках Петра. Но царь не пожелал сам распоряжаться этой судьбой. Петр помнил о своем обещании простить сына и разрешить ему после возвращения в Россию жениться на Евфросинье. Но следствие обнаружило, что бегство царевича отнюдь не являлось безобидным поступком сына, покинувшего страну ради того, чтобы избавиться от монастырского заточения. Собственный сын оказался изменником.

Царь направил два одинаковых по содержанию послания: одно было адресовано духовным иерархам, другое — светским чинам. Обращаясь к тем и другим, Петр заявил, что он как отец и как государь мог бы сам вынести приговор. «Однако ж, — писал царь, — боюсь бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Також и врачи, хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других».

Свое послание царь заканчивает просьбой вершить суд нелицеприятный, в соответствии с виной осуждаемого, отрешаясь от того, «что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына». «Царевич, остававшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки. Но недолго продолжал он оказывать твердость, ибо вот уже несколько дней, как он кажется очень убитыми». «На следующий день после объявления о суде над царевичем, то есть 14 июня 1718 года, его взяли под стражу и заключили в Петропавловскую крепость. Отныне он был низведен до положения обычного колодника. Если в предшествующий период следствия в Москве и Петербурге Алексей жил на свободе и сам излагал ответы на поставленные вопросы, то теперь его стали подвергать пыткам».

«В приговоре светских чинов было сказано, что изменнические действия Алексея достойны самого сурового наказания — смертной казни. Приговор, объявленный царевичу 24 июня, не был приведен в исполнение. Через два дня он умер, видимо, вследствие пережитых нравственных и физических испытаний».

Суть дела царевича Алексея выглядела именно так. Именно для таких дел Пётр Первый создал Тайную канцелярию.

Одна из очевидных причин создания этого органа — активные социальные движения против власти Петра Первого: Астраханское восстание 1705–1706, восстание Булавина 1707–1708, волнение в Башкирии 1704–1711, восстание старообрядцев 1682–1700. Их опасность для государственного строя делала Тайную канцелярию крайне востребованным государственным органом.

Однако в работе Приказа тайных дел и тайной канцелярии были существенные различия. Приказ тайных дел принимал жалобы от местного населения на имя царя, помимо этого следил за чиновниками и выполнял больше надзорную функцию.

Тайная канцелярия же обеспечивала государственную безопасность, ведала вопросами покушений на государя, его жизнь, оскорблений государя, делами старообрядцев, о взяточничестве и государственной измене. Сходства в их работе были только в том, что они были тайными для народа и ведали и чрезвычайными и политически важными делами.

Главным орудием следствия и Тайной канцелярии стали пытки над обвиняемыми и допросы с пристрастием. Из-за схожести с западными порядками в народе, как раз, из-за пыток и дел расследований по раскольникам Тайную канцелярию прозвали «русской инквизицией».

«В то время, когда при дворе отправляли маскарады и веселились, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в тайную канцелярию и предавали варварским мукам» — пишет Н. И. Костомаров. [4, с 761]

Похожие функции, как у Тайной канцелярии были актуальными и во времена раньше Приказа Тайных дел, например, в ведение опричных органов при Иване Грозном было рассмотрение дел о государственной измене, взяточничестве и так далее.

«Точно, по делам Тайной Канцелярии Пётр является часто лицом, возбуждающим ужас и отвращение» — пишет М. П. Погодин. [5, с 698]

Тайная канцелярия при Петре Первом сохраняла задуманные изначально функции не так долго: в 1724 году Тайной канцелярии было запрещено заводить новые дела. Однако, всё это было лишь на бумаге. Тайная канцелярия всё равно безнаказанно заводила новые дела вопреки указам Петра Первого. Де-факто указ всё равно нарушали, Тайная канцелярия оставалась органом политической и не только тайной полиции. Почему же Пётр решился ограничить функции Тайной канцелярии? Он планировал реорганизовать данную систему и передать эти функции в полномочия Сената.

Продолжилась данная политика при Екатерине Первой. При ней Тайная канцелярия вовсе была отменена, а её функции полностью передавались, только не Сенату, а Преображенскому Приказу. Произошло это событие в 1726 году. Зачем же это делалось? Время правления Екатерины Первой являлось по сути правлением Верховного тайного совета. Он хоть изначально и рассматривался как совещательный орган, де-факто же он управлял страной. Верховный тайный совет не одобрял Тайную канцелярию: ему не нравились пытки, жестокости и всё подобное. Прежде всего в Верховном тайном совете сидели крупные вельможи, которым естественно не нравилось столь сильное влияние органа в стране. А что если до них доберётся? А пытки не нравятся никому.

«А между тем прошёл всего год, и самой Тайной канцелярии уже не существовало: она была присоединена к Преображенской канцелярии указом 28 мая 1726 года» — пишет историк В. И. Веретенников. [6, 232]

Другого же мнения окажется Анна Иоанновна, которая имела репутацию не самого доброго правителя в истории. После того, как она распустила Верховный тайный совет, она обратила внимание на беспорядок в стране. Из-за ликвидации Тайной канцелярии, а при Петре Втором также ликвидировали Преображенский Приказ, обязанности тайной полиции перешли в руки Сената. Сенат настолько не захотел этим заниматься, что эффективность от этого решения стремилась к нулю. Чтобы данный беспорядок предотвратить, Анна Иоанновна решает вернуться к методам Тайной канцелярии и в 1731 году она возродит её.

Это подтверждается цитатой известного историка С. М. Соловьёва: «Тайные дела ещё прежде были изъяты у Сената и переданы в особую к Канцелярию тайных розыскных дел, и в январе 1734 года велено главной Полицмейстерской канцелярии быть в дирекции одного Кабинета; в сентябре 1739 года, принадлежащие Кабинету дела велено расписать по экспедициям, «дабы впредь конфузии происходить не могли». [7; с 678]

При Анне Иоанновне ведал данным органом Андрей Иванович Ушаков. Кто же это такой?

Данный человек являлся опытным военачальником. Во время Северной войны он успешно воевал против Швеции. Так, например, в 1709 году разведчики Ушакова разбили шведскую партию у Голтова. Дослужился Ушаков до генерала-адъютанта, поддержал Анну Иоанновну во время её конфликта с Верховным Тайным советом.

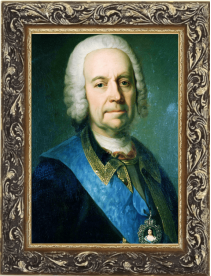

Рис. 2. Портрет Андрея Ивановича Ушакова. Неизвестный художник

Ушаков стал одним из главных помощников при Анне Иоанновне и у неё к нему было высокое доверие. Вот так его и назначили на данную должность. Ушаков будет успешно управлять Тайной канцелярией даже после смерти Анны Иоанновны до 1746 года. Тогда императрица Елизавета Петровна его пожалела и отправила на покой. Ушаков был уже глубоким стариком и в 1747 году он умер. Всё это время он работал преданно и днём, и ночью, безупречно руководил Тайной канцелярией.

Если говорить про деятельность Тайной канцелярии при Анне Иоанновне, то тут начинается настоящий расцвет в её истории. Также, как и опричники в своё время, Тайная канцелярия имела огромную исполнительную и судебную власть. По сути она могла по Приказу и даже без него начать расследование против любого человека в государстве с применением пыток и допросов с пристрастием. За всё время правления Анны Иоанновны от деятельности Тайной канцелярии пострадает более 20 тысяч человек. Это было относительно жестоко по тем временам. Тайная канцелярия стала при Анне Иоанновне фактически всесильной. Такая жестокость и несправедливость следствия по политическим делам не остались незамеченными среди отечественных историков.

«Судимых по политическим мотивам наши историки насчитали до двадцати тысяч человек. Расширялась география ссылок, стали высылать даже на Камчатку. Условия жизни осуждённых были чудовищными» — пишет В. Р. Мединский. [8, с 105]

«Обыкновенно дело не представляло той важности, какой от него ожидали, но попавшийся в тайную канцелярию редко выходил из нее, а обвиненный почти никогда не возвращался домой. При страшных пытках всегда находились виновные, потому что один вид орудий, терзающих человеческое тело, способен был побудить большинство людей принять на себя какие угодно преступления и оговорить хоть родного отца» — писал Н. М. Костомаров. [4, 904]

«Тайная розыскная канцелярия, возродившаяся из закрытого при Петре II Преображенского Приказа, работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей власти и охраняя её безопасность».

«Все казавшиеся опасными или неудобными подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев; одного священника даже посадили на кол» — писал В. О. Ключевский. [9, с 273]

«Когда же поднялся ропот, Бирон для сохранения собственной безопасности прибегнул к системе доносов, которые развились в ужасающей степени. Тайная канцелярия, преемница Преображенского Приказа петровской эпохи, была завалена политическими доносами и делами. Никто не мог считать себя безопасным от «слова и дела» (восклицание, начинавшее обыкновенно процедуру доноса и следствия)» — писал историк С. Ф. Платонов. [10, с 534]

Постсоветская историография относится к Тайной канцелярии также скорее отрицательно.

««Бироновщина» как политический режим в общественном историческом сознании прочно ассоциируется не только с «господством немецких временщиков» при дворе и в правительстве, но и с «террором Тайной канцелярии» — всесильного органа тогдашнего политического сыска» — пишет историк Е. В. Анисимов. [11, с 300]

В любом случае, была ли Тайная канцелярия отличным решением или нет, Анна Иоанновна умерла в 1740 году. Правление перешло в руки Ивана Шестого, грудного ребёнка, а потому правила полгода при нём его мама — Анна Леопольдовна. При ней влияние Тайной канцелярии вдруг сильно упало, она перестала иметь такое серьёзное влияние.

«Тайная канцелярия работала и при Анне Леопольдовне, но серьёзных дел в её короткое правление не было. Под следствие попадали неосторожные или загулявшие вроде солдатика Ивана Бабаевского из Ладожского канального батальона» — пишет историк И. Курукин. [12, с 123] Далее он пишет: «Интенсивность работы Тайной канцелярии к 1741 году заметно снизилась и по столице ходили слухи о предстоящей её ликвидации. Похоже, что и её сотрудники при Анне Леопольдовне несколько расслабились, а потому их начальнику Ушакову приходилось напоминать подчинённым о дисциплине. Гребцы принадлежавшей канцелярии шлюпки, позволяли себе в рабочее время заниматься «халтурой» — перевозить по Неве всех желающих». [12, с 124]

Но Анну Леопольдовну свергли. К власти пришла Елизавета Петровна. При ней Тайная канцелярия стала находиться под полным контролем со стороны государства. Главной задачей стало пресечение заговоров. Елизавета сама, также, как и её отец, любила в своё время лично посещать Тайную канцелярию, смотреть как происходят пытки, как в целом работает тайная канцелярия.

Но при Елизавете появляется в её работе ещё одно существенное различие. Дело в том, что Елизавета Петровна отменила смертную казнь и за двадцать лет своего правления не убила ни одного человека, поэтому и самой Тайной канцелярии было запрещено казнить или убивать какого-либо человека. Пытки оставались возможными, но смертная казнь была полностью запрещена.

При Елизавете, как уже было написано, в 1746 году ушёл от дел Ушаков. Назначен на эту должность был Александр Иванович Шувалов — тот самый, который являлся родным братом Ивана Ивановича Шувалова. И. И. Шувалов являлся фаворитом и по многим данным любовником Елизаветы Петровны, поэтому объяснять, как его брат попал на данную должность не нужно. Но нужно отметить, что сам А. И. Шувалов также очень сильно способствовал восшествию на престол самой Елизаветы и очень ей в этом помог.

После смерти Елизаветы Петровны бразды правления перешли к Петру Третьему. Несмотря на то, что институт монархии в России к этому моменту никак серьёзно не менялся (значит не менялись и угрозы ей), он решил упразднить Тайную канцелярию в 1762 году. Почему же? Официальной причиной было то, что доносы, которые являлись главным источником информации Тайной канцелярии являлись возможностью для сведения личных счётов. Они часто были ложными, что Петру не понравилось.

На этом история Тайной канцелярии закончилась, однако, после свержения Петра Третьего собственной женой Екатериной Второй Тайная канцелярия вернулась, но под другим названием.

С одной стороны, Екатерина Вторая поддержала решение Петра Третьего об отмене Тайной канцелярии, но вместо неё была создана Екатериной Тайная экспедиция. По сути функции её мало отличались от Тайной канцелярии, она также вела следствия и суды по важным политическим делам и также была тайной. Но была ещё и контрразведывательная функция. Заключалась она в том, что она обязана была вести борьбу с иностранными агентами, а также вербовали своих российских подданных и отправляли их зарубеж в иностранные державы в качестве шпионов. Помимо этого, Тайная экспедиция должна была изучать настроения народных масс, а далее зачитывала это в обобщение лично императрице. Тайная экспедиция была полностью под контролем государства. При этом всё также она не имела право назначать и проводить смертную казнь.

При Екатерине Второй с 1762 до 1794 года начальником Тайной экспедиции был С. И. Шешковский. Он предотвратил заговор Мировича, тем самым не допустил освобождение Ивана Шестого из темницы. Активно он участвовал в борьбе с инакомыслием, но самое важное — он руководил расследование дела Пугачёва. И очень успешно его разоблачил. Помимо этого, пять лет он был секретарём тайной канцелярии с 1757 по 1762 год.

Рис. 3. Портрет С. И. Шешковского. Неизвестный художник

С. И. Шешковский руководил Тайной экспедиции вплоть до своей смерти в 1794 году. Далее начальником Тайной экспедиции был назначен Александр Семёнович Макаров.

Он был начальником последние 7 лет существования экспедиции в том числе и при Павле Первом. Ещё до назначения на эту должность он был удостоен орденом Святого Владимира 4-ой степени. В декабре 1796 года Макаров инспектировал Кексгольмскую крепость, где содержалась семья Емельяна Пугачёва. Про него больше известно мало.

После смерти Екатерины Второй править стал её сын Павел Первый. При Павле Тайная экспедиция стала более следственным, нежели пыточным органом, что делало её более схожим на сегодняшнюю полицию, чем на средневековую инквизицию. Царю она стала подчинять через генерал-губернатора Сената. Однако пытки, всё равно применялись и всё равно часто, однако не так, как при Анне Иоанновне.

Сразу после смерти Павла, когда престол перешёл в руки Александра Первого, тайная экспедиция была полностью отменена. Однако решение данное было роковым. Оно допустило появление тайных обществ, таких как декабристы, так как больше органа тайной полиции и пыток больше не существовало.

«Подобно тому, как в начале своего правления императрица Екатерина подтвердила решение Петра III о ликвидации Канцелярии тайных розыскных дел, так и одним из первых шагов её внука стало упразднение Тайной экспедиции. Но в отличие от своих предшественников на троне, ограничивавшихся лишь сменой вывесок в демагогических целях, Александр I действительно уничтожил в тот момент политический сыск, как централизованную структуру» — писал историк Александр Колпакиди. [13, с 102]

«Ликвидировав в 1801 году Тайную экспедицию, вскоре Александр I и его ближайшее окружение поняли, что без органа государственной безопасности власть существовать не может» — пишет далее историк Александр Колпакиди. [13, с 125]

Теперь, следует написать об интересных и громких делах, которые расследовала Тайная канцелярия. Про дело царевича Алексея и дело Мировича было написано выше. Из самых интересных можно отметить «дело Волынского».

Рис. 4. Портрет А. П. Волынского. Художник — Георг Гзелль

М. М. Щербатов писал: «Волынский, обер-егермейстер, по единой его ссоре и неприязни бироновой, был с принуждением в том воли самой государыни, мучительными пытками пытан, а потом казнён». [14, с 25] Ну по сути так оно и было.

Артемий Волынский был кабинет-министром, в 1740 году ему повелели руководить знаменитой подготовкой к свадьбе Голицына и Бужениновой.

«Повелеваю учинить нашему обер-егермейстеру Артемию Петровичу Волынскому некоторые приготовления, потребных к маскараду. Того ради прислать к нему архитектора Бланка, сколько будет потребно мастеровых людей, лесных материалов, то все по требованию отправлять немедленно». — указ Анны Иоанновны. [15]

Весьма нелепо, конечно, что кабинет-министра заставили заниматься такой глупостью. Впрочем, упустим этот момент. Артемий Волынский, как известно имел довольно несносный характер, и испортил в своё время отношения с Бироном, что сыграло с ним очень злую шутку. Бирон сразу же написал на Артемия Петровича донос императрице Анне Иоанновне. Дело Волынского началось 12 апреля 1740 года. В ходе него Тайная канцелярия арестовала двух приближённых Волынского, вскоре арестовали и самого Волынского. Обвинили его в том, что он хотел совершить переворот в государстве. Доказательству этому обвинению не нашли, и сам Волынский это до последнего отрицал. Но сознался он, например, в казнокрадстве и в некоторых других преступлениях.

В итоге Волынского привели к смертной казни, обвинив ему чуть ли не во всех смертных грехах в том числе и в заговоре. Его четвертовали. Вместе с ним по «делу Волынского» к казни приговорили ещё Андрея Хрущёва и Петра Еропкина, как «заговорщиков»

Ещё одним интересным делом было дело «Расследование причин массовых возгораний в Санкт-Петербурге». 24 июня 1737 года сильный пожар охватил территорию от истока Мойки до Зелёного моста. Сгорело более тысячи домов. Также сгорел Почтовый двор на северо-западной окраине Марсова поля и часть Адмиралтейского острова. Расследование, проводимое Тайной канцелярией, выявило, что оказывается пожары были неслучайными.

Два преступника, Пётр Петров и Владимир Перфильев, рассчитывая нажиться на хаосе, вызванном пожарами, совершили поджоги в двух точках: у истока Мойки и возле дворца Елизаветы Петровны.

На крыше одного из домой в ходе следствия был обнаружен горшок с порохом и фосфором, что доказывало версию о спланированном преступлении. Как же Тайная канцелярия выявила виноватых? При помощи власти была проведена перепись населения, вследствие злоумышленников были выявлены за три дня. Оба были публично сожжены. Сожительнице Перфильева, Стефаниде Козмине, отрубили голову за соучастие.

«24 июня 1737 года огонь снова вспыхнул разом в двух местах и обратил всю часть города, от истока Мойки до Зеленого моста, в пепелище. Сгорело более тысячи домов и несколько сот человек. Позднее, в этом же году сгорела часть города от Вознесения до Крюкова канала. Этим пожарам, как было доказано, предшествовали поджоги. Так, 6-го июня, рядом с дворцом Елизаветы Петровны (где теперь Павловские казармы), в доме Линзена найден был на крыше горшок с воспламеняющимися веществами», — писал Санкт-Петербургский краевед М. И. Пыляев в книге «Старый Петербург». [16, с 86]

Ещё одно интересное дело, о котором следует написать — «дело купца Смолина», которое расследовала Тайная экспедиция в 1771 году. Купец Смолин написал ругательное письмо императрице Екатерине Второй с угрозами и подписался своим именем. Когда члены Тайной экспедиции его схватили и привели на допрос, то он заявлял, что сделал это, чтобы «пострадать за какое-нибудь правое дело, а то много грехов за ним накопилось» и приложил собственноручно написанный список своих грехов.

В протоколах допроса была приписка: «Говорит в явном безумии». После окончания следствия его отправили в заточение в крепости на 5 лет, после чего он добровольно ушёл в монастырь и далее пропал.

Это подтверждается цитатой известного историка Девятнадцатого века Казимира Валишевского [17, с 318]: «Смолин только пять лет просидел в крепости, после чего, кажется, по собственному желанию, ушел в монастырь и скрылся из виду».

На основе вышеизложенного следует сделать вывод. История Тайной канцелярии, включая разные её названия, огромна и многогранна, начинается ещё со времён Петра Первого, а если считать нечто схожим опричнину, то со времён Ивана Грозного и заканчивается только при Александре Первом ликвидацией Тайной экспедиции. Мнения историков по отношению к данному органу существенно отличается друг от друга. В основном мнения историков дореволюционной эпохи и советского периода высказывают отрицательное мнение о Тайной канцелярии, а современные, постсоветские относятся к ней более нейтрально. Тайная канцелярия отменялась и возрождалась указами разных правителей с разными названиями. Расцвет влияния Тайной канцелярии пришёлся на период правления императрицы Анны Иоанновны, когда власть Тайной канцелярии стала почти всесильной. В статье были описаны самые интересные и известные дела, которые расследовала Тайная канцелярия.

Литература:

- С. И. Ожегов. Словарь Русского Языка. Москва. Издательство «Русский язык». 1982. Издание четырнадцатое, стереотипное. — 815 с

- Н. И. Карамзин. Сочинения Карамзина Т.8. Санкт-Петербург. Типография Александра Смирдина. 1835. Издание четвёртое. — 231 с.

- Н. И. Павленко. Пётр Великий. Серия Жизнь замечательных людей. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1976. — 233 с.

- Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Москва. Издательство «Э». 2016. — 1024 с.

- М. П. Погодин. Вечное начало. Русский дух. Москва. Издательство «Институт русской цивилизации». 2011. — 832 с.

- В. И. Веретенников. История Тайной канцелярии Петровского времени. Харьков. Типография «Печатное дело». 1910. — 206 с.

- С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. Москва. Издательство «Око», 2009. Издательство «Эксмо», 2014. — 1024 с.

- В. Р. Мединский. Рассказы из русской истории. XVIII век. Москва. Издательства «Просвещение-Союз»: «Просвещение». 2025. — 560 с.

- В. О. Ключевский. Курс русской истории. Часть IV. Москва. Издательство «Мысль». 989. — 398 с.

- С. Ф. Платонов. Полный курс лекций по русской истории. «Издательство Астрель». Москва. «Издательство АСТ». Тверь. 2006. — 703 с.

- Е. В. Анисимов. Россия без Петра. Санкт-Петербург. Издательство «Лениздат». 1994. — 496 с.

- И. В. Курукин. Анна Леопольдовна. Серия Жизнь замечательных людей. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 2012. — 303 с.

- А. И. Колпакиди. Спецслужбы Российской империи. Москва. Издательство «Эксмо». 2010. — 768 с.

- М. М. Щербатов. О повреждении нравов в России. Москва. «Im-Werden-Verlag». Издательство «Augsburg». 2001. — 42 с.

- Указ Анны Иоанновны от февраля 1740 года.

- М. И. Пыляев. Старый Петербург. Санкт-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1887. — 471 с.

- К. Ф. Валишевский. Роман императрицы. Екатерина Вторая. Императрица Всероссийская. Санкт-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1908. — 630 с.