В статье автор пытается опровергнуть мнение о ссылке польского дворянина В. Ф. Сапеги-Ольшевского в Челябинск.

Ключевые слова: Владислав Фердинандович Сапега-Ольшевский, ссыльный, служба, польское восстание, ордена.

На уроке МХК, обсуждая культурные места г. Челябинска, мы затронули дом 65, расположенный по ул. Красной.

В ходе обсуждения меня заинтересовала личность хозяина этого дома — Владислава Фердинандовича Сапеги-Ольшевского, так как было непонятно, почему польский дворянин решил жить в настолько отдалённой местности от своей родины.

Поняв, что дом В. Ф. Сапеги-Ольшевского представляет довольно обширный исторический и архитектурный памятник, я решил узнать полную историю жизни Владислава Фердинандовича.

Во время поиска и чтения материалов по данному вопросу в открытых источниках сети Интернет я заметил, что множество статей явно противоречат друг другу, а также то, что их информация ни на чём не основывается, т. к. отсутствуют базовые ссылки на источники.

В связи с этим я решил поставить перед собою цель — выяснить настоящую причину появления Владислава Фердинандовича в г. Челябинск.

В первую очередь любое исследования начинается с изучения историографии.

Так как Интернет-ресурсы являются самыми доступными и распространёнными, то именно с них я и решил начать свою работу.

Вот что удалось найти из всего массива информации, размещенной в сети Интернет.

В журнале «Уральский следопыт» [1] в выпуске за декабрь 2020 года в статье портреты под авторством Александра Булгакова (известно лишь, что родился в Челябинске. Окончил Челябинский политехнический институт. Инженер-технолог. Живёт и работает в Челябинске. Интересуется историей своей семьи, авиацией. Член Международной гильдии писателей) указывается, что Владислав Фердинандович «является выходцем из потомственных дворян Плоцкой губернии (царство Польское). Он родился в 1833 году, воспитывался в частном учебном заведении. Службу начал в январе 1850 года унтер-офицером 17-го Нижегородского Драгунского Его Королевского Высочества Наследника Принца Виртембергского полка».

Этот полк бы занят «усмирением Чечни и Дагестана», а также говорится о том, что «молодой унтер-офицер» принимал в боях самое активное участие за что и был награждён 12 января 1853г. «Знаком отличия Военного ордена (неофициальное название — Георгиевский крест)» Уже через год 7 февраля 1854г. Был произведён в прапорщики. «Десять лет спустя, в год окончания боевых действий на Кавказе, его награждают за активное участие в войне с горцами Крестом «За службу на Кавказе».

Далее в главе «Оборона Севастополя» газета сообщает нам, что «После получения им офицерского чина он прибыл на новое место службы — Финляндский Драгунский полк. В его составе с апреля по август 1854 года участвовал в Дунайской компании Крымской войны». Во время Крымской компании принял участие в известном боевом сражении на реке Чёрной в августе 1855 года.

«За участие в этом сражении 13 августа 1855 года Владиславу Сапеге-Ольшевскому присваивают чин поручика».

«Конец Крымской войны застал его на аванпостах против неприятеля под Евпаторией. После войны, служа в том же полку, получил чин капитана в должности полкового адъютанта».

«16 мая 1862 года наш герой был прикомандирован к Оренбургскому казачьему войску».

По прибытию на Урал Владислав Фердинандович командовал «Оренбургским Казачьим полком № 8, а затем был произведён в майоры и через три месяца по распоряжению начальства допущен к исправлению должности Старшего Чиновника Особых Поручений при Особом Управлении башкирами».

В этой главе упоминается «единственный дошедший до нас документ» Сапеги-Ольшевского, а именно его аналитическая записка, раскрывающая рабочее положение дел.

Далее «особое Управление башкирами с июля 1865 года прекращает свою деятельность. «За отлично усердную службу» Сапега-Ольшевский был Высочайше пожалован Орденом св. Анны 3-й степени и с февраля 1866 оставлен за штатом со всеми правами и преимуществами, с оставлением по армейской кавалерии».

После прекращения работы комитета начальник Оренбургской губернии Владислава Фердинандовича «допускают к исправлению должности Мирового Посредника 3-го участка Челябинского уезда». С 1866 года В. Ф. Сапега-Ольшевский утверждается в этой должности и с этого момента его жизнь начинает полноценно быть связана с Челябинском.

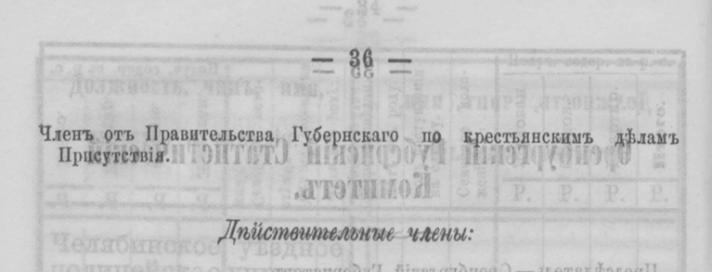

«В июле 1871 года он был утверждён в звании Директора Челябинского Тюремного Отделения, а затем назначен и его Председательствующим. Начиная с 1878 года, он исполнял обязанности также члена Челябинского Уездного по Крестьянским делам Присутствия и председателя Челябинского Уездного Съезда».

За время службы В. Ф. Сапега-Ольшевский был награждён «орденом Св. Станислава 2-й степени, знаком отличия за поземельное устройство бывших государственных крестьян, орденом Св. Владимира 4-й степени «за отлично усердную службу по Губернскому Попечительному Тюремному Комитету», серебряной медалью в память в Бозе почившего Императора Александра III на Александровской ленте. Став, таким образом, кавалером практически всех орденов Российской Империи, доступных ему по статусу, дослужившись до чина Действительного Статского Советника в 1895 году, что соответствовало чинам генерал-майора в армии».

Умер Владислав Фердинандович 17 апреля 1910 года.

Данный интернет-источник является одним из самых обширных и объёмных по предоставляемой информации, несмотря на то, что автор не указывает и не раскрывает источники получения информации. Материал статьи говорит о большом жизненном пути В. Ф. Сапеги-Ольшевсого, который ему пришлось преодолеть от рождения до пути в Челябинск.

Также в жизни Владислава Фердинандовича следует уделить внимание его военной и политической карьере, а именно наградам, которыми он был удостоен, напомню: «орденом Св. Станислава 2-й степени, знаком отличия за поземельное устройство бывших государственных крестьян, орденом Св. Владимира 4-й степени «за отлично усердную службу по Губернскому Попечительному Тюремному Комитету», серебряной медалью в память в Бозе почившего Императора Александра III на Александровской ленте. Став, таким образом, кавалером практически всех орденов Российской Империи, доступных ему по статусу, дослужившись до чина Действительного Статского Советника в 1895 году, что соответствовало чинам генерал-майора в армии ». Знания о орденах Владислава Фердинандовича пригодится нам дальше для доказательства, т. к. ордена высоких степеней не могли присуждаться ссыльным.

На сайте «Открой Челябинск!» [2] в главе, посвящённой интересным местам, которые можно посетить, упоминается то, что «Владислав Фердинандович Сапега-Ольшевский — польский дворянин родом из Плоцкой губернии. Ветеран Крымской войны, кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно, кавалер боевого ордена св. Георгия 1-й степени и Севастопольской медали на Георгиевской ленте».

На сайте не даётся чётких дат по поводу деятельности В. Ф. Сапеги-Ольшевского после Крымской войны, говориться лишь о том, что «с конца 1850-х годов, служил в Министерстве внутренних дел». А в 1863 году переехал в Челябинск, причины не уточняются. Также упоминается и время постройки дома, в котором жил В. Ф. Сапега-Ольшевский, а именно 1888 год.

Опять же стоит обратить внимания на ордена. Тут уже есть различия в плане степеней, так, сказано «кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно», как в «Уральском следопыте» сказано до св. Станислава 2-й степени.

Степень в этом случае играет важную роль, так как согласно утверждённым в 1892 году правилам наградной системы, необходимо было учитывать предписанную последовательность награждений орденами:

- св. Станислава III степени;

- св. Анны III степени;

- св. Станислава II степени;

- св. Анны II степени;

- св. Владимира IV степени;

- св. Владимира III степени;

- св. Станислава I степени;

- св. Анны I степени;

- св. Владимира II степени;

- Белого Орла;

- св. Александра Невского;

- св. Александра Невского с бриллиантовыми украшениями.

Данный список был приведён для понимания очерёдности выдачи орденов.

Далее, на другом сайте, а именно «Центра межкультурного партнёрства» [3] пишется про подавление польского восстания в 1863 года после которого «польские аристократы были отправлены в ссылку. Так в Челябинске оказался Владислав Фердинандович Сапега-Ольшевский».

«Владислав Фердинандович, действительный статский советник, председатель Челябинского Уездного Съезда, кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно, кавалер боевого ордена св. Георгия 1-й степени и Севастопольской медали на Георгиевской ленте за Кампанию 54 и 55 годов. Происходя из дворян Плоцкой губернии (Польша), службу начал в Драгунском принца Виртембергского полку, участвовал во многих сражениях, отличаясь беспримерной храбростью. Умер 16 апреля 1910 года»

Начиная с этого момента, можно уже отметить факт расхождения причины появления Сапеги-Ольшевского в Челябинске.

Как я уже говорил ранее Интернет является сложным местом сбора и фильтрации информации, так как является открытой площадкой для вех желающих. Информация здесь может быть размещена любыми лицами и для того, чтобы историография была представлена в полном объёме, то ниже приведены литературные источники, которые помогут расширить взгляд по изучаемой проблеме.

Так как В. Ф. Сапега-Ольшевский связан с историей г. Челябинска, то нельзя было обойти стороной «Энциклопедию Челябинской области», которая служит хорошим информационным источником.

Так в 4-м томе Энциклопедии [4] не говорится о В. Ф. Сапеге-Ольшевском как об отдельной личности, он лишь отмечается в главе посвящённой наградной системе Российской империи «Высокий чин действит. статского советника (4-й класс) в 1913 получил бывший дир. Чел. реального уч-ща И. А. Кузьменко-Кузьмицкий, назнач. окружным инспектором Оренб. уч. округа; в этом чине состояли предс. Чел. уездного съезда И. Ф. Бакалинский, дир. уездного отделения Попечит. о тюрьмах об-ва В. Ф. Сапега-Ольшевский и др.;»

Этот источник подтверждает чин В. Ф. Сапеги-Ольшевского, упоминавшийся в статье «Уральского следопыта».

В книге «Листая страницы прошлого» [5] приводится лишь пара предложений «Началась Русско-японская война. В Челябинске открываются госпитали для раненых. Один из таких госпиталей открылся в доме польского аристократа В. Ф. Сапеги-Ольшевского, находившегося в Челябинске в ссылке. Здание это сохранилось и посей день (первый этаж дома № 62-а на проспекте Ленина)»

Как видно и в литературных источниках указано о принудительном пребывании В. Ф. Сапеги-Ольшевского в Челябинске.

Но вернёмся к орденам, для более удобного рассмотрения была сделана таблица 1:

Таблица 1

|

Источник |

Ордена |

|

«Уральский следопыт»(2020г.) |

Награждён «орденом Св. Станислава 2-й степени, знаком отличия за поземельное устройство бывших государственных крестьян, орденом Св. Владимира 4-й степени «за отлично усердную службу по Губернскому Попечительному Тюремному Комитету»), серебряной медалью в память в Бозе почившего Императора Александра III на Александровской ленте. Став, таким образом, кавалером практически всех орденов Российской Империи, доступных ему по статусу, дослужившись до чина Действительного Статского Советника в 1895 году, что соответствовало чинам генерал-майора в армии». |

|

«Открой Челябинск»(2023г.) |

Кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно, кавалер боевого ордена св. Георгия 1-й степени и Севастопольской медали на Георгиевской ленте |

|

«Центр межкультурного партнёрства» (2020г.) |

Кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно, кавалер боевого ордена св. Георгия 1-й степени и Севастопольской медали на Георгиевской ленте за Кампанию 54 и 55 годов. |

Все эти материалы находятся под сомнением, т. к. не являются современниками тех давних событий, но 1913 г. всё это меняет.

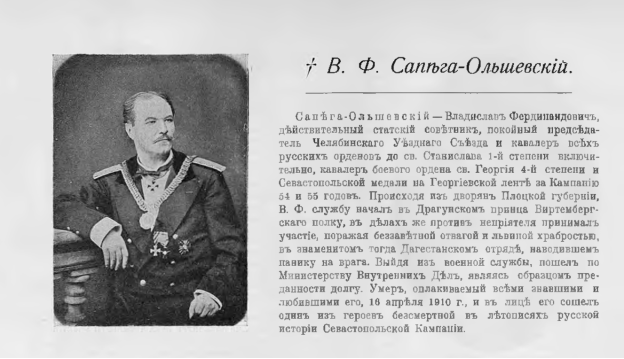

1913 г. был значимым годом для Российской Империи, так как именно в этот год страна праздновала трёхсотлетия правления дома Романовых. В связи с этим юбилеем М. С. Гугель издал книгу под названием «Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования державного дома Романовых» [6] и в главе «Центральная и местная администрация» в которой описаны деятели Российской империи присутствует, и герой статьи- В. Ф. Сапега-Ольшевский (Рисунок 1).

Рис. 1. Фрагмент из книги «Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования державного дома Романовых»

Перевод текста: «Владислав Фердинандович, действительный статский советник, покойный председатель Челябинского уездного съезда и кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно, кавалер боевого ордена св. Георгия 1-й степени и Севастопольской медали на Георгиевской ленте за кампанию 54 и 55 годов. Происходя из дворян Плоцкой губернии (Польша), В. Ф. службу начал в драгунском принца Виртембергского полку, в делах же против неприятеля принимал участие, поражая беззаветной отвагой и львиной храбростью, в знаменитом тогда дагестанском отряде, наводившем панику на врага. Выйдя из военной службы, пошел по Министерству внутренних дел, являясь образцом преданности долгу. Умер, оплакиваемый всеми знавшими и любившими его, 16 апреля 1910 г., и в лице его сошел один из героев бессмертной в летописях русской истории Севастопольской кампании».

Уже данный источник может служить достоверным доказательством, что Сапега-Ольшевский «кавалер всех русских орденов до св. Станислава 1-й степени включительно».

Этот источник также является косвенным доказательством о непринудительном пребывании Сапеги в Челябинске, т. к. человек участвующий в серьёзном восстании 1863–1864гг., не мог быть удостоен упоминания в главе, посвящённой администрации империи.

Но всё вышесказанное относится к Интернет-ресурсам и литературе, что же по поводу архивов?

Изучая материалы в отношении В. Ф. Сапеги-Ольшевского, обратил внимание на то, что он работал в особом управлении башкирами.

Данный факт меня заинтересовал, в следствии чего мною была изучена литература, связанная с историей Башкирии.

Так в книге И. Г. Акманова «История Башкартостана с древнейших врмён…» [7] приводится цитата «бывшего кантонного начальника майора Сапеги-Ольшевского, «все жили за счет башкир, все брали взятки: писаря, и юртовые старшины, и полиция, не отставали пристава, переводчики, помощники кантонных, кантонные, стряпчие. Зачастую случалось, что и сами попечители, и даже само центральное управление не было в этом случае безупречно». Хотя многие должностные лица не избежали суда или следствия «за противозаконные дела», лишь в редких случаях они несли заслуженное наказание».

В источниках сказано, что данный документ хранится в ЦГИР РБ.

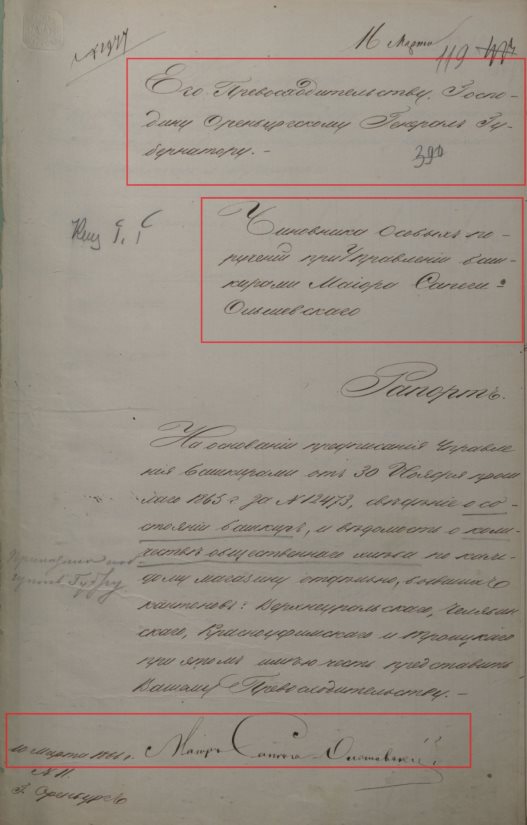

Был сделан запрос в архив республики Башкортостан и администрация предоставила папку документов под общим названием «О передаче Управления Башкирами из военного в гражданское ведомство» [8].

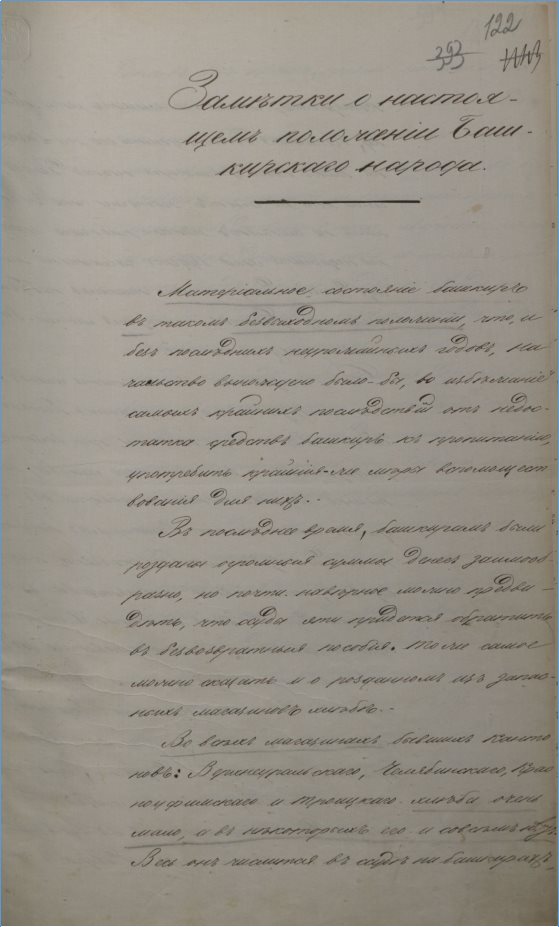

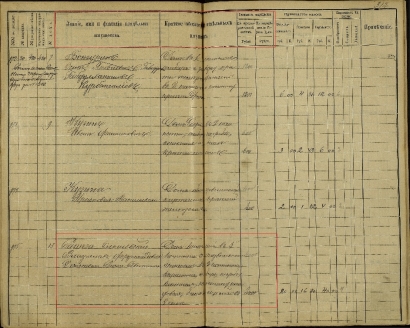

В данных документах содержится рапорт (1866 г.), который показан на рисунке 2 и «Заметка о настоящем положении Башкирского народа» (1866 г.) на рисунке 3, написанные В. Ф. Сапегой-Ольшевским:

Рис. 2. Рапорт

Рис. 3. Заметка о настоящем положении Башкирского народа

Так как в данной статье я пытаюсь опровергнуть участие Сапеги-Ольшевского в польском восстание, то в этом случае нас интересует не содержания рапорта и заметки, а именно должность, подпись и время.

Так в рапорте и заметке Сапега является чиновником особых поручений и майором, а документы направлены генерал-губернатору (смотреть подчёркнутое).

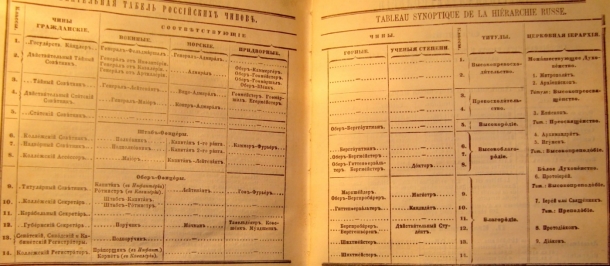

Это подтверждает, что на момент 10 марта 1866г. Сапега занимал довольно высокую руководящую должность, а именно чиновника особых поручений- должность в Российской империи для гражданских чинов VI—IX классов согласно Табели о рангах. Также чин майора соответствует 8-му классу Табели о рангах. Стоит учитывать время, с момента подавления восстания прошло 2 года, во-первых, это невообразимо маленький срок, который может получить ссыльный, во-вторых ссыльный не мог занимать такую должность и иметь данный чин.

Рис. 4. Табель российских чинов

Также интересным источником служат мемуары Владислава Загорского [9] в которых Владислав Фердинандович не просто упоминается, а раскрывается как отдельная личность.

Благодаря мемуарам мы узнаём состав общества мировых судей. Приводится фотография Ф. Т. Катаева «Состав Челябинского съезда мировых судей во главе с его председателем И. О. Яблонским. 1893 г».

Рис . 5. Состав Челябинского съезда мировых судей во главе с его председателем И. О. Яблонским. 1893 г . (Фотографии взяты из фондов Государственного исторического музея Южного Урал)

- Яблонский Иван Осипович (сидит четвертый слева).

- Сапега-Ольшевский Владислав Фердинандович (сидит второй слева).

- ...рвский.

- Рутковский Осип Викентьевич.

- Чапковский Антон Константинович.

- Коверский Николай Исидорович.

- Фирсов Иван Алексеевич.

- ...тепнов.

- Покровский Владимир Корнильевич (сидит крайний справа).

Также Загорский пишет о Сапеге следующее: «председатель [уездного] по крестьянским делам присутствия Сапега-Ольшевский, старый холостяк»

Присутствие представляло собой независимую межведомственную комиссию (а по некоторым делам — судебную инстанцию), под председательством губернатора, состоявшую из губернского предводителя дворянства, вице-губернатора, прокурора окружного суда или его товарища, и двух непременных членов от правительства.

Так как все правоотношения, связанные с крестьянским землепользованием, были чрезвычайно конфликтными, присутствие заседало часто, имело обширное текущее делопроизводство, а непременные члены присутствия были одними из основных сотрудников губернатора.

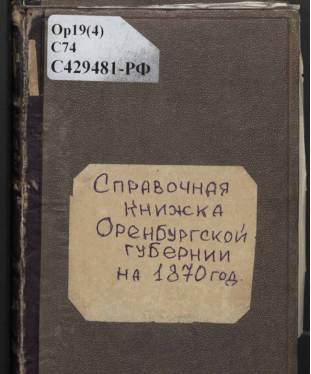

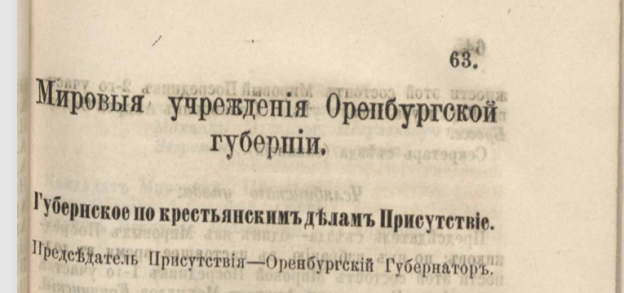

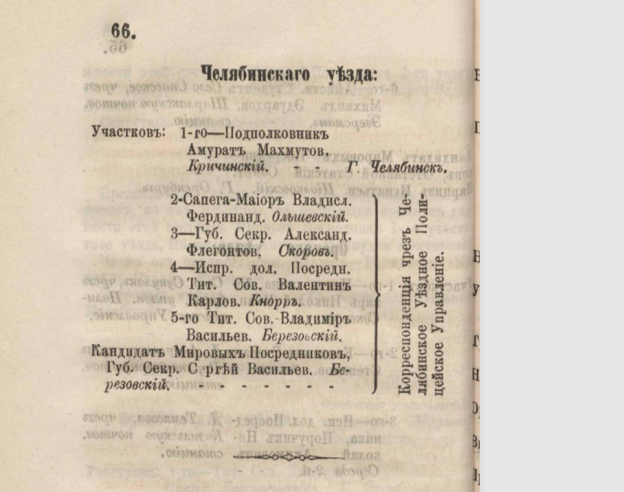

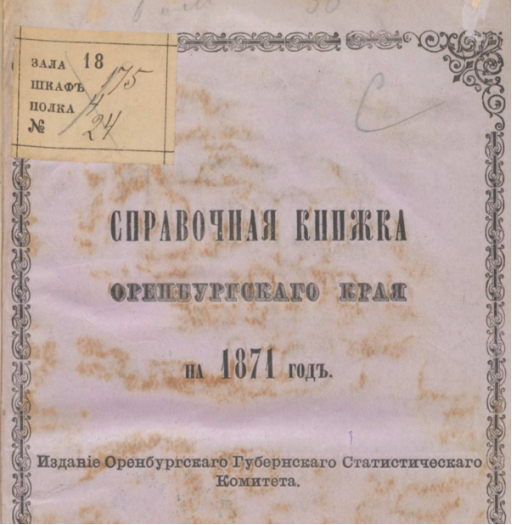

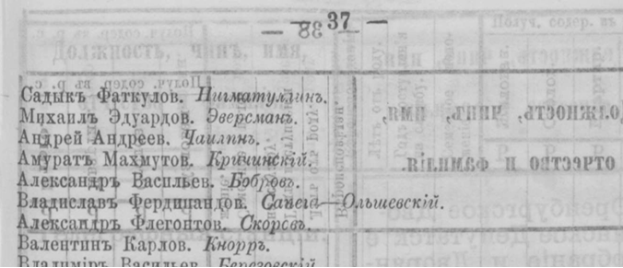

То, что Сапега был председателем крестьянских дел подтверждается двумя архивными источниками: Справочная книжка Оренбургской губернии на 1870 год и Справочная книжка Оренбургской губернии на 1871 год.

Рис. 6. Справочная книжка Оренбургской губернии на 1870

Рис. 7. Фрагмент № 1 из Справочной книжки Оренбургской губернии на 1870

Рис. 8. Фрагмент № 2 из Справочной книжки Оренбургской губернии на 1870

Рис. 9. Справочная книжка Оренбургской губернии на 1871 год

Рис. 10. Фрагмент № 1 из Справочной книжки Оренбургской губернии на 1871

Рис. 11. Фрагмент № 2 из Справочной книжки Оренбургской губернии на 1870

Эти документы подтверждают, что В. Ф. Сапега-Ольшевский был майором, мировым посредником уездного мирового съезда Челябинского уезда второго участка, а также действительным членом губернского статистического комитета.

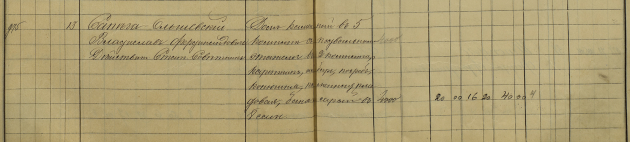

Так как ссыльные в основном всегда отправлялись на каторгу, то невозможно говорить о приличном доходе и солидном финансовом состоянии, так что документ, показанный далее внесёт ещё большую ясность в наше дело.

Так по раскладочной ведомости по налогу с недвижимых имуществ [10] 1908 г. говорится следующее:

Рис. 12. Раскладочная ведомость по налогу с недвижимых имуществ 1908г.

Рис. 13. Фрагмент из раскладочной ведомости по налогу с недвижимых имуществ 1908г.

во-первых, Владислав Фердинандович уже представлен не как майор, а как действительный статский советник, что в системе Российской Империи говорит о больших административных заслугах (Смотр Табель о рангах), во-вторых опись имущества указывает нам, что Сапега владел следующим: «Дом каменный в 5 комнат, с подвальным отоплением в 2 гостиницы, картинная, …, погреб, конюшня,…, баня, сарай,…». И всё это оценивается в 4000 рублей, что на наше время составляло бы около 26 млн. рублей, что говорит о хорошем финансовом положении В. Ф. Сапеги-Ольшевского и может свидетельствовать как доказательство его большого и стабильного заработка.

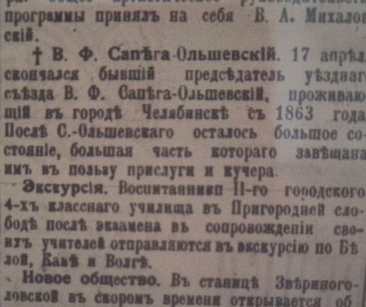

Через два года в 1910 г. газета «Голос Приуралья» сообщает нам о кончине В. Ф. Сапеги-Ольшевского.

Рис. 14. Фрагмент из газеты «Голос Приуралья»

На основе некролога можно сделать следующие выводы, во-первых, Сапега был председателем уездного съезда, во-вторых жил в Челябинске с 1863 г. (восстание было подавлено в 1864г.), и в-третьих Владислав оставил после себя большое состояние.

На основе всех данных можно сделать следующие выводы:

- изучив информацию о В. Ф. Сапеги-Ольшевском из открытых источников сети Интернет, было замечено два противоположных друг другу мнения. Ни одно из них не было подтверждено документально.

- материалы литературы также имели противоречивые данные в плане причин пребывания В. Ф. Сапеги-Ольшевского в Челябинске.

- анализ архивных документов не содержит информации о ссылке В. Ф. Сапеги-Ольшевского в Челябинск. Данные источники лишь служат подтверждением его административной и военной службы. В правовом плане по указанию о преступлениях от 1845 года ссыльным запрещалось вести государственную и общественную службу.

- архивные документы, такие как рапорт и заметка, показывают, что В. Ф. Сапега-Ольшевский занимал официальные должности. Кроме того, эти документы датированы 1866 годом, что на два года позже подавления польского восстания, и не содержат упоминаний о ссылке. Газета «Голос Приуралья» указывает, что Сапега жил в Челябинске с 1863г.

- Сапега-Ольшевский был награждён множеством орденов и медалей, что свидетельствует о его успешной военной и административной карьере. Это также противоречит статусу ссыльного, так как ссыльные не могли занимать высоких должностей. Также статус действительного статского советника не мог быть выдан ссыльному человеку.

- Таким образом, анализ исторических источников позволяет уверенно утверждать: миф о ссылке Сапеги-Ольшевского не имеет под собой документальных оснований. Вся его жизнь, увенчанная карьерными достижениями и наградами, говорит о том, что он был преданным слугой Российской Империи, а не изгнанником.

Литература:

- Булгаков, А. Даурская лиственница / А. Булгаков. — Текст: электронный // Уральский следопыт: [сайт]. — URL: https://uralstalker.com/uarch/us/2020/12/28/ (дата обращения: 3.02.2025)..

- По Садовой — Болотной. — Текст: электронный // Открой Челябинск!: [сайт]. — URL: https://kray.chelib.ru/walkings/po-sadovoj-bolotnoj (дата обращения: 03.02.2025).

- Даурские лиственницы Сапеги—Ольшевского В. Ф. в Уфе. — Текст: электронный // Центр межкультурного партнерства: [сайт]. — URL: https://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_187.html (дата обращения: 20.01.2025).

- Гл, ред, Бочкарев. К. Н. Челябинская область: энциклопедия / ред, Бочкарев — Т. 4. — Челябинск: Каменный пояс, 2008. — 864 c. — Текст: непосредственный

- Листая страницы прошлого: (события и факты из жизни Челябинска и Челябинской области) / составитель М. Ш. Гайнуллин; дизайн С. В. Никонюк. — Челябинск: [б. и.], 2014 –Ч. 2: От 1803 года до 1917 года. — 2014. — 31 с.: фот.

- Гугель, М. С. Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования державного дома Романовых / М. С. Гугель. —: Тип. В. М. Саблина, 1913. — 542 c. — Текст: непосредственный.

- Акманов, И. Г. История Башкортостана с древнейших времен до конца XIX в. / И. Г. Акманов. — Т. 1. — Уфа: Китап, 2004. — 488 c. — Текст: непосредственный.

- Загорский, В. Мои воспоминания: мемуары польского врача о жизни в Челябинске 1885–1892 гг. / В. Загорский. — Челябинск: Гос. ист. музей Юж. Урала., 2021. — 328 c. — Текст: непосредственный.

- ГУ ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 929. Л. 310–312.