Ключевые слова: пословица, поговорка, Москва, Русь.

Наши пословицы важны для первоначального обучения тем, что в них, как в зеркале, отразилась русская народная жизнь со всеми своими живописными особенностями. Может быть, ничем нельзя так ввести в понимание народной жизни, как объясняя ему значение народных пословиц. В них отразились все стороны жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная; его потребности, привычки, его взгляд на природу, на людей, на значение всех явлений жизни.

К. Ушинский

Творения народного ума выражаются в сказках, песнях, загадках, пословицах и поговорках. «Пословицы и поговорки народные точно так же, как и песни народные, родятся в тиши, над ними никто не трудится; они и уцелели под соломенной крышей, где родились и выросли, крестьянин свято сохранил, что его. Пословицы и поговорки — это открытая книга в народе, в ней каждое поколение записывает коротко и сжато самые важные воспоминания о каком-нибудь деянии, какие-либо опытом добытые истины, соответствующие духу времени и просвещению народа» [1, c.5]

«Правда в огне не горит и в воде не тонет»

В далекие времена судились люди не так, как сегодня. Теперь, обидчика, вора, убийцу судят по закону. Не так было в старину, когда за убитого мстили все его дальние и близкие родственники. Кровная месть падала не только на убийцу, но и на его сородичей. Таким образом долгие годы шла вражда между соседями, и много людей безвинно страдало от этого обычая.

Мало — помалу времена изменились и судебные дела стали решаться князьями или поставленными ими судьями, которые назывались тиунами (название различного рода должностных лиц на Руси в 11–17 вв.)

Обиженный рассказывал князю о чинимых ему притеснениях и указывал на своего обидчика. Князь налагал на виновного денежную пеню или штраф, величина которого зависела от большого или малого преступления. Но были и такие дела, что и сам князь не мог разобраться. Тогда он предлагал истцу и ответчику «лезть на поле», т. е. выходить на поединок. Люди верили, что за правое дело сам Бог ратует и помогает обиженному; кто побеждал тогда, тот и был прав.

Но князь мог назначить и другое испытание. Разжигали на княжеском дворе большой костёр, клали в него железный прут или ставили котёл с водой. Когда железо раскалялось до красна или когда вода в котле закипала, то подозреваемого в преступлении заставляли брать голыми руками раскаленный прут или опускать руку в кипяток и доставать оттуда камень. Если через нескольких дней следы от ожога заживали, это означало, что правда на стороне обвиняемого.

Испытание железом нередко заменялось испытанием водою. Человека завязывали в мешок и бросали в воду. Если мешок быстро шёл ко дну, обвиняемого оправдывали, если же мешок оставался на поверхности воды — обвиняемого осуждали.

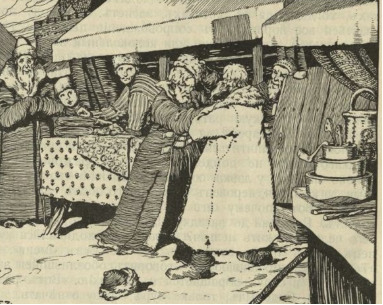

Рис. 1. Б. Зворыкин

Огонь и вода у языческих славян почитались божествами очистительными: вода смывала всякую скверну, огонь сжигал её.

Вот почему не боялся правый человек испытания, потому что в стародавние времена они назывались судом Божьим, начало которого уходит в древность, а конец его относится уже к христианской поре русской жизни.

Вот откуда пошла и как давно сложилась пословица: «Правда в огне не горит и воде не тонет» [2, c.37–39]

«Опростоволосить»

Кто оплошал и дал маху, попал в скверное или смешное положение, тот зачастую говорит про себя, что он опростоволосился. Теперь это слово не имеет позорного значения. Опростоволосился — в худшем случае осрамился. В старину же кто опростоволосился, тот уже опозорил свою голову.

В древней Руси мужчины должны были всегда держать свою голову покрытою. Этот обычай закрывать волосы твёрдо держался ещё в Киевской Руси. Тогда своих шапок не снимали не только в комнатах, но и даже в церкви. Московские послы не снимали в чужих странах своих горлатных (высокий парадный головной убор цилиндрической формы с бархатным или парчовым верхом) шапок даже перед королями. Однажды им это заметили, но старший посол отвечал: «У нас шапку снимают, когда в неё горох насыпают». Вот почему должники часто писали в своих долговых обязательствах: «да будет мне стыдно и волен он (заимодавец) пристыдить меня всенародно», если в указанный срок не получит своих денег обратно. И не было должнику пущего позора, когда с него, как с вора, снимут шапку на квит, в полный расчет.

Рис. 2. Хвать шапку с головы на землю. Рис. Б. Зворыкина

Равным образом и для женщин зазорно опростоволоситься. С непокрытой головой ходили только девушки.

Замужние всегда накрывали голову бабьим повойником (старинный головной убор). И теперь в наших селах и деревнях «покрывать девушке голову», значит выдать её замуж, вести под венец [2, c. 94, 99]

«Подноготная»

С давних пор повторяет русский народ слова Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде». И с далёких времен крепко верит он, что даже и «Мамай правды не съел». Однако, хоть всякий ищет правду и хвалит её, да не всякий её сказывает.

Хороша правда только пред Богом одним, а людям правда голая, ложью неприкрытая, только глаза колет и возбуждает ненависть. Вот почему уважает народ того, кто правду-матку в глаза режет, называет он такого человека «правдолюбом, у которого душа нагишом». Но прячут люди правду, утаивают, но кто смекалкой или хитростью отыскал её, тот говорит, что узнал у другого всю подноготную, раскрыл никому неведомое. «Подноготная» означает раскрытие чужой тайны, которую берегли и прятали, но утаить не смогли. Как же в старину узнавали правду подлинную, всю подноготную.

В дальние времена жизнь ценилась дешево. Пытки же считались вполне законным делом и в необходимости их не сомневался и народ. Люди не считали тогда пытку бесчеловечным и бессмысленным способом отыскать виновного. От этих тёмных времен осталась в народной памяти и «подноготная» — пытка, которая добывала, так думали, самую задушевную людскую тайну. Эта правда появлялась, когда палач начинал забивать гвозди под ногти на руках или ногах, когда судья говорил: «Не скажешь подлинной, так заставлю сказать подноготную» [2, c.101,106,107]

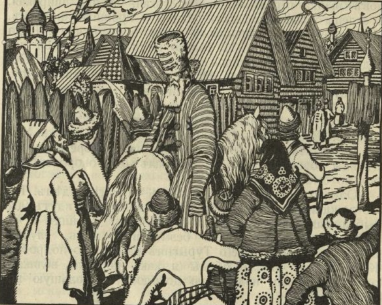

«Повинную голову и меч не сечет» — часто говорили люди, когда открыто сознаются в проступке, не желая хитрить и всячески изворачиваться. Вина смягчается признанием — таков смысл этой пословицы, которую в прежние времена многие выслушивали в горькой обиде и с душевною злобою.

В старину не так смотрели на заслуги человека и его подвиги, как сейчас. Уж на что велика заслуга князя Дмитрия Пожарского, освободившего Москву и всю русскую землю от разбойничьих шаек и польского войска, но и его «головой выдали» боярину Салтыкову, когда с ним князь «заместничался».

При местничестве учитывались не абстрактная знатность, древность рода, а служба предков. Если некогда служили двое вместе и один был подчинен другому, то и их дети, племенники, внуки должны будут находиться в таком же взаимоотношении.

Рис. 3. И бил челом царю Иоанну. Рис. Б. Зворыкина

Царь Федор Алексеевич задумал совсем искоренить этот вредный обычай. Созвал он бояр и решили, чтобы «никто больше ни родом, ни службой не считался, и никто малым чином не попрекал. Разложили большой костёр и сожгли в нём все «разрядные» книги, по которым справлялись раньше о родовитости и службе знатного человека [2, c. 127, 131]

«Шиворот навыворот»

Горько и обидно слышать всякому, если говорят о нём, что всё у него «шиворот навыворот», задом наперед. Что не сделает, то испортит, что не скажет, то перепутает.

В старину, при царе Иоанне Грозном, провинившихся бояр водили по улицам на всеобщее позорище, на людское осмеяние. Одежда была вывернута наизнанку. Шапка горлатная и сапоги сафьяновые, да и козырь есть, но только вместе с воротом наизнанку надет, навыворот. Забавляется простой народ. Ай, да боярин! За хорошие дела его, видно, царь чествует. Ведь, по- старинному русскому обычаю, выворачивают одежду наизнанку, если не ради шутки и не к празднику, у одних только преступников, в грязном деле пойманных [2, c. 133,136]

Рис. 4. «За хорошие дела его царь чествует». Рис. Б. Зворыкина

Москва, игравшая в жизни государства видную руководящую роль, и являвшаяся сосредоточением политической жизни страны, отмечена и охарактеризована в пословицах наиболее полно. Наибольшая часть этих пословиц относится к наиболее ранним периодам Москвы.

Столица Руси, России всегда занимала в жизни «этих государств» одно из особых мест.

Москва всем города мать.

Москва сердце России.

Новгород — отец, Киев -мать, Москва — сердце, Петербург- голова.

Кто в Москве не бывал, красоты не видал. [3 c.17]

В Москве к концу царствования Ивана Грозного (около 1570 г.) было 200 тысяч жителей. [5] А иностранцы в 1670–1680г насчитывали уже 500–600 тысяч жителей. Причем кроме «русских», в Москве было очень много греков, немцев, турок и татар. [4]

Москва не город, а целый мир.

Москва людей не боится.

Своеобразное построение Москвы, её разбросанные, тесные, кривые улицы, переулки и тупики придавали ей деревенский вид. Отсюда и

Москва — большая деревня.

Что же касается «колоколов» (церквей), то пословицы обращают прежде всего внимание на их обилие.

У Спаса Бьют, у Николы звонят, а у старого Егорья часы говорят.

В Москве сорок сороков церквей.

Прощай Москва-матушка, золотые маковки.

Златоглавая, золотые маковки, православная,

Святый град, богоспасаемый град.

Хлеба-соли покушать, красного звона послушать. [3 c.22–23]

Злободневная тема — волокита — также нашла отражение в поговорке, связанной с Москвой. У дворца царя Алексея Михайловича был сделан в столбе длинный ящик, куда клались челобитные царю, которые им быстро просматривались, но оставались без движения из-за волокиты в канцеляриях. От этого ящика и поговорка:

Положить в долгий ящик [3 c.56]

Вплоть до 19 века Москва была преимущественно деревянной и страдала от пожаров. До 30 раз она выгорала до тла. Пожар в 1443г., начавшийся от свечи в церкви Николы в Песках и пожар 1737г., от свечи в доме Милославского и опустошившие Москву, оставили нам пословицы:

Москва от копеечной свечки сгорела.

Москва от денежной свечки сгорела.

От искры Москва загорелась.

Страшная чума 1654 и 1771г. оставила нам крылатое слово:

Очуметь [3 c.59]

Война 1812 г. дала пословицы и поговорки:

Не много нагостил француз в Москве, а нагостился.

Отогрелся в Москве, да замерз на Березине.

Сгинул, как француз в Москве. [3 c.60]

У бабы семь пятниц на одной неделе.

Эта пословица берет своё начало от бывших в старину в Москве на Красной площади семи обетных «пятниц», или церквей во имя «Св. Параскевы». По обету никто и особенно женщины не работали по пятницам, празднуя день этой «святой». [3 c.67]

Каждая пословица и поговорка — это историческое обобщение целой эпохи, или целого ряда явлений, которые имели место в истории России: Язычество, Киевская Русь, Московия, царствование Ивана Грозного, Смутное время, эпоха правления Алексея Михайловича. Они пробуждают интерес и любовь к родной старине, к великому прошлому нашей страны. Пословицы и поговорки украшают живую речь, делают её меткой и убедительной.

Литература:

- Иллюстров, И. И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках / И. И. Иллюстров. — Москва: т-во скоропечатня А. А. Левенсон, 1915. — 480 c. — Текст: непосредственный.

- Волжанин, Владимир Древняя Русь в пословицах и поговорках / Владимир Волжанин. — Петроград: О. В. Богданова, 1917. — 150 c. — Текст: непосредственный.

- Шейдлин Москва в пословицах и поговорках / Шейдлин, Яковлевич Борис. — Москва: Никитинские субботники, 1929. — 75 c. — Текст: непосредственный.

- Ключевский, В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В. О. Ключевский. — Петроград: Литературно-издательский отдел Комиссариата народн., 1918. — 333 c. — Текст: непосредственный.

- Покровский Очерк истории русской культуры / Покровский, Николаевич Михаил. — Курск: Книгоиздательское товарищество при Курском губкоме, 1924. — 342 c. — Текст: непосредственный.