Радиолокационное ДЗЗ осуществляется с использованием сенсоров, установленных на космических аппаратах (далее — КА). Основным преимуществом радиолокационной съемки является возможность получения РЛИ земной поверхности и объектов на ней вне зависимости от погодных условий и времени суток. Принцип действия сенсоров, расположенных на КА, заключается в приёме отраженных сигналов с последующим извлечением информации о разности фаз и амплитуды посланного и отраженного сигналов. Полученная информация обрабатывается и передается на Землю для формирования РЛИ, однако данный процесс требует значительного времени из-за задержки в поступлении данных с КА.

Одним из этапов развития радиолокационного ДЗЗ является применение радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны (далее — РСА). Синтезированная апертура создаётся путем перемещения антенны по траектории полета КА для формирования виртуальной антенной решетки. Это позволяет избежать больших размеров антенных систем, сохраняя при этом широкий угол наклона диаграммы направленности, что даёт возможность охватывать большие площади зондируемой поверхности. Одним из перспективных развитий технологии ДЗЗ является проектирование бортовых радиолокационных комплексов (далее — БРЛК), способных формировать РЛИ непосредственно на борту КА. Для осуществления ДЗЗ узким лучом необходимо применение БРЛК с высокой разрешающей способностью. Важным аспектом является использование группировки орбитальных КА, работающих в различных диапазонах волн и режимах съемки, включая прожекторный, обзорный и маршрутный. Большинство современных БРЛК проектируется с активными фазированными антенными решетками (далее — АФАР), что обеспечивает не только высокий энергетический потенциал и разрешающую способность, но и надёжность приёмо-передающей аппаратуры [1].

Современные КА с БРЛК часто применяют аналоговые схемы формирования луча из-за их простоты и низкой стоимости. Однако для реализации многолучевого сканирования предпочтительнее использовать цифровые методы формирования луча. Это значительно расширяет полосу захвата без ухудшения пространственного разрешения. Тем не менее, проектирование БРЛК с цифровыми методами формирования луча может снизить их энергетический потенциал и потребовать дополнительной обработки сигналов [2].

По сравнению с оптическими сенсорами, которые работают за счёт использования энергии солнечного света, БРЛК КА имеют меньший срок службы из-за негативного воздействия внешней среды на аппаратуру, что требует более частого запуска новых КА. Поэтому наблюдается растущая тенденция к совместному использованию на КА БРЛК и оптико-электронных сенсоров, что потенциально продляет срок эксплуатации КА, но при этом ухудшает ряд основных характеристик: стоимость, масса-габаритные показатели, мощность энергопотребления.

Ещё одной сложностью при создании АФАР является распределение электромагнитной энергии. Наиболее перспективным является использование фидерных линий, реализующих методы и способы передачи сверхвысокочастотных сигналов (далее — СВЧ) с помощью волн оптического диапазона. Использование цифровых и оптических методов обработки сигналов может повысить быстродействие систем, однако такой подход также может привести как к увеличению стоимости КА, так и к снижению его показателей надёжности по причине ещё только осваиваемых отечественных радиофотонных технологий.

Получение качественных РЛИ затруднено из-за воздействия атмосферы на радиоволны. Ослабление и временные задержки распространения сигналов, шумы мерцания, вызванные содержащимися в тропосфере газами, облаками, туманами, осадками, приводят к изменению траектории распространения радиоволн и, как следствие, к ошибочному определению координат объектов. Поэтому при обработке высокодетализированных РЛИ необходимо учитывать характеристики атмосферы Земли, полученные в момент съёмки [3].

Таким образом, выделяются ключевые тенденции развития БРЛК КА, направленные на решение задач ДЗЗ:

- Повышение информативности путём определения полной поляризационной матрицы обратного рассеяния и разработки нестандартных режимов обзора.

- Повышение оперативности обработки информации путём создания орбитальных группировок.

- Создание многочастотных космических БРЛК.

- Создание орбитальных группировок, включающих в себя как РСА, так и оптико-электронные средства.

- Объединение КА в структуру типа тандем с целью формирования трёхмерных РЛИ земной поверхности.

- Создание многолучевых БРЛК с целью увеличения полосы захвата при высоком разрешении РЛИ.

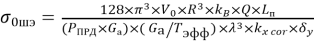

Проведённый анализ источников [4–7] на предмет повышения качества РЛИ показал, что ключевым ПК РЛИ является радиометрическая чувствительность. Она определяет возможность БРЛК КА обнаруживать на фоне шумов минимально возможный уровень сигналов, отражённых от объектов при ДЗЗ. Вид формулы радиометрической чувствительности зависит от имеющихся исходных данных и зачастую имеет следующее математическое представление [2]:

В источнике [2] доказана связь большинства ПК РЛИ с радиометрической чувствительностью, поэтому обеспечение данного параметра на протяжении всего срока активного существования (далее — САС) БРЛК КА является актуальной и важной задачей. Анализ математической модели радиометрической чувствительности показал, что надёжность работы приёмо-передающих каналов (далее — ППК) оказывает влияние на итоговое значение параметра. Однако напрямую в математической модели нет связи с надёжностью ППК и практически отсутствуют исследования по данному направлению. Учитывая, что по ряду причин используемая в составе ППК электронная компонентная база может эксплуатироваться в предельных или перегруженных режимах (коэффициент нагрузки равен или превышает 1), отказы ППК в течение САС БРЛК КА ухудшат его тактико-технические характеристики, в том числе снизят ПК РЛИ. В свою очередь это приведёт к уменьшению вероятности правильного обнаружения объектов на РЛИ.

Поэтому дополнительным направлением исследования в области радиолокационного ДЗЗ является обеспечение требуемой вероятности правильного обнаружения объектов на РЛИ в течение САС БРЛК КА за счёт разработки его оптимального облика.

Литература:

- Костров, В. В. Проблемы дистанционного зондирования Земли с использованием космических РСА высокого разрешения / В. В. Костров, Е. Ф. Толстов // Проблемы дистанционного зондирования, распространения и дифракции радиоволн: конспекты лекций, Муром, 27–29 июня 2017 года / Научный совет РАН по распространению радиоволн Муромский институт (филиал); Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. — Муром: Муромский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2017. — С. 76–113.

- Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса / В. В. Груздов, Ю. В. Колковский, А. В. Криштопов, А. И. Кудря. — Москва: Рекламно-издательский центр «Техносфера», 2019. — 482 с.

- Распространение радиоволн при космической связи / М. А. Колосов, Н. А. Арманд, О. И. Яковлев; Под ред. акад. Б. А. Введенского и проф. М. А. Колосова. — Москва: Связь, 1969. — 155 с.

- Храмов, К. К., Костров, В. В. Обеспечение чувствительности и радиометрического разрешения РСА Х-диапазона на базе малых космических аппаратов // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2022. № 3 (47). С. 43–50.

- Анализ современных технологий дистанционного зондирования Земли / Д. А. Хабаров, В. А. Кожевников, Т. С. Адиев, О. О. Попова, В. А. Чугунов // Московский экономический журнал. 2019. № 1. С. 181–190.

- Особенности построения бортовых антенных решёток космических аппаратов / Е. В. Овчинникова, В. В. Фам, С. Г. Кондратьева и др. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2018. № 3 (31). С. 66–76.

- Рис, У. Г. Основы дистанционного зондирования. М: Техносфера, 2006. — 336 с.