Исследование посвящено анализу доктринальных подходов к разграничению недействительности и незаключенности договоров в российском гражданском праве. Анализируются позиции ведущих цивилистов, включая Андрееву С. Е., Чахалову С. А., Шихову Е. М., Лепехина И. А., Иванову А. В., выявляются принципиальные различия в их аргументации. Рассматриваются практические трудности квалификации спорных договорных отношений, особенности применения правовых механизмов защиты при частичном исполнении обязательств. Исследуются специфические проблемы отдельных категорий договоров: с недвижимостью, лицензионных, ипотечных. Обосновываются конкретные предложения по совершенствованию законодательного регулирования, включая закрепление критериев разграничения институтов, уточнение правовых последствий, совершенствование процедурных аспектов. Работа имеет практическое значение для унификации правоприменительной практики.

Ключевые слова: недействительность договора, незаключенность договора, доктринальные подходы, существенные условия договора, правовые последствия, судебная практика, совершенствование законодательства.

The study is devoted to the analysis of doctrinal approaches to distinguishing between invalidity and non-conclusion of contracts in Russian civil law. The positions of leading civilists, including Andreeva S. E., Chakhalova S. A., Shikhova E. M., Lepekhin I. A., Ivanova A. V., are analyzed, and fundamental differences in their argumentation are identified. The practical difficulties of qualifying disputed contractual relations and the specifics of applying legal protection mechanisms in case of partial performance of obligations are considered. Specific problems of certain categories of contracts are studied: real estate, licensing, mortgage contracts. Specific proposals for improving legislative regulation are substantiated, including establishing criteria for distinguishing between institutions, clarifying legal consequences, and improving procedural aspects. The work has practical significance for unifying law enforcement practice.

Keywords: contract invalidity, contract non-conclusion, doctrinal approaches, essential contract terms, legal consequences, judicial practice, legislative improvement.

Анализ научных позиций по разграничению недействительности и незаключенности договоров выявляет серьезные доктринальные расхождения среди российских цивилистов. Андреева С. Е. и Чахалова С. А. отстаивают концепцию строгого разделения указанных институтов. Их позиция базируется на том, что незаключенность означает полное отсутствие правовых отношений между сторонами. Недействительность предполагает существование порочной сделки, которая требует правовой квалификации. Данный подход получил широкое распространение в российской цивилистике и нашел отражение в судебной практике.

Альтернативную точку зрения развивает Шихова Е. М., предлагающая расширительное толкование недействительности гражданско-правовых сделок. Согласно ее концепции, незаключенность представляет частный случай недействительности сделки. Аргументация строится на том, что правовые последствия обеих категорий идентичны — отсутствие желаемых правовых эффектов. Различия носят формальный характер и не оказывают существенного влияния на практическое применение норм права [1].

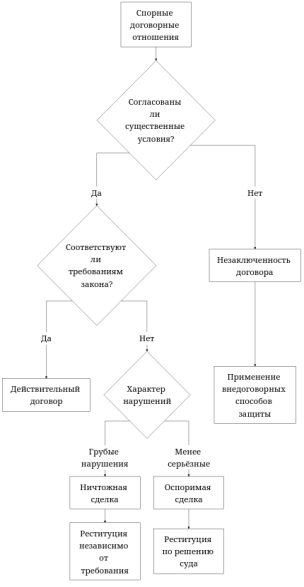

Судебная практика выработала подходы к разрешению спорных ситуаций, рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм квалификации договорных отношений

Лепехин И. А. и Иванова А. В. занимают промежуточную позицию, признавая самостоятельность институтов при наличии общих черт. Их исследования показывают, что строгое разграничение необходимо для корректного применения правовых механизмов защиты. Незаключенность исключает применение реституционных последствий, характерных для недействительных сделок. Исполненное по незаключенному договору квалифицируется через институт неосновательного обогащения [2].

Практическое разграничение институтов вызывает трудности при квалификации смешанных составов. Пушкарева А. С. в исследованиях конструкции лицензионного договора установила критерии разграничения через анализ момента заключения договора. Отсутствие согласования предмета договора влечет его незаключенность. Нарушение требований к содержанию предмета при наличии согласования образует основание недействительности.

Представленная схема отражает логику судебного анализа спорных договорных отношений. Первоначальная проверка касается согласования существенных условий. При их отсутствии констатируется незаключенность без дальнейшего исследования обстоятельств дела. Наличие согласования переводит анализ в плоскость соответствия требованиям законодательства.

Особенности правоприменения обнаруживаются при рассмотрении дел о частичном исполнении сторонами обязательств. Ревкова В. С. показывает неоднородность подходов к квалификации ситуаций с нарушением нотариальной формы сделки. Некоторые суды исходят из презумпции заключения договора при фактическом исполнении. Альтернативная позиция требует проверки всех условий заключения независимо от поведения сторон.

Проблематика усугубляется при анализе договоров с неопределенными условиями. Гражданский кодекс РФ предусматривает механизмы восполнения пробелов через диспозитивные нормы. Границы применения данных механизмов остаются дискуссионными. Чрезмерное использование восполняющих норм размывает критерии незаключенности. Ограничительный подход ведет к необоснованному расширению сферы незаключенных договоров.

Специфические проблемы возникают при регулировании отдельных видов договоров. Баширина Е. Н., Казамиров А. И. и Фирсова Н. В. выявили проблемы правового регулирования договора об ипотеке. Сложность структуры ипотечных отношений создает дополнительные трудности при квалификации спорных ситуаций. Отсутствие государственной регистрации ипотеки может квалифицироваться как незаключенность договора или его недействительность в зависимости от конкретных обстоятельств [3].

Сравнительный анализ подходов к регулированию смежных институтов демонстрирует различия в доктринальных позициях, таблица 1.

Данные таблицы выявляют отсутствие единообразия в научных подходах. Различия в позициях исследователей создают сложности для правоприменительной практики. Это требует выработки компромиссных решений, учитывающих специфику различных договорных конструкций.

Дубинина И. А. обращает внимание на роль принципа справедливости при разрешении спорных ситуаций. Применение доктрины эстоппель позволяет находить баланс между формальными требованиями и существом правоотношений. Данный подход особенно актуален при квалификации договоров с частичным исполнением.

Таблица 1

Доктринальные подходы к разграничению недействительности и незаключенности

|

Автор |

Основная позиция |

Критерии разграничения |

Правовые последствия |

|

Андреева С. Е., Чахалова С. А. |

Строгое разделение институтов |

Наличие согласования существенных условий |

Различные механизмы защиты |

|

Шихова Е. М. |

Расширительное толкование недействительности |

Единство правовых последствий |

Общие последствия недействительности |

|

Лепехин И. А., Иванова А. В. |

Промежуточная позиция |

Характер правовых отношений с недвижимостью |

Дифференцированные последствия |

|

Пушкарева А. С. |

Момент заключения как критерий |

Анализ лицензионных конструкций |

Специфические правила |

|

Ревкова В. С. |

Формальные требования |

Нотариальное удостоверение |

Последствия нарушения формы |

Критический анализ существующего правового регулирования выявляет системные недостатки. Действующие нормы не содержат четкого определения критериев разграничения институтов. Правоприменители вынуждены формировать подходы через судебную практику. Данная ситуация снижает правовую определенность и создает риски неоднородности правоприменения [4].

Законодательное закрепление критериев разграничения недействительности и незаключенности договоров представляется наиболее актуальной задачей. Статью 432 ГК РФ следует дополнить нормой следующего содержания: «Договор считается незаключенным при отсутствии согласования сторонами всех существенных условий либо несоблюдении установленной законом формы, если ее нарушение влечет недействительность сделки. Заключенный договор признается недействительным при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом».

Уточнение правовых последствий незаключенности договора требует отдельного внимания законодателя. Главу 60 ГК РФ рекомендуется дополнить статьей о применении правил о неосновательном обогащении к отношениям по незаключенным договорам. Это устранит пробел в правовом регулировании и обеспечит единообразие правоприменения [5].

Совершенствование процедурных аспектов защиты прав участников оборота нуждается в дополнительном регулировании. Статью 12 ГК РФ следует дополнить указанием на возможность установления судом факта незаключенности договора. Данная норма обеспечит процессуальные гарантии защиты прав участников оборота при спорах о наличии договорных отношений.

Регулирование переходных ситуаций требует особого подхода при частичном исполнении сторонами обязательств. При частичном исполнении сторонами обязательств по спорному договору суд должен применять презумпцию заключения договора. Опровержение презумпции требует доказательства отсутствия согласования существенных условий на момент начала исполнения [6].

Создание специальных правил для отдельных категорий договоров обусловлено их спецификой. Договоры с недвижимостью, лицензионные соглашения и ипотечные договоры нуждаются в дифференцированном регулировании. Специфика данных отношений требует особых критериев квалификации.

Внедрение принципа справедливости в правоприменительную практику должно стать руководящим началом для судов. Суды должны учитывать конкретные обстоятельства дела при выборе между квалификацией как недействительности или незаключенности. Формальный подход должен уступать место функциональному анализу.

Совершенствование нотариального удостоверения сделок остается актуальной проблемой. Необходимо четко определить случаи, когда нарушение нотариальной формы влечет недействительность, а когда — незаключенность договора. Это устранит неопределенность в квалификации соответствующих нарушений.

Реализация предложенных изменений требует комплексного подхода. Законодательные новеллы должны сопровождаться разъяснениями высших судебных инстанций. Правоприменительная практика нуждается в период адаптации к новым правилам. Научное сообщество должно продолжить исследования в данной области для выработки оптимальных решений спорных вопросов [7].

Перспективы развития института требуют дальнейшего теоретического осмысления. Цифровизация договорных отношений создает новые вызовы для квалификации спорных ситуаций. Электронные договоры нуждаются в специальных правилах разграничения недействительности и незаключенности.

Литература:

- Дубинина Ирина Алексеевна «Эстоппель» как проявление принципа справедливости в гражданском праве российской федерации // Право и управление. 2024. № 4. — С. 89–94.

- Лепехин Илья Александрович, Иванова Анна Владимировна К вопросу о правовой природе недействительных сделок с недвижимым имуществом // Право и государство: теория и практика. 2024. № 6 (234). — С. 328–331.

- Ревкова Валентина Сергеевна Нотариальная форма сделки: условия совершения и последствия ее недействительности // Вопросы российской юстиции. 2024. № 32. — С. 179–185.

- Шихова Е. М. Отдельные проблемы недействительности гражданско-правовых сделок // Скиф. 2021. № 1 (53). — С. 193–196.

- Андреева Снежана Евгеньевна, Чахалова София Абдуносировна Соотношение недействительности и незаключенности гражданско-правового договора (на примере договора дарения) // Вопросы российской юстиции. 2025. № 35. — С. 108–118.

- Пушкарева Анастасия Сергеевна Конструкция лицензионного договора: момент его заключения // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. — С. 320–326.

- Баширина Е. Н., Казамиров А. И., Фирсова Н. В. Проблемы правового регулирования договора об ипотеке // Аграрное и земельное право. 2023. № 4 (220). — С. 115–117.