Кратко рассмотрены параметры сейсмического воздействия, учитываемые при возведении объектов в сейсмически активных зонах России.

Ключевые слова: землетрясение, устойчивость, сейсмичность.

The parameters of seismic impact taken into account during the construction of objects in dangerous seismically active zones of Russia are briefly considered.

Keywords : Earthquake, stability, seismicity.

Землетрясения представляют собой сейсмические колебания поверхности земли, причиной которых могут стать внезапные смещения и разрывы в земной коре или верхней мантии. Во время землетрясении движение грунта происходит в виде волн. При сейсмической активности различают три типа волн:

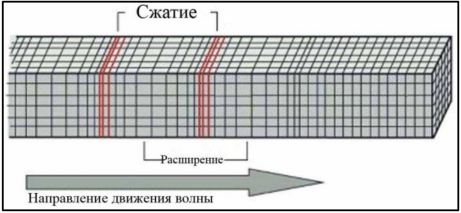

- Первичная волна — волна продольного типа, которая образуется при колебании частицы вперед и назад, при совпадении с направлением движения волны, т. е. их можно назвать волнами сжатия, так как они подобны звуковым волнам (рисунок 1.1.) [1]

Рис. 1. Первичная волна

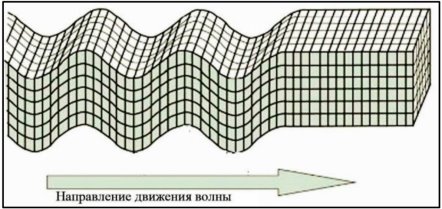

- Вторичная волна — волна поперечного типа, образуется из-за колебания частицы в направлении, перпендикулярному направлению движения волны. Эти волны можно сравнить с принципом работы гитарных струн. Первичная и вторичная волна образуется внутри тела земли. Данные волны проходят сквозь толщу грунта. Вторичная волна, связана со сдвиговым напряжением, не может образовываться в жидкой среде, однако первичная волна образуется (рисунок 1.2.).

Рис. 2. Поперечная волна

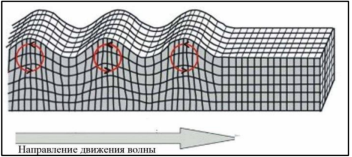

- Волна поверхностного типа по характеру течения похожа на морскую волну, образуется с помощью движения частицы материи по орбите. Отличается от первых двух тем, что может образоваться только на поверхности земли. В настоящее время известны и относительно хорошо изучены два типа таких волн: волна Релея, при которой движение частицы складывается из двух перемещений: вертикального и в направлении распространения волны. Второй тип поверхностной волны — волна Лява, в ней частица перемещается горизонтально и направлена под углом 90 0 к направлению распространения волны.

Частица волны Рэлея при своем прохождении, описывает вертикальные эллипсы, которые лежат в очаговой плоскости (рисунок 1.3.). [2]

Рис. 3. Волна Релея

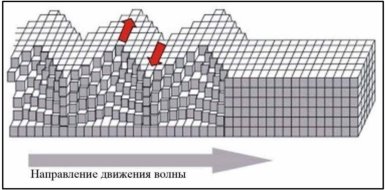

Волна Лява возникает исключительно в твердом теле, которое имеет поверхность разрыва с упругими свойствами. Сейсмическая активность приводит к колебанию грунта, который в свою очередь вызывает в нефтепроводе инерционные силы. Если прочность (сейсмостойкость) конструкции является недостаточной, то в ней возникают повреждения различной степени или при водит к полному ее разрушению (рисунок 1.4.)

Рис. 4. Волна Лява

Поверхностная волна является самой разрушительной из всех вышеперечисленных. Часто конструкция может выдерживать толчки первых P- и S-волн, но более сложные поверхностные волны, являющиеся меньшими по своей амплитуде, приводят к их разрушению.

Степень опасности при землетрясении определяется первичными факторами, интенсивность колебания грунта, так и вторичными, ими являются: лавина, оползень, пожары, разжижение грунта, обвал, опускание или перекос поверхности земли, наводнение вследствие разрушения и прорыва плотин.

Сила воздействия сейсмической волны на объекты зависит от величины, которая называется гипоцентральным расстоянием и определяется по формуле: 2 2 С H R. При увеличении гипоцентрального расстояния С интенсивность воздействия будет уменьшаться. Зону поверхности грунта в радиусе примерно R < Н считают эпицентральной. Эпицентральной зоной можно считать поверхность грунта, удовлетворяющего условию R < Н. В данной зоне колебание грунта происходит преимущественно в вертикальном направлении. Для нефтепровода наибольшую опасность несет горизонтальное перемещение грунта, которое усиливается по мере удаления от эпицентра. [2]

Землетрясения можно классифицировать с помощью шкалы Рихтера, которая учитывает величину и мощность очага. В качестве характеристики землетрясения представлена его магнитуда, являющаяся безразмерной величиной и учитывающая общую энергию упругих колебаний, которую вызывает землетрясение.

Проявления землетрясений в тех или иных районах называют сейсмичностью. Количественные показатели сейсмичности отражают повторяемость, снижающуюся при увеличении магнитуды, и интенсивность. В данный момент Россия использует рекомендованные Бюро межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству (МСССС) АН РФ, шкалу ИФЗ, задействованную в основе [3]. В общем все шкалы между собой очень близки и их можно свести в одну таблицу (таблица. 1)

Таблица 1

Действие землетрясений различной балльности

|

Балл |

Действие на поверхность земли |

Действие на инженерные сооружения |

|

6 |

Небольшая вероятность оползней; На сырых грунтах трещины, толщиной не более 1 см. |

— |

|

7 |

Оползни на песчаных или гравелистых берегах рек |

Нарушение стыков нефтепровода |

|

8 |

Трещины в грунтах шириной в несколько сантиметров |

Нарушение стыков нефтепровода |

|

9 |

Трещины в грунтах достигают 10 см, а по склонам и берегам — свыше 10 см. |

Разрыв частей подземных нефтепроводов |

|

10 |

Трещины в грунте шириной несколько десятков сантиметров и в некоторых случаях до одного метра |

Серьезные повреждения, разрывы и искривления подземных трубопроводов |

|

11 |

Значительные деформации почвы в виде широких трещин, разрывов и перемещений в вертикальном и горизонтальном направлениях |

Разрушение подземных нефтепроводов |

|

12 |

Изменение рельефа местности Радикальное изменение земной поверхности |

Сильное повреждение или разрушение практически всех наземных и подземных сооружений |

Литература:

- Валеев А. Р., Зотов А. Н. Новые конструктивные методы повышения сейсмостойкости трубопроводов. // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело, 2010, № 1, с.7.2.

- Арефьев С. С. Эпицентральные сейсмические исследования. Монография / С. С. Арефьев. — М.: РПСЦ Академкнига, 2003. — 375 с.

- СНиП II-7–81* «Строительство в сейсмических районах».