- Система среднего и высшего образования предполагает создание условий для социализации и самореализации обучающихся и студентов в среде вуза и за ее пределами. Направлениями для социализации и самореализации являются — наука, искусство, культура, спорт и пр. В полидефинитном многообразии категорий «социализация» и «самореализации» необходимо выделить те, которое оптимально будут учитывать условия реализации современных целей и задач современного воспитательно-образовательного, культурно-исторического, свободного образовательного пространства с учетом решения противоречий возможностей и ограничений антропологического и средового характера, т. е. индивидуальных особенностей субъекта обучения, его запросов, способностей, мотивов, целей, уровня притязаний и возможностей и ограничений социальной среды, создающей и реализующей условия включение в деятельность и общение, процессы саморазвития и самосовершенствования.

- Под социализацией мы будем понимать процесс и механизм формирования у человека различных социально, профессионально и личностно значимых и востребованных моделей отношений, поведения, взаимодействия, качеств личности, компетенций, ценностных, общекультурных и профессиональных ориентаций, фасилитирующих преобразование объективной реальности, системно трансформирующих сознание субъекта деятельности и модели деятельности в структурах самоопределения (самодетерминации), самоидентификации, саморазвития, самореализации, самосовершенствования, где социальная и профессиональная среда играет роль купели, колыбели и стези в микро-, мезо-, макро- и мегаусловиях постановки и решения противоречий, дилемм, проблем и задач нами описываемого процесса и механизма.

- Самореализация — это ситуативно реализуемая способность личности в усвоении различных норм поведения, системы ценностей, моральных качеств, норм культуры, создающих условия для пополнения и трансформации опыта деятельности и сознания продуктов науки, искусства, культуры, спорта, учения, игр и пр., раскрывающих поле каждого человека в его подлинной природе, мультисредовых и личностных ограничениях и возможностях, системно определяющих место и роль в культурно-антропологических системах единиц, измеряющих как человека, так и общество в целом.

- Опыт измерителей в структуре социализации и самореализации не однозначен, т. к. оба эти процесса связаны друг с другом, но ни один не застрахован от крайних проявлений в спектре позитивных отношений и деструкций, иллюстрирующих несостоятельность и несовершенство антропологического пространства, варьирующего использование разнообразных методов, форм, средств, условий и принципов, механизмов и моделей социализации (как функции востребованности субъектов общества), саморазвития и самосовершенствования (как функции самосохранения, идентификации, самоутверждения), самореализации (как практики различных видов деятельности и общения, как функции адаптации в ситуативной креативности, состоятельности, продуктивности, гибкости, гуманизма и пр.).

- Такими примерами могут быть деформации у творческой интеллигенции разных стран и народов, не справляющейся со сложностями социальных и профессиональных отношений — М. И. Цветаева, В. В. Маяковский, К. Д. Бальмонт, Ван Гог и др. Нет таких идеальных средств самовыражения и самореализации, которые бы создавали стопроцентные гарантии в реализации условий самосохранения субъекта деятельности и общения. Но опыт показывает, что средства самовыражения и самореализации тормозят процессы, связанные с распространением суицида, и, более того, человек, который имеет не одно направление для самовыражения — более устойчив в своих моделях деятельности и общения.

- Продуктивность социализации и самореализации в антропологическом пространстве идет в контексте сформированности структур личности (объект-индивид-субъект-личность), или иными словами, — формируя структуры и качества личности, мы формируем необходимый уровень социализации и самореализации в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, а также продуктивность и состоятельность, креативность и конкурентоспособность, гибкость и устойчивость и пр. как систему качеств, фасилитирующих востребованность личности в поле социально-педагогического взаимодействия.

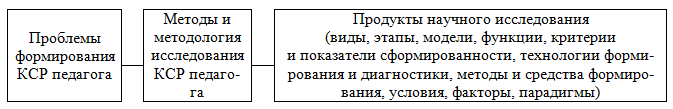

- Все это объясняет феноменологическая модель формирования культуры самостоятельной работы (КСР) в мультисреде. Рассмотрим на примере формирования КСР педагога. В условиях неоднозначности моделирования и практики использования дефиниций — мы отмечаем, что, выделяя несколько методологических подходов, мы создаем предпосылки для локализации и привязке решения проблем к совокупности противоречий антропологического и пространственно-временного генеза.

- Для этого представим сначала дефиниции методологических подходов, лежащих в основе построения определений.

- Системный подход — это методологический подход, определяющий специфику изучения события или явления таким образом, что в исходных положениях теории познания изучаемый объект является системой целостной, уникальной, части которой изучаются исследователем и вся суммарная совокупность исследуемых частей является достоянием и результатом работы, определившей себя в цели, средствах, методах, принципах, условиях, критериях, показателях и прочих компонентах научного знания.

- Культурологический подход — методологический подход, определяющий структуру изучения феномена или явления в контексте положений, структур, модели культуры как базовой единицы и матрицы, раскрывающий направления специфику, элементы и условия планирования и организации исследования, объяснения и коррекции всех продуктов исследования в структуре антропологического знания, где культура рассматривается с различных позиций и граней, фасилитирующих понимание и поиск в научном исследовании.

- Деятельностный подход — методологический подход, изучающий событие или явление с позиции моделей и структур деятельности как основного вида и практики, определяющий достижения человека в его жизни.

- Полисистемный подход — это методологический подход, где все нюансы и аспекты деятельности, культуры и взаимодействия представляют собой уникальную систему, в различных плоскостях связанную с другими системами или ситуативно дополняющими, регенерирующими жизнеспособность и устойчивость антропологического феномена, определяемого в научном исследовании, раскрывающем тонкости и многофункциональность, поливариантность постановки и решения проблемы, многоплановость и полизадачность исследуемых процессов; синергетически реагирующий на изменения во внутренних и внешних структурах, доказывающих или иллюстрирующих полиструктурное единство и целесообразность в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, объективно и субъектно повышающую сложность отношений, качеств, связей в многомерном пространстве социально-биологического генеза.

Феноменологическая модель формирования КСР педагога

|

Методологические подходы, фасилитирующие изучение КСР педагога |

Дефиниции, в основе которых лежат данные методологические подходы |

|

Культурологический подход |

- совокупность составляющих векторного, скалярного и матричного генеза, предопределяющих выявление, моделирование, апробацию, внедрение, реконструкцию и трансформацию ЗУН, СУД, СЭН, компетенций, моделей поведения, отношений, моделей преобразования объективной реальности внутреннего и внешнего, моделей социализации и самосовершенствования, саморазвития и самореализации, которые являются вторичным ресурсом такого преобразования, системно обеспечивающих соблюдение норм и сохранение эталонов культуры и деятельности, общения и науки. Примером такого рода совокупности в этнопедагогике служит витая нить, состоящая из ЗУН, СУД, СЭН, компетенций, предопределяющих типологию социальных ролей, отношений, связей и качество жизни. А вся жизнь и деятельность — изготовление изделий пространственно-временного генеза той самой витой нитью, которая описана выше. |

|

Деятельностный подход |

|

|

Компетентностный подход |

- социально, профессионально и личностно ориентированный ресурс, формируемый у педагога в условиях непрерывного профессионального образования нормами, эталонами и моделями культуры и деятельности, ФГОС (компетенции), а также ситуативно получаемым опытом в системе общечеловеческого, индивидуального, субъектного и личностного роста. |

|

Полисистемный подход |

|

- Другими словами, полисистемный методологический подход являет в круг научного познания и антропологически обусловленных новообразований множество связанных, гносеологически-реконструируемых, герменевтически-иллюстрируемых и характеризующих исключительно уникальность человека в продуктах его деятельности и общения как иерархию объектно-личностных моделей в практике социальных, межличностных и профессиональных отношений.

- В таком контексте на объектном уровне создаются предпосылки формирования потребностей, связанных с использованием совокупности способов фиксации информации практическое владение которыми дает свой результат и обеспечивает формирование потребностей в формировании индивидуального уровня сформированности личности, на котором наша личность (человек) создают продукты-модели своего умственного труда — это совокупность словесно-логических и структурно-логических моделей, фасилитирующих восприятие и решение ряда противоречий, проблем, дилемм, задач, а также насущную необходимость в разнообразных творениях искусства и речевых актах самовыражения (сказки, анекдоты, стихи и пр.).

- Индивидуальный уровень сформированности качеств личности и КСР предопределяют процесс формирования субъектного уровня, который создает модели и апробирует их на практике. Так появляются разнообразные педагогические технологии, средства, учебники, учебно-методические пособия и пр.

- Следующим уровнем является создание школ, педагогических мастерских, в которых мастер и его педагоги занимаются решением ряда проблем, связанных с первоначальной постановкой проблемы, лежащей в основе данной школы, например, личностно ориентированное обучение, социализация трудных подростков, мотивация учения на уроках и во внеурочной деятельности.

- Так мы показали на объектном, индивидуальном и субъектном уровнях в рамках деятельностного подхода, что формирование КСР педагога в условиях непрерывного профессионального образования выступает как продукт и процесс моделирования и апробации моделей обучения, самосовершенствования и самореализации педагога в контексте узкого смысла профессиональной деятельности — сформированности компетенций ФГОС специальности 050100 по направлению «Педагогическое образование», в контексте широкого смысла профессиональной деятельности — ситуативного продуктивного общения и труда, где личность и ее продукты творчества являются ценностями, из которых складываются предпосылки построения гуманистических основ как маленькой ячейки общества, так и общества в размерах государства и содружества государств. Поэтому возможности социализации и самореализации молодежи лежат в плоскости четырехуровневой модели формирования КСР как условия саморазвития и самосовершенствования субъектов антропологического пространства как в спорте, так и в науке.

-

- Литература:

- Козырева, О. А. Социальная педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. вузов / О. А. Козырева. — Новокузнецк: КузГПА, 2010. — 217 с. — [+прил. на CD]. — ISBN 978–5–85117–495–7.