В статье представлены результаты прямого ординационного анализа степной растительности Донецкого кряжа по методу Л. Г. Раменского, рассматривавшего растительность как непрерывный объект научного исследования. Его взгляды и идеи легли в основу одного из важнейших направлений в фитоценологии — экологической ординации, или «метода рядовой координации».

Ключевые слова: Ординация, петрофитная растительность, Донецкий кряж.

Согласно современным представлениям о континуальности и дискретности растительного покрова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], ординация является необходимым дополнением к классификации растительности. Взгляды и идеи Л. Г. Раменского [3] о растительном покрове как непрерывном объекте научного исследования легли в основу одного из важнейших направлений в фитоценологии — экологической ординации, или «метода рядовой координации». Основой этого метода является описание растительности по конкретным экологическим рядам, в результате чего на этом материале можно построить типовые экологические ряды для отдельных видов растений, или стандартные шкалы, в которых каждый из экологических факторов представлен в виде градиентов (ступеней) от его низшего из встречающихся в природе значений до высшего. Экологические шкалы, разработанные им и его последователями, широко применяются для разных регионов и растительных зон в целях экологической ординации и классификации растительности.

В. Д. Александровой [4, 5] подчеркивалось, что расхождение между классификацией и ординацией на практике небольшое, и, после того как ординация выполнена, в ее пределах могут быть выделены те или иные типы растительности с помощью формального приема. Существовавшие ранее разногласия между сторонниками классификационного подхода и сторонниками использования ординации в значительной мере были устранены, и сочетание обоих подходов теперь может обеспечить более полное представление о растительности изучаемых регионов [8].

Учитывая экологическую неоднородность формаций, в нашем исследовании было необходимым применение ординационного подхода на основе разработанных Л. Г. Раменским с соавторами экологических шкал [9], так как при таком подходе можно было определить положение (статусы) геоботанических описаний на осях экологических факторов [10].

Суть этого метода статистического моделирования состоит в том, что отдельные сообщества (Q-ординация) или же виды (R-ординация) представляются в виде точек в системе координат заданных ординационных осей, в данном случае по факторам увлажнения и богатства-засоленности почв (и ступеням увлажнения).

Прямая ординация проводилась по факторам увлажнения и богатства-засоленности почв, как наиболее часто используемая при геоботанических исследованиях [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17], так как метод экологической ординации Л. Г. Раменского позволяет характеризовать растительность параметрами среды в определённых местообитаниях с применением экологических шкал. Для обработки материала в программу IBIS [18] заносились описания, которые затем рассчитывались по шкалам Л. Г. Раменского: богатство-засоление и увлажнение [9].

Так как нашим первичным геоботаническим материалом являются данные по растительности, а не по среде, существует много экологических шкал, отображающих условия среды по набору видов, в описании. В Европе широко применяются экологические шкалы Эленберга и Ландольта. Из всех имеющихся экологических шкал, видимо, лучшими остаются шкалы, составленные под руководством Л. Г. Раменского [9], хотя они и не безупречны, и грешат «ложной точностью» [19].

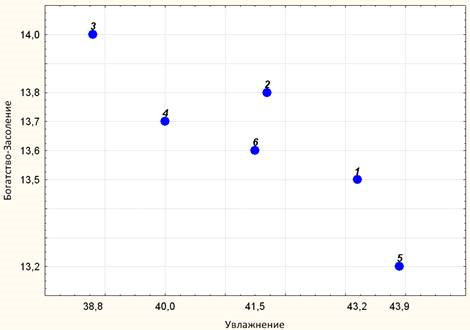

Рис. 1. Распределение сообществ ассоциаций по ординационным осям (на основе шкал Л. Г. Раменского [Раменский и др., 1956])

Примечание. Цифрами обозначены ассоциации: 1 — Plantagini urvilei–Stipetum tirsae; 2 — Stipetum lessingianae; 3 — Plantagini stepposae–Stipetum pulcherrimae; 4 — Medicago romanicae–Stipetum ucrainicae; 5 — Sileno borysthenicae–Hyssopetum officinali; 6 — Scleranto annui–Stipetum capillatae.

Данные по шкалам (значения богатства-засоление и увлажнение) и номера описаний были занесены в таблицу, с применением которых при помощи программы STATISTICA 6.0 был получен график распределения растительных сообществ по ординационным осям (рис. 1).

На рисунке 1 отдельные сообщества (Q-ординация) графически представлены в ординационной диаграмме, где ассоциации отображены в виде точек и цифрами в системе координат ординационных осей (по шкале увлажнения и богатства-засоленности почв).

На рисунке 1 отчетливо отражен комплексный градиент, и таким образом, хорошо просматривается, в каких экологических границах собран геоботанический материал. При интерпретиретации полученных данных становится понятным, что основной массив геоботанических описаний был выполнен в границах между 13,5 и 13,8 делениями шкалы «Богатства — засоленности почв» — почвы богатые, незасоленные; и третьей ступени увлажнения — среднестепного увлажнения [9]. Ассоциация под номером 5 — Sileno borysthenicae–Hyssopetum officinali расположилась границах среднестепного увлажнения (ступени 40–46), но с наибольшим увлажнением по сравнению с другими при котором почвы довольно богатые (ступени 10–13), но уже с меньшим содержанием гумуса, незасоленные. Ассоциация под номером 3 — Plantagini stepposae–Stipetum pulcherrimae расположилась в зоне сухостепного увлажнения и с наибольщим уровнем засоления ступень — богатые почвы.

В целом по диаграмме можно сделать определенный вывод о том, что с увеличением увлажнения в разных условиях, в зависимости от субстрата (обыкновенные и южные черноземы, каменистые скелетные, песчаные почвы, обнажения горных пород), имеются расхождения комплексных градиентов как в сторону богатства (сформированные почвы, как правило, черноземы), так и в сторону обеднения почв.

Эти данные имеют большое значении при дискретизации растительного покрова, и в дальнейшем могут быть использованы при эколого-флористической классификации степной растительности Донецкого кряжа. Кроме этого, они являются важным дополнением к интерпретации данных, полученных с помощью методов непрямой ординации.

Как и следовало ожидать, разнообразие степной петрофитной растительности в целом формируется за счет удлинённости осей различных факторов среды [20] — засоления, химического состава и общего увлажнения.

Литература:

1. Раменский Л. Г. Основные закономерности растительного покрова и их изучение // Вестн. опытн. дела Средне-Черн. обл. Воронеж, 1924. С.37–73.

2. Раменский Л. Г. К методике сравнительной обработки и систематизации списков растительности и других объектов, определяемых несколькими

3. несходно действующими факторами // Тр. Совещ. Геоботаников-луговедов, созванного Гос.луговым инст. 15–20 января 1928 г.в Ленинграде. Л., 1929. С. 1–26.

4. Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. М., Сельхозгиз, 1938. 615 с.

5. Александрова В. Д. К вопросу о выделении фитоценозов в растительном континууме // Бот. журн. 1965. Т. 50, вып. 9.

6. Александрова В. Д. Классификация растительности. Л.: Наука, 1969. 275 с.

7. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / Р. Уиттекер. — М.: Прогресс, 1980. — 327 с.

8. Миркин Б. М., Мартыненко В. Б., Наумова Л. Г. Значение классификации растительности для современной экологии // Журн. общ. биологии. Т. 65. № 2. 2004. С. 167–177.

9. Работнов Т. А. Фитоценология. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 296 с.

10. Раменский Л. Г., Цаценкин И. А., Чижиков О. Н., Антипин Н. А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Изд–во с. –х. лит–ры, 1956. — 472 с.;

11. Королюк А. Ю. Использование экологических шкал в геоботанических исследованиях // Актуальные проблемы геоботаники. Лекции. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2007. С. 177–197.

12. Королюк А. Ю., Егорова А. В., Смелянский И. Э., Филиппова Н. В. Структура растительного покрова степных мелкосопочников предгорий Алтая // Сибирский экол. журн. 2005. № 6. С. 999–1011.

13. Королюк А. Ю. Степная растительность (Festuco-Brometea) предгорий Западного Алтая // Растительность России. 2007. № 10. С. 38–60.

14. Демина О. Н. Сравнение типологических и синтаксономических едениц растительности для проектирования ECONET в степной зоне // Географические основы формирования экологических сетей в России в Восточной Европе. Ч. 1. Мат–лы электронной конф. (1–28 февраля 2011 г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011в. С. 86–90.

15. Дмитриев П. А., Демина О. Н. Ординация псаммофитной растительности песчаных массивов Дона// «Живые и биокосные системы». — 2013. № 2. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-2/article-7.

16. Дмитриев П. А. Ординация псаммофитной растительности бассейна р. Дон (в границах Ростовской области) // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). — Краснодар: КубГАУ, 2013. — № 04(88). URL: http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/39.pdf.

17. Дмитриев П. А. Экологические закономерности распределения псаммофитной растительности на песчаных массивах бассейна Дона (в границах Ростовской области): Автореф. дис. канд. биол. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 24 с.

18. Купрюшкин Д. П., Дмитриев П. А. Ординация в познании экологии сообществ, на примере изучения степной растительности Донецкого кряжа / Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия. Сборник материалов / отв. ред. Вардуни Т. В., Дмитриев П. А., Капралова О. А.; Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. — 215–220 с.

19. Зверев А. А. Информационные технологии в исследованиях растительного покрова. Томск, 2007. 304 с.

20. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). — Уфа: Гилем, 1998. — 413 с.

21. Миркин Б. М., Ямалов С. М. Рослинність України // Укр. ботан. журн. Укр. 2008. Т. 65, No. 4. С. 624–628.