Разработан метод распознавания компьютером печатных знаков разных шрифтов, символов и создана программа для компьютера, реализующая этот метод. Создана система считывания печатной информации для работы читающего устройства. Даются результаты исследования читающего устройства.

Ключевые слова:программа, направления, матрица, печатный знак, контур.

Создание читающего устройства, способного с высоким быстродействием и надежностью распознавать печатные знаки разных шрифтов и другие подобные символы, до сих пор является актуальной задачей [1, с 250].

Авторы разработали читающее устройство, состоящее из фотоэлектронной системы считывания печатной информации и компьютера, распознающего по созданной программе печатные знаки разных шрифтов и другие символы. Авторы приняли меры, чтобы устройство обладало не только высоким быстродействием, но и высокой надежностью распознавания печатной информации [2, с 153].

Читающие устройства могут быть использованы на промышленных предприятиях, транспорте, в строительных организациях, в библиотеках и т. д. для обработки накапливающейся печатной информации и других символов [3, с 210].

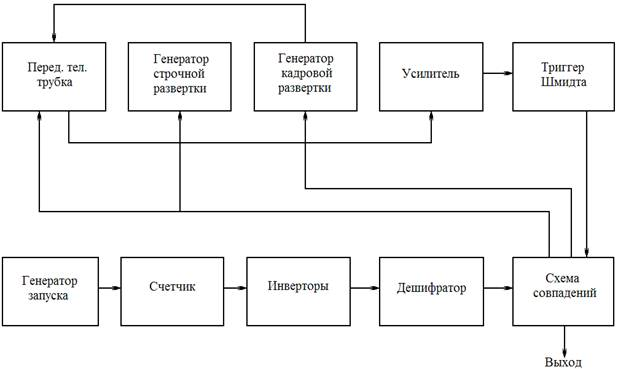

Фотоэлектронная система считывания включает в себя следующие основные элементы: передающую телевизионную трубку, генератор строчной развертки, генератор кадровой развертки, усилитель, триггер Шмидта, пересчетное устройство, состоящее из счетчика импульсов, инверторов и дешифратора, схему совпадений и генератор запуска (рис. 1), [4, с 169]. С помощью фотоэлектронной системы считывания изображение печатного знака воспринимается с носителя информации, преобразуется в прямоугольные импульсы, поступающие в определенном порядке в прямоугольную матрицу, состоящую из ячеек запоминающего устройства компьютера. Заполненной ячейке матрицы соответствует определенный элемент изображения знака.

Рис. 1. Структурная схема фотоэлектронной системы считывания знаков

В соответствии с созданной программой, компьютер, начиная с определенной концевой точки, обходит печатный знак по его контуру, фиксируя при этом номера основных (главных) направлений контура. При этом изображение знака, вписанное в матрицу, масштабно преобразуется, ликвидируются нехарактерные отклонения основных линий знака и дефекты. Образуется кодовая запись изображения знака в виде номеров главных направлений. Для главных направлений были выбраны восемь направлений, ориентированных по окружности под углом 45о друг относительно друга [5, с 4]. Как показали исследования, количество этих направлений оказалось необходимым и достаточным для надежного распознавания печатных знаков разных шрифтов [6, с 104].

Если при обходе изображения знака по контуру встречается для какой-то ячейки матрицы несколько главных направлений (перекрестие), то обход производится в сторону направления с наименьшим номером. После этого обхода осуществляется обход по оставшемуся в перекрестке главному направлению и т. д. пока не будут обойдены все главные направления контура знака [7, с 106].

В результате обхода компьютером идеально напечатанных контуров печатных знаков разных шрифтов были составлены так называемые стандартные виды букв и цифр русского алфавита [8, с 87].

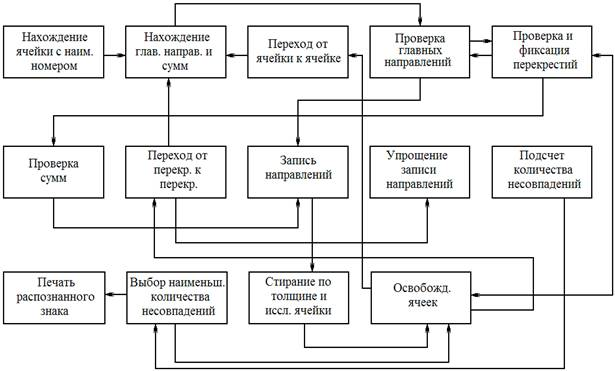

Заключительная часть алгоритма программы для компьютера посвящена сравнению по определенной методике кодовой записи изображения знака в виде номеров главных направлений со всеми стандартными видами [9, с 104].. При этом подсчитывается количество несовпавших номеров направлений и по меньшему числу несовпадений определяется тип печатного знака [10, с 104] (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема разработанной программы

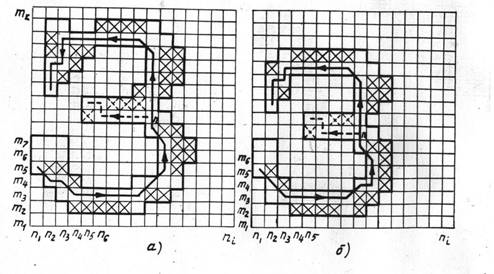

Рис. 3 Обход по контуру буквы «З»

В качестве примера на рис. 3 рассматривается обход компьютером по контуру изображения букв «З» разных печатных шрифтов (сплошная линия). Дополнительный обход от перекрестия показан пунктирной линией [11, с 54]. В результате масштабного преобразования изображения знака стиралось содержимое заполненных ячеек, составляющих толщину линий знака (зачеркнутые на рис. 3 ячейки матрицы).

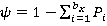

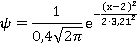

Рассмотрим выбор количества ячеек матрицы запоминающего устройства компьютера. Для сравнительной оценки матриц была введена величина ψ, характеризующая нераспознаваемость букв в зависимости от количества ячеек матрицы с учетом вероятности появления букв русского алфавита Pi:

,

,

где bx — количество распознаваемых букв относительно определенной матрицы, состоящей из ХхХ ячеек.

Были подсчитаны величины ψ для разных матриц и печатных шрифтов и построены графики ψ=f(x), где х — количество ячеек столбца или ряда прямоугольной матрицы. Величина ψ уменьшалась с ростом х и при х>12 становилась равной нулю. Был построен график ψ=f(x).

Полученный график апроксимировался кривой, определяемой следующей формулой:

Для оценки надежности распознавания устройством печатных знаков разных шрифтов авторы ввели специальную формулу, учитывающую вероятность появления знаков в тексте. Надежность распознавания знаков увеличивалась с ростом количества ячеек матрицы. Чтобы надежность распознавания приблизить к максимальной, была выбрана матрица, состоящая из 31х32 ячеек; при этом количество стандартных видов для русского алфавита составило 62.

Таким образом, эксперименты, проводимые с помощью разработанной фотоэлектронной системы считывания и компьютера, позволили выбрать оптимальную матрицу запоминающего устройства компьютера, повысить надежность распознавания печатных знаков разных шрифтов и других подобных символов.

Литература:

1. Метод распознавания печатных знаков и распространение его на образы, связанные с автоматизацией работы дорожных машин [текст] / Э. М. Пинт, И. И. Романенко, И. Н. Петровнина [и др.] // науч. техн. журнал «Мир транспорта и технологических машин». — Орел.: изд. ОГУ, 2011 — С. 250

2. Пинт Э. М., Петровнина И. Н., Федосеева А. О. Оптимальная работа читающей системы. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования: прошлое, настоящее, будущее» Часть 5. — Тамбов: Изд.ТГУ, 2012

3. Пинт Э. М., Романенко И. И., Петровнина И. Н., Еличев К. А. Полный алгоритм рационального метода распознавания компьютером печатных знаков разных шрифтов и других символов. /Научно-теоретический журнал Вестник. БГТУ им. В. Г. Шухова, № 1, 2013 год. с.210

4. Пинт, Э. М. Результаты исследования читающего устройства [текст] / Э. М. Пинт, И. И. Романенко, К. А. Еличев // научн. теор. журнал «Вестник». Изд. БГТУ — 2014. — № 1 — С. 168–171.

5. Лянденбургский В. В., Тарасов А. И., Федосков А. В., Кривобок С. А. Вероятностно-логический метод поиска неисправностей журнал «Мир транспорта и технологических машин» № 1. — Орёл: изд ОГУ, 2011. — с. 3–9.

6. Пинт Э. М., Романенко И. И., Петровнина И. Н., Еличев К. А. Основы электроники / Учебное пособие. — Пенза: Изд. ПГУС, 2013. — с. 207

7. Пинт Э. М., Романенко И. И., Петровнина И. Н., Еличев К. А. Резисторный усилитель напряжения: теоретические сведения, расчет и применение / монография. — Пенза: Изд: ПГУАС, 2012. — с.118

8. Пинт Э. М., Романенко И. И., Петровнина И. Н., Еличев К. А. Основы теории, расчета линейных электрических цепей. / Учебное пособие. — Пенза: Изд. ПГУАС, 2012. — с.224

9. Оптимизация устройства агрегации микрометрических тел с встречновращающимися лентами Мёбиуса: монография [текст] / А. В. Яшин, В. С. Парфенов, В. Н. Стригин, И. Н. Сёмов.– Пенза: ПГУАС, 2014–164 с.

10. Оптимизация устройства с эластичным элементом для дозирования калиброванных сыпучих материалов: монография [текст] / Н.П Ларюшин, И. Н. Семов. О. Н. Кухарев, И. И. Романенко. — Пенза: ПГУАС, 2014. — 160 с.

11. Кухарев, О. Н. Результаты исследований барабанного дражиратора / О.Н Кухарев, И. Н. Сёмов, А. М. Чирков // Нива Поволжья. — 2010. — № 1 — С. 54–57.