Рассмотрены задачи по разработке технологии извлечения, обработки и дальнейшего промышленного использования техногенных месторождений рек и водоемов, а так же вопрос об определении, учете и использовании земель, которые относятся к современным техногенным месторождениям.

Ключевые слова:Металлургия, повторное использование ресурсов, техногенные месторождения.

В настоящее время промышленное производство занимает очень важную роль в жизни общества. С каждым годом появляются новые предприятия, происходит перераспределение спроса и предложения на различные виды продукции. В то же самое время предприятия оказывают огромное влияние на окружающую среду. Происходит выработка природных ресурсов, образование, складирование или утилизация производственных отходов. Сегодня в мире все больше внимания уделяют вопросам рационального природопользования.

Данное направление имеет ряд острых проблем. Во-первых, необходимо внедрять новые технологии при добыче производственного сырья. Во-вторых, нужно реально оценивать уровень воздействия предприятий на биосферу. В-третьих, существует проблема по разработке и способам внедрения новых технологий в производство, которые могут сократить негативное влияние на окружающую среду.

Развитие повторного использования материалов в значительной степени сокращает расходы предприятий на сырье. Для отрасли металлургии, в связи с огромными объёмами производства, вопрос о повторной переработке отходов особенно актуален. В настоящее время накопления загрязненных илов в донных отложениях представляет собой техногенные месторождения.

Особое внимание необходимо уделить вопросу разработки извлечения и промышленного использования донных отложений рек и водоемов, участвующих в процессе функционирования металлургических предприятий. Водная среда создает особые условия при отложении отходов, а именно:

- Значительная аккумуляция отложений.

- Относительно небольшой размер частиц отходов.

- Особые условия при увеличении глубины залегания.

- Неравномерность распределения илистых отложений в продольном и поперечном профиле поверхностных водотоков.

Вопрос о промышленном использовании донных отложений промышленных водоемов актуален по ряду причин:

- большое количество загрязненных территорий;

- степень выгоды для предприятий при разработке методов извлечения сырья из донных отложений

- улучшение экологического состояния окружающей среды

- повышение рекреационного потенциала водоемов

Возникает вопрос об определении, учете и оценке земель, которые можно отнести к современным техногенным месторождениям.

Статья 87 п.3 ЗК РФ дает определение особым зонам, входящим в состав земель промышленности и иного специального использования:

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель. [5]

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. [5]

Определение зон с особым режимом использования описано так же и в статье 89 п.1 — п.2 ЗК РФ:

1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. [5]

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования. [5]

Исходя из вышесказанного, актуальной является разработка технологии извлечения, обработки и дальнейшего промышленного использования техногенных месторождений рек и водоемов Тульской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- определить среди земель промышленности и иного специального назначения земли, занятые техногенными месторождениями;

- обеспечить учет земель, занятых техногенными месторождениями;

- произвести комплексную экономическую оценку земель, занятых техногенными месторождениями, с учетом ресурсного потенциала техногенного месторождения.

- провести анализ особенностей накопления донных отложений, его гранулометрического и химического состава;

- разработать методы добычи, механической и химической обработки, временного хранения, транспортировки донных отложений и готового сырья предприятиям;

- построить модель очистного предприятия, способного выполнять функции и поставленные задачи в максимально короткие и финансово выгодные сроки;

- по разработанным методам и схемам построить очистное предприятие;

- реализовать добычу полезного сырья из донных отложений промышленных водоемов Тульской области;

- реализовать качественную, экономически выгодную, недолговременную обработку донных отложений;

- распространить разработанную технологию по другим регионам России.

Реализация данного проекта приведет к следующим результатам:

- обеспечение металлургических предприятий качественным дешевым сырьём;

- уменьшение транспортных расходов предприятий на доставку руды;

- улучшение экологического состояния как промышленных водоемов, так и региона в целом;

- повышение рекреационного потенциала региона;

План реализации проекта состоит из следующих частей:

- анализ особенностей накопления донных отложений, их гранулометрического и химического состава;

- сбор и транспортировка донных отложений;

- очистка, сортировка, переработка донных отложений;

- извлечение полезных ресурсов;

- транспортировка очищенного ила к месту первоначального его сбора;

Забор донных отложений происходит со дна водоемов, наиболее подверженных воздействию металлургического производства.

С помощью земснаряда, оснащенного специальной аппаратурой, донные отложения взмучиваются и собираются в транспортировочный отсек баржи, после чего перевозятся к очистному сооружению. Далее собранная смесь сбрасывается в очистной коллектор, где происходит её последовательная очистка и сортировка.

Крупный плавающий мусор (бумага, пластик, стекло, остатки пищи, полиэтилен, перо, резина) необходимо извлекать из воды в первую очередь, так как он пагубно влияет на трубы, каналы, насосы, затрудняет обработку осадка. Для освобождения от крупного мусора применяются разнообразные типы механизмов, основными из которых являются:

- стержневые решетки с ручной и механизированной очисткой прутьев

- ступенчатые решетки, ротационные диски

- ротационные барабаны, центрифуги.

Ротационные барабаны и диски, центрифуги используются не только для тщательного удаления крупного мусора, но и для удаления минеральных взвесей, песка, частично органических загрязняющих веществ, поэтому для переработки донных отложений в нашем случае эти механизмы не подходят. [1]

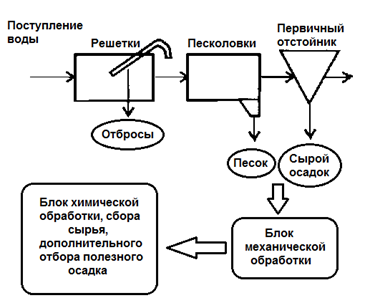

Рис. 1. Схема обработки донных отложений

Для удаления крупного мусора необходимо использовать многоступенчатые решетки.

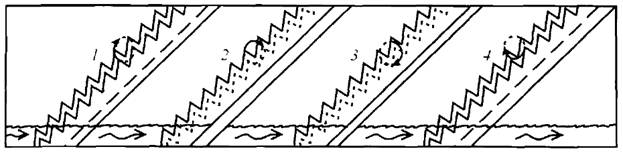

Принцип работы ступенчатых решеток состоит в процеживании сточных вод через пакеты ступенчатых пластин: неподвижных, закрепленных на раме решетки, и подвижных, совершающих плоскопараллельное вращение относительно неподвижных пластин (рис. 2) при помощи кривошипно-шатунного привода, установленного в верхней части решетки. Прозоры между пакетами неподвижных и подвижных пластин фиксируются при помощи специальных накладок. Благодаря круговым движениям подвижных пластин, задержанные отбросы поднимаются с одной ступени на другую, в верхнюю часть решетки, откуда поступают на сброс и дальнейшую транспортировку. Крюкообразная форма стержней ступеней предотвращает обратное попадание отбросов в поток сточных вод. Производительность такой решетки от 650 до 5000 м3/ч, что подходит для поставленной нами задачи. [1]

Рис. 2. Схема работы многоступенчатых решеток

Работа многоступенчатой решетки осуществляется, как правило, в циклическом режиме, но возможен и непрерывный режим работы. На рис. 2 показаны последовательные стадии движения решетки и вращения подвижных пластин. [1]

Для очистки засоров в решетке используется специальная щетка из капроновых прутков. Щетка вращается при помощи того же электродвигателя, который приводит в движение решетку. Эластичные прутки эффективно очищают засоры. [1]

Вода и донные отложения, освобожденные от крупного мусора, поступают в песколовки, назначение которых собрать частицы песка и крупных примесей размером 0,09–0,5 мм и более. Песколовки собирают частицы гравия, песка, шлака, бетона и т. п.

Так как большая часть обработки должна быть сконцентрирована на данной стадии очистки, то необходимо использовать целую систему тангенциальных песколовок. В песколовках с циркулирующими потоками воды (к таким относятся тангенциальные) органические примеси поддерживаются во взвешенном состоянии и в осадок не выпадают. Благодаря создаваемым эффектам водоворотов в таких песколовках удается выделить из воды практически чистый песок мелких фракций (включая 0,15 мм) с влажностью осадка из песколовок не более 20 %, и высокой зольностью (не менее 95 %). В тангенциальных песколовках мелкие фракции песка отделяются от воды и осаждаются более эффективно. При этом песчинки всех размеров освобождаются от связанных с ними органических частиц. Количество частиц, собираемых такими песколовками, доходит до 92 % от общего количества частиц в воде. [1]

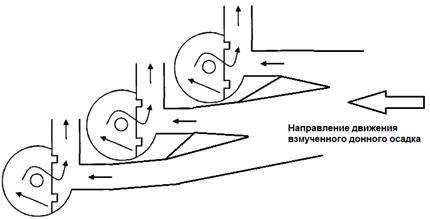

В тангенциальных песколовках вода подается и движется по касательной (рис. 3). Скорость течения в тангенциальной песколовке от 0,6 до 0,8 м/с, время нахождения в ней сточных вод 30–50 с. При удовлетворительной работе песколовок удаляется песок разных фракций: 0,4–0,3 мм на 95 %, 0,24 мм на 85 % и 0,15 мм на 65 %.

Рис. 3. Схема движения воды по системе песколовок

При использовании песколовок без вихревых потоков, непромытый песок может содержать до 50 % органических веществ, что приводит при его хранении к загниванию и сопровождается неприятным запахом. Кроме того, органические вещества, агломерированные с песком, являются необходимым питательным субстратом ила и удаление их с песком нерационально, особенно на сооружениях, недогруженных по содержанию органики в сточных водах. Поэтому на сооружениях с неэффективно функционирующими песколовками необходима интенсификация их работы. [1]

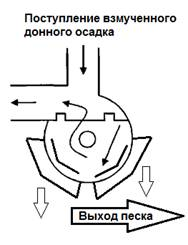

Каждые 20–30 минут необходимо извлекать гравитационно отфильтрованные частицы со дна песколовок через специальные закрывающиеся отверстия и подвергать их просушке и дальнейшей обработке (рис. 1.5).

Рис 4. Схема выхода песка из песколовки

После сортировки песколовками донные отложения необходимо осушить и отделить из получившейся смеси полезные частицы железа, цинка, меди, никеля. Для этих целей необходимо использовать комбинацию из электроосмотического осушения, термической обработки и механической фильтрации.

Электроосмотическое осушение является одним из самых эффективных методов для осушения мягких водонасыщенных глинистых пород — глин, суглинков, супесей, мелко- и тонкозернистых песков, т. е. пород водонепроницаемых или слабоводопроницаемых в обычных условиях, практически не обладающих водоотдачей. Сущность его состоит в следующем. Если два электрода погрузить в глинистую породу и пропускать через нее постоянный электрический ток, то начнется движение воды к катоду, так как молекулы воды большей частью имеют положительный заряд. Это явление получило название электроосмоса благодаря тому, что одностороннее движение воды через пористую среду происходит под влиянием разности потенциалов электрического тока. [2]

При электроосмосе из породы отделяется не только свободная иммобилизованная и капиллярная вода, но частично и физически связанная. В связи с этим увеличивается эффективная пористость породы и как следствие этого повышается водопроницаемость в суглинках в 10–12 раз, а в глинах до 100 раз. Откачивая скапливающуюся воду, добиваются уменьшения влажности. Наблюдения показывают, что при электроосмосе развиваются явления электрофореза, т. е. движение отрицательно заряженных глинистых и коллоидных частиц к аноду, и другие физико-химические процессы. Так, например, при перемещении воды от анода к катоду переносятся и растворенные в ней ионы в том числе обменные ионы поверхностных слоев физически связанной воды. В результате этого в анодной зоне наблюдаются выделение и накопление ионов, содержащихся в воде, к которым относятся ионы меди, железа, никеля.

По мере накопления необходимо производить сбор металлов с поверхности проводящих элементов и с площади около них. [2]

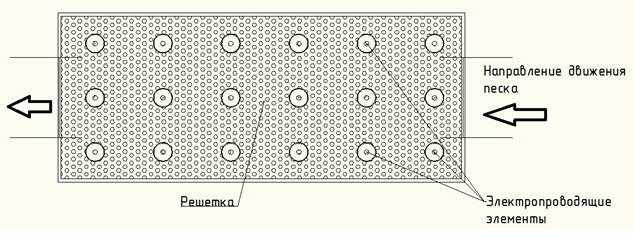

Рис. 5. Установка для электроосмоса

Для расчета расхода воды, отделяющейся при электроосмосе, используют уравнение Гельмгольца [2]:

где Q — количество воды, переносимое электроосмосом в единицу времени, см3/с;

s — суммарная площадь поперечного сечения капилляров, см2;

ξ— электрокинетический потенциал:

D — диэлектрическая постоянная воды;

η — коэффициент вязкости воды, м2/с;

Е — разность потенциалов между электродами;

L — расстояние между электродами.

При электроосмотическом осушении это уравнение преобразуют и представляют в следующем виде [2]:

где Q — количество электроосмотически выделившейся воды за время t;

А — количество электричества за то же время, Кл;

Кэ — коэффициент электроосмоса, равный ξDe/(4πη), где е — удельное электрическое сопротивление породы, Ом/см.

Метод электроосмотического осушения и в известной мере закрепления глинистых пород очень широко распространен в строительной практике.

Электроосмос необходимо комбинировать с термической и механической обработкой, а именно подсушивать и отделять мелкие глинистые и органические частицы.

Просушенный донный осадок дробится на мелкие частицы и проходит через механизм магнитной, механической и химической обработки.

На пути к следующему блоку обработки глинистые и мелкие пылеватые частицы просеиваются через мелкую решетку, расположенную внизу пропускного коллектора.

После прохождения всех степеней очистки донные отложения направляются в отстойник для дополнительной гравитационной фильтрации, после чего направляются в место их первоначального местонахождения.

Литература:

1. Жмур Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками — М.: АКВАРОС, 2003г. -512с.

2. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная петрология: учебник для вузов. — 2-е изд.,перераб. и дополн. — Л.: Недра, 1984. — 511 с: ил.

3. «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» — 6-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. Материалы конференции: ТулГУ, Тула, 2010, Т2, стр. 366– 382.

4. «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» — 8-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. Материалы конференции: ТулГУ, Тула, 2012, Т2, стр. 404–414.

5. Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ