Поведение человека детерминировано в обществе. Поэтому для установления границ нормального поведения нужны не только психологические, но главным образом социальные критерии нормы, так как именно они являются самыми важными средствами регуляции поведения человека в социуме [4, с. 1]. Правонарушения несовершеннолетних особо опасны для общества, потому что они угрожают его будущему. Асоциальные привычки, взгляды, приобретенные в раннем возрасте, могут привести к глубокой деморализации личности и как результат к росту преступности и рецидивам.

По мнению Ю. М. Антонян личность правонарушителя — это совокупность социально-демографических, социально-психологических, правовых и нравственных свойств, признаков, связей, которые характеризуют лицо, совершившее преступление и влияющих на его преступное поведение [1, с. 45].

Б. В. Волженкин считает, что личность правонарушителя — это совокупность негативных социально-значимых индивидуально-типологических качеств индивида, которая обуславливает его преступное поведение [2, с269].

Признаки делинквентного поведения проявляются уже в детском возрасте. Затем в подростковом возрасте они целенаправленно и последовательно формируются и закрепляются в противоправное поведение.

Выделяют следующие признаки, которые характерны для несовершеннолетнего правонарушителя:

- отставание в общем развитии (на 2–3 года). Подростки имеют значительные проблемы со здоровьем (соматическое, физическое и психическое здоровье) [3, с. 209];

- неустойчивость, нестабильность эмоционально-волевой сферы, акцентуированность отдельных черт характера личности;

- неуспеваемость в школе. Чаще всего преступления совершают так называемые «трудные», педагогически «запущенные» подростки. Ряд исследователей отмечают, что для подростков-правонарушителей характерен низкий уровень развития познавательных и общественных интересов.

Личность подростка-правонарушителя характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением исполнять свои желания вопреки требованиям окружающих, общества.

В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель — это лицо, которое обладает склонностями, привычками и устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения [5, с. 94].

В отечественной педагогике проблемой противоправного поведения у подростков занимались такие ученые как, В. Т. Кондрашенко, Е. В. Змановская, А. Е. Личко, А. М. Прихожан, М. Ю. Кондратьев, и другие.

По данным Росстат за последние годы число преступлений, совершенных несовершеннолетними, значительно снизилось. В 2000 г. количество преступлений было 32919, в 2005 г. составило 25308, а уже в 2012 г. зафиксировано 9181 [6]. Несмотря на приведенные данные, проблема противоправного поведения подростков остается неизменно острой в условиях современного общества.

Целью нашего исследования являлось определение психологических параметров, которые влияют на формирование противоправного поведения.

В исследовании приняли участие 10 несовершеннолетних правонарушителей, которые состоят на внутри школьном учете или на учете в подразделении по делам молодежи (ПДН) г. Владимира. Возраст испытуемых от 15 до 17 лет.

Объект исследования — противоправное поведение подростков, предмет — склонность подростков к противоправному поведению.

В качестве гипотезы рассматривалось предположение о том, что на формирование противоправного поведения влияют склонность к риску, саморазрушению и самоповреждению, склонность к агрессии и насилию.

На первом этапе исследования проводилась методика А. М. Шуберта, определяющая склонность к риску.

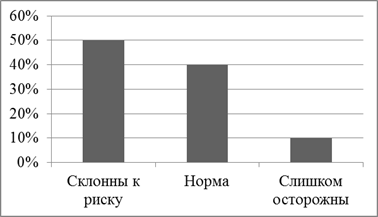

Полученные результаты показали, что 50 % несовершеннолетних правонарушителей склонны к риску. Такие подростки не обращают внимание на реакцию окружающих, не слишком озабочены, когда родители, учителя или одноклассники выражают свое неодобрение, предпочитают иметь шанс рискнуть, чтобы посмотреть, что из этого получится. У 40 % испытуемых уровень склонности к риску находится в пределах нормы. 10 % испытуемых слишком осторожны. Подростки предварительно обдумывают свои действия и их последствия, для них характерно недоверчивость и осмотрительность в отношении с окружающими.

Рис. 1 диагностика склонности к риску А. М. Шуберт

На втором этапе была проведена методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орел.

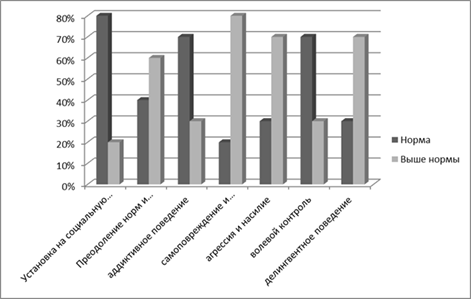

По шкале установки на социальную желательность 30 % испытуемых не склонны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной желательности. 50 % подростков показали умеренную тенденцию давать социально — желательные ответы и 20 % свидетельствует о стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования.

Шкала склонности к преодолению норм и правил показала, что 60 % подростков склонны противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, тенденцию «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть. 40 % подростков склонны следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения.

По шкале склонности к аддиктивному поведению 70 % испытуемых обладают хорошим социальным контролем поведенческих реакций. У 30 % наблюдается предрасположенность к уходу от реальности с помощью изменения своего психического состояния.

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению получены следующие результаты. У 80 % выявлена низкая ценность к собственной жизни, склонность к риску, потребность в острых отношениях, садо-мазохистские тенденции. У 20 % отсутствует тенденция к саморазрущающему поведению, склонность к реализации комплексов вины.

Шкала склонности к агрессии и насилию показала наличие у 40 % агрессивных тенденций. У 30 % наблюдается агрессивная направленность во взаимоотношениях с людьми, склонность решать проблемы посредством насилия. 30 % испытуемых не приемлют насилие как средство решения проблем.

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций показала слабый волевой контроль эмоциональной сферы, несформированность волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений у 30 % испытуемых. У 70 % наблюдается полный самоконтроль любых поведенческих реакций.

Шкала склонности к делинквентному поведению показала наличие у 50 % делинквентных тенденций, у 20 % испытуемых выявлена высокая готовность к реализации делинквентного поведения.

Рис.2. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орел

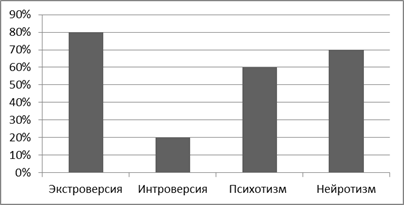

На заключительном этапе была проведена методика диагностики психических состояний (PEN) Г. Айзенк и С. Айзенк.

Результаты диагностики показали, что 80 % — экстраверты. Для таких подростков характерна общительность, активность, самоуверенность.

Интровертами являются 20 % испытуемых. Такие подростки не общительны, пассивны и замкнуты.

По шкале психотизма, высокие показатели наблюдаются у 60 % испытуемых, что свидетельствует о высоком уровне конфликтности.

Шкала нейротизма показала высокую психическую неустойчивость у 70 % испытуемых. Подростки отличаются высокой тревожностью и напряженностью.

Рис. 3. Диагностика психических состояний (PEN) Г. Айзенк и С. Айзенк

Таким образом, по полученным данным можно сделать вывод о том, что склонность к риску наблюдается у 80 % испытуемых, склонность к агрессии и насилию у 70 %. Для них характерны состояния внутри личностного конфликта, ослабление чувства стыда, равнодушное отношение к переживаниям других, несдержанность, грубость, отсутствие самокритики. Совокупность факторов психологического и социального характера приводит к деформации потребностей подростка — правонарушителя, потребностей в полноценном развитии и самореализации.

Противоправное поведение несовершеннолетних стало чрезвычайно актуальной проблемой в последние десятилетия. Современная социальная жизнь предъявляет нервной системе подростка слишком высокие требования. И нередко при этом особенно медленно созревает та часть психической сферы, к которой относятся чувство долга, самоограничение, ответственность, этические и моральные установки, умение обуздать свои желания, считаться с интересами других.

Литература:

1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. — М.: Юрист,1966. — 336 с.

2. Волженкин Б. В. Общественная опасность личности преступника // Правоведение. — 2008. — № 4. — 276 с.

3. Гонеев А. Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева; Под ред. В. А. Сластенина 2-е изд., перераб. — М.: Академия, 2002. — 272 с.

4. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: Соц-псих. и психиатр. Аспекты. — Мн.: Беларусь, 1988. — 207 с.;

5. Тигунцева Г. Н., Третьякова Л. М. Подросток-правонарушитель: социальные и психолого-педагогические аспекты. Иркутск, 2002. — 288 с.

6. Статистические данные правонарушений по России http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/