Научное содержание понятия «коммуникативная культура» определяется содержательным наполнением понятий общение, коммуникации, толетарность.

Общение — связь между людьми, в ходе которой возникает психический контакт, проявляющийся в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживания, взаимопонимании. Общение направлено на установление контакта между людьми, целью его является изменение взаимоотношения между людьми; установление взаимопонимания, влияние на знания, мнения, отношения, чувства и другие проявления направленности личности; средством — различные формы самовыражения личности. Контакты между людьми в общении, есть необходимое условие существования индивида [1,с.123].

Своеобразным содержанием общения следует признать отношения и взаимоотношения, которые наполняют коммуникативная культура, придают ему своеобразный колорит, окрашенность, диктует средства, манеру общения. Содержательная сторона же общения реализуется через способы, средства. Главным средством общения, в человеческом обществе, является язык. Однако параллельно с языком внутри речевого общения широко используется неречевые средства: облик, жесты, мимика, положение партнеров относительно друг друга, изображение.

Коммуникации — это умение и навыки общения с людьми, от которых зависит успешность людей разного возраста, образования, разного уровня культуры и психологического развития, а также имеющих разный жизненный опыт и отличающихся друг от друга коммуникативными способностями [2,с.110].

Под влиянием массовой коммуникативной культуры происходит сдвиги в сознании людей и в их поведении. При этом выявляются обстоятельства, которые характеризуют непрерывный поток информации, как выражение ее количества в определенный момент вызывает качественный сдвиг в сознании людей.

Толетарность — это сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий множество линий проявления и развития, и потому пронизывает все сферы социальной и индивидуальной жизни. Это особое поведение человека, направленное на конструктивное взаимодействие с «другим»; качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства непринятия. К раскрывающим сущность понятия «толерантность» относятся слова: терпимость, терпение, признание, уважение, великодушие в отношении других, прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению и др. Обновление содержания образования выступает как решающее условие формирования у младших школьников системы современных социально значимых ценностей и общественных установок. С раскрепощением личной свободы и расширением кругозора преодолевается синдром нетерпимости к любому инакомыслию. В результате чувство терпимости становится существенным элементом духовного пространства нашего общества. Таким образом, толерантность в процессе социализации личности должна стать естественной нормой, определяющей стиль ее поведения и мышления [3,с.15].

В данной работе мы будем рассматривать коммуникативную культуру младших школьников как систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, в котором он живет; ограниченно, естественно и непринужденно реализуя себя в функциональном и эмоциональном общении.

Нами было проведено исследование с целью выявить уровень коммуникативной культуры младших школьников.

База научного исследования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69 «Центр развития образования» г. Рязань.

Мы проанализировали деятельность учителей в 1–4 классах с позиций темы исследования, и пришли к следующим выводам:

1. Учителя ведут работу по организации коммуникативной среды;

2. Отслеживаются результаты сформированности коммуникативных УУД;

3. Организована проектная деятельность как во внеурочное, так в урочное время.

Учителя 1, 2 классов отслеживают уровень сформированности коммуникативных УУД (в основе — работа Асмолова А. Г. Как проетировать УУД в начальной школе).

Во всех классах введены элективные курсы по развитию речи. Раз в четверть проводятся литературные вечера, классные часы, посвященные культуре взаимоотношений.

Проектирование как метод обучения применяется достаточно часто во время уроков. Проекты носят как долгосрочный, так и кратковременный характер.

Проектная деятельность в рамках факультатива осуществляется во 2 классах (основа — Холодова, курс «Учусь создавать проект»). Кроме этого, отдельные проекты мы наблюдали в рамках кружка «Родной край»

Мы видим, что работа по формированию коммуникативной культуры в начальных классах ведется, но не носит структурированный характер. Курс «Развитие речи» введен в сетку расписания, но зачастую это просто дополнительный урок русского язык.

Проектная деятельность в большинстве своем носит индивидуальный характер; достаточно мало времени уделяется групповой работе при создании проекта.

Для выявления уровня коммуникативной культуры младших школьников мы использовали следующие методики:

1. Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л. И. Уманский);

2. Исследование коммуникативно-характерологических тенденций (Т.Лири);

3. Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В. Лосенков);

4. Диагностика принятия других (по школе Фейя);

5. Диагностика коммуникативных умений (уровень ууд)

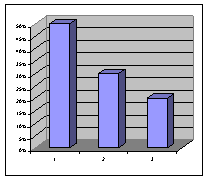

Представим результаты констатирующего эксперимента наглядно.

Методика «Рукавичка»

Контрольная группа

Экспериментальная группа

50 % — низкий уровень — 60 %

30 % — средний уровень — 30 %

20 % — высокий уровень — 10 %

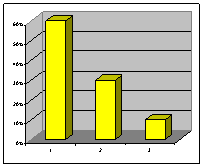

Методика «Левая и правая сторона»

Контрольная группа

Экспериментальная группа

50 % — низкий уровень — 40 %

10 % — средний уровень — 30 %

40 % — высокий уровень — 30 %

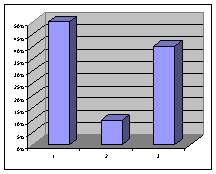

Диагностика принятия других (по шкале Фейя)

Контрольная группа

Экспериментальная группа

20 % — высокий показатель принятия других — 15 %

30 % — средний показатель принятия других с тенденцией к высокому — 30 %

35 % — средний показатель принятия других с тенденцией к низкому — 30 %

15 % — низкий показатель принятия других — 25 %

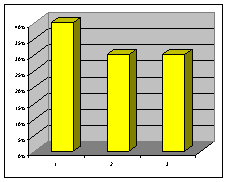

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В. А. Лосенков)

Контрольная группа

Экспериментальная группа

30 % — низкий уровень импульсивности — 30 %

50 % — средний уровень импульсивности — 40 %

20 % — высокий уровень импульсивности — 30 %

Итак, в ходе констатирующего эксперимента группы показывали отсутствие умения договариваться, прислушиваться к мнению партнера. 40 % контрольной и 30 % экспериментальной групп признали, что для решения вопроса необходимо рассмотреть его с разных позиций, включив мнения участников совместной деятельности.

Работа в группах осуществлялась без взаимного контроля действий. Дети в обоих группах обладают достаточно высоким уровнем импульсивности (суммарно 70 % двух групп), что мешает сохранить устойчивость интереса к работе.

Рефлексия собственных действий не отражала предметного содержания и условий их осуществления. 50 % контрольной группы и 60 % экспериментальной группы детей не способны строить понятные для партнера высказывания. Большая часть детей (суммарно 60 % контрольной группы и 70 % экспериментальной группы) не пыталась выстраивать систему дополнительных вопросов, уточняющих совместную деятельность. Именно поэтому часто групповая работа переходила в индивидуальную.

Подводя итог, мы хотим отметить, что дальнейшая наша деятельность по формированию коммуникативной культуры будет основываться на 3 аспектах коммуникативной деятельности: коммуникации как интеракции, коммуникации как кооперации, коммуникации как условие интериоризации. Это позволит нам сделать модель преобразования педагогической действительности достаточно продуктивной.

Литература:

1. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб.: Речь, 2004. — 272 с.

2. Михайлова И. М. Формирование коммуникативных умений младших школьников с использованием наглядности./И. М. Михайлова — М.: Псков. ПГПУ, 2005. — 188 с.

3. Пчелинцева И. Толерантность и школьник./И. Пчелинцева — М.: СИНТЕЗ, 2003