The article analyzes the specifics of grant funding as a tool for supporting theactivities of state institutions in modern Russia. It examines the evolution of the regulatory framework, the main sources of grants, and the key areas of funding. The author identifies characteristic institutional and bureaucratic barriers that institutions face during the application and reporting processes. The dual role of grants is emphasized: on the one hand, as a source of extra-budgetary financing and innovation development, and on the other hand, as a factor increasing the administrative burden. The conclusion is made about the need to optimize existing procedures to improve the efficiency of the grant system in the public sector.

Keywords: grant funding, state institutions, extra-budgetary funds, state support, project activities, administrative barriers.

Нет необходимости меняться. Выживание — дело добровольное.

У. Э. Деминг.

В настоящей статье мы предлагаем сосредоточиться на рассмотрении особенностей использования грантов в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местной администрации по результатам проводимых ими отборов (конкурсов) бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя (пункт 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Данный вид грантов с точки зрения нормативно-правого регулирования и практики использования, на взгляд авторов, представляет собой симбиоз гражданского, бюджетного, налогового законодательства с усиленной публичной составляющей, например, проведение государственного финансового контроля, в том числе и в отношении контрагентов грантополучателя (дают согласие на проведение в отношении них проверок). В этой связи понятным, по мнению авторов статьи, является использование отсутствующего в действующем законодательстве Российской Федерации такого термина как «государственное грантовое финансирование (государственный грант)».

Также, крайне интересной представляется позиция Л. В. Сперанской, рассматривающей грант как один из видов целевого финансирования, что в полной мере отражает его основные сущностные особенности и вытекающие из них обязательства грантополучателя [1].

Государственное грантовое финансирование (государственный грант) имеет ряд ключевых отличительных черт, которые выделяют его на фоне других форм финансовой поддержки. Это инструмент для поддержки науки, образования, различных социальных программ и направлений. Согласно статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» гранты — денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Особенности правового статуса государственного учреждения в системе государственного грантового финансирования.

Не вдаваясь в полемику относительно определения грантов [2]; ]13] и их места в системе видов бюджетного субсидирования [3]; [14]; [15], заострим внимание на вопросе о том, является для государственного учреждения обязательным получение согласия учредителя на участие в отборе (конкурсе) в целях получения гранта по правилам совершения крупных сделок (применительно к рассматриваемой теме под государственными учреждениями следует понимать, преимущественно, бюджетные учреждения, являющиеся получателями грантов).

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих организациях) предусматривает, что крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Крупной сделкой бюджетного учреждения признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, при условии, что цена такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки (статья 9.2).

В соответствии с условиями предоставления грант или его часть подлежат возврату грантодателю в случаях, установленных в соглашении, — как правило значимые нарушения условий предоставления или порядка использования гранта. Данные обстоятельства также подтверждаются судебной практикой — «грант безвозвратен исключительно при условии его целевого использования» [4]. Таким образом, после получения гранта государственное учреждение может столкнутся с обязанностью перечислить (вернуть грантодателю) сумму денежных средств, которая подпадает под квалификацию крупной сделки. При этом вытекает данная обязанность из правоотношений, в которые государственное учреждение вступило в связи с получением гранта (подача заявки, заключение соглашения (договора), получение гранта в форме субсидии).

Особенно явно это может проявиться в случае получения бюджетным учреждением не «государственного гранта», а средств целевого финансирования, гранта от коммерческой организации.

Представляется, что специфика государственного учреждения как организации, созданной для решения задач, имеющих публичную значимость, должна проявляться и в части вступления в отношения, связанные с предоставлением грантов (получением целевого финансирования). Устав государственного бюджетного учреждения может содержать норму, обязывающую получать согласие учредителя на получение грантов или иных сделок, связанных с целевым финансированием. Подобный порядок может быть закреплен ведомственными нормативными правовыми актами. На текущий момент единообразной практики по рассматриваемому вопросу не сформировано.

Возможность участия в конкурсе на получение гранта с согласия учредителя хоть и ограничивает в определенной степени свободу волеизъявления государственного учреждения, однако полностью ее не отменяет, что позволяет отличать гранты, предоставляемые автономным и бюджетным учреждениям, от иных видов субсидирования бюджетных и автономных учреждений [5].

Представляется, что грантополучатель по отношению к грантодателю не является полноправным партнером, особенно в рамках государственных грантов. Исходя из сложившейся практики правоприменения, к соглашению о предоставлении гранта можно смело применять аналогию договора присоединения:

его условия определяет только одна сторона (грантодатель, который полностью определяет условия предоставления и использования гранта, в том числе — в конкурсной документации);

его условия содержатся в формулярах или иных стандартных формах, бланках (конкурсная документация, либо утвержденные государственным органом типовые соглашения и т. п. рамочные документы), например: приказ Минфина России от 30.11.2021 № 199н «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»;

другая сторона (присоединившаяся) может принять условия только присоединившись к договору в целом (практике практически не известны случаи, когда грантополучатель мог корректировать условия).

С учетом вышеизложенного необходимым является тщательное изучение текста соглашения до подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта в целях исключения следующих возможных рисков:

– жесткие и негибкие условия отчетности (отклонение от формы может трактоваться как нарушение и т. п.);

– широкие основания для одностороннего расторжения грантодателем;

– жесткие санкции за любые нарушения, вплоть до полного возврата средств гранта;

– право грантодателя в одностороннем порядке проводить проверки без дополнительных согласований.

Таким образом, целесообразным представляется нормативное закрепление в Законе о некоммерческих организациях обязанности государственного учреждения получать согласие учредителя на участие в грантовом финансировании (подачу заявки на отбор для получения грантов) в размере, приравненном к размеру крупной сделки для данного грантополучателя, в порядке согласования крупной сделки с отражением в обращении (запросе) к учредителю следующих сведений: цели, задачи и показатели гранта, размер запрашиваемого финансирования и условия использования (порядок возврата и применения штрафных санкций), сроки реализации проекта, предполагаемые обязательства учреждения и влияние гранта на государственное задание.

Данный вывод вытекает из совокупности обязанностей государственного бюджетного учреждения и корреспондирующих полномочий учредителя, определенных его правовым статусом (простыми словами — получение и использование гранта влечет изменения в финансово-бюджетной деятельности учреждения, которые прямо или опосредовано влияют на результаты его деятельности и различные аспекты работы, зачастую жестко контролируемые учредителем), например: отражение средств гранта в плане финансово-хозяйственной деятельности (доход и расход), софинансирование учреждением грантовых мероприятий за счет внебюджетных источников, а также использование помещений и трудовых ресурсов, приобретение имущества и расходы на его дальнейшее содержание и т. д.

Еще раз акцентируем внимание, что согласие учредителя на участие государственного учреждения в конкурсе по предоставлению грантов не тождественно согласованию крупной сделки, которое осуществляется по специальным правилам. Соответственно, получение согласия учредителя на совершение крупной сделки при заключении государственным учреждением соглашения (договора) о предоставлении гранта, целевом финансировании — это не просто формальность, а обязательная процедура, обеспечивающая законность и прозрачность финансовой деятельности бюджетного учреждения. Это в свою очередь, не лишает учредителя права издать нормативный акт, который делегирует право государственному учреждению самостоятельно участвовать в грантовых конкурсах определенного типа без предварительного согласования по каждому случаю, либо обязывает уведомлять о таком участии учредителя.

Следующим этапом грантового процесса является формирование и подача заявки грантодателю, которым может являться орган государственной власти (орган местного самоуправления), российская некоммерческая организация (в том числе, государственные фонды), иностранные субъекты (специализированные организации, физические лица).

Зачастую, составление заявки может являться достаточно сложным и трудоемким процессом, требующим не только специальных познаний в области экономики, юриспруденции, отраслевых науках, но и опыта заполнения различных специфических документов (программ, бизнес-планов, стратегий, сбор писем поддержки и т. п.), требуемых конкретным грантодателем.

В настоящее время наука переживает разрушение старой парадигмы «публикуй или исчезни» (publish or perish!), которая направляла и структурировала деятельность ученых на протяжении многих десятилетий, и становление новой парадигмы — «получай гранты или исчезни» (grant or perish!), ядром которой является грантовая активность ученого [6].

На этом этапе может проявиться неравенство стартовых возможностей участников отбора, преимущество в котором будет у крупных учреждений, имеющих штат компетентных специалистов (грант-офис, отдел по сопровождению грантовой деятельности и т. п.), либо средства для заключения договоров с третьими лицами на оказание услуг по формированию заявки. Соответственно, включение в систему грантового финансирования и систематическое участие в соответствующих конкурсах требует начальных инвестиций со стороны потенциальных участников.

В сфере государственного грантового финансирования рассматриваемая проблематика проявляется достаточно четко. Сегодня только государственные институты могут позволить себе долгосрочные и достаточно крупные инвестиции в науку. В 2024 году объем финансирования гражданской науки из средств федерального бюджета в России составил 716,9 млрд руб., что на 25,1 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Основными получателями средств федерального бюджета стали Госкорпорация «Роскосмос» (155,3 млрд руб., или 34,6 %), Минпромторг России (123,7 млрд руб., или 27,6 %) и Минобрнауки России (50 млрд руб., или 11,1 %). Неоспоримым является утверждение о том, что государственные инвестиции в науку и технологии могут преодолеть рыночные неудачи, способствовать созданию новых знаний и технологий и, в конечном итоге, приводить к устойчивому экономическому росту [7].

Признаками, отличающими государственный грант от других инструментов государственного финансирования социально значимых проектов, являются: объект, особый субъектный состав, целевая направленность, проектный характер, конкурсность, безвозмездность и безвозвратность. В качестве объекта выступают бюджетные средства, целью предоставления которых выступает финансирование фундаментальных научных исследований [8]. В ряде случаев гранты начинают подменять собой базовое финансирование, в результате чего исследователи вынуждены регулярно принимать участие в грантовых конкурсах для обеспечения необходимых, базовых условий проведения научных исследований: закупки реактивов и расходных материалов, оплаты расходов по организации полевых исследований и др.

Существует мнение о том, что грантовая политика распределения средств приводит к финансированию наиболее известных групп лиц с лучшей репутацией, сформированной на основе результатов их работы в рамках выполнения ранее полученных грантов, … получается, что средства постоянно выделяются лишь в пользу опытных участников [9]. Ввиду определенной закрытости системы экспертиз проектов научных фондов и непрозрачности применяемых критериев при принятии ими окончательных решений на данном этапе отсутствует четкий понятный для всех исследователей механизм селекции при отборе проектов [10].

В различных нормативных актах грантодателей используются существенно различающиеся между собой определения понятия «грант», предполагающие возможность финансирования проектов, экономическая эффективность которых прогнозируется недостаточно подробно. Для устранения данного недостатка целесообразно использовать стандартизированное определение понятия «грант», учитывающее необходимость отбора проектов как с высокой экономической, так и с высокой социальной и научно-технической эффективностью.

Еще одной составляющей данной проблематики может явиться, с одной стороны, корректировка исследовательских проектов их инициаторами под существующие тренды в целях получения гранта в ущерб прорывным и (или) рисковым направлением, с другой стороны, — «оставление за скобками» грантодателями радикальных или непопулярных идей в пользу более безопасных и предсказуемых проектов.

Все это в совокупности может привести к усилению неравенства между крупными (известными) университетами и участниками, которые не обладают серьезными ресурсами. Достаточно интересным представляется проведение государственного мониторинга регулярности участия в конкурсах на предоставление грантов одних и тех же юридических и физических лиц в целях усиления конкурентных начал и предупреждения ситуации монополизации той или иной сферы грантового финансирования одним субъектом, который может иметь некое не принципиальное специфическое конкурентное преимущество, обеспечивающее ему победу в конкурсном отборе (негативным проявлением данной ситуации может являться, например, искусственное увеличение сроков реализации проекта и достижения итогового результата в целях получения новых государственных субсидий).

Логика грантовой деятельности (гибкость, скорость, ориентация на результат) может вступать в противоречие со сложившейся и нормативно охраняемой системой функционирования государственного бюджетного учреждения (регламентация, контроль, отчетность, соблюдение процедур). Учреждение, стремящееся активно работать с грантами, оказывается в ситуации, где успех в привлечении внешних средств сопряжен с дополнительными административными, финансовыми обременениями. Это может сдерживать развитие многих перспективных коллективов внутри государственной системы.

Одним из направлений совершенствования механизма государственной поддержки может явиться установление единых правил выдачи государственных грантов в целях создания прозрачной, справедливой и контролируемой системы распределения бюджетных средств (нивелирование различий между практиками разных министерств и фондов, упрощение процедур для заявителей за счет их унификации и т. п.):

– содержание и форма конкурсной документации;

– порядок проведения конкурсного отбора;

– состав и порядок работы конкурсной комиссии;

– форма и содержание соглашения о предоставлении субсидии (гранта);

– правила отчетности и контроля.

Однако, это может привести к избыточной бюрократизации и формализации, которая и так называется подавляющим количеством исследователей в качестве серьезного административного барьера.

Вопросы планирования и повышения эффективности системы управления в государственном учреждении.

Проблемы на данном этапе могут иметь внешний (по отношению к грантополучателю — государственному учреждению) и внутренний характер. Действующие методы контроля проектов, получивших грант, характерны несоответствием между показателями, по которым определялись победители конкурса, и показателями, контролируемыми в процессе реализации проекта.

Интерес в этом аспекте представляет материал Счетной палаты РФ, посвященный анализу одного из капиталоемких образовательных грантов: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации мер государственной поддержки программ развития университетов в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 2021–2023 годах и истекшем периоде 2024 года [11]. К наиболее значимым озвученным недостаткам следует отнести следующие:

– расходование средств федерального бюджета, выделяемых в рамках программы «Приоритет-2030» (далее — Программа) на проведение прикладных научных исследований, осуществляется без проведения соответствующей экспертизы таких исследований на предмет актуальности проводимых научных исследований, научной новизны, значения для развития соответствующего направления прикладных научных исследований и востребованности результатов научных исследований;

– приоритизация научных тем, по которым университетами проводятся научные исследования, в рамках Программы не установлена;

– правилами предоставления грантов не определен перечень затрат, которые могут осуществляться университетами за счет гранта (установлены факты использования отдельными университетами средств гранта на текущие нужды университета, а также на финансирование расходов в рамках приносящей доход деятельности, что может быть вызвано вышеуказанными причинами);

– в случае, если университет является участником научного центра мирового уровня (НЦМУ), научно-образовательного центра (НОЦ), федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) или иных проектов, финансируемых из нескольких источников (федеральный, региональный, местный бюджеты и внебюджетные средства), учреждение руководствуется разными методическими подходами и рекомендациями по отражению расходов в составе затрат по проектам. Это создает риски недостоверности финансовой отчетности университетов и установления недостоверного объема финансирования результатов различных проектов;

– участие университетов в программе «Приоритет-2030» на данный момент не привело к существенному формированию «бюджетов развития» университетов. Система управления реализацией программы не обеспечивает в полной мере целевого и эффективного распоряжения федеральными и иными ресурсами;

– набор показателей эффективности реализации программ развития университетов не в полной мере характеризует достижение целей, на которые предоставляется грант;

– результаты программ развития участников программы «Приоритет-2030» (образовательные, научно-технические, социальные услуги) не в полной мере востребованы конечными получателями (обучающимися, преподавателями, предприятиями и организациями реального сектора экономики);

– программа «Приоритет-2030» реализуется университетами через ежегодное подтверждение и защиту своих программ развития. Механизм защиты при этом нормативно не закреплен;

– программы развития университетов согласовываются Минобрнауки России, но не утверждаются учредителем, как это предусмотрено федеральным законом;

– недостаточная вовлеченность Минобрнауки России в процесс контроля за использованием средств, предоставляемых университетам;

– ФГАНУ «Социоцентр», несмотря на создание информационной системы «Приоритет-2030» за счет средств Программы, не обладает достоверными данными о финансировании университетов — участников Программы.

Изложенное показывает, что грантополучатель на этапе реализации гранта сталкивается, в том числе, с обстоятельствами которые не зависят от него, но которые в силу объективных причин будут в дальнейшем оказывать влияние на многие аспекты его деятельности, в том числе, на решения о целевом и эффективном использовании средств, достижении показателей и т. п. (в случае корректировки первоначальных показателей и условий, введения новых показателей и форм отчетности, изменения методики распределения средств или методики оценки достигнутых результатов).

Отдельно необходимо обратить внимание на хрупкость системы государственного грантового финансирования с точки зрения стабильности поступлений денежных средств грантополучателю.

Как мы уже отмечали, многие долгосрочные гранты формируют у государственных учреждений зависимость, выступая источником финансирования определенной узкоспециализированной сферы деятельности. Изменения государственной политики или объемов субсидий в связи с корректировкой параметров бюджета, что не является таким уж редким явлением, приводят к полному закрытию проекта в учреждении, утрате научного потенциала (научных и производственных коллективов), потере полученных результатов и недостижению целей проекта, а также нерезультативности части произведенных расходов. Обусловлено, это, в частности, тем что гранты изначально не покрывают полную стоимость проекта, ограничиваясь финансированием отдельных направлений расходов, а также объективной неспособностью государственных учреждений высвободить средства от иной приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для завершения проекта или поддержания его в пределах запланированных параметров даже в течение года.

«Сворачивание» грантового финансирования влечет для государственного учреждения дополнительные отсроченные последствия по содержанию имущества, приобретенного за счет гранта, сокращению (переводу) работников, репутационные издержки и потерю доверия со стороны индустриальных партнеров и т. п.

Учитывая, что гранты выдаются различными государственными структурами в разных отраслях экономики, представляется возможным создание не только единого портала/платформы (публикуются все конкурсы, подаются заявки, ведется отчетность и размещаются результаты), но и создание единого центра (например, в рамках реализации вышеописанной программы «Приоритет-2030» создан ФГАНУ «Социоцентр») по сопровождению выдачи всех государственных грантов (который не подменяет собой полностью отраслевые органы государственной власти с точки зрения содержательной части гранта, экспертной оценки заявок и результатов и т. п.) в целях упорядочения и повышения результативности использования бюджетных средств посредством:

– консолидации ресурсов, направляемых на научные, образовательные, социальные и культурные гранты, формирование единой повестки научно-технологического развития в целях снижения рисков дублирующего финансирования, распыления ресурсов и т. п.;

– создание единой и прозрачной системы экспертизы с участием отраслевых специалистов и независимых экспертов;

– стандартизация документов и процедур в целях упрощения работы потенциальных грантополучателей;

– снижение административных издержек для органов государственной власти.

К числу внутренних проблем грантополучателя, требующих решения на начальном этапе реализации полученного гранта, следует отнести нереалистичное планирование ресурсов потенциальным грантополучателем, например, манипулирование показателями затрат (параметры могут подгоняться под конечный результат в целях создания максимальных предпосылок для удовлетворения заявки), неучет косвенных расходов в связи с отсутствием надлежащего опыта реализации проектов или коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, отсутствие собственных резервов для поддержания проекта в заявленных параметрах или нивелирования возникающих рисков и т. д.

Следует отметить, что гранты напрямую не предусматривают финансирование расходов, прямо не относящихся к их предмету (коммунальные платежи, аренду, содержание зданий, заработную плату административного и вспомогательного персонала), делая акцент на закупку оборудования и фонд оплаты труда подразделений, занятых в освоении гранта (далее — ФОТ). Фактически государственное учреждение вынуждено покрывать накладные расходы из средств, получаемых от иной приносящей доход деятельности. Для целей настоящей статьи предлагаем использовать термин «иная приносящая доход деятельность», поскольку совокупность норм, регулирующих правовой статус государственного бюджетного учреждения, однозначно свидетельствуют о том, что данный субъект не может вести предпринимательскую деятельность в понимании Гражданского кодекса Российской Федерации.

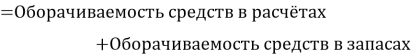

В этой связи в самом упрощенном виде схема финансово-экономического обоснования проекта по получению и реализации гранта может выглядеть следующим образом:

1) «текущее состояние» — блок информации, характеризующей реальное состояние дел в той или иной сфере (на объекте), существующую проблематику;

2) «желаемое состояние» — сведения относительно планируемых результатов реализации мероприятия с расчетом его социально-экономического эффекта, срока окупаемости, влияния на развитие экономики или человеческого потенциала;

3) «механизм реализации» — выбранный способ (схема) перехода в «желаемое состояние», который должен быть обоснован с точки зрения его эффективности, исполнимости, трудозатрат и иных факторов;

4) «ресурсы» — объем трудовых и финансовых ресурсов, который необходим и достаточен для эффективной реализации мероприятия и достижения заданного результата в диапазоне запланированных параметров;

5) «риски» — комплекс действий по сохранению проекта в рамках запланированных параметров при наступлении тех или иных неблагоприятных факторов.

Грант должен не просто быть источником денег, а логично встраиваться в стратегию развития государственного учреждения и его государственное задание (что будет с проектом после окончания гранта, возможность создания малого инновационного предприятия или продажи лицензии, планирование устойчивости с первого дня).

В содержательном плане финансовый менеджмент безусловно зависит от многих факторов, в том числе от вида деятельности. Совершенно очевидно, что организационно-правовая форма накладывает определенные требования на принципы управления финансами, а роль и принципы организации финансовых потоков отличаются в коммерческой организации и государственном бюджетном учреждении.

Необходимо опираться не только на установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами методы и аналитические процедуры, но и внедрять (что не запрещено) локальные финансовые документы, устанавливающие «внутрифирменные» подходы финансового менеджмента чтобы достигать высокой степени гибкости информационного обеспечения и счетных процедур в соответствии с запросами руководителей структурных подразделении, оптимизации внутрипроизводственной деятельности.

Указание величины чистых активов в публичной отчетности государственного бюджетного учреждения призвано обеспечить заинтересованных лиц информацией о финансовой состоятельности учреждения. Отрицательные чистые активы показывают не только отсутствие собственного капитала, но и дают количественную оценку риска утраты финансовой состоятельности.

Оценка стоимости чистых активов зависит от того насколько близки друг другу учетная и рыночная стоимость имущества. Эффективной мерой является переоценка активов. Рост стоимости активов способен преодолеть отрицательное значение и позволяет устранить негативный показатель. Учреждению целесообразно периодически переоценивать активы.

В коммерческом секторе риск финансовой несостоятельности измеряется с помощью коэффициента финансовой устойчивости. Он представляет собой отношение чистых активов к обязательствам и показывает, какая доля заемных средств покрывается собственными средствами. Для коммерческих организаций рекомендуемое нижнее значение коэффициента финансовой устойчивости составляет 0,5–0,7. То есть на 100 руб. средств должно приходиться не менее 50 руб. собственного капитала. С учетом реализации учреждениями крупных грантовых проектов и проводимой Минфином политики переноса принципов и методов, применяемых в частном секторе, на госсектор, мониторинг этого коэффициента вполне уместен в целях контроля финансовой устойчивости учреждения.

В целях улучшения финансово-экономического состояния учреждения необходимо понимание структуры затрат, отраженной в себестоимости каждой услуги, оказываемой учреждением. Это дает возможность эффективного управления издержками, повышения эффективности расходования денежных средств и контроля над движением материальных ценностей, оплатой труда и иными ресурсами. В результате достигается понимание того, в какой момент времени, на какие конкретные услуги и в каком объеме расходуются ресурсы, осуществляется прогнозирование объема финансовых затрат и достижение экономии.

При внедрении системы управления себестоимостью, например, возможно сравнить оказываемые услуги по расходам, провести анализ и сравнить с отраслевыми стандартами, нормативами, а также собственными нормами учреждения, провести анализ эффективности работы центров финансовых затрат — структурных подразделений учреждения.

Себестоимость, например, образовательной услуги — это денежная оценка используемых при оказании услуги ресурсов (материальных, трудовых и других). Себестоимость рассчитывается учреждениями бюджетной сферы не только в рамках приносящей доход деятельности, но и при выполнении государственного задания. Отдельно по двум этим источникам финансирования по каждой оказанной услуге рассчитывается себестоимость и по результатам анализа структуры затрат по каждой услуге делается вывод о полезности, эффективности, рациональности использования выделенных субсидий и полученных от платной деятельности доходов.

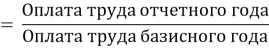

С экономической точки зрения существует себестоимость плановая и фактическая. Плановая себестоимость определяется уровнем затрат в базисном году и запланированным объемом, фактическая себестоимость определяется уровнем фактических затрат учреждения.

Применительно к государственной услуге в рамках государственного задания плановой себестоимостью является норматив финансовых затрат, для платной услуги — цена. Сопоставляя нормативы затрат и сформированную себестоимость, учреждение получает существенный инструмент для принятия управленческих решений, необходимый руководителю учреждения.

Повышение эффективности оказания услуг в значительной степени зависит от использования более современного и технологичного оборудования, схем производства, методов и разработок, которые ускоряют оборот и снижают затраты, в том числе трудовые ресурсы.

В наибольшей степени повышению эффективности деятельности способствует маржинальный метод. Маржинальный метод учета затрат предполагает четкое разделение затрат на переменные (непосредственно влияющие на объем производимой продукции) и постоянные (не связанные прямо с производством, но обеспечивающие работу организации в целом).

Основным фактором снижения затрат является управление затратами, при котором переменные затраты возрастают в меньшей степени по сравнению с увеличением объема оказываемых услуг, а условно-постоянные не изменяются.

Переменные затраты зависят от объема услуг. В основном, это прямые затраты ресурсов на оказание услуги (заработная плата персонала, непосредственно участвующего в оказании услуги, расход материальных запасов, электроэнергии, топлива, стоимость эксплуатации и обслуживания используемого при оказании услуги оборудования и др.).

Условно-постоянные затраты не зависят от объема услуг. Это заработная плата административно-управленческого персонала, амортизация, управленческие расходы и др. Эффективность учреждения возрастает, если на единицу услуги приходится меньшая сумма постоянных затрат, что происходит при достижении максимального объема услуг на имеющихся мощностях. Эффективность учреждения возрастает при увеличении объема услуг благодаря управлению переменными затратами.

Существенное сокращение издержек обеспечивается путем анализа источников затрат, характера расходов, контроля себестоимости путем сопоставления фактического объема затрат с нормативами. Снижение фактических затрат учреждения при сохранении объема, например, оказания образовательных услуг или медицинской помощи свидетельствует о росте эффективности работы учреждения.

Инструмент управления затратами не только целесообразно, но и необходимо внедрить в работу финансовых подразделений учреждения.

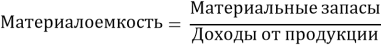

При этом элементы затрат это: материальные затраты (сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, теплоэнергия и т. д.), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочие затраты (износ нематериальных активов, арендная плата, обязательные страховые платежи, налоги, включаемые в себестоимость продукции, отчисления во внебюджетные фонды и др.).

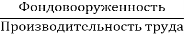

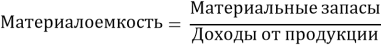

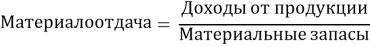

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы изучить материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость и установить влияние технического прогресса на структуру затрат. Группировка затрат по назначению, т. е. по статьям калькуляции, указывает, куда, на какие цели и в каких объемах израсходованы ресурсы. Она необходима для исчисления себестоимости по каждому виду услуги, установления центров сосредоточения затрат и поиска резервов их сокращения.

Под калькуляционной статьей понимается определённый вид затрат, образующих себестоимость продукции в целом или отдельного вида продукции (товара, работы, услуги). Обособление вида затрат основано на возможности его идентификации, оценки и включения в себестоимость конкретного вида продукции.

Для принятия управленческих решений в случаях изменения производственных мощностей, ценообразования, выбора вариантов оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих и т. д., с целью минимизации затрат и увеличения финансового результата, а также прогнозирования, целесообразно проведение факторного анализа и применение имитационного моделирования.

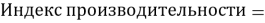

Данный подход позволяет оценивать влияние изменений как отдельного взятого фактора, так и воздействия совокупности факторов и формировать сценарий управления финансами в рамках установленных ограничений в режиме реального времени. Эффективность отдельного управленческого решения рассматривается с точки зрения достижения цели всей системы. Например, каждый процесс оценивается по степени влияния на три параметра: производительность по денежному потоку, вложения, операционные расходы.

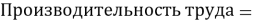

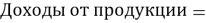

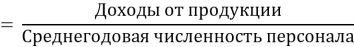

Производительность по денежному потоку (Throughput — Т), это скорость, с которой учреждение в целом генерирует денежные средства в результате продаж работ, услуг (деньги, поступающие в учреждение). Можно также рассматривать производительность по денежному потоку (Cash Flow) как разность между деньгами, поступающими в учреждение в результате продаж, и себестоимостью реализации в части переменных затрат за определенный период времени.

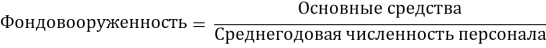

Вложения (Inventory — I), это все средства, инвестированные учреждением в то, что предназначено для выполнения работ, оказания услуг (все деньги, удерживаемые в учреждении), в том числе материальные запасы, незавершенное производство, закупленные комплектующие и другие материальные объекты, которые предполагается в конечном итоге продать. К вложениям также относятся инвестиции в оборудование, помещения. При этом, амортизационные отчисления добавляются в операционные расходы.

Операционные расходы (Operational Expense — ОЕ), это все деньги, необходимые учреждению для того, чтобы преобразовать вложения в денежный поток (деньги, уходящие из учреждения), в том числе рабочая сила, коммунальные расходы, расходные материалы и т. п. Амортизация активов тоже учитывается в операционных расходах, поскольку это стоимость материальных активов, которые учреждение тратит для поддержания определенного уровня производительности.

Увеличивая приток денег в учреждение, то есть производительность по

Повышение производительности по денежному потоку свидетельствует о повышении эффективности временных и материальных затрат.

С учетом изложенного, в качестве основных показателей деятельности финансовых служб учреждения целесообразно устанавливать показатели финансово-экономического состояния, показатели управления затратами, в том числе положительные отклонения между плановой и фактической себестоимостью, показатели использования активов. Преимуществами вышеуказанных показателей будут являться их объективность, прозрачность и полная подконтрольность.

Еще одной проблемой, с которой грантополучатель может столкнуться на начальном этапе реализации грантовых мероприятий является организационно-техническая готовность к выполнению запланированных мероприятий:

– формирование документов, подтверждающих проведенные расходы, финансовая отчетность;

– проведение закупок товаров, работ, услуг, сопровождение исполнения контрактов/договоров, приемка и размещение информации в установленном порядке;

– подбор персонала и выбор наиболее эффективного способа оформления правоотношений (принятие в штат на полную ставку или по совместительству, заключение гражданско-правовых договоров) и удержание ключевых работников в ходе реализации проекта;

– эффективное перераспределение нагрузки (штатные работники (преподаватели, научные сотрудники, врачи, инженеры и т. д.) имеют установленный должностной инструкцией набор функций и определенный объем работ, который достаточно сложно совмещать с выполнением грантовой деятельности;

– совмещение основной плановой работы и грантовой деятельности в целях избегания дисбаланса и конфликтов как с точки зрения оплаты труда, так и приоритезации целей и задач.

По мнению большинства исследователей создание проектного офиса (сопровождение проектов, их методологическая и организационная поддержка, маркетинг, коммуникации, и т. д.) может помочь преодолеть ряд барьеров, связанных с отсутствием должного уровня взаимодействия между подразделениями или пробелами в компетенциях соответствующих специалистов [12], [16]. Этой же цели может послужить введение должности грант-менеджера, функционал которого пересекается, например, со стандартами: «Специалист в области проектной деятельности», «Консультант в области развития бизнеса», «Руководитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

Если проектный офис нацелен на организационно-техническое обеспечение деятельности, то содержательно и интеллектуально проект привязан к его инициатору (лидеру проекта), под которого создаются определенные специфические условия.

В случае «потери» инициативного лидера проекта (переход на другую работу, переезд и т. п.) реализация проекта становится невозможной и проект сворачивается до достижения запланированных результатов и (или) достижения установленных показателей.

В результате произведенные расходы можно отнести к нецелевым (результат проекта в виде актива отсутствует), часть из которых является невозвратными (ФОТ, специфическое оборудование и расходные материалы, которые не могут быть использованы учреждением в ходе уставной деятельности).

В данном случае целесообразно рассматривать возможность заключения с участниками проекта договоров гражданско-правового характера (вместо оформления отношений сторон трудовым договором, оформления совмещения, либо привлечения внешних совместителей), предметом которого может быть выполнение комплекса работ по созданию соответствующего результата проекта, результата интеллектуальной деятельности, иного актива с описанием прав и обязанностей сторон, в том числе — ответственности за недостижение конечных и промежуточных результатов работ.

Одним из разделов рассматриваемого договора гражданско-правового характера должна быть детализированная процедура передачи дел в случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, в которую входит:

– обновление (приведение в соответствии с актуальным статусом) всей документации;

– введение нового руководителя в курс дела;

– знакомство с ключевыми партнерами и клиентами;

– фиксация текущего статуса всех задач.

Дополнительными превентивными мерами является комплекс следующих мероприятий, которые производятся внешними по отношению к проектной команде подразделениями, если проект носит не декларативный, а реальный характер, подразумевающий не только процесс бюджетирования текущих расходов, но и получение дохода в дальнейшем:

- база знаний, создание и обновление внутренней энциклопедии проекта: процессы и регламенты проекта, контакты всех ключевых контрагентов (внутренних и внешних), история принятия важных решений и их обоснование, отчеты по проекту;

- стандартные операционные процедуры. Описание ключевых бизнес-процессов делает работу менее зависимой от конкретного человека. Любой новый работник (руководитель проекта) должен понять свою роль по этим инструкциям;

- регулярная отчетность. Статус проекта, реальные проблемы и планы регулярно документируются и доступны команде и руководству в целях обеспечения прозрачности;

- развитие команды и преемственности. По каждому ключевому руководителю должен быть определен один или несколько потенциальных преемников. Для них необходимо создать индивидуальный план развития (обучение, постепенная передача ответственности);

- делегирование и кросс-функциональность. Поощрение руководителя делегировать важные задачи и делиться знаниями с командой (несколько человек обязаны понимать ключевые аспекты работы).

Основная задача — построить устойчивую систему , которая способна пережить «уход» любого специалиста с минимальными потерями.

В случае расторжения рассматриваемого гражданско-правового договора по инициативе исполнителя-физического лица (члена команды проекта или инициатора проекта) им возмещаются расходы государственного учреждения, связанные с оплатой работ по договору. Для инициатора проекта также могут быть введены условия о выплате неустойки (штрафа) за невыполнение работ, то есть за недостижение заявленного (запланированного и утвержденного учреждением) результата проекта в виде какого-либо актива, ноу-хау, изобретения, программы для ЭВМ и т. п.

Одновременно с этим в договоре должно содержаться условие об исключительной принадлежности всех результатов работ по проекту в любом виде (информация, прототипы и т. д.) учреждению, что позволит препятствовать «перетеканию» проектов вместе с его инициаторами и (или) командой к конкурентам (наряду с запретом реализовывать аналогичные или схожие проекты в других организациях).

Подразделением, которое осуществляет в государственном учреждении управление проектами должен реализовываться четкий план перехода, который включает объявление об уходе руководителя проекта всем заинтересованным лицам, представление внутреннего преемника и обозначение плана действий (заранее сформированного) по дальнейшей реализации проекта с учетом корректировки его параметров (сроки, расходы и т. п.).

Формирование справедливой системы распределения средств гранта внутри государственного учреждения наряду с четким нормативным регулированием всей сферы внутренних правоотношений во многом способствует достижению требуемых результатов (с одной стороны, учреждения стремятся использовать гранты как инструмент мотивации и удержания ценных кадров в условиях ограниченного ФОТ, с другой — завышение размера ФОТ — это прямое нарушение принципов целевого и экономически обоснованного расходования средств).

Размер заработной платы, в том числе, цена гражданско-правового договора с физическим лицом, привлеченным в целях реализации проекта, должен быть экономически обоснован, расценки адекватныисоизмеримы выполняемой работе, квалификации специалиста и рыночным условиям. В противном случае возможно возникновение следующих негативных последствий:

– конфликты и дискриминация среди работников по принципу источника выплат за выполнение должностных обязанностей (работник оформлен на 0.25 ставки в рамках гранта, но получает вознаграждение, сопоставимое с полной ставкой по государственному заданию);

– квалификация соответствующих расходов в качестве нецелевых (скрытое увеличение заработной платы за счет выплат работникам, реально не задействованным в проекте, искусственный перевод работников на финансирование за счет гранта и экономия бюджета учреждения (в том числе, средств от иной приносящей доход деятельности) или неэффективных;

– сверхнормативная нагрузка и фиктивное совместительство, когда часть работников реально будет нести основной объем трудозатрат по проекту, в то время как финансы будут распределяться на большее количество работников, а в отчетности отражаться привлечение к работам значительного количества работников и иных ресурсов.

В большинстве случаев в отношении подразделений, финансируемых за счет грантов, не разработаны и не внедрены нормы труда (для понимания ситуации с фактической загруженностью и результативностью).

Нормы труда служат для определения количества выполняемой работы, от величины которой, в свою очередь, согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации зависит заработная плата работника. Нормы труда применяются также для расчета трудоемкости работ. Из положений статьи 160 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что к основным видам норм труда можно отнести нормы времени, нормы выработки и нормы обслуживания.

Так, под нормой выработки следует понимать определенное количество продукции надлежащего качества или трудовых операций, которое работник должен произвести в условиях нормальной работы за конкретно определенное время.

Норма обслуживания представляет собой необходимое количество объектов (единиц оборудования, рабочих мест, посетителей и др.), которое один работник или группа работников соответствующей квалификации должны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

Норма времени — это время, установленное на изготовление единицы продукции или выполнение определенного объема работы одним или группой рабочих соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

Выполнение установленных норм труда является одной из основных обязанностей работника (статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации). При этом работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм труда (статья 163 Трудового кодекса Российской Федерации).

Целесообразно расчеты основных нормативов по труду осуществлять раздельно по категориям работников на основе объема каждой из работ, которые структурное подразделение выполняет по каждому из направлений деятельности в определенный период времени.

Трудозатраты рассчитываются по каждому виду работы с использованием нормативов по труду.

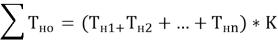

Трудозатраты T на нормирование работы и операции определяются двумя способами.

1) Через нормы времени:

где

2) Через нормы выработки:

где

После расчета трудозатрат на осуществление нормированных работ определяются трудозатраты на выполнение ненормированных работ — на основе отчетных данных за предыдущие годы, в которых зафиксированы трудозатраты на проведение подобных работ, а в отдельных случаях — экспертным путем.

Далее определяется резерв рабочего времени на выполнение внеплановых заданий и работ, связанных с непредвиденными ситуациями. Резерв также рассчитывается на основе отчетных данных за предыдущие годы, но он не может быть больше 5 % от общего рабочего времени.

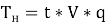

После этого подсчитываются общие трудозатраты суммированием трудозатрат, полученных на весь комплекс работ, охваченных нормами, а также трудозатрат на ненормированные работы и резерв рабочего времени для выполнения внеплановых заданий и работ, связанных с непредвиденными ситуациями.

Общие затраты на все работы являются основой расчета необходимой штатной численности специалистов

где

Коэффициент определяется по формуле:

Минимальный процент планируемых невыходов для бюджетных организаций принимает в объеме 10 % рабочего времени.

Расчет общих нормативных трудозатрат на объем работы за год, выполняемый работниками, определяется по формуле:

где

n — количество видов выполняемых работ;

K — коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый характер и не охваченные нормативами.

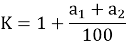

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ рассчитываются по формуле:

где

Штатная численность работников через нормы нагрузки устанавливается по формуле:

где

Средняя норма нагрузки в единицах измерения на одного исполнителя рассчитывается по формуле:

где

где

Штатная численность рабочих на основе норм времени обслуживания рассчитывается по формуле:

где

Нормы времени обслуживания рассчитываются по формуле:

где

Сумма норм времени обслуживания

где:

отдельных работ, которое определяется по формуле:

где:

t — норматив оперативного времени на единицу объема работ;

V — объем работ;

q — средняя повторяемость работ (в смену, за месяц, год);

К — коэффициент, учитывающий затраты времени на выполнение дополнительных функций, отдых и личные потребности.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

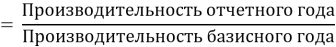

В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что формирование или модернизация системы KPI совместно с расчетом основных нормативов по труду позволить решить важные задачи:

– усилит мотивацию персонала за счет повышения уровня исполнения установленных показателей эффективности;

– поставит четкие приоритеты и задачи, понятные персоналу путей и способов их достижения;

– установит постоянный контроль и мониторинг работы на любом этапе, возможность предупреждения форс-мажорных ситуаций, а не устранение их последствий;

– повысит качество кадров, привлечет высококлассных специалистов за счет установления справедливой оплаты труда в зависимости от персональных достижений каждого работника;

– снизит затраты и повысит производительность труда.

Нельзя отрицать, что грант для учреждения за счет грамотного управления может выступить инструментом развития, учреждение может не только выполнить условия гранта, но также повысить техническую оснащенность, укрепить кадровый потенциал, коммерциализировать свои разработки и т. п.

Литература:

1. Сперанская Л. В. Договор целевого финансирования // СПС КонсультантПлюс. 2025.

2. Мельник Т. Е. Правовое регулирование грантов в российском законодательстве // Законодательство о науке: Современное состояние и перспективы развития. М.: Норма, 2004. С. 208–225;

3. Лагутин И. Б. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью некоммерческих организаций в Российской Федерации: правовое регулирование и практика организации / И. Б. Лагутин. — Текст: непосредственный // Финансовое право. — 2023. — № 6. — С. 2–5;

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2017 № 09АП-20476/2017-ГК по делу N А40–148629/16 // СПС «КонсультантПлюс». 2025.

5. Курбатова С. С. Правовое регулирование грантов в системе расходов бюджета // Закон. 2015. N 3. С. 141–149 // СПС «КонсультантПлюс». 2025.

6. Стрельцова Е. А. Исследовательские гранты в поле современной науки (социологический анализ». Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Санкт-Петербург, 2014.

7. Церкасевич Л. В., Румянцева А. Ю. Государственное финансирование науки как фактор устойчивого развития Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 4.

8. Белявский О. В. Правовой режим гранта как инструмента государственного финансирования фундаментальных научных исследований в Российской Федерации: диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.04 / Белявский Олег Викторович; [Место защиты: Ин-т государства и права РАН]. — Москва, 2019. — 159 с.

9. Лавриненко Я. Б., Тинякова В. И., Шишкина Л. А. Эмпирическое исследование грантовой поддержки научных исследований в российских университетах // Вопросы инновационной экономики. — 2023. — Том 13. — № 1. — С. 471–484.

10. Фадеева И. М., Алексуткина В. С. Как российские исследователи оценивают гранты — инструмент развития науки? // Университетское управление: практика и анализ. 2022. T. 26, № 4. С. 56–70. DOI 10.15826/umpa.2022.04.030.

11. Бюллетень Счетной палаты РФ, 2025, № 2.

12. Ермоленко В. В., Ланская Д. В., Яковленко А. Е. Обеспечение деятельности проектного офиса инфраструктуры инновационной экосистемы университета // Вестник Академии знаний. 2019. № 3 (32),

13. Гутников О. В. Правовой статус гранта по законодательству Российской Федерации // Право и экономика, 2005, № 12, Д. С. Петрулёв, М. С. Гусарова Государственное регулирование и проблемы грантовой политики в Российской Федерации // Московский экономический журнал. 2019. № 6.

14. Запольский С. В., Васянина Е. Л. Промышленные субсидии — публично-правовой инструмент управления // Право и экономика. 2020. N 10. С. 22–31;

15. Кумаритова А. А. Государственные и муниципальные гранты: возникновение, становление и перспективы развития в российском гражданском праве // Журнал российского права, 2008, № 7.

16. Кузнецов П. А. Проектный офис как ключевое звено управления инновациями в университете // Экономическая наука и образование. 2010. № 10 (71), Сакс Н. В. Офис управления проектами в системе инновационного менеджмента высшего учебного заведения: автореферат дис.... канд. экономич. наук: 09.00.05 / Сакс Надежда Вячеславовна. — Санкт-Петербург, 2008.