1. Общая характеристика

Актуальность темы исследований. Вирусная лейкемия кошек (ВЛК) встречается на всех континентах и практически во всех государствах несмотря на то, что болезнь и ее возбудитель изучены достаточно хорошо — детально описаны морфология и физико- химические свойства вируса, его геном, иммуногенные свойства и специфическая диагностика, однако методы лечения основного заболевания и его сопутствующих патологий до сих пор нуждаются в тщательной проработке и продолжают оставаться нерешенной проблемой для ветеринарной медицины (Capozza P., Lorusso E. et al., 2021; Clark N., Kushner

N. N. et al., 1991; Hardy W. D., Hirhaut Y. et al., 1973; Hartmann K., Hofmann-Lehmann R. et al., 2020). Ввиду зачастую необратимых изменений, которые вызывает вирус лейкемии кошек (ВЛК) в организме инфицированного животного, и неспецифичности клинической симптоматики, которая может имитировать различные заразные и незаразные заболевания, многие ВЛК-положительные кошки не получают должных лечения и ухода, что является причиной ухудшения качества жизни инфицированных животных и дальнейшего распространения заболевания в популяции домашних кошек (Hartmann K., Donath A. et al., 1992; Spilssler F., Jongwattanapisan P. Et al., 2021). Кроме того, ввиду трудности постановки окончательного диагноза, а также диагностики и лечения сопутствующих заболеваний без терапии заболевания основного подрывается доверие владельцев животных к ветеринарным специалистам, что заставляет их выбирать эвтаназию животного вместо лечения (Sunpongsri S., Kovitvadhi A. et al., 2022; Giselbrecht J., Bergmann M. et al., 2022).

Таким образом, проблема распространения, диагностики, лечения и профилактики вирусной ЛК имеет большое значение и не теряет своей актуальности, поэтому указанные выше критерии послужили основой для изучения инцидентности, факторов риска, клинической картины заболевания, а также методов диагностики и лечения вирусной ЛК, выявляемой в ветеринарных клиниках Новосибирского региона.

Цели исследования — изучить инцидентность вирусной лейкемии кошек в условиях Новосибирского региона и особенности ее клинического сопровождения.

Задачи исследования:

– изучить инцидентность вирусной лейкемии кошек и факторы риска инфицирования в Новосибирском регионе за период 2016–2024 гг.;

– дать характеристику диагностике, клинической картине, прогнозу выживаемости и терапии вирусной лейкемии кошек и ассоциированных с ней состояний;

– провести анализ влияния терапии при нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной лейкемией кошек, на исход и продолжительность жизни инфицированных кошек.

Научная новизна работы. Впервые установлено, что инцидентность вирусной лейкемии кошек в Новосибирском регионе составляет 15,6 %. Выявлены факторы риска инфицирования вирусом лейкемии кошек для Новосибирского региона, которые включают метисную принадлежность для 81,3 % ВЛК-положительных кошек, мужской пол для 58,8 % и проведении кастрации для 40,4 % исследуемой популяции, возраст от 1 года до 6 лет в 62,1 % случаев, наличия контактов с другими кошками для 41,1 % и уличного происхождения для 37,3 % исследуемых животных. Впервые установлено, что клиническая картина заболевания характеризуется гипо- и анорексией, при этом в гематологическом и биохимическом анализах инфицированных кошек преобладают изменения, характеризующие анемию, воспалительный процесс неясной локализации, гепатопатии и вторичные электролитные нарушения. Впервые дан прогноз выживаемости ВЛК-положительных кошек, который в 66,9 % случаев составил менее 1 года после постановки окончательного диагноза. Впервые проанализированы используемые методы диагностики вирусной лейкемии кошек, среди которых метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали в 63,8 % клинических случаев, при этом прогрессивная форма заболевания преобладала в 12,6 % случаев диагностики заболевания несколькими методами.

Проведен анализ терапии вирусной лейкемии кошек, при которой антибактериальные препараты использовали для 17,3 % ВЛК-положительных кошек, а ралтегравир был назначен 5,6 % исследуемых животных. Впервые проведен анализ различных видов терапии при нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной лейкемией кошек, в результате которого мультимодальная терапия, включающая преднизолон, марбофлоксацин, фитоменадион, ралтегравир и гемотрансфузию, продемонстрировала выживаемость более 1 года для 57,1 % ВЛК- положительных кошек, средняя продолжительность жизни которых после начала терапии составила 382,7 ± 83,41 дней.

Теоретическая и практическая ценность работы. Полученные результаты инцидентности и клинического сопровождения инфицированных животных имеют прикладное значение в перспективности применения новых сведений относительно факторов риска инфицирования ВЛК, клинической и лабораторной картин вирусной ЛК, а также эффективности различных видов терапии для контроля нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной ЛК, в качестве конкретных элементов ветеринарной работы, анализируя которые, возможно снизить риск и итоговую вероятность распространения возбудителя. Полученный аналитический материал позволяет выявить наиболее вероятные закономерности в клинической картине заболевания и сформулировать практические рекомендации по его диагностике и контролю. Кроме того, полученные данные помогут повысить качество жизни ВЛК-положительных кошек и информированность ветеринарных специалистов о данном инфекционном заболевании.

Методология и методы исследования. Методология проведенных исследований включает стандартные процедуры с использованием различных расходных материалов для проведения гематологического и биохимического анализов, а также анамнестических и клинических данных ВЛК-положительных кошек. В работе применяли анализ серологических (ИФА, ИХТ) и молекулярных (ПЦР) методов исследования, а также проводили анализ влияния терапии при нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной ЛК. Для интерпретации и систематизации полученных результатов использовали стандартный пакет программ Microsoft Excel, а также программу IBM SPSS Statistics.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

– анализ инцидентности вирусной лейкемии кошек и факторов риска инфицирования в Новосибирском регионе за 2016–2024 гг.;

– оценка клинической и прогностической картин, диагностики и терапии вирусной лейкемии кошек и сопутствующих заболеваний;

– изучение влияния терапии нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной лейкемией кошек, на исход и продолжительность жизни инфицированных кошек.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов проведенных исследований, правомочность основных положений работы, итоги и предложения обоснованы достаточным количеством животных в исследуемых группах, изучением отечественной и иностранной литературы по теме исследования. Клинические, гематологические, молекулярные и серологические данные получены с использованием современных методов на сертифицированном оборудовании с последующей статистической обработкой и анализом полученных результатов, а также актами о проведении исследований.

2. Основное содержание

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в ветеринарной клинике Питомец.

Животные. Вработе использованы 116 кошек, имеющих владельцев. От каждой кошки получен минимум один образец цельной крови и/или сыворотки для проведения дальнейших лабораторных исследований. 116 образцов цельной крови исследованы с помощью метода ПЦР, 116 образцов — с помощью метода ИФА и 116 образца

— с помощью метода ИХТ. Метод диагностики вирусной ЛК выбирали для каждого клинического случая индивидуально. 106 ВЛК-положительных кошек имели истории болезни, заполненные в объеме, достаточном для проведения дальнейшего анализа.

Контрольная группа. Для определения достоверности проводимых исследований и вычисления критерия Фишера (F) случайным образом были выбраны 10 ВЛК-отрицательных кошек, не имеющих доступ на улицу и контакты с другими кошками в анамнезе, чьи результаты ПЦР и ИХТ, полученные дважды с интервалом 3 месяца, были отрицательными. Характеристика контрольной группы животных представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика контрольной группы ВЛК-отрицательных кошек.

|

Животное (№) |

Пол |

Возраст |

Порода |

Интактность |

|

1 |

♀ |

1 г 2 мес |

Метис |

Интактная |

|

2 |

♀ |

10 лет 8 мес |

Мейн-кун |

Кастрированная |

|

3 |

♂ |

6 лет 4 мес |

Метис |

Кастрированный |

|

4 |

♀ |

13 лет 5 мес |

Абиссинская |

Кастрированная |

|

5 |

♂ |

8 мес |

Метис |

Интактный |

|

6 |

♂ |

1 г 11 мес |

Мейн-кун |

Интактный |

|

7 |

♀ |

3 г 1 мес |

Британская |

Кастрированная |

|

8 |

♀ |

6 мес |

Метис |

Интактная |

|

9 |

♀ |

7 лет 2 мес |

Ориентальная |

Кастрированная |

|

10 |

♂ |

9 лет 9 мес |

Бомбейская |

Кастрированная |

Оборудование. При проведении научных исследований использовано следующее оборудование: набор для проведения ПЦР реал-тайм OneTube RT-PCR TaqMan (Thermo Fisher Scientific, США), набор для выделения ДНК QIAamp DNA Blood Kit (QIAGEN, Германия). Амплификация проведена с помощью Real-time CFX96 Touch (Biorad, США) по методу Ho C.-

F. и соавторов (Ho C.-F., Chan K.-W. et al., 2014). Для проведения ИФА использован набор IDEXX Snap FIV/FeLV Combo (IDEXX, США). Экспресс-тест (Quicking Biotech Co, Китай) использован для проведения ИХТ. Клинический анализ крови выполнен на автоматическом гематологическом анализаторе Biocode-Hycel Celly 70 (Biocode-Hygel, Франция) по методу Knoll (Knoll J. S., Rowell S. L., 1996), биохимический — на анализаторе BA-400 (BioSystems, Испания) по методу Trumel (Trumel C., Monzali C. et al., 2016). Для ручного подсчета лейкоцитарной формулы использован микроскоп Bresser Researcher Bino (Bresser, Германия) и лабораторный счетчик С-5 (Стимул Плюс, Россия). Для экстракции сыворотки использована центрифуга СМ-6М (Elmi, Латвия).

Расходные материалы. Для сбора биологического материала использованы инъекционные иглы 21G, вакуумные пробирки Lab-Vac объемом 9 мл с активатором и разделительным гелем (Shandong Chengwu Medical Products Factory, Китай) и пробирки MiniCollect объемом 0,25 мл с К3ЭДТА (Greiner Bio-One, Австрия), а также вакуумные пробирки Improvacuter с К3ЭДТА (Guangzhou Improve Medical Instruments Co, Китай). Для окрашивания мазков крови использован набор реагентов «Лейкодиф 200» (Lachema, Чехия).

Программное обеспечение. Входе научно-исследовательской работы использовано следующее программное обеспечение: программа для работы с ветеринарными данными (ВетАИС, Россия), система программ «1С: Предприятие» (1C, Россия), собственная база данных ветеринарной лаборатории NEOVET, расположенная в сети Интернет, а также программное обеспечение лабораторного оборудования.

Взятие проб крови. Взятие проб крови по методу Taylor (Taylor S., Spada E. et al., 2021) осуществляли после сбривания шерсти в дистальной трети предплечья грудной конечности, обработки кожи раствором антисептика и нанесения в область пункции вены крема с лидокаином и прилокаином.

ПЦР реал-тайм. Исследование образцов цельной крови методом ПЦР было направлено на выявление провирусной ДНК в образцах исследуемых животных. Диагностика осуществлена в соответствии с общепринятыми методиками (Cattori V. et al, 2008) и включает процесс выделения нуклеиновых кислот на основе центрифужных колонок силикатной мембраной и удаление контаминантов серией промывок, амплификацию ДНК исследуемого материала (плавление двуцепочечной ДНК, отжиг праймеров, элонгация) и регистрацию кривых флюоресценции в режиме реального времени с помощью амплификаторов плашечного типа.

ИФА. Реакция ИФА проведена на образцах сыворотки крови исследуемых животных, исходя из рекомендаций производителя теста (https://www.idexx.com/en/veterinary/support/documents-resources/snap-fiv-felv-combo-test- resources). Исследование направлено на выявление белка p27 ЛК.

ИХТ. Исследование проведено для выявления антигена ВЛК в образцах сыворотки крови, полученной от исследуемых кошек, в соответствии с инструкцией производителя, входящей в набор тест-системы (https://vetexpert-rf.ru/express-test/felvag).

Гематологический анализ. Гематологический анализ выполнен на оборудовании, описанном выше, в соответствии с инструкцией производителя. Для диагностики использована цельную кровь объемом 0,25 мл. Лейкоцитарная формула определена с помощью ручного подсчета окрашенного мазка под микроскопом по методу Шиллинга.

Биохимический анализ. Биохимический анализ выполнен на оборудовании, описанном выше, в соответствии с инструкцией производителя. Для диагностики использована сыворотка крови, полученная в результате центрифугирования цельной крови объемом 4–9 мл.

Анализ историй болезни исследуемых животных. 11699 электронных амбулаторных карт проанализировано. В выборку включены истории болезни, которые удовлетворяли таким критериям, как проживание в г. Москве и Московской области, лабораторно подтвержденный диагноз «вирусная лейкемия кошек», наличие информации о породе, поле, статусе интактности, возрасте диагностики вирусной ЛК, продолжительности жизни, в т. ч. с момента постановки диагноза вирусной ЛК, исходе заболевания, доступе на улицу, контакте с другими кошками, вакцинальном статусе, истории происхождения, методе диагностики вирусной ЛК, клинической картине заболевания, наличие результатов гематологического и биохимического анализов крови, а также описанной проводимой терапии исходя из клинической картины заболевания.

Вычисление показателя инцидентности вирусной ЛК (I). Инцидентность периода определяли по следующей формуле: I = A/N х R, где А — все зарегистрированные случаи вирусной ЛК за период 2016–2024 гг.; N — численность популяции кошек (образцов крови) за период 2016–2024 гг.; R — размерность (%).

Анализ влияния терапии при нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной ЛК, на исход и продолжительность жизни инфицированных кошек. 33 кошки с прогрессивной инфекцией из 214 ВЛК-положительных кошек, чьи истории болезни содержали информацию о перенесенной нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии и проведении какой-либо терапии против нее, были распределены на 4 группы в зависимости от получаемой терапии.

- Группа А — получавшие гемотрансфузию цельной кровью и марбофлоксацин п/о 2 мг/кг каждые 24 ч ( n = 7 ).

- Группа Б — получавшие эритропоэтин-α 100 МЕ/кг 3 раза в неделю + железо декстран в/м 50 мг/животное каждые 7 дней в течение месяца и затем каждый месяц + марбофлоксацин п/о 2 мг/кг каждые 24 ч + гемотрансфузия цельной кровью ( n = 7 ).

- Группа В — получавшие преднизолон п/о 2–4 мг/кг каждые 24 ч с постепенным снижением до минимальной эффективной дозы + марбофлоксацин п/о 2 мг/кг каждые 24 ч + фитоменадион п/к 1 мг/кг каждые 12 ч 3 дня и затем при необходимости + Ралтегравир п/о 20 мг/кг каждые 12 ч + гемотрансфузия цельной кровью ( n = 7 ).

12 кошек, страдавших прогрессивной инфекцией и нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемией и не получавшие терапию против данной патологии, были отобраны в группу контроля (группа Г). На основании исхода все ВЛК-положительные кошки были распределены на следующие группы: выжившие, павшие и потерю контакта с владельцем. В зависимости от продолжительности жизни с момента начала терапии ВЛК-положительных кошек распределили на группы, где продолжительность жизни оказалась менее 1 года и 1–6 лет.

Статистическая обработка результатов исследований. Для обработки результатов исследований использованы стандартные статистические методы, используемые в биологии.

Для оценки значимости различия дисперсий двух выборок (исследуемые животные и контрольная группа) использован критерий Фишера (F). F вычисляли по следующей формуле, используя пакет данных Microsoft Office Excel:

– остаточная дисперсия, отражающая различия внутри каждой из выборок в целом. Для вычислительных операций и построения графиков, а также систематизации объема данных использованы программы Microsoft Office Excel, IBM SPSS Statistics и Интернет-сайт http://www.medstatistic.ru.

3. Результаты собственных исследований

3.1. Исследование инцидентности вирусной лейкемии кошек в Новосибирском регионе за период 2016–2024 гг.

Общая инцидентность вирусной ЛК в Новосибирском регионе за период 2016–2024 гг. составила 15,6 % (F = 9,1; Р<0,05).

3.2. Анализ факторов риска инфицирования вирусом лейкемии кошек

Результаты оценки факторов риска инфицирования ВЛК представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика групп риска инфицирования ВЛК

|

Параметр |

Количество ВЛК-положительных кошек |

Распространенность признака в популяции ВЛК-положительных кошек (%) Р- значение |

Значение критерия Фишера, F |

|

Возраст |

75,2 | ||

|

< 1 года |

33 |

15,4 ± 6,41****** | |

|

1–6 лет |

133 |

62,1 ± 3,19*** | |

|

> 6 лет |

48 |

22,4 ± 5,32*** | |

|

Пол и статус интактности |

13,9 | ||

|

Самцы |

126 |

58,8 ± 1,69*** | |

|

Кастрированные |

51 |

40,4 ± 1,33 а** |

8,2 |

|

Некастрированные |

30 |

23,9 ± 1,73 а ** |

8,2 |

|

Неизвестно |

45 |

35,7 ± 1,42 а | |

|

Самки |

88 |

41,1 ± 2,04*** | |

|

Кастрированные |

36 |

40,9 ± 1,24 а |

0,9 |

|

Некастрированные |

30 |

34,1 ± 1,36 а |

0,9 |

|

Неизвестно |

22 |

25 ± 1,59 а | |

|

Наличие свободного выгула |

15,9 | ||

|

Да |

88 |

41,1 ± 1,42*** | |

|

Нет |

50 |

23,3 ± 1,88*** | |

|

Неизвестно |

76 |

35,5 ± 1,5241,1*** | |

|

Контакт с другими кошками |

5,9 | ||

|

Да |

77 |

35,9 ± 1,19* | |

|

Нет |

54 |

25,2 ± 1,42* | |

|

Неизвестно |

83 |

38,7 ± 1,14* | |

|

Вакцинация против вирусной ЛК |

538,0 | ||

|

Да |

4 |

1,9 ± 0,39*** | |

|

Нет |

210 |

98,1 ± 3,52*** | |

|

История приобретения |

51,7 | ||

|

С улицы |

80 |

37,3 ± 2,8*** | |

|

У заводчиков |

23 |

10,7 ± 5,23*** | |

|

С рук |

22 |

10,3 ± 5,33*** | |

|

У знакомых |

4 |

1,8 ± 0,37*** | |

|

От своей кошки |

2 |

0,9 ± 0,29*** | |

|

Неизвестно |

83 |

38,8 ± 2,74*** | |

Примечание . * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; а относительно количества особей того же пола в исследуемой группе

3.3. Анализ методов диагностики вирусной лейкемии кошек, проводимой в ветеринарных клиниках Новосибирского региона за период 2016–2024 гг.

Всего было проведено 257 тестов для диагностики вирусной ЛК (F = 6,6; P<0,05). Метод ПЦР был выбран в 164 случаях (63,8 %). Тестирование методом ИФА было проведено в 48 случаях (18,7 %) и ИХТ был выбран методом диагностики в 45 случаях (17,6 %). В 51 случае (19,8 %) для диагностики заболевания провели дополнительное тестирование различными методами. Анализ форм течения, исходя из результатов проведенной диагностики, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Характеристика форм течения вирусной ЛК в популяции исследуемых кошек

3.4. Характеристика клинической картины у инфицированных кошек

Всего было зарегистрировано 1212 жалоб, относящихся к разным клиническим синдромам и проявлениям. Данные о клинических синдромах в популяции ВЛК- положительных кошек представлены в таблице 3. Вызывает интерес то, что в популяции инфицированных кошек встречался ВИК ( n = 19 ; 8,9 %), что могло дополнительно негативно сказаться на иммунном статусе ВЛК-положительных кошек, а также прогнозе для данных животных.

Средняя продолжительность жизни исследуемых кошек составила 1773,8 ± 86,41 дней (4 года и 10 мес.). Максимальная продолжительность жизни в исследуемой группе составила 6267 дней (17 лет и 2 мес.), минимальная — 68 дней (2 мес. и 6 дней).

Таблица 3

Характеристика клинических синдромов при вирусной ЛК

|

Синдром |

n |

% |

|

Неспецифический |

520 |

42,9 |

|

ЖКТ |

190 |

15,6 |

|

Иммуноопосредованный |

170 |

14 |

|

Респираторный |

92 |

7,5 |

|

Урогенитальный |

75 |

6,1 |

|

Стоматологический |

61 |

5 |

|

Дерматологический |

44 |

3,6 |

|

Неопластический |

32 |

2,6 |

|

Неврологический |

16 |

1,3 |

|

Кардиологический |

8 |

0,5 |

|

Нет жалоб |

4 |

0,3 |

Примечание . n — количество обращений

Общая продолжительность жизни инфицированных кошек, попавших в выборку, наиболее часто составляла от 1 года до 6 лет ( n = 133 ; 62,1 %). Средняя продолжительность жизни инфицированных кошек после постановки диагноза вирусной ЛК составляла 242,7 ± 20,18 дней (7 мес. и 25 дней). Максимальная продолжительность жизни с момента постановки диагноза у инфицированных кошек составила 1723 дней (4 года и 8 мес.), а минимальная — 1 день. Наиболее часто продолжительность жизни инфицированных кошек с момента постановки диагноза составляла менее 1 года ( n = 143 ; 66,8 %) (F = 54,4; P<0,001). В выборке не было представлено ни одной кошки, чья продолжительность жизни с момента постановки окончательного диагноза составила более 6 лет. В ходе исследования была выявлена достоверная разница между количеством выживших кастрированных и погибших кастрированных самцов (F = 2,4; P<0,05). Бóльшая часть животных к концу исследования погибла, при этом самцы погибали чаще самок, а некастрированные самки погибали чаще кастрированных, однако достоверной разницы между данными критериями обнаружено не было. Вероятно, частая гибель самцов была связана с тяжестью сопутствующих патологий, а также с более высоким риском развития прогрессивной формы вирусной ЛК, связанным со стрессом, испытываемым в результате территориальной агрессии.

3.5. Анализ гематологических и биохимических параметров крови инфицированных кошек

Гематологические параметры. Данные о результатах общего клинического анализа крови были доступны в амбулаторных картах 124 инфицированных кошек. Наиболее часто у ВЛК-положительных кошек встречали гематологические отклонения, характеризующие наличие анемии. Так, среднее значение показателя количества эритроцитов было на нижней границе референсного интервала — 5,11 ± 0,283 х 10 12 /л. Без отклонений показатель оказался у 50 кошек (40,3 %), пониженным — у 68 кошек (54,8 %), повышенным — у 6 кошек (4,8 %). Среднее значение показателя количества гемоглобина было снижено (78,59 ± 4,013 г/л). Чаще всего показатель у инфицированных кошек имел низкие значения ( n = 85 ; 68,5 %). Среднее значение гематокрита было снижено (24,92 ± 1,223 %), так же как и среднее значение уровня тромбоцитов, которое составило 115,78 ± 9,952 х 10 9 /л. У большинства ВЛК-положительных кошек данный показатель был снижен ( n = 93 ; 75 %). Среднее значение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов в лейкоцитарной формуле инфицированных кошек было выше стандартных значений и составило 3,43 ± 0,615 %. У большинства ВЛК- положительный кошек данный показатель был повышен ( n = 85 ; 68,5 %). Среднее значение процентного содержания лимфоцитов в лейкоцитарной формуле находилось на нижней границе нормы и составило 28,69 ± 2,268 %. Наиболее часто данный показатель был снижен ( n= 55 ; 44,3 %). Среднее значение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) было значительно повышено (37,6 ± 3,25 мм/ч), при этом у многих животных данный показатель был повышен ( n = 67 ; 54 %).

Биохимические параметры. Результаты биохимического анализа крови инфицированных кошек были описаны в 106 амбулаторных картах. ВЛК-положительные кошки демонстрировали гипергликемию (среднее значение — 7,41 ± 0,320 ммоль/л), повышение уровня АЛТ (среднее значение — 189,39 ± 39,478 ед/л), АСТ (среднее значение — 116,36 ± 15,918 ед/л, n = 83 ; 78,3 %), общего белка (среднее значение — 77,8 ± 1,907 г/л), ЛДГ (среднее значение — 569,44 ± 95,426 ед/л), прямого билирубина (среднее значение — 20,68 ± 8,566 мкмоль/л), холестерина (среднее значение — 3,97 ± 0,547 мкмоль/л), КФК (среднее значение — 1482,3 ± 722,756 ед/л), С-реактивного белка (среднее значение — 65,22 ± 11,092 ед/л, n = 10 ; 90,9 %), гиперфосфатемию (среднее значение — 2,31 ± 0,330 ммоль/л), гипокалиемию ( n = 5 ; 62,5 %) и гипонатриемию ( n = 3 ; 60 %).

3.6. Анализ терапии, проводимой инфицированным кошкам в ветеринарных клиниках Новосибирского региона за период 2016–2024 гг.

Ввиду наличия сопутствующих и/или ассоциированных с вирусной ЛК заболеваний практически всем кошкам была назначена та или иная терапия. Данные о проведенной терапии были доступны для 210 кошек. 4 кошки были исключены из анализа ввиду обнаружения ВЛК во время диспансерного обследования и отсутствия проводимой терапии, соответственно. Всего было проанализировано 398 назначений (F = 4,5; P<0,05). Самыми часто назначаемыми веществами стали препараты из группы антибактериальных ( n = 69 ; 17,3 %), а также иммуномодулирующие препараты ( n = 65 ; 16,3 %). Лишь 12 кошкам (5,6 % всей исследуемой популяции) была назначена специфическая антиретровирусная терапия (АРТ), способная снизить вирусную нагрузку в крови животного и, следовательно, степень проявления клинической симптоматики, ассоциированной с вирусной ЛК. Таким образом, АРТ в клинической практике используют редко, что также является негативным фактором, влияющим на прогноз выживаемости для ВЛК-положительных кошек.

3.7. Влияние терапии при нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с вирусной лейкемией кошек, на исход и продолжительность жизни инфицированных кошек

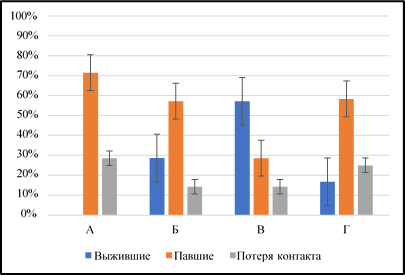

Анемия, ассоциированная с вирусной ЛК, носит нерегенеративный, нормоцитарный и нормохромный характер и является следствием таких патологий, как миелодиспластический синдром и, в частности, миелофтиз, нерегенеративной аутоиммунной гемолитической анемии и лимфобластного лейкоза (Cotter S. M., 1997). Исследование наиболее приемлемой терапии, которая позволила бы продлить жизнь ВЛК-положительным кошкам с анемией и снизить количество летальных исходов, является приоритетной задачей при изучении вирусной ЛК и ассоциированных с ней патологий, в связи с чем инфицированные кошки ретроспективно были разделены на несколько групп в зависимости от получаемой терапии. В ходе исследования была обнаружена достоверная разница между количеством выживших животных ( n = 6 ), получавших терапию против нерегенеративной анемии, и животных, служивших контролем ( n = 2 ) (F = 1,8; P<0,1), при этом тот же уровень достоверности был определен для продолжительности жизни между исследуемыми группами. В группе А наблюдали самый высокий уровень смертности — 5 животных (71,4 %) погибли к концу исследования. Высокую летальность также наблюдали в группе Б ( n = 4 ; 57,1 %), которая может быть связана как с развитием фиброза красного костного мозга на фоне приема стимуляторов эритропоэза, так и на фоне выработки антител к данным препаратам, являющимися аллогенными для организма кошек (Elliott J., 2024). Смертность в контрольной группе Г была ожидаемо высока ( n = 7 ; 58,3 %), что связано с отсутствием какой-либо терапии, проводимой исследуемым животным. Интересно, что в контрольной группе были обнаружены две кошки (16,7 %), чья продолжительность жизни составила 1,5 года к моменту окончания исследования. Вероятно, причина анемии у данных животных — это нерегенеративная гемолитическая аутоиммунная анемия, развившаяся на фоне приема лекарственных препаратов, например, из группы цефалоспоринов (Garden O. A. et al., 2019). Процентная характеристика исходов в зависимости от вида терапии продемонстрирована на рисунке 2.

Рис. 2. Характеристика исходов вирусной ЛК в зависимости от получаемой терапии нерегенеративной анемии

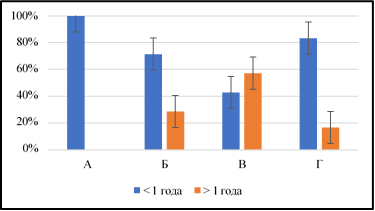

Животные группы В, получавшие мультимодальную терапию, включавшую прием преднизолона, марбофлоксацина, ралтегравира, фитоменадиона и гемотрансфузию, продемонстрировали наибольшую среднюю продолжительность жизни (382,7 ± 83,41 дней). В данной группе наблюдали наибольшее количество положительных исходов терапии анемии ( n = 4 ; 57,1 %), а также именно в этой группе было обнаружено наибольшее количество ВЛК- положительных животных, чья продолжительность жизни составила более 1 года ( n = 4 ; 57,1 %) (рисунок 3).

Рис. 3. Характеристика продолжительности жизни ВЛК-положительных кошек после старта терапии нерегенеративной анемии

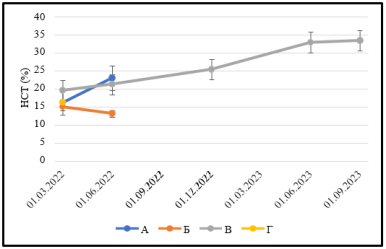

Данные результаты связаны с действием преднизолона, который обладает антифибротическим эффектом на процессы, происходящие в костном мозге при его миелодисплазии и миелофиброзе (Maldonado-Moreno A. et al., 2024). Кроме того, имеются данные, свидетельствующие, что включение в схему лечения анемии ралтегравира, снижающего вирусную нагрузку при вирусной ЛК и, таким образом, положительно влияющего на степень клинического проявления основного заболевания, может положительно влиять на исход и продолжительность жизни ВЛК-положительных кошек (Зенченкова А. П., 2021). Динамика изменения показателя гематокрита в каждой группе представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика изменения усредненного показателя гематокрита в группах ВЛК-положительных кошек с нерегенеративной анемией

К сожалению, оценить эффективность терапии фитоменадионом против тромбоцитопении, ассоциированной с миелодисплатическим синдромом, не удалось ввиду отсутствия лабораторных исследований гемостаза у ВЛК-положительных кошек в группе В, а также проведенных части животных гемотрансфузий цельной кровью, которая содержала тромбоциты, что, в свою очередь, положительно влияло на уровень данных клеток в крови реципиента.

Таким образом, мультимодальная терапия, включающая использование преднизолона, марбофлоксацина, фитоменадиона, ралтегравира и гемотрансфузию цельной кровью, является наиболее перспективным методом терапии ВЛК-ассоциированной нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, вызванной миелодиспластическим синдромом или нерегенеративной аутоиммунной гемолитической анемией. Кроме того, данный метод лечения может контролировать вирусную нагрузку при вирусной ЛК и популяцию гемотропных микоплазм в случае их наличия, а также положительно влиять на гемостаз в случае би- и панцитопении при миелофиброзе.

4. Заключение

Вирусная лейкемия кошек в Новосибирском регионе негативно влияет на продолжительность и качество жизни инфицированных животных, что напрямую связано с несвоевременной диагностикой заболевания и недостаточным его клиническим сопровождением. Кроме того, выбор ПЦР в качестве единственного метода диагностики вирусной ЛК также негативно влияет на истинную инцидентность заболевания — по- видимому, ввиду частых мутаций, возникающих в геноме ВЛК, результат ПЦР может быть ложноотрицательным. Вместе с этим, недостаточное внимание этиотропной терапии также является негативным прогностическим фактором, влияющим на прогноз выживаемости для ВЛК-положительных кошек.

4.1 Итоги выполненного исследования

- Инцидентность вирусной ЛК в Новосибирском регионе за период 2016–2024 гг. составила 15,6 % с наибольшим показателем в областном центре Коченево.

- Анамнестические данные ВЛК-положительных кошек включали неспецифические клинические признаки в 42,9 % жалоб, а именно гипо- и анорексию (25,7 %). У 19 кошек (8,9 %) была обнаружена ко-инфекция ВИК. Гематологический профиль ВЛК-положительных кошек характеризовался снижением количества эритроцитов у 40,3 % инфицированных кошек в среднем до 5,11 ± 0,283 х 10 12 /л, гемоглобина у 68,5 % инфицированных кошек в среднем до 78,59 ± 4,013 г/л и гематокрита у 74,1 % инфицированных кошек в среднем до 24,92 ± 1,223 %. Анемия у ВЛК-положительных кошек являлась нормохромной, нормоцитарной и соответствовала неренегеративной патологии. У инфицированных кошек были зарегистрированы тромбоцитопения (92,7 % исследуемых кошек со средним показателем 115,78 ± 9,952 х 10 9 /л), повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов (68,5 % исследуемых кошек со средним показателем 3,43 ± 0,615 %) и СОЭ (54 % исследуемых кошек со средним показателем 37,6 ± 3,25 мм/ч), а также снижение процентного содержания лимфоцитов (44,3 % исследуемых кошек со средним показателем 28,69 ± 2,268 %).

- Сыворотка крови ВЛК-положительных кошек характеризовалась повышением среднего уровня АЛТ (189,39 ± 39,478 ед/л), АСТ (78,3 %), общего белка (77,8 %), прямого билирубина (20,68 ± 8,566 мкмоль/л), холестерина (3,97 ± 0,547 мкмоль/л), КФК (1482,3 ± 722,756 ед/л), С-реактивного белка (90,9 %), а также гиперфосфатемией (50 % исследуемых кошек со средним показателем 2,31 ± 0,330 ммоль/л), гипокалиемией (62,5 % исследуемых кошек со средним показателем 4,25 ± 0,414 ммоль/л) и гипонатриемией (60 % исследуемых кошек со средним показателем 145,3 ± 3,290 ммоль/л). Изменения биохимических параметров крови исследуемых кошек были неспецифичными и отражали сопутствующие патологии, с которыми животные поступали на прием в ветеринарные клиники Новосибирского региона. Средняя продолжительность жизни ВЛК-положительных кошек составила 4 года и 10 месяцев (1773,8 ± 86,41 дней), при этом общая продолжительность жизни большинства особей (64,2 %) составила от 1 года до 6 лет. Средняя продолжительность жизни после постановки окончательного диагноза для инфицированных животных составила 7 месяцев и 25 дней (242,7 ± 20,18 дней), однако для 66,9 % ВЛК-положительных кошек она составила менее 1 года.

- Для диагностики вирусной ЛК метод ПЦР был использовал в 63,8 % клинических случаев. 19,8 % кошек были назначены несколько видов лабораторного тестирования для постановки окончательного диагноза, при этом прогрессивная инфекция преобладала в 12,6 % случаев.

- За период 2016–2024 гг. антибактериальные препараты были назначена 17,3 % ВЛК- положительных кошек. Специфическая антиретровирусная терапия, включающая прием ралтегравира, была назначена 5,6 % ВЛК-положительных кошек.

- Мультимодальная терапия, сочетающая в себе преднизолон (2–4 мг/кг п/о каждые 24 ч с постепенным снижением до минимально эффективной дозы), марбофлоксацин (2 мг/кг п/о каждые 24 ч), фитоменадион (1 мг/кг п/к каждые 12 ч 3 дня, затем при необходимости), ралтегравир (20 мг/кг п/о каждые 12 ч) и гемотрансфузию цельной кровью обеспечивает кошкам с ВЛК-ассоциированной нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемией наилучшие прогноз ( n выживших = 4 ; 57,1 %), продолжительность жизни ( n более 1 года = 4 ; 57,1 %; средняя продолжительность жизни — 382,7 ± 83,41 дней) и уровень показателей красной крови.

5. Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы

- Результаты, полученные в ходе научного исследования по распространенности, факторам риска и клинической и лабораторной картин вирусной ЛК рекомендуем использовать в клинической практике ветеринарных специалистов для повышения настороженности относительно вирусной ЛК и эффективности диагностирования заболевания.

- Рекомендуем включить ралтегравир в качестве этиотропной антиретровирусной терапии в стандарт терапии прогрессивной вирусной ЛК и вакцинацию против вирусной ЛК в качестве меры по контролю распространения заболевания в календарь ежегодной вакцинации кошек, находящихся в группе риска по вирусной ЛК.

- Рекомендуем включить мультимодальную терапию, сочетающую прием преднизолона, марбофлоксацина, фитоменадиона, ралтегравира и гемотрансфузию цельной кровью, в протокол лечения нерегенеративной нормоцитарной нормохромной анемии, ассоциированной с миелодиспластическим синдромом или нерегенеративной аутоиммунной гемолитической анемией на фоне вирусной ЛК, для улучшения прогноза и продолжительности жизни животных с прогрессивной формой вирусной ЛК.

- Полученные данные рекомендуем использовать в учебном процессе ветеринарных факультетов высших и средних учебных заведений, при составлении пособий и монографий, написании соответствующих разделов учебных руководств и пособий по инфекционным болезням мелких домашних животных.

- Рекомендуем продолжить оценку инцидентности, факторов риска, клинической картины, диагностики и терапии вирусной ЛК в Новосибирском регионе, а также в других городах РФ, что, безусловно, будет способствовать стабилизации и затем снижению числа случаев инфицирования ВЛК, а также повышению уровня ветеринарной помощи и качества жизни инфицированных кошек и их владельцев.