1.1 Проблема формирования эмоционально-ценностного отношения к природе старших дошкольников в психолого-педагогической литературе

Педагогическая наука различает понятия «формирование» и «развитие». Эти понятия имеют общенаучный характер и не ограничиваются только педагогической сферой. Формирование следует отличать от развития, которое в педагогике рассматривается как «результат изменений, происходящих с личностью в плане качественных и количественных дифференциаций». [17, с. 7].

В. Г. Белинский и К. Д. Ушинский считали, что «отношение к проблемам природопользования и охраны природы не включены в системы личностных ценностей, и не являются некоторой частью морального убеждения. Исходя из нашего из выше сказанного, следует, что в качестве одной из основных причин негативного факта, можно считать недостаточную методологическую грамотность педагогов-воспитателей в организации работы по экологическому образованию». [3, с. 56].

Процесс развития не имеет конечной стадии и происходит с личностью в виде постоянных устойчивых и закономерных изменений, характеризующихся сменой личности в ходе различных событий, дифференциацией от простых к сложным состояниям и навыкам, восхождением от низшей к высшей категории навыков.

Как отмечает И. Ф. Харламов, «формирование выступает как результат развития личности, обозначая ее становление, приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств». [55, с. 179].

Таким образом, оба эти термина описывают изменения, но формирование больше относится к начальному этапу этих изменений, который заканчивается достижением определенного результата, в то время как развитие — это непрерывный процесс, постоянное и регулярное изменение.

В рамках нашего исследования мы будем понимать формирование личности как целенаправленное изменение ее в целом или отдельных аспектов, качеств и характеристик, которое происходит под воздействием воспитания и образования.

Для наиболее полного понимания проблемы, мы остановимся на термине «отношение». В психологии и педагогике существуют следующие характеристики данного термина:

— отношение — «фиксированное по какому-либо признаку взаиморасположение субъектов, объектов и свойств.».. автором данного высказывания является А. Ф. Лазурский [11, с. 45];

— отношение — «одна из форм отражения человеком окружающей его действительности.».. данное определение принадлежит В. Н. Мясищев [17, с. 67];

— отношение — « категория, характеризующая взаимозависимость элементов определенной системы.».. [23, с. 78];

— отношение — «связь субъекта с объектом окружающего мира, избирательно устанавливаемая самим субъектом и проявляющаяся в следующих формах: рациональной, эмоциональной, поведенческой». [45, с. 512].

Из предложенных характеристик данного термина мы больше склоняемся к последней характеристике, так как считаем, что «отношение» — это прежде всего это связь предмета (объекта или свойства), которая проявляется разных формах.

Следовательно, под «эмоционально-ценностным отношением» понимается — отношение человека к себе, окружающему миру, предметам, объектам и свойствам окружающего пространства. Данное отношение проявляется в уважении, ценности данного объекта, что и является основой для формирования эмоционально-ценностного отношения к себе, семье, природе, родному городу, стране.

Ценностное отношение — это «однонаправленное субъектно-объектное отношение. Объект ценностного отношения имеет два типа ценностных свойств — потенциальная система ценностей и система потенциальной системы ценностей». [1, с. 11].

Ценностная сфера — это все, что человек пережил в мире и является актуальной системой ценностей. Ценностное отношение проявляется в мировоззрении, убеждениях, рефлексивных чертах и поступках индивида. Оно является сознательным компонентом структуры личности и способствует творческому освоению мира. Н. Е. Щуркова определяет «ценностные отношения как устойчивые, избирательные и предпочтительные отношения между субъектом и объектом из среды, которые приобретают личностный смысл, нечто значимое для жизни индивида». [44, с. 20].

Следует различать понятия «ценностные установки» и «ценностные ориентации». Ценностные отношения — это «отражение в сознании человека значимость, нормативность, полезность, необходимость ценностей, которые он признает в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентаций. Ценностные отношения определяются как аспект мотивации, а ценностные ориентации — как субъективная концепция ценностей или социальных установок, занимающих относительно высокое положение в иерархической структуре регуляции активности личности». [4, с. 156].

Исследования в области психологии и педагогики показывают, что ценности состоят из трех основных компонентов: когнитивного, аффективного и поведенческого. Когнитивный компонент связан с знаниями и является средством для формирования ценностного отношения к миру, в данном случае — к природным объектам. Аффективный компонент стимулирует познавательную активность и деятельность, чтобы превратить полученные ценностные знания в опыт и действия. Современные исследования А. В. Иващенко, Н. Е. Щуркова позволяют определить понятие «ценностное отношение», «охарактеризовав его сущностные характеристики. Однако следует отметить, что однозначная трактовка и содержание понятия и его механизмов отсутствуют». [21, с. 67]

С. Л. Рубинштейн рассматривал «ценностное отношение через «осознание оснований и смыслового содержания осваиваемых положений», мотивы, отождествляемые им с отношением, интерес, а также непосредственную деятельность, опираясь на роль эмоциональной составляющей, определяющей отношения, складывающиеся в ходе её». [34, с. 67].

А. В. Иващенко, различая понятия ««потребность» и «личностное отношение», рассматривает ценностные установки через «различные характеристики последних — абсолютные, социальные, идеальные установки, относящиеся к личностным или культурным стандартам, не имеющие прямого отношения к ситуации, происходящей сейчас, не подлежащие опредмечиванию и насыщению, привлекающие характером воздействия объекта». [15, с. 82].

И утверждает, что, «вопреки общепринятому мнению, определяющему обязательный эмоциональный компонент отношений, эмоции не могут быть напрямую связаны с ценностными отношениями и, более того, сам процесс их включения в ценностные отношения может нарушить нормальное течение отношений». [16, с. 167]. О. М. Панфилов также отмечает, что «эмоциональные переживания трансформируются в когнитивные, а ценностные установки нет. О. М. Панфилов указывает, что ценностные установки могут мотивировать себя без необходимости в других мотивах, свободных от ценностей, в том числе и в других мотивах, свободных от ценностей, в том числе и в мотивах необходимости». [26, с. 87].

В. И. Афанасьев рассматривает ценностное отношение как «способ отражения действительности в сознании», определяя, что «потребности и предметы потребления меняются, а вместе с ними меняется и ценностное отношение к ним» [1, с. 608].

Однако автор считает, что люди, формируя ценностное отношение, переносят свои потребности на объект, связывая их с его объективными свойствами и создавая иллюзорное отождествление ценности с объектом как таковым.

Во всех работах, посвященных ценностным отношениям, всегда затрагивается мотивационно-потребностная сфера. А. К. Маркова характеризует ее как «любопытство, интерес, склонность, потребности, способность выбирать». [11, с. 56]. Н. Ф. Виноградовой ценностное отношение рассматривается как «ориентация личности на материальные и духовные ценности, которая раскрывается в системе установок, убеждений, предпочтений человека». [5, с. 45].

Существующая множественность трактовок сущностных характеристик категории «ценностное отношение» мы пришли к тому, что понятия «ценностное отношение», «мотивационно-ценностное отношение», «эмоционально-ценностное отношение» используются в психолого-педагогической литературе как синонимы. Таким образом, именно понятие «значимость» помогает прояснить суть ценностного отношения. «Существенным в ценностном отношении является не столько объективный характер самих предметов и явлений действительности, сколько их значимость («ценность») для субъекта деятельности». [1, с .23].

Однако понятие «значимость» может быть рассмотрено в более широком контексте, чем понятие «ценность». «Значимость» может относиться как к положительным, так и к отрицательным явлениям и объектам. Важно отметить, что «значимость» не всегда является положительной. Возможность существования «негативных ценностей» предполагает наличие и «негативного ценностного отношения», то есть разделение ценностных установок на негативное и позитивное. Но это отношение может быть только личным, а не ценностным. Р. Н. Щербаков определял «позитивные ценностные установки, как личные убеждения, которые приобретаются учащимися и развиваются благодаря умственным усилиям, достаточно напряженным, чтобы осознать и критически оценить различные точки зрения». [43, с. 56].

В основе данного исследования лежит понятие «ценностное отношение», однако оно не тождественно потребностям, познавательному интересу, мотивам и другим компонентам потребностно-мотивационной сферы личности. Понятие признается как единое структурное образование этих компонентов — ценностное отношение.

Таким образом, исследователи трактуют эмоционально-ценностное отношение к природе как «сложное личностное образование, состоящее из трех компонентов: знаний о ценности природы, положительного эмоционального отношения к ней и ценностно-ориентированной деятельности. В дошкольном возрасте особое внимание уделяется формированию положительных эмоций и чувств к природным объектам, развитию эмоциональной сферы, что стимулирует приобретение знаний и формирование поведения детей в природе». [12, с. 167].

Эмоционально-ценностное отношение к природе проявляется через устойчивые, избирательные и предпочтительные связи субъекта с природными объектами, которые приобретают личностный смысл и становятся значимыми для жизни индивида.

1.2 Особенности формирования эмоционально-ценностного отношения к природе старших дошкольников

Изучение теоретических источников позволяет сделать вывод, что повышение уровня эмоционально-ценностного отношения к природе зависит от полноты научных знаний о процессе экологического воспитания на разных возрастных этапах и его практического применения с учетом возрастных особенностей. В связи с этим кратко охарактеризуем возрастные особенности старшего дошкольного возраста.

Старший дошкольный возраст, который длится с 5 лет до начала седьмого года жизни, является последним этапом дошкольного возраста. В этот период у ребенка развиваются новые психические процессы, такие как произвольность внимания, памяти, восприятия и другие. Ребенок также приобретает способность контролировать свое поведение и происходят изменения в его самовосприятии, самосознании и самооценке.

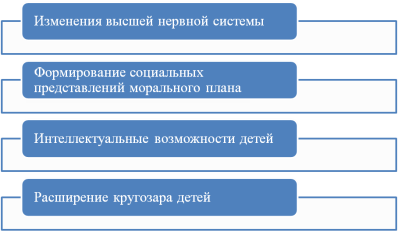

Проанализируем особенности старших дошкольников со следующих сторон (рисунок 1).

Рис. 1. Сферы развития старших дошкольников

Изменения высшей нервной системы. На шестом году жизни происходит улучшение основных нейронных процессов — возбуждения и торможения. Это положительно влияет на способность к саморегуляции. В этом возрасте эмоциональные реакции становятся более стабильными и уравновешенными. Ребенок не так быстро устает и становится психически более устойчивым, что связано с увеличением физической выносливости. Дети чаще начинают самостоятельно воздерживаться от неблагоприятных поступков. Однако способность к произвольной регуляции своей активности все еще слабо выражена и требует внимания взрослого.

Формирование социальных представлений морального плана. Дети постепенно переходят от импульсивного и ситуативного поведения к поведению, которое регулируется правилами и нормами. Они активно используют правила для управления своими отношениями с другими детьми. Старшие дошкольники уже могут отличать хорошие и плохие поступки, понимают, что есть правильное и неправильное поведение, и могут привести конкретные примеры из своего опыта или литературы. Они часто бывают категоричны и требовательны в оценке своих сверстников, но более снисходительны и не всегда объективны, когда дело касается их собственного поведения.

Интеллектуальные возможности детей приближаются к характеристикам мозга взрослого человека . Так как ребёнок устанавливает не только причинно-следственные связи между объектами или явлениями природы, но и пространственные и временные. Дети обладают достаточным количеством временных представлений, таких как утро, день, вечер, ночь; вчера, сегодня, завтра, раньше, позже. Они также могут ориентироваться в порядке дней недели, времен года и месяцев, связанных с каждым временем года. Дети достаточно уверенно овладевают ориентацией в пространстве, такой как слева направо, вверху и внизу, спереди и сзади, близко и далеко, вверху и внизу.

Расширение кругозора детей. Интересы детей старшего дошкольного возраста постепенно расширяются за пределы детского сада и семьи. Они начинают интересоваться широким социальным и природным миром, необычными событиями и происшествиями. Детей привлекают обитатели джунглей и океанов, космос, дальние страны и многое другое. Старший дошкольник самостоятельно пытается понять и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет их представлений о происхождении Солнца, Луны, звезд и других вещей. Для объяснения детям привлекают знания, полученные из фильмов и телепередач, таких как космонавты, луноходы, космические путешествия и звездные войны.

Дети с увлечением слушают истории из жизни своих родителей, бабушек и дедушек. Знакомство с различными видами труда и профессиями родителей помогает детям лучше понять современный мир и его ценности. Под руководством взрослых дошкольники занимаются исследовательской деятельностью, ставят перед собой познавательные задачи, выдвигают гипотезы о причинах и следствиях наблюдаемых явлений, используют различные методы проверки, такие как эксперименты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, и делают собственные маленькие «открытия».

В. С. Мухина утверждает, что «достижением старшего дошкольного возраста является развитие разных видов деятельности: игровой, художественной, трудовой. Активно развивается познавательная деятельность». [14, с. 67].

Еще в 1920–1930-е годы Ж. Пиаже отмечал, что «основной характеристикой познавательной деятельности дошкольников является эгоцентризм, который приводит к тому, что ребенок нечетко отделяет свое «Я» от окружающего, субъективного и объективного мира, перенося свои внутренние побуждения на реальные связи между явлениями мира. Поскольку все физические вещи включены в «человеческую» сферу, ребенок-дошкольник объективирует их, относится к ним как к предметам». [16, с. 345].

Дети старшего дошкольного возраста уже активно взаимодействуют с природой, проявляют инициативу в наблюдениях и экспериментах. Благодаря этому их знания о природе значительно расширяются, уточняются и систематизируются, формируются элементарные и более сложные понятия.

Дети в возрасте 5–6 лет проявляют потребность взаимодействия с природой и способны самостоятельно ухаживать за растениями и животными, которые находятся поблизости. Они не только следят за правилами поведения в природе, но и начинают проявлять заботу и внимание к новому и неизвестному природному окружению.

Старшие дошкольники уже умеют ухаживать за растениями и животными в своем ближайшем окружении и испытывают потребность во взаимодействии с природой. Дошкольник не только наблюдает за правилами поведения в природе, но и начинает узнавать новое и незнакомое природное окружение.

Дети в возрасте от 5 до 7 лет не только могут реагировать на конкретные стимулы, но и устанавливать связи между общими понятиями и представлениями, которые они не получили из своего непосредственного опыта. Дошкольники начинают анализировать действия, которые могут причинить вред живым существам и которые помогают сохранить и восстановить природу.

Основным новообразованием старшего дошкольного возраста является развитие внутренних этических органов. В этом возрасте появляется своеобразный «контролер», контролирующий поступки, деятельность, достижения и мысли ребенка. Механизмы, регулирующие индивидуальное поведение, тесно связаны с механизмами социального контроля и культурными стереотипами. Для того чтобы ребенок не только знал нормы, но и применял их на практике, эти нормы должны стать его внутренней мотивацией. Ребенок должен воспринимать социальное поведение как простое, необходимое, уместное и полезное.

Возраст дошкольника является первым этапом формирования личности человека и его ценностной ориентации в окружающем мире. Именно здесь закладывается положительное отношение к природе, к себе и к другим людям.

Дети в возрасте 5–6 лет уже имеют представления об окружающем мире и определенное отношение к природе. Поэтому старший дошкольный возраст позволяет более углубленно изучать экологию и развивать представления о взаимосвязях природных объектов и явлений.

В возрасте старшего дошкольника (5–7 лет) проявляются такие важные черты характера, как чуткость, тактичность и отзывчивость к окружающим, включая не только людей, но и животных и объекты природы. Ребенок начинает проявлять сопереживание и обращает внимание на заботы и проблемы окружающего мира, что ведет к желанию помочь тем, кто в них нуждается.

Ценностное отношение к миру природы у дошкольников еще не обобщено — это «отношение к тем конкретным объектам и явлениям, которые включены в пространство их жизнедеятельности». [32, с. 67].

Отправной точкой для выработки ценностного, гуманистического подхода к природе является то, что отношение к природе — это отношение к самому себе, поскольку человек живет в природе, а природа — в человеке. Цель нравственно ценного подхода к природе — способствовать осознанию ценности жизни и уникальности каждого ее проявления.

Искреннее, чуткое и внимательное отношение к живым объектам природы порождает заботу и ответственность за их жизнь и присутствие в мире. Ребенок осознанно заботится о тех, кто слабее его, о тех, кому можно помочь, кого можно защитить и о ком можно позаботиться. Невозможно абстрактно любить всю природу; важно иметь личные отношения с растениями, животными, птицами и насекомыми, которые окружают ребенка.

Подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод, что дошкольное детство, особенно старший дошкольный возраст, является начальным этапом в развитии личности человека и его ценностных ориентаций в мире. Именно в этот период формируется позитивное отношение к природе, нечеловеческому миру, себе и окружающим людям.

В дошкольном возрасте ребенок получает эмоциональные впечатления о природе и формирует представления о различных формах жизни. Это является основой для развития экологического мышления и сознания, а также формирования ценностного отношения к природе как части экологической культуры. Однако для достижения этих результатов необходимо соблюдение определенных педагогических условий, которые будут подробно описаны далее.

Понимание важности экологически ориентированной деятельности приводит к тому, что дети становятся активными и развивают устойчивое, осознанное и заботливое отношение к природе.

Г. А. Маркова считает, что «сенсорно-предметная деятельность дошкольников является основой единения человека с природой. Таким образом, завершающим этапом формирования начал экологической культуры в дошкольном возрасте является формирование положительного опыта эмоционально-ценностного отношения к природному окружению». [19, с. 156].

Проанализировав возрастные особенности старших дошкольников и особенности формирования эмоционально-ценностного отношения к природе, нами были определены особенности, которые будут учитываться при организации практической части нашего исследования.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в возрасте старших дошкольников:

— эмоционально-оценочные установки проявляются через личностные и эмоционально-оценочные черты в реальной деятельности и поведении;

— положительные (общечеловеческие) ценности отношений «человек — природа» основаны на благоприятных чувствах и эмоциях, вливаются в эмоционально-ценностную сферу ребенка дошкольного возраста и становятся стимулами для поведения и деятельности в отношении природы;

— мировоззрение детей дошкольного возраста отличается мистицизмом, они видят мир природы и мир людей как неразделимое целое. В результате развивается особое восприятие детьми природы;

— ценности и эмоции, связанные с природой, постепенно становятся основой для нашего поведения и деятельности, причем основным регулятором является сенсорная регуляция.

1.3 Методы и формы формирования эмоционально-ценностного отношения к природе у старших дошкольников

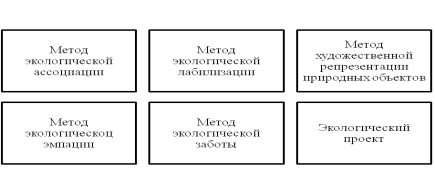

В настоящем параграфе нами были проанализированы актуальные методы и средства формирования эмоционально-ценностного отношения к природе у старших дошкольников. Методы экологического воспитания традиционны и проверены годами, предложенные В. А. Ясвиным (рисунок 2).

Рис. 2. Методы экологического воспитания старших дошкольников

Остановимся на каждом методе отдельно:

Метод экологической ассоциации направлен на расширение представлений ребенка о физических объектах. Примеры использования этого метода включают экологические пирамиды, пищевые цепочки, облик пингвина, танцы пчел и брачный сезон животных. Часто метод ассоциаций используется для установления аналогий между физическими проявлениями природы и социальными явлениями.

Метод художественной репрезентацииприродных объектов способствует формированию экологических представлений, основанных не только на научной информации, но и на литературных произведениях, изобразительном искусстве, музыке и т. д.

Например, чтобы углубить представления ребенка о лесе, необходимо использовать не только ботанические, зоологические и географические научные данные, но и искусство. Стихи, сказки, отрывки из классических литературных произведений, работы писателей-натуралистов, лесные пейзажи художников, представляющих разные направления живописи, деревянное зодчество, музыкальные произведения и т. д. помогут создать более полное представление о лесе.

Такое скопление образов леса, отражающее многообразие восприятия леса человеком, позволяет сформировать более глубокое представление о нем. Очень важно, чтобы эти представления были эмоционально окрашены и стимулировали субъективный смысл леса. Теперь лес представляется не только как «лесное биосообщество», но и как лесной мир.

Метод экологической эмпатии стимулирует проекцию собственных состояний на физические объекты, переживание тех же состояний, что и растения или животные, через идентификацию с ними (эмпатия), а также переживание собственных чувств и эмоций по поводу состояния физических объектов (симпатия). Для использования этого метода необходимо задавать вопросы, которые помогут проявить эмпатию к живым существам, например: «Что он сейчас чувствует?», «Какое у него сейчас настроение?», «Он хочет пить?», «Или ему просто грустно?» и так далее.

Метод экологической заботы предполагает активное участие в экологической деятельности с целью помощи и поддержки природных объектов, особенно в сложных условиях. Он способствует проявлению сострадания, соучастия и заботы в отношении природы. В то же время, этот метод стимулирует развитие экологической компетентности, включая приобретение необходимых знаний, умений и навыков для эффективной помощи природе.

Метод экологической лабилизации представляет собой специальное педагогическое воздействие на устоявшиеся стереотипы восприятия окружающей природной среды. Этот метод направлен на создание психологического дискомфорта у детей, вызванного осознанием их неэффективного и неточного взаимодействия с природой.

Например, в рамках этого метода детей помещают в уголок природы, где находятся комнатные растения, в клетку с животным или на клумбу с красивыми цветущими растениями. В этом процессе дети начинают восхищаться природными объектами и осознают неестественность и чужеродность следов человеческой деятельности. В результате, дети начинают принимать активное участие в трудовых процессах. Они наблюдают за наличием мусора на участке, на лугу, в парке, в лесу, у реки и т. д., и не остаются равнодушными к этому.

Деятельность ребенка является ярким проявлением его отношения к миру. Наличие экологической информации в этой деятельности свидетельствует о его отношении к природе, вещам, людям и самому себе. Поэтому экологическая деятельность играет важную роль в формировании представлений о взаимоотношениях человека и природы, превосходя другие формы и методы работы. Акции — это социально значимая деятельность, направленная на достижение общей цели, в первую очередь на формирование экологической культуры у детей и взрослых.

Экологические акции — это важные события, которые могут быть организованы в детском саду совместно с сотрудниками, детьми и родителями. Обычно эти мероприятия проводятся в связи с общественно значимыми датами и событиями, чтобы они имели большое значение и влияние на воспитание детей дошкольного возраста и служили как хорошая экологическая пропаганда.

Примеры экологических акций в ДОУ:

— «Помощь пернатым друзьям»;

— «Весенний дом для птичек»;

— «Защити природу от мусора»;

— «Наши домашние друзья»;

— «Сохрани батарейку».

Участие в природоохранных акциях способствует формированию позитивного и эмоционального отношения к природе, а также внушает желание заботиться о ней. Однако, главное значение этих акций заключается в возможности исправить негативные последствия экологически вредных действий людей. Каждая акция приносит плодотворные результаты благодаря активной деятельности детей.

Для использования данного формата необходимо соблюдать основные условия: акция должна быть основана на проблеме, требующей творческого поиска решения со стороны ребенка; акция должна быть своего рода «серьезной игрой», результаты которой важны как для детей, так и для взрослых; самостоятельность детей является обязательным элементом природоохранной акции. Педагогическая цель заключается в том, чтобы вызвать у детей положительные эмоции от их участия в акции. Эмоции формируют отношение и влияют на личность ребенка в целом.

Еще одной формой организации данного метода является экологический квест. Этот метод также является нетрадиционным способом организации детской деятельности. В рамках образовательного процесса квест представляет собой специально организованную форму исследовательской работы, в ходе которой учащиеся ищут информацию по определенным адресам в реальном мире, выполняют задания и исследуют различные объекты и людей.

Экологический квест — это особый вид задачи, предназначенной для дошкольников, в которой они должны выполнять образовательные задания. В отличие от обычной проблемной ситуации, в экологическом квесте присутствуют элементы сюжета и ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением различных объектов, людей и информации. Для решения образовательных задач используются ресурсы любой территории или информационные ресурсы.

Примеры экологических квестов:

— «Эколята защитники природы»;

— «Защити мир от мусора»;

— «Окружающий мир»;

— «Морские обитатели».

А также экологический квест — это увлекательная приключенческая игра для детей и взрослых, где нужно решать разнообразные задачи для достижения определенной цели. Задания могут быть творческими, активными, интеллектуальными и другими. Они могут проводиться как в помещении (группа, класс детского сада), так и на открытом воздухе, в природе (территория детского сада, город, парк), охватывая всю окружающую среду.

Метод проектов является одним из наиболее эффективных способов работы с дошкольниками в области экологического образования. Экологический проект позволяет развивать индивидуальную и коллективную активность детей, расширять их опыт взаимодействия с природой, а также способствует формированию активной позиции ребенка.

Основываясь на классификации проектной деятельности, предложенной Т. В. Фуряевой, можно выделить следующие типы проектов:

— «исследовательско-познавательные — совместное эксперементирование и последующее оформление результатов в виде газет, рукописных изданий, дизайнерских сооружений;

— игровые — использование элементов творческих игр с вхождением образ персонажей и решением поставленных проблем;

— информационно — практико — ориентированные предролагают сбор информации и ее реализацию;

— творческие — оформление результатов деятельности в виде праздников, театрализованных представлений, презентаций продуктов совместного труда». [23, с. 167].

По продолжительности экологические проекты разделяются на:

— краткосрочные,

— среднесрочные,

— долгосрочные.

Любой экологический проект состоит из четырех этапов работы.

— На первом этапе возникает потребность ребенка в исследовательской деятельности. Затем ребенок совместно с педагогом формулирует проблему и цель проекта.

— Второй этап предполагает планирование дальнейших действий и реализацию проекта.

— Третий этап — это обобщение результатов работы и формулировка выводов.

— Четвертый этап включает представление детьми продуктов проекта.

Экологические программы проекта помогают формировать жизненный опыт ребенка и развивать его как личность, учитывая его потребности и интересы. Они также способствуют развитию всех аспектов субъективного отношения к природе, что благоприятно сказывается на его формировании. В данном параграфе были проанализированы актуальные методы и формы экологического воспитания, предложенные В. А. Ясвинвым.

— Метод экологической ассоциации;

— Метод экологической эмпатии;

— Метод экологической заботы;

— Метод экологической лабилизации;

— Метод художественной репрезентации природных объектов;

— Метод экологического проекта.

Литература:

- Андреев, В. И. Педагогика [Текст]: учебное пособие / В. И. Андреев. — Казань: Центр инновационных технологий, 2019. — 408 с.

- Афанасьев, А. В. Научные подходы к исследованию понятия «Ценностное отношение» [Текст]: учебное пособие/ А. В. Афанасьев. — Москва: Сфера, 2019. — С. 194–199

- Бабаева, Т. И. Детство [Текст]: примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — Санкт- Петербург: Детство-пресс, 2015. — 178 с.

- Белая, К. Ю. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО [Текст]/ К. Ю. Белая — Москва: Сфера, 2021. — С. 23–34

- Беляева, Е. Н. Задания по формированию эмоционально- ценностного отношения учащихся к живой природе [Текст] / Е. Н. Беляева // Биология в школе. — Москва: Сфера. — 2019. — № 1. — С. 58–64

- Беляева, Е. Н. Эмоционально-ценностное отношение дошкольников к живой природе как одно из условий развития личности школьника [Текст] / Е. Н. Беляева // Наука и школа. — Москва. — 2020. — № 3. — С. 81–94

- Бобылёва, Л. Интерес к природе как средство экологического воспитания дошкольника [Текст] / Л. Бобылева // Дошкольное воспитание. — 2019. — № 9. — С. 10–34

- Виноградова, М. В., Панина З. И. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервис [Текст]: учеб. пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Дашков и К., 2022. — 314с.

- Ворошилова, В. М. Экологическое образование детей дошкольного возраста в свете федерального государственного образовательного стандарта /В. М. Ворошилова // Вестник Шадринского государственного педагогического института. — 2014. — № 4(24). — С.35–37

- Гелетканич, И. Н. Формирование ценностного отношения к познанию природы у дошкольников [Текст]: учебное пособие/ Гелетканич И. Н.// Москва: Елец, 2018. — 227 c.

- Дежникова, Н. С. Экологическая культура как предмет психолого-педагогического исследования [Текст]/ Н. С. Дежникова // Воспитание экологической культуры дошкольников как психолого-педагогическая. — Москва: Сфера. — 2019. –145с.

- Дерябо, С. Д. Экологическая психология: диагностика экологического сознания [Текст]/ С. Д. Дерябо. — Москва: Московский психолого-социальный институт, 2018. — 167 с.

- Джуринский, А. Н. История педагогики [Текст]: учеб. пособие для студ. педвузов / А. Н. Джуринский. — Москва: Владос, 2018.– 432 с.

- Зверев, И. Д. С любовью к природе [Текст]/ И. Д. Зверев. — Москва: Педагогика, 2018. — 289с.

- Иващенко, А. В. Особенности ценностного подхода в экологическом образовании [Текст]/ А. В. Иващенко // 3-я Российская конференция по экологической психологии: материалы конференции / под общ. ред. В. И. Панова и А. В. Иващенко. — Москва: Рудн, 2019. — С. 80–89

- Кадырова, Р. М. Проблема экологического воспитания дошкольников в современной педагогической теории [Текст]/ Педагогическое мастерство// Р. М. Кадырова. — Москва: Буки-Веди, 2019. — С. 160–165

- Казарчук, Г. Дидактические игры в экологическом воспитании дошкольников [Текст]/ Г. Казарчук // Ребенок в детском саду. — 2019. — № 4. — С. 56–69

- Каменева, Л. А. Мир природы и ребенок [Текст]: методика экологического воспитания дошкольников / Л. А. Каменева, Н. Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. Терентьева / под ред. Л. М. Маневцовой, П. Г. Саморуковой. — Санки-Петербург: Детство-пресс, 2019. — 319 с.

- Коджаспирова, Г. М. Педагогическая антропология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва: Гардарики, 2019. — 284с.

- Козина, Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Ф. Козина. — Москва: Прометей, 2020. — 488с.

- Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб.пособие для студ. сред, пед. учеб. заведений. — 2 изд./ С. А. Козлова, Т. А. Куликова — Москва: Академия, 2020. — 216с.

- Колесова, В. Е. К проблеме формирования ценностного отношения к природе / В. Е. Колесова // Наука и образование. — 2019. — № 3. — С. 23–29

- Корнилова, В. М. «Экологическое окно» в детском саду [Текст]/ В. М. Корнилова. — Москва: Сфера, 2020. — 128 с.

- Крымская, Т. М. Экологическая грамотность младших школьников / Т. М. Крымская // Экология 2011 [Электронный ресурс]: режим доступа: https://egologiya2011/sekcia-1/ekologiceskaagramotnostmladsihskolnikov (23.03.2024 г.)

- Лазарева, О. Н. Воспитание ценностного отношения к окружающему миру у дошкольников [Текст]/ О Н. Лазарева // Начальная школа. — 2019. — № 10. — С. 102–109

- Маркова, М. Н. Роль экологического воспитания и образования в формировании экологического мышления [Текст] // Вестник Поволжского института управления. — 2019. — № 2. — С. 199–210

- Маханева, М. Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: метод. Пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы / М. Д. Маханева. — Москва: Аркти, 2020. — 187с.

- Михеева, Е. В. Становление экологической субкультуры детей в системе дошкольного образования [Текст] / Е. В. Михеева — Екатеринбург.- 2019. — 123 с.

- Моисеева, Л. В. Альтернативные модели экологического образования [Текст] / Моисеева Л. В. — Екатеринбург: УрГПУ, 2020. — 256с.

- Моисеева, Л. В. Формирование экологической компетентности дошкольников [Текст] // Л. В. Моисеева, Ю. Г. Никитина / Педагогическое образование в России. — 2019. — № 2. — С.203–211

- Морозова, Е. Е. Формирование ценностного отношения к природе у дошкольников на основе проектной деятельности [Текст]/ Е. Е. Морозова, О. А. Федорова // Фундаментальные исследования. — 2019. — № 4–20. — С.45–65

- Николаева, С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве [Текст]: пособие для воспитателя дошкольного образовательного учреждения. — Москва: Просвещение, 2019. — 154 с.

- Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования дошкольников [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / С. Н. Николаева. — Москва: Академия, 2020. — 172 с.

- Николаева, С. Н. Экологическое воспитание в рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования // С. Н. Николаева / Дошкольное образование. — 2019. — № 5. — 156с.

- Нугаева, О. Г. Психологическая сущность и соотнесение понятий «Ценности» и «Ценностные ориентации» [Текст] // О. Г. Нугаева, Ю. Е. Криводонова / Специальное образование. — 2019. — № 2 — С.120–125

- Панов, В. И. Экологическая психология [Текст]: Опыт построения методологии / В. И. Панов. — Москва: Наука, 2019. — 197 с.

- Полковникова, Н. Б. Приобщение старших дошкольников к ценностям как компонент работы по социализации [Текст]// Н. Б. Полковникова/ Дошкольное воспитание. — 2020. — № 10. — С.96–109

- Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст]/ С. Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург: Питер, 2009. — 437 с.

- Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду [Текст]// Н. А. Рыжова / Дошкольное образование. Приложение к газете «Первое сентября». — 2018. — № 17 (162). — С.11–17

- Самылина, О. Ю. Экологический кружок «Друг природы» / О. Ю. Самылина // образования [Электронный ресурс] режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy- mir/2013/11/02/programmaekologicheskogo-kruzhka-yunye-druzya-prirody (дата обращения: 22.11.2023)

- Серебрякова, Т. А. Экспериментальный подход к воспитанию основ ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста [Текст] // Т. А. Серебрякова / Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. — 2019. — № 2. — С.113–121

- Серебрякова, Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. А. Серебрякова. — Москва: Академия, 2019. — 435 с.

- Токарев, А. А. Обучение и воспитание экологической культуре детей дошкольного возраста в ДОУ // Проблемы и перспективы развития образования [Текст]: материалы IV междунар. науч. конф. — Пермь: Меркурий, 2019. — С. 53–75

- Усынина, М. А. Воспитание ценностного отношения к природе у дошкольников [Текст] / М. А. Усынина — [Электронный ресурс]: режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/statja-vospitaniecenostnogootnoshenija-k- prirode-u-doshkolnikov.html (дата обращения: 24.11.2023)

- Чердымова, Е. И. Инновационные технологии в формировании экологического сознания у дошкольников [Текст]// Е. И. Чердымова. — Известия Самарского научного центра РАН. — 2019. — № 5–1. — С.163–167

- Щуркова, Н. Е. Ценностные отношения // Н. Е. Щуркова / Воспитание школьников. — 1999. — № 3. — С.17–29

- Ясвин, В. А. Психология отношения к природе [Текст] / В. А. Ясвин. — Москва: Смысл, 2018. — 456 с.