Тюрьмы появились в Екатеринбурге практически вместе с основанием города, что фиксируется различными городскими планами. Сведения о них весьма отрывочны, как по причине отсутствия проектной графики или фиксационных чертежей, так и вследствие давней физической утраты. Здание первой тюрьмы, которое располагалось за горной канцелярией, полностью утрачено, либо в лучшем случае частично включено в структуру поздних построек. Так называемый «Заречный тын» также утрачен. Пожалуй, только рабочий дом для колодников размещался в ныне сохранившемся здании по ул. Воеводина, 5, однако впоследствии и оно было сильно перестроено, не говоря уже о том, что рабочий дом не был первой изначальной «родной» функцией данного здания.

Другое дело тюремные сооружения, построенные в конце XVIII и начале XIX вв. Речь идет о двух тюремных замках: первый, более ранний, располагался по правому берегу реки Исеть, второй — на выезде из Екатеринбурга по Московскому тракту.

Тюремный замок на берегу Исети, более древний, возник в конце XVIII века. Крупнейший исследователь Екатеринбурга XVIII века Николай Семенович Корепанов отмечал в своей книге со ссылкой на архивные документы, что новый тюремный острог «по правому берегу пруда на самой окраине жилья» был выстроен в 1797 г. [1, с. 172]. Долгое время считалось, что «Исетский замок» не сохранился [2]. Неудивительно, так как тот же Корепанов упоминает в этой связи деревянную тюрьму , а не каменную (забегая вперед отметим, что комплекс тюремного замка составляли два кирпичных здания) [3, с. 153].

Действительно, в 1797 году Екатеринбургский комендант Карл Линеман неоднократно обращался в Канцелярию Главного правления заводов по вопросу предоставления наделов для рубки леса, который был необходим непосредственно для сооружения острога (или тына), как бревенчатого частокола, в границах которого помещались караульное и тюремное здания. Линеман действовал согласно ордеру губернатора Карла Модераха, поручившего «на построение острогу избрать удобное место» [4, л. 1–3].

Вероятно, данные обстоятельства подтолкнули исследователей сделать вывод непосредственно и о деревянной тюрьме, и, как следствие, о её дальнейшей утрате.

Между тем сохранившееся в Екатеринбурге здание по ул. Челюскинцев, 5о по своему расположению, конфигурации плана практически идентично двум строениям тюремного замка (во второй половине XIX в. были объединены за счет объема-вставки), зафиксированным на плане 1810 года [5].

На плане 1802 года (датировка указана согласно изданию Голобородского М. В. и др. «История генерального плана Екатеринбурга. 1723–2013» [6, с. 11]; ссылка в данном издании на место хранения плана — ГАСО, Ф. 25, Оп. 2, Д. 7469 — некорректна, хотя датировка выглядит вполне правдоподобно, так как на плане еще нет Спасской единоверческой церкви, первый придел которой построен по некоторым данным в 1804–1805 гг.; опись 25 фонда Ф-1 ГАСО план датирует 1805 годом [7] ; на самом плане датировка не указана) объект обозначен как «Тюремный замок», на планах 1809 [8] и 1810 годов — «Тюремный острог».

Общим местом для городских планов являлось отображение только каменных домов и зданий. Поэтому напрашивается вполне себе очевидный вывод, что тюремный замок был каменным, благодаря чему можно установить соответствие отображенного на плане комплекса существующему зданию по ул. Челюскинцев, 5о. Кроме того, план 1809 г. имеет специфическое для обозначения каменных построек цветовое отображение, для которого характерны красный цвет и связанные с ним оттенки от розового (каким, собственно, обозначен объект на плане) до темно-красных «кирпичных» тонов. Тем не менее этот факт, очевидно, не привлек внимания исследователей и, таким образом, сохранившееся до настоящего времени здание до сих пор в научном и краеведческом обороте не атрибутировано как бывшие корпуса тюремного замка (острога).

В настоящей статье, пожалуй, впервые публикуются выявленные архивные документы поэтажных планов Тюремного острога рубежа XVIII-XIX в., которые позволяют полностью снять все вопросы и окончательно расставить все точки над i. Обнаруженные архивные планы Тюремного замка, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (доступ к сканированным архивным документам открыт через систему электронных читальных залов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина), позволяют рассмотреть Исетский замок, что называется, в максимальном приближении, и, главное, идентифицировать его сохранившиеся до настоящего времени строения.

Многие из обнаруженных планов не датированы, но наиболее древние можно установить по ряду признаков. Во-первых, это характерный зеленовато-голубоватый оттенок бумаги. Палеографами такая бумага датируется 1780–1810-ми годами [9]. Среди таких планов можно выделить три чертежа. Два из них совершенно точно фиксационные (рис. 1–3), поскольку содержат пояснение изображенного на них плана Тюремного замка как «существующего» объекта. Третий не содержит такой информации, а подписан стандартной формулировкой, начинающейся со слов «план и фасад» (рис. 4). Не факт, что данный план имеет проектный характер, так как другой чуть более поздний фиксационный чертеж [10, л. 8а] практически полностью ему соответствует.

Далее, все чертежи подписаны губернским архитектором Петром Васильевым (иногда без имени). Петр Тимофеевич Васильев занимал пост губернского архитектора с 1793 по 1835 год [11]. Широкий диапазон, однако на одном из чертежей Васильев подписывается губернским архитектором 14 класса. Четырнадцатому классу соответствовал гражданский чин коллежского регистратора, который Васильев получил в 1800 году. С учетом того, что в 1809 году Васильев стал титулярным советником [12], можно предположить, что в должности коллежского регистратора Васильев оставался примерно до 1803 года. Таким образом, диапазон предполагаемой датировки одного из фиксационных чертежей (рис. 1, 2) можно сузить до периода 1800–1803 гг. Данная датировка отвечает основанному на ряде архивных документов предположению о времени возникновения (строительства) Тюремного замка в 1797 году (в конце XVIII века).

В экспликации и заголовках к указанным планам речь идет именно о каменных зданиях Тюремного острога (замка).

![Тюремный острог в Екатеринбурге. Фасад здания тюрьмы и план караульного здания. Фиксационный чертеж. Предположительно 1800–1803 гг. [10, л. 10]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-1.jpeg)

Рис. 1. Тюремный острог в Екатеринбурге. Фасад здания тюрьмы и план караульного здания. Фиксационный чертеж. Предположительно 1800–1803 гг. [10, л. 10]

![Тюремный острог в Екатеринбурге. План здания тюрьмы. Фиксационный чертеж. Предположительно 1800–1803 гг. [10, л. 10]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-2.jpeg)

Рис. 2. Тюремный острог в Екатеринбурге. План здания тюрьмы. Фиксационный чертеж. Предположительно 1800–1803 гг. [10, л. 10]

![План и фасад тюремного замка. Фиксационный чертеж. Предположительно рубеж XVIII–XIX вв. [10, л. 11]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-3.jpeg)

Рис. 3. План и фасад тюремного замка. Фиксационный чертеж. Предположительно рубеж XVIII–XIX вв. [10, л. 11]

![План и фасада Тюремного острога. Предположительно рубеж XVIII–XIX вв. [10, л. 9]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-4.jpeg)

Рис. 4. План и фасада Тюремного острога. Предположительно рубеж XVIII–XIX вв. [10, л. 9]

Конфигурация плана Тюремного замка, состоящего из тюремного и караульного зданий, на указанных выше чертежах полностью соответствует конфигурации и характеру расположения соответствующих строений Тюремного замка на городских планах начала XIX века. Можно с уверенностью утверждать, что сохранившееся до настоящего момента здание по ул. Челюскинцев, 5о исторически относится к Тюремному замку 1797 года (конца XVIII в.) постройки.

В ноябре 1826 года появляется проект «на распространение Екатеринбургской тюрьмы новыми пристройками», предполагающий увеличение площади существующих зданий, в том числе за счет надстройки второго этажа, и строительства дополнительно отдельных зданий кухни и бани. Проект был подписан членом Строительного комитета Министерства внутренних дел Российской Империи Давидом Висконти (рис. 5).

![Проект расширения Тюремного замка. План нижнего этажа. [10, л. 14]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-5.jpeg)

Рис. 5. Проект расширения Тюремного замка. План нижнего этажа. [10, л. 14]

Однако было решено в итоге строить новый тюремный комплекс, с отдельными корпусами для пересыльных и отбывающих наказание в Тюремном замке. Уже 25 февраля 1827 года Пермский губернатор пишет письмо Главному горному начальнику Екатеринбургских заводов, в котором отмечает, что согласен с его мыслью о постройке тюремного замка «здесь на Московском выезде». В конце письма губернатор просит доставить ему план с обозначением места под строительство [13, л. 1].

Вероятно, был конкурс на лучший проект, так как имеются как минимум два проектных чертежа фасадов замка — архитекторов Антона Куци [10, л. 15] и Василия Невина [10, л. 16]. Член Строительного комитета Давид Висконти подписал проект, более близкий чертежу Невина. Проект был рассмотрен императором 20 ноября 1827 года (рис. 6).

![Проектный чертеж фасада Тюрьмы в Екатеринбурге, составленный в Строительном комитете. Подпись Давида Висконти. 1827 г. [10, л. 17]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-6.jpeg)

Рис. 6. Проектный чертеж фасада Тюрьмы в Екатеринбурге, составленный в Строительном комитете. Подпись Давида Висконти. 1827 г. [10, л. 17]

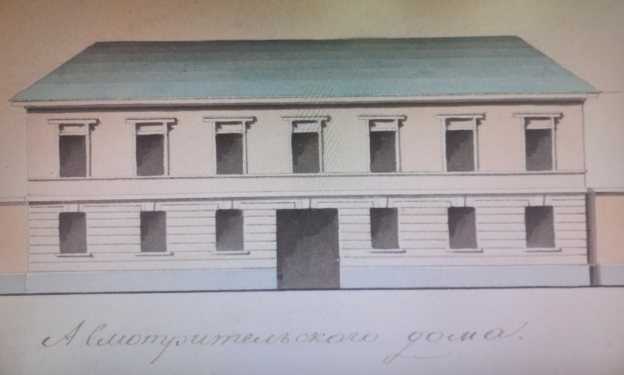

Оконные проемы главного фасада Смотрительского дома второго этажа имеют простые рамочные обрамления, завершающиеся прямоугольными сандриками на кронштейнах (на чертежах Куци и Невина сандрики на замковом камне). Фасад имеет плоскостное решение, средняя ось выражена слабо, что, вероятно, связано со временем проектирования, для которого характерен кризис классицизма в преддверии периода эклектики (рис. 7).

Рис. 7. Главный фасад Смотрительского дома. Фрагмент проектного чертежа. См. также рис. 6

Проектные чертежи поэтажных планов создавали в том числе другие архитекторы: первого этажа — Морган [10, л. 21], второго этажа — вероятно, Лукини [10, л. 20]. Чертежи также визировались членом строительного комитета Давидом Висконти (рис. 8).

![Проектный чертеж Тюремного замка, август 1827 г. План нижнего этажа. Автор — В. Невин. Подписан членом строительного комитета Давидом Висконти. «А» — смотрительский дом, «Б» — корпус для подсудимых арестантов, «В» — корпус для пересылочных арестантов, «Г» — кухня и пекарня, «Д» — баня, «Е» — кузница, «Ж» — ограда [10, л. 8]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-8.jpeg)

Рис. 8. Проектный чертеж Тюремного замка, август 1827 г. План нижнего этажа. Автор — В. Невин. Подписан членом строительного комитета Давидом Висконти. «А» — смотрительский дом, «Б» — корпус для подсудимых арестантов, «В» — корпус для пересылочных арестантов, «Г» — кухня и пекарня, «Д» — баня, «Е» — кузница, «Ж» — ограда [10, л. 8]

На месте строительством руководил архитектор М. П. Малахов, а непосредственно подряд на проведение работ получил по итогам конкурса саратовский купец Никита Крылов. В июне 1828 года по его просьбе земельный участок был вновь осмотрен комиссией, так как показался ему неподходящим. В результате комиссия, в которую входил и Малахов, согласилась с доводами Крылова. Другое место было выбрано тут же поблизости, на выезде из города по Московскому тракту. При этом Малахов принял решение развернуть лицевым фасадом комплекс к городу, а боковым — «к Московской дороге», о чем доложил в своем официальном донесении от 18 июля 1828 года на имя Главного начальника Уральских заводов [2]. Как нам представляется, Малахов сознательно формировал новый архитектурно-планировочный узел, увязывая тюрьму в единый ансамбль с только что построенным Верх-Исетским госпиталем, а оба ансамбля как архитектурные доминанты — с городской планировочной структурой. Увязка ансамблей достигалась за счет следующих факторов. Во-первых, оба ансамбля были поставлены на линии, параллельной главной оси Екатеринбурга, заданной заводским прудом, рекой Исеть и заводом, следовательно, параллельно и улицам города, в том числе современной Московской. Во-вторых, фактически оба комплекса были развернуты главными фасадами примерно в одном направлении — на северо-восток. Таким образом, находясь на высоком рельефе и открытой местности обе доминанты были хорошо видны со стороны города, а с северо-восточного и северного направлений они воспринимались совместно.

Планировочная увязка новых доминант реализовывалась следующим образом. Главные фасады госпиталя были ориентированы на современную улицу Челюскинцев, а фасады тюрьмы просматривались в створе современной улицы Малышева. Кроме того, благодаря расположению и ориентации тюремного комплекса возникали предпосылки для устройства в будущем еще одной дороги в Верх-Исетский завод со стороны современной улицы Радищева, примерно под тем же углом, что старая дорога (Верх-Исетский бульвар). Собственно, также поэтому появился всем известным изгиб улицы Малышева в самом её начале: продолжать перспективно улицу и город «прямо» было невозможно, так как далее располагалась «вотчина» Верх-Исетского завода, оставалось разве что создавать планировочные предпосылки для дополнительного сообщения между самим Верх-Исетским заводом и Екатеринбургом.

В 1830 году Тюремный замок был построен [2]. В 1838, 1839 и 1840-м годах из Перми в Санкт-Петербург отправлялись на рассмотрение планы Тюремного замка. Речь шла, скорее всего, преимущественно о фиксационных чертежах [10, л. 1–7]. По ним можно судить, что проект был реализован достаточно точно.

Практически сразу после постройки возникла необходимость в расширении площади. План 1856 года фиксирует соединение кухни и пекарни со Смотрительским домом, который, кроме того, был дополнен пристройками со стороны главного и дворового фасадов — так, что план Смотрительского дома был изменен на крестообразную форму (рис. 9). Данная конфигурация, скорее всего, возникла не без участия символической составляющей. Известно, что в 1856 году в замке был освящен храм во имя Архистратига Михаила [2]. Ведь первоначально храм предполагался в небольшом помещении в корпусе для подсудимых на втором этаже, где было очень мало места. Исторические фото, где виден крест, установленный на щипце трехэтажной части, да и сам русско-византийский стиль реконструированного корпуса указывают на то, что центральная часть Смотрительского дома была предназначена для устройства храма (рис. 10).

В дальнейшем во второй половине XIX — начале XX вв. со смотрительским корпусом была соединена и баня, при этом вся правая часть была также выстроена в 2 этажа (рис. 10), затем достроены до 3 этажей и правая и левая части. Образовавшийся цельный с точки зрения композиции архитектурный объем до сих пор просматривается с улицы Малышева (в недавнее время исторические стены, судя по всему, были облицованы вентфасадом). А непосредственно тюремные корпуса для заключенных по проекту 1827 года, судя по спутниковым снимкам, были объединены и сохраняются до настоящего времени.

Рис. 9. Фрагмент городского плана 1856 года. ГАСО

Рис. 10. Центральная церковная и правая части главного фасада второго Тюремного замка. Историческое фото (Интернет)

Что касается зданий Исетского тюремного замка (острога), построенных в 1797 году, то они в связи со строительством новой тюрьмы были переданы Екатеринбургской больнице. Караульная была преобразована в кухню, а сама тюрьма — в больницу. Также были выстроены деревянные флигели. К одному из длинных фасадов бывшей тюрьмы, обращенному теперь в сторону кухни, по проекту был пристроен коридор (рис. 11).

В дальнейшем к бывшему тюремному зданию был пристроен еще один пристрой с северо-западной стороны, к кухне — небольшой пристрой с юго-востока. Кроме того, постройки были объединены в одно здание [14].

![Фрагмент плана 1835 г. Проектный чертеж перестройки бывшего тюремного корпуса под городскую больницу. Автор: Пермский губернский землемер Я. Киттары [15, л. 2]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/129545/images/129545-11.jpeg)

Рис. 11. Фрагмент плана 1835 г. Проектный чертеж перестройки бывшего тюремного корпуса под городскую больницу. Автор: Пермский губернский землемер Я. Киттары [15, л. 2]

Несмотря на пристройки объемно-пространственная структура Исетского тюремного комплекса сохранилась. При восприятии распознается его первоначальное двухчастное объемно-пространственное решение (рис. 12).

Рис. 12. Исетский (первый) тюремный замок. Вид сверху. Яндекс

Визуально доступны первоначальные юго-западный и юго-восточный фасады тюремного здания, и также северо-восточный фасад караульной. Боковой фасад северо-восточного объема (караульной) сохранил многочастный антаблемент с пояском из полувала в обломе. Данный профиль значительно чаще использовался в барокко (нежели в классицизме), по крайней мере в проектных решениях типовых фасадов Екатеринбурга конца 1780-х гг. с их дробными карнизными частями, состоящими из чередующихся с выкружками полувалов. Этот признак если и не описывает ярко барокко, но зримо относит объект скорее к доклассицистическому периоду Екатеринбурга, который представлен единичными сооружениями, большая часть из которых сильно перестроена и преобразована в классицистические формы (полувал, конечно, как облом использовался и в антаблементе зданий в период эклектики, однако применение крупноформатного кирпича с высокой долей вероятности отсекает версию возможной перекладки карнизной части во второй половине XIX века).

Пристройки не сопровождались сносами, а возникали как исторические наслоения на первоначальной структуре. Данные дополнения, созданные в первой и второй половинах XIX в., отражают особенности времени возникновения и представляют наравне с первоначальными объемами собственную историко-архитектурную ценность.

Лицевой фасад бывшей караульной сохранил барочные надоконные сандрики. Сандрики расположены уже в пристроенном позже объеме, но, с учетом того, что карниз поздней пристройки выполнен аналогично более древней части караульной, то, вероятно, что были воспроизведены и они на дополненном фасаде по аналогии с первоначальными оконными обрамлениями.

В связи с пристройкой по проекту 1835 года к тюремному зданию помещения коридора, была изменена крыша. Дополнение в виде характерного профилированного карниза широкого выноса отражает в архитектуре тюремного корпуса стиль классицизма. Объем-вставка, объединившая во второй половине XIX века оба здания бывшего тюремного комплекса, выполнена в формах эклектики.

Но ядерный базовый критерий ценности любого памятника — возраст. Бывший Исетский замок с поздними пристроями является древнейшим зданием на территории Екатеринбурга. Данный критерий самостоятельный и определяющий, вне зависимости от того, проявлена ли древность стилистическими или иными характеристиками.

Что касается второго тюремного замка, то он помимо аналогичных историко-архитектурных ценностных аспектов обладает значительной историко-мемориальной ценностью, сопряженной с длительной историей своего существования в нем пенитенциарного учреждения. Немало добавляет ценности комплексу причастность к его возникновению целой когорты столичных архитекторов.

Пожалуй, лучшим исходом для обоих комплексов была бы их музеефикация, активное использование строений для формирования мемориальной, познавательной, культурно-досуговой и рекреационной среды. Конечно, сами по себе тюремные сооружения не несут особых положительных гуманистических смыслов, однако сохранение и честное проговаривание своей истории, какой бы она ни была, имеет важное терапевтическое значение для общества.

Сокращения:

ГАСО — Государственный архив Свердловской области

РГИА — Российский государственный исторический архив.

Литература:

- Корепанов, Н. С. Первый век Екатеринбурга / Н. С. Корепанов. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2005. — 274 c. — Текст: непосредственный

- Болковский, А. Л. История екатеринбургской тюрьмы / А. Л. Болковский. — Текст: электронный // Журнальный зал: [сайт]. — URL: https://magazines.gorky.media/ural/2007/12/istoriya-ekaterinburgskoj-tyurmy.html (дата обращения: 24.10.2025).

- Корепанов, Н. С. В провинциальном Екатеринбурге (1781–1831 гг.) / Н. С. Корепанов. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. — 188 c.

- Дело о построении Тюремного острога в г. Екатеринбурге // ГАСО, Ф. 33, Оп. 1, Д. 8.

- План Екатеринбурга, 1810 г. // ГАСО, Ф. 59, Оп. 7, Д. 1122.

- Голобородский, М. В. История генерального плана Екатеринбурга. 1723–2013 гг. / М. В. Голобородский, Л. И. Токменинова, С. И. Санок. — Екатеринбург: TATLIN, 2013.

- План Екатеринбурга, 1802 г. // ГАСО, Ф-1, Оп. 25, Д. 5–12.

- План Екатеринбурга, 1809 г. // ГАСО, Ф. 59, Оп. 7, Д. 1123.

- Сиренов, А. В. Датировка рукописей по маркировочным знакам бумаги. Учебное пособие к курсу «Русская палеография» Источник: https://opentextnn.ru/history/paleografija/sirenov-a-v-datirovka-rukopisej-po-markirovochnym-znakam-bumagi-uchebnoe-posobie-k-kursu-russkaja-paleografija/ / А. В. Сиренов. — Текст: электронный // ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ — Электронное периодическое издание: [сайт]. — URL: https://opentextnn.ru/history/paleografija/sirenov-a-v-datirovka-rukopisej-po-markirovochnym-znakam-bumagi-uchebnoe-posobie-k-kursu-russkaja-paleografija/ (дата обращения: 28.09.2025).

- Тюремные здания. Планы, фасады, разрезы // РГИА, Ф. 1488, Оп. 1, Д. 295.

- Ренева, Ольга. Зодчие нашего города: Пётр Тимофеевич Васильев / Ольга Ренева. — Текст: электронный // Искра Кунгур: [сайт]. — URL: https://iskra-kungur.ru/all/2019/10/26/25046/ (дата обращения: 28.09.2025).

- Туркин, В. Губернский архитектор Петр Васильев / В. Туркин. — Текст: электронный // ПЕРМЬ: Взгляд сквозь годы (сообщество социальной сети Вконтакте): [сайт]. — URL: https://vk.com/@-189041956-gubernskii-arhitektor-petr-vasilev (дата обращения: 28.09.2025).

- Дело о строительстве Тюремного замка в г. Екатеринбурге // ГАСО, Ф. 25, Оп. 1, Д. 2252.

- Букин, О. Н. Архитектура медицинских сооружений Екатеринбургского уезда Пермской губернии и Уральской области в XIX — первой трети XX века /О. Н. Букин //Архитектон: известия вузов. — 2023. — № 3(83). — URL: http://archvuz.ru/2023_3/13/ — doi: 10.47055/19904126_2023_3(83)_13

- Деревянная городская больница с флигелями и проект перестройки тюремного здания под городскую больницу. 1835 г. // РГИА, Ф. 1488, Оп. 1, Д. 287.