The article examines the concept, structure, classification, and functional significance of the sources of constitutional law in the Russian Federation. The study explores theoretical approaches to defining the forms of constitutional and legal norms, analyzes the existing hierarchy of sources, their legal force, and their role in ensuring the stability of legal regulation. Particular attention is paid to the Constitution as the supreme source of law, as well as to current trends in the development of the system of sources under the conditions of digitalization and international integration. Based on the analysis of scientific perspectives and normative acts, the author concludes that judicial practice and international treaties are becoming increasingly important elements of the modern mechanism of constitutional and legal regulation.

Keywords: sources of constitutional law, classification, functions, Constitution of the Russian Federation, normative legal acts, law.

В структуре российской юриспруденции конституционное право занимает центральное положение, поскольку оно регламентирует фундаментальные общественные связи. Эти отношения затрагивают принципы государственного устройства, основы конституционного строя, правовой статус личности, а также порядок формирования и деятельности институтов публичной власти и муниципального управления. Глубокое постижение сущности и назначения источников данной отрасли права создает предпосылки для их действенного применения и точного определения их позиции в иерархии отечественного законодательства.

Актуальность данного исследования продиктована стремительной эволюцией законодательства и трансформацией общественно-политического ландшафта, что влечет за собой настоятельную потребность в переосмыслении места источников конституционного права. Наблюдаемое усиление авторитета судебной практики, в первую очередь постановлений Конституционного суда РФ, параллельно с растущим значением международно-правовых стандартов и цифровизации нормотворчества — всё это обусловливает настоятельную потребность в целостном анализе структуры и функционального назначения источников конституционного права.

Источники конституционного права представляют собой формы выражения и закрепления правовых норм, регулирующих основы государственного строя и правовой статус личности. Их классификация осуществляется по различным критериям: юридическая сила, форма выражения, субъект правотворчества, сфера действия и характер регулируемых отношений.

Классификация источников конституционного права позволяет систематизировать различные формы нормативного выражения правовых норм и выявить их место в правовой иерархии.

Проблематика понятия и сущности источников конституционного права занимает одно из центральных мест в отечественной теории права, поскольку именно через категорию «источник права» раскрывается форма существования и выражения правовых норм, их связь с системой государственной власти и обществом в целом. Несмотря на кажущуюся однозначность термина, в современной юридической науке сохраняются разные подходы к его пониманию, что обусловлено различиями методологических позиций исследователей, а также изменениями в социально-политическом контексте развития государства.

В общем смысле источник права рассматривается как форма выражения и закрепления правовых норм, их официальный носитель. Однако уже в середине XX века в юридической науке утвердилось различение материального и формального понимания источников. Как отмечал С. С. Алексеев, в материальном смысле источниками права являются общественные отношения, социальные факторы и условия, порождающие потребность в правовом регулировании; в формальном — внешние формы, в которых находит свое закрепление государственная воля [2]. Таким образом, материальный подход акцентирует внимание на происхождении норм, а формальный — на их юридическом выражении.

Согласно позиции М. В. Баглая, источники конституционного права представляют собой «официальные формы выражения норм, регулирующих основы государственного строя, систему органов власти, статус личности и отношения между человеком и государством» [3]. Исходя из этого, автор относит к источникам не только Конституцию и федеральные законы, но и нормативные акты субъектов Федерации, а также судебные решения, обладающие нормативным содержанием.

Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин уточняют, что источники конституционного права — это «правовые формы, посредством которых выражается воля народа как носителя суверенитета и закрепляются основополагающие начала государственной и общественной жизни» [4]. Такой подход подчеркивает демократическую природу конституционного регулирования, связывая источник права с проявлением народного суверенитета.

В свою очередь, В. Е. Чиркин предлагает рассматривать источники конституционного права как систему правовых актов, «устанавливающих и регулирующих конституционно-значимые отношения, в том числе отношения между человеком, обществом и государством» [5]. Ученый обращает внимание на институциональный аспект, утверждая, что источники конституционного права отражают организационную структуру государства и распределение властных полномочий.

Ряд исследователей, среди которых С. А. Авакьян, предлагают более широкий подход, рассматривая систему источников конституционного права не только как совокупность юридических форм, но и как инструмент обеспечения устойчивости и верховенства Конституции [6]. По его мнению, источники выполняют не только правотворческую, но и охранительную функцию, так как через них реализуется принцип верховенства Основного Закона и обеспечивается согласованность всей системы законодательства.

Другие авторы, например Г. Н. Комкова и Е. В. Колесников, обращают внимание на доктринальный аспект источников. Они полагают, что в современных условиях доктринальные интерпретации — научные комментарии и правовые позиции ученых — оказывают всё большее влияние на развитие конституционного права, особенно при толковании норм Конституции [7]. Подобный подход отражает тенденцию расширительного понимания источников права, когда к ним причисляются не только нормативно-правовые акты, но и иные формы правового влияния, признанные государством и обществом.

В современных условиях понятие источников конституционного права приобретает интегративный характер. Как отмечает А. В. Малько, источники права представляют собой «единство юридической формы и социального содержания, что проявляется в сочетании нормотворческой деятельности государства с правовыми традициями, принципами и доктринами» [8]. Таким образом, источники конституционного права нельзя рассматривать исключительно как внешние формы; они отражают также содержание правовой системы, ее идеологическую и ценностную основу.

Следует отметить, что с точки зрения системного подхода источники конституционного права выполняют двойную функцию: они одновременно являются формой существования права и элементом правовой системы. Как подчеркивает И. А. Конюхова, источники выступают «средством институционализации и стабилизации правового пространства», благодаря чему обеспечивается единство федерального и регионального законодательства [9].

Таким образом, источники конституционного права можно определить как систему признанных государством форм выражения правовых норм, регулирующих основы государственного и общественного устройства, закрепляющих права и свободы личности и обеспечивающих верховенство Конституции. Это понятие включает как нормативные, так и институциональные элементы, отражающие принципы современного конституционного строя Российской Федерации.

Классификация источников конституционного права играет важную роль в осмыслении структуры и функционирования всей правовой системы государства. Она позволяет упорядочить различные формы выражения правовых норм, выявить их иерархию, определить внутренние взаимосвязи между различными уровнями правотворчества. От правильного понимания и систематизации источников зависит эффективность действия конституционно-правовых норм и степень реализации принципа верховенства Конституции в правовой системе Российской Федерации.

С точки зрения методологии правоведения, классификация выполняет не только теоретическую, но и практическую функцию. Она обеспечивает единство терминологии и подходов при анализе норм, способствует выработке правоприменительной практики и укреплению целостности правового пространства государства.

Как справедливо отмечает С. А. Авакьян, «упорядочение источников конституционного права — это не только теоретическая задача, но и механизм, обеспечивающий баланс между правотворчеством, правоприменением и конституционным контролем» [6].

В отечественной юридической науке источники конституционного права принято классифицировать по нескольким основаниям: юридическая сила, форма выражения и происхождение (табл. 1). Такая систематизация отражает не только иерархию нормативных актов, но и характер их правового действия в зависимости от субъектов правотворчества и сферы регулирования [10].

Таблица 1

Классификация источников конституционного права Российской Федерации

|

Критерий классификации |

Виды источников |

Характеристика и примеры |

|

Юридическая сила |

1. Конституция РФ [1] |

Обладает высшей юридической силой, прямым действием и верховенством по отношению ко всем другим правовым актам. Определяет основы конституционного строя, систему органов власти, права и свободы человека |

|

2. Федеральные конституционные законы |

Конкретизируют положения Конституции (например, Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ», «О судебной системе РФ») | |

|

3. Федеральные законы |

Развивают отдельные институты конституционного права, устанавливают механизмы реализации конституционных норм | |

|

4. Законы субъектов РФ |

Регулируют вопросы, относящиеся к ведению субъектов Федерации, не противореча Конституции РФ | |

|

5. Подзаконные акты |

Указы Президента РФ, постановления Правительства, приказы министерств и ведомств, направленные на исполнение законов | |

|

Форма выражения |

1. Нормативно-правовые акты |

Основная форма источников, выражающая государственную волю в письменной форме |

|

2. Правовые обычаи |

Устоявшиеся практики поведения, признаваемые государством юридически обязательными (например, протокольные традиции парламентской работы) | |

|

3. Судебные прецеденты |

Решения Конституционного суда РФ, устанавливающие обязательные правовые позиции | |

|

4. Договоры и соглашения |

Федеративный договор, соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами | |

|

5. Доктринальные источники |

Научные труды и правовые теории, оказывающие влияние на развитие конституционной доктрины | |

|

Происхождение |

1. Национальные источники |

Конституция, федеральные и региональные нормативные акты, решения органов власти |

|

2. Международные источники |

Международные договоры, конвенции, общепризнанные принципы и нормы международного права (ст. 15 Конституции РФ) |

Представленная таблица отражает многоуровневый и системный характер источников конституционного права Российской Федерации. Внутренняя структура данной системы основывается на принципе иерархичности, что обеспечивает юридическое верховенство Конституции как основного закона. При этом каждое звено этой системы выполняет самостоятельную роль в обеспечении целостности правового регулирования.

Анализ классификации источников конституционного права показывает, что современная тенденция развития заключается в усилении роли правовых позиций Конституционного суда, а также в расширении доктринального и международного компонентов правовой системы. Цифровизация законодательства, открытые правовые базы данных и развитие правовой информатизации способствуют повышению прозрачности источников и упрощению доступа граждан к правовым нормам.

Таким образом, классификация источников конституционного права — это не просто теоретическая схема, а практический инструмент, обеспечивающий целостность, системность и согласованность всей правовой системы государства. Она позволяет разграничить компетенции различных уровней власти, определить приоритеты в применении норм и укрепить верховенство Конституции Российской Федерации как основополагающего источника всего отечественного законодательства.

Функции источников конституционного права представляют собой направления их воздействия на общественные отношения и государственные институты. Через выполняемые функции раскрывается социальное и юридическое назначение источников, а также их роль в обеспечении устойчивости конституционного строя и целостности правовой системы. Функциональный анализ источников конституционного права позволяет не только определить их значение, но и выявить закономерности взаимодействия между различными элементами конституционно-правового регулирования.

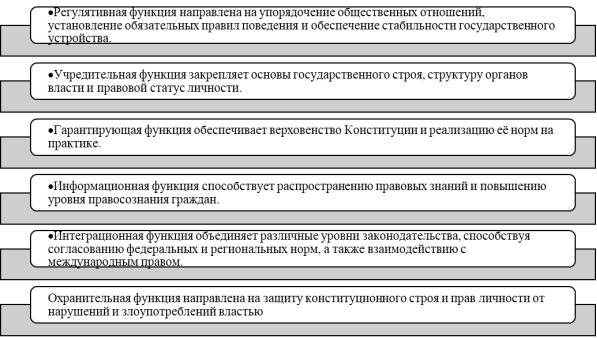

В отечественной юридической науке выделяется несколько ключевых функций источников конституционного права (рис. 1) [11].

Рис. 1. Функции источников конституционного права

Таким образом, функции источников конституционного права представляют собой неотъемлемую часть механизма правового регулирования. Они обеспечивают согласованность и устойчивость действия правовых норм, закрепляют политико-правовые основы государства и создают условия для эффективной защиты прав человека.

Регулятивная и учредительная функции формируют основу правового порядка, гарантируя структурную и организационную устойчивость государственной системы. Гарантийная и охранительная функции направлены на сохранение конституционного строя и защиту прав граждан, а информационная и интеграционная — обеспечивают открытость, взаимодействие и адаптацию правовой системы к современным вызовам.

Совокупное действие всех функций источников конституционного права формирует единый правовой механизм, обеспечивающий верховенство Конституции, стабильность государственного устройства и развитие демократических институтов в Российской Федерации.

Стоит также отметить, что развитие системы источников конституционного права в современной России характеризуется рядом устойчивых тенденций. Одной из них является усиление роли судебных решений, особенно актов Конституционного суда РФ, которые обладают нормативным значением и выполняют функцию правового ориентира. Следует отметить и тенденцию к росту роли решений Верховного суда Российской Федерации, разъясняющих вопросы применения конституционно значимых норм. Судебные акты в этом контексте выполняют функцию правовых ориентиров, обеспечивающих единообразие правоприменения и устойчивость конституционного регулирования [12].

Второй тенденцией является возрастание влияния международных правовых актов, обеспечивающих гармонизацию российского законодательства с международными стандартами защиты прав человека. Следует отметить, что развитие международного компонента в системе источников конституционного права сопровождается процессами адаптации: Россия стремится согласовать внутренние правовые нормы с международными стандартами, не нарушая принципов государственного суверенитета. Это приводит к формированию гибридной модели, где международные акты действуют через механизмы имплементации и официального признания.

Третьей устойчивой тенденцией является цифровизация правотворческого процесса, которая выражается в переводе нормативно-правовых актов и процедур их обсуждения в электронную форму. Электронные правовые базы данных (системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ру», портал «Госуслуги») обеспечивают открытый доступ к текстам законов, постановлений, решений судов, повышая прозрачность и доступность права для граждан и специалистов.

Современная правовая информатизация способствует формированию нового типа источников — электронных правовых форм, включающих цифровые публикации нормативных актов, официальные электронные реестры и автоматизированные правовые системы. Эти формы не только повышают скорость распространения правовой информации, но и создают предпосылки для появления концепции «электронного права» [13].

Таким образом, развитие системы источников конституционного права в России характеризуется переходом от статичной иерархической структуры к динамической многоуровневой системе, основанной на взаимодействии национальных, судебных, международных и электронных источников.

Наблюдается постепенный отказ от узкоформального понимания источников, ограниченного нормативно-правовыми актами, в пользу более широкой модели, включающей правовые позиции судов, международные договоры и научные доктрины. Такая эволюция свидетельствует о зрелости российской правовой системы и ее способности адаптироваться к условиям глобального правового пространства.

Подводя итог, можно сделать вывод, что источники конституционного права представляют собой сложную, иерархически организованную систему, обеспечивающую устойчивое функционирование государственного механизма и защиту прав граждан. Их классификация по юридической силе, форме выражения и происхождению раскрывает внутреннюю логику правового регулирования. Выполняя широкий спектр функций, источники способствуют укреплению правопорядка, формированию правовой культуры и повышению уровня конституционного самосознания общества. Современные тенденции развития источников конституционного права — усиление судебного контроля, расширение международного влияния и цифровизация — свидетельствуют о динамичной эволюции этой отрасли, ориентированной на обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). — Текст : электронный // Официальное опубликование правовых актов : [сайт]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013 (дата обращения: 22.10.2025).

2. Алексеев, С. С. Теория государства и права / С. С. Алексеев. — Москва : Проспект, 2021. — 496 с.

3. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. В. Баглай. — Москва : Юрайт, 2022. — 752 с.

4. Козлова Е. И. Конституционное право России / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. — Москва : Проспект, 2023. — 584 с.

5. Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебное пособие / В. Е. Чиркин. — Москва : Проспект, 2021. — 448 с.

6. Авакьян, С. А. Конституционное право России : учебный курс / С. А. Авакьян. — Москва : Норма, 2023. — 784 с.

7. Комкова Г. Н. Конституционное право / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников. — Москва : Юрайт, 2023. — 449 с.

8. Малько, А. В. Теория государства и права : учебник / А. В. Малько. — Москва : Норма, 2022. — 480 с.

9. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации. Общая часть / И. А. Конюхова. — Москва : Юрайт, 2024. — 392 с.

10. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита / В. Н. Белик. — Москва : Юрайт, 2024. — 170 с.

11. Бялт, В. С. Основы конституционного права Российской Федерации / В. С. Бялт. — Москва : Юрайт, 2023. — 156 с.

12. Кененова И. П. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях / И. П. Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров. — Москва : Красанд, 2021. — 720 с.

13. Кабышев, С. В. О парадигме конституционного права России в новых исторических реалиях / С. В. Кабышев // Конституционное и муниципальное право. — 2023. — № 2. — С. 2–7.