Введение

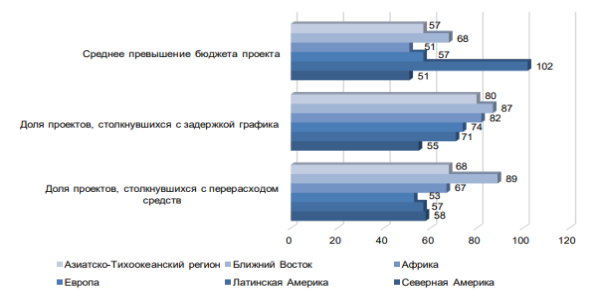

Проблема превышения бюджета и сроков реализации крупных проектов — это общемировой вызов. Как показывают данные ( рисунок 1 ), большинство проектов в различных регионах мира сталкиваются с перерасходом средств и задержками. Согласно исследованию Ernst & Young, охватившему 365 проектов с бюджетом свыше 1 млрд долл. США, 64 % проектов превысили бюджет, а 73 % отстали от графика. В российской практике ситуация аналогична: по различным оценкам, около 90 % проектов имеют негативные отклонения от первоначальных показателей.

Рис. 1. Доля проектов, сталкивающихся с перерасходом средств, задержкой графика реализации и средним превышением бюджета, по регионам, %

Корень этой проблемы часто лежит в низкой точности прогнозирования стоимости на самых ранних, концептуальных стадиях проекта, когда объем информации минимален, а степень неопределенности — максимальна. Парадоксально, но именно на стадии концептуального проектирования (фаза Pre-FEED или «предпроектные проработки» по российской терминологии) управленческие решения оказывают наибольшее влияние на конечную стоимость объекта. Как видно (рисунка 2), способность влиять на стоимость проекта наиболее высока в начале его жизненного цикла, в то время как стоимость внесения изменений, наоборот, минимальна. Однако по мере развития проекта это соотношение кардинально меняется: влияние команды на итоговую стоимость падает, а цена ошибок, допущенных на старте, становится астрономической.

Рис. 2. Зависимость способности влиять на результат и стоимости изменений в проекте от этапов его ЖЦ

Таким образом, повышение точности прогноза на старте проекта является не просто желательным улучшением, а стратегической необходимостью для минимизации финансовых рисков и принятия обоснованных инвестиционных решений.

Цель данной статьи — провести критический анализ традиционных и современных методов оценки стоимости на стадии концептуального проектирования, систематизировать основные проблемы и выделить наиболее перспективные направления для повышения точности прогнозов, основанные на цифровизации и работе с данными.

1. Классические методы оценки и их применимость на ранних стадиях

На этапе концептуального проектирования, когда детальная проектная документация отсутствует, применяются методы, требующие минимального объема входных данных. К ним относятся параметрический метод, метод оценки по аналогам и метод «сверху-вниз».

Параметрический метод.

Данный метод основан на установлении статистических зависимостей между ключевыми параметрами объекта (мощность, площадь, объем) и его стоимостью. Расчет ведется по формуле: Стоимость = ∑(Количественный параметр × Удельный стоимостной коэффициент). Преимуществами данного метода являютсявысокая скорость расчетов, возможность оценки на основе ограниченного набора параметров. К недостаткам можно отнести низкую точность для уникальных или инновационных объектов, сильная зависимость от репрезентативности и актуальности нормативной базы. Погрешность может достигать 50–100 %.

Метод оценки по аналогам

Этот подход предполагает сравнение оцениваемого проекта с одним или несколькими реализованными объектами-аналогами. Данные по аналогу корректируются с учетом инфляции, различий в технологиях, региональных особенностей и других факторов. Его преимущества — это использование фактических, а не нормативных данных, что потенциально повышает достоверность, а также относительная простота понимания и применения. Главная проблема метода — поиск релевантного аналога. Часто возникают трудности с учетом всех различий, что приводит к субъективности в назначении поправочных коэффициентов. Метод малоприменим для проектов, не имеющих аналогов.

Метод «сверху-вниз» (Top-Down)

Стоимость проекта определяется на макроуровне на основе укрупненных показателей (например, стоимость строительства 1 м² промышленного здания), после чего распределяется по статьям затрат. Основным преимуществом данного метода является максимальная скорость получения ориентировочной оценки. Однако, данный метод обеспечивает наименьшая точность среди всех методов, так как не учитывает специфику конкретного объекта.

Сравнительный анализ этих методов четко демонстрирует фундаментальный компромисс между скоростью/трудоемкостью и точностью ( таблица 1 ).

Таблица 1

Сравнительная характеристика методов оценки на стадии концепции

|

Критерий |

Параметрический |

Аналогии |

Сверху вниз |

|

Точность |

Низкая |

Средняя |

Очень низкая |

|

Скорость оценки |

Высокая |

Средняя |

Очень высокая |

|

Требуемый уровень данных |

Низкий |

Средний |

Очень низкий |

|

Главный риск |

Нерепрезентативность базы параметров |

Отсутствие релевантного аналога, субъективность |

Игнорирование специфики проекта |

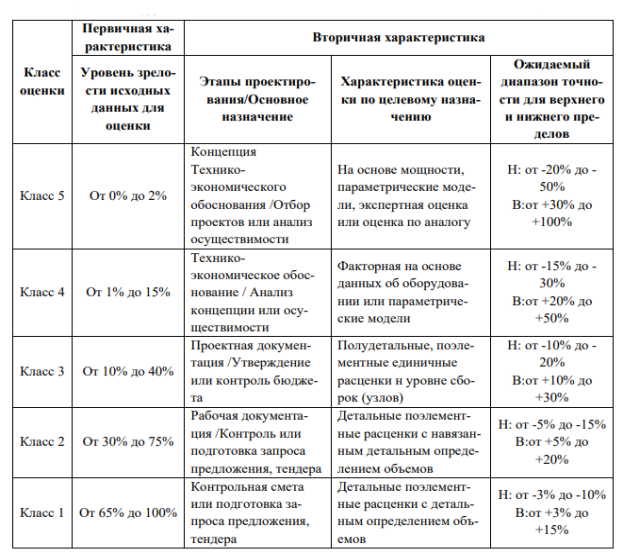

В иностранных источниках так же приводятся обзоры способов определения стоимости строительства на различных фазах проекта и требования к точности. Так Международная Ассоциация Развития Стоимостного Инжиниринга ААСЕ (Association for Advancement of Cost Engineering) разработала модель 5-и классов оценки стоимости ( таблица 2 ) в привязке к степени проработки проекта (содержания продукта и содержания проекта,). Данная модель уже доказала свою эффективность для применения для проектов любой отрасли

Таблица 2

Пять классов оценки — AACE 17R-97/ASTME2516–11

Как видно из представленных материалов, методы определения стоимости строительства объекта для этих классов соответствует методам в отечественной практике. В России действует ГОСТ Р 58535–2019 «Стоимостной инжиниринг. Термины и определения», который во многом повторяет AACE 17R-97/ASTME2516–11 и так же делит ЖЦ проекта на пять стадий с соответствующими требуемыми точностями и способами прогнозирования стоимости.

Таким образом можно сделать вывод, что в отечественной и международной практике для определения стоимости реализации проекта на начальных этапах применяются в основном одинаковые методы: параметрический метод и метод оценки по аналогам.

2. Ключевые проблемы и современные тренды в стоимостном прогнозировании

Анализ литературы и практики, подробно изложенный в курсовой работе, позволяет выделить несколько ключевых проблем, носящих системный характер и ограничивающих точность классических методов на стадии концепции.

Проблема 1: Качественная неопределенность на ранних стадиях.

На этапе концептуального проектирования многие параметры объекта носят не количественный, а качественный характер. Как отмечено в работе [11], проекты могут характеризоваться такими субъективными параметрами, как «сложный рельеф», «напряженная логистика», «использование новых технологий» или «высокие экологические риски». Традиционные параметрические методы и методы аналогов плохо приспособлены для обработки такой информации. Назначение поправочных коэффициентов для качественных параметров остается прерогативой эксперта и вносит значительную субъективную погрешность.

Проблема 2: Структурная несовместимость аналогов.

Даже при наличии в организации обширного портфолио выполненных проектов поиск релевантного аналога часто напоминает поиск иголки в стоге сена. Основная сложность заключается не в отсутствии данных, а в их несопоставимости. Как справедливо отмечается в работах [4, 5], в качестве аналогов часто используются объекты, лишь отдаленно похожие на проектируемый. Например, попытка оценить стоимость современного автоматизированного литейного цеха по данным цеха 30-летней давности, даже с поправкой на инфляцию, обречена на провал из-за фундаментальных различий в технологиях, материалах и требованиях к инфраструктуре. Это приводит к тому, что погрешность закладывается в саму основу расчета.

Проблема 3: «Силосированность» и разрозненность исторических данных.

Как показал опыт, описанный в работе [6] на примере «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», даже крупные компании часто сталкиваются с тем, что данные по завершенным проектам хранятся в разрозненных архивах, не имеют единого формата и не содержат унифицированного набора атрибутов, необходимых для сравнения. Информация может быть «раскидана» по локальным дискам сотрудников, в бумажных отчетах и в различных учетных системах, что делает ее консолидацию и анализ крайне трудоемкими. Эта проблема усугубляется с течением времени и ростом числа проектов.

Мировой тренд заключается в переходе от ручного, экспертного подхода к оценке к данным, основанному на системной цифровизации и интеллектуальной обработке информации.

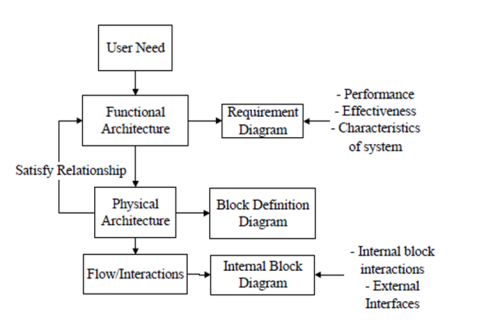

Тренд 1: Системная структуризация данных с помощью инструментов системного инжиниринга.

Передовые исследователи и компании видят решение проблемы несопоставимости аналогов в применении методологий системного инжиниринга для формализации описания объектов. Как продемонстрировано в работе [13], эффективным подходом является создание иерархических моделей объектов-аналогов с использованием языка системного моделирования SysML (Systems Modeling Language). Такой подход, иллюстрируемый рисунком 4, предполагает описание объекта не как монолитного целого, а как системы, состоящей из подсистем и компонентов.

Рис. 4. Подход к описанию объектов с помощью языка SysML

Например, вместо поиска аналога для «промышленного цеха» в целом, система позволяет искать аналоги для конкретных подсистем: «металлоконструкции покрытия пролетом 36 м», «мостовой кран грузоподъемностью 50 т» или «система вентиляции с определенной производительностью». Это кардинально повышает релевантность подбора. Практический опыт «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» [6] подтверждает, что создание такой корпоративной информационной системы позволило не только повысить точность оценок, но и сократить время подготовки документации на стадии ТЭО.

Тренд 2: Гибридные модели и учет экспертного мнения.

Для проектов, не имеющих полных аналогов, или для учета качественных параметров перспективным направлением является разработка гибридных моделей. В работах [9, 10] предлагается алгоритм, сочетающий регрессионный анализ исторических данных с байесовскими сетями для учёта экспертных мнений. Сначала создается база аналогов, затем привлекаются эксперты для выявления ключевых качественных факторов, влияющих на стоимость. Далее строится модель, которая статистически обрабатывает данные аналогов и корректирует результат на основе формализованного экспертного суждения. Применение таких моделей, как отмечено в исследованиях, позволяет добиться точности в пределах 15 % на начальных фазах.

Тренд 3: Машинное обучение для интеллектуального поиска и прогноза.

Систематизированная база данных, структурированная с помощью СИ, становится идеальной основой для применения технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Исследования, такие как работа [8], прямо сравнивают эффективность параметрических моделей и ML-алгоритмов. Параметрические модели (например, множественная линейная регрессия) оказываются стабильнее при малых выборках, однако ML-модели (искусственные нейронные сети) демонстрируют на 10–15 % более высокую точность прогноза при наличии достаточного объема данных для обучения. Ярким примером является исследование [7], где на основе базы аналогов построенных мостов была обучена нейросеть, обеспечившая точность прогноза стоимости нового моста в 3 %.

Тренд 4: Методы нечёткой логики (Fuzzy Logic) для работы с качественными параметрами.

Для решения проблемы качественной неопределенности активно развиваются методы нечёткой логики, описанные в работах [11, 12]. Авторы предлагают методику, в которой качественные параметры (например, «сложность проекта») переводятся в количественные с помощью функций принадлежности к нечётким множествам (например, «низкая», «средняя», «высокая» сложность). Далее формируются правила вывода: «Если квалификация подрядчика = высокая и площадь = средняя, то стоимость = умеренная». Результатом работы модели является точное числовое значение стоимости, полученное на основе «размытых» входных данных. Практическое применение таких моделей на тестовых объектах позволило достичь точности оценки в 9–12 %.

Таким образом, современные тренды движутся в сторону создания комплексных цифровых экосистем, которые объединяют системный инжиниринг для структурирования данных, машинное обучение для их анализа и гибридные модели для учета всей полноты информации, включая экспертные знания и качественные параметры. Это позволяет преодолеть ограничения традиционных методов и вывести точность прогнозирования на качественно новый уровень.

Заключение

Проведенный анализ свидетельствует о том, что традиционные методы оценки стоимости на стадии концептуального проектирования, остающиеся основными в российской и международной практике, приблизились к пределу своей точности в рамках парадигмы ручной обработки ограниченных данных. Низкая точность прогнозов на старте проекта, наглядно демонстрируемая статистикой перерасходов ( рисунок 1 ), является прямой причиной последующих бюджетных и временных перерасходов. Выход из этой ситуации лежит в плоскости цифровой трансформации процессов стоимостного инжиниринга. Наиболее перспективным и обоснованным направлением является систематизация накопленных архивов выполненных проектов и активное внедрение технологий машинного интеллекта для работы с этими данными. Создание структурированной базы аналогов с детализацией объектов до уровня подсистем и компонентов (например, с использованием подходов системного инжиниринга, таких как SysML, рисунок 4 ) — это первый и необходимый шаг. Такой подход превращает разрозненные данные в ценный актив. Последующее подключение алгоритмов машинного обучения позволяет автоматизировать и значительно улучшить процессы поиска релевантных аналогов, анализа зависимостей и расчета стоимости, двигаясь к целевым показателям точности в 10–15 % даже на самых ранних стадиях, тем самым закрывая разрыв между желаемой и фактической точностью ( рисунок 3) .

Таким образом, будущее точного прогнозирования стоимости на стадии концепции связано не с изобретением нового оценочного метода, а с интеллектуальной обработкой уже существующей информации. Инвестиции в создание цифровой экосистемы данных об аналогах и алгоритмов для их анализа являются стратегическими и способны обеспечить компаниям значительное конкурентное преимущество за счет снижения рисков и повышения обоснованности управленческих решений, принимаемых в момент наибольшего влияния на проект (рисунок 2).

Литература:

- Standard Classification for Cost Estimate Classification System AACE 17R-97/ ASTM E2516–11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.aace.ru/ certification/recommended-reading-material

- ГОСТ Р 58535–2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Стоимостной инжиниринг. Термины и определения»

- А. Романов, А. Романов «Прикладной системный инжиниринг»

- «Совершенствование методов определения стоимости проектных решений на ранних стадиях реализации инвестиционно-строительных проектов». Чернова П. А., Бовсуновская М. П. Международный научно-технический журнал «Недвижимость: экономика, управление» № 4/2023

- «Управление стоимостью инвестиционно-строительного проекта в современных экономических условиях», А. А. Леонтьев. Журнал «Economy and Business».2022г.

- «Аспекты создания корпоративной информационной системы формирования стоимости объектов строительства и обустройства месторождений», И. А. Бозиева, к.э.н., Д. Ф. Зиннатуллин (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»). Журнал «Информационные технологии». 2018

- «Прогнозирование стоимости и рисков инвестиционно-строительного проекта» М. А. Шибаева, Э. Ю. Околелова, Е. С. Колесенкова,

- «Parametric vs. machine learning models for early cost estimation» Petroutsatou, K., et al., 2018

- «Сравнительный анализ параметрических и экспертных методов оценки стоимости строительства». Козырева О. А., Громов Е. С., 2021

- Integration of historical data and expert judgment for early cost estimation» Touran, A., & Lopez, R., 2017

- «Моделирование стоимости строительства на основе нечёткой логики». Захаров В. М., Смирнов А. А., 2015

- Yang Y. Q. et al. A Fuzzy Quality Function Deployment System for Buildable Design Decision-Makings // Automation in Construction.,2022

- He Nance. «Conceptual Cost Modeling of Innovative Industrial Estates Using SysML and Case-Based Reasoning». National University of Singapore, 2020.