В данной статье рассматриваются факторы, способствующие интеграции студентов с ОВЗ в образовательную среду. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания условий для получения качественного образования студентами с ОВЗ и их успешной интеграции.

Ключевые слова: интеграция, студенты с ОВЗ, инвалидность, высшее образование, учебное заведение

Введение

Год за годом в России увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным Минпросвещения в Москве количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья составляет более 1, 15 миллионов человек. Среди них дети с ОВЗ школьных учреждений — 517343 тысяч человек. В учреждениях среднего профессионального образования обучается 3 миллиона 360 тысяч студентов, из них с ОВЗ — 13 тысяч 626 человек, а в частных образовательных организациях — 200 тысяч 916 человек.

В СВФУ обучается 176 студентов с инвалидностью, из них: 2 с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 6 с соматическими заболеваниями; 12 незрячих.

Интеграция студентов с ОВЗ в образовательную среду является важной задачей современного общества. Создание условий для получения образования студентами с ограниченными возможностями здоровья способствует их социальной адаптации, профессиональной ориентации и реализации потенциала. В Якутске, как и в других регионах, существует ряд факторов, влияющих на успешность интеграции студентов с ОВЗ в образовательную среду.

Высшее образование является одним из наиболее эффективных путей устройств жизни. Оно дает свободу жизненного выбора, духовную и материальную независимость, формирует мировоззрение и жизненные цели, развивает способность человека адаптироваться в меняющейся социальной ситуации, придает жизненную стойкость и гармонизирует существование, что особенно важно для молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Современное представление об институте инвалидности сложилось в процессе исторического развития общества. Но первоначально инвалидность развивалась в форме институции, так как была связана с представлениями, обычаями, запретами, выполняющие регулятивную и контролирующую функции, не представляя собой сложившуюся среду.

Однако сегодня доступность высшего образования для инвалидов, число которых в целом не уменьшается и составляет от семи до десяти процентов всего населения, представляет собой острую социальную и педагогическую проблему. Поэтому возникает необходимость расширения доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья путем адаптации системы высшего образования, как к потребностям общественного развития, так и к потребностям и жизненным целям инвалидов.

Методы исследования

В ходе работы для достижения поставленной цели были использованы методы анализа научной литературы, изучение опыта образовательных учреждений в России и на Дальнем Востоке, а также методы анкетирования и интервьюирования студентов и преподавателей.

Практическая часть

Прежде всего, необходимо создание доступной образовательной среды. Это подразумевает не только физическую доступность учебных корпусов, библиотек и общежитий, но и адаптацию образовательных материалов, использование альтернативных форматов представления информации, а также предоставление необходимого технического оборудования.

К примеру, это могут быть специальные классы для слабовидящих или глухих студентов.

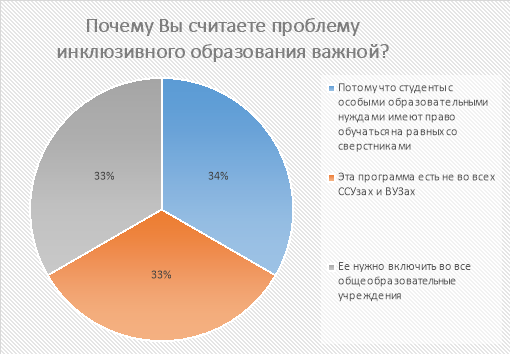

Рис. 1. Проблема инклюзивного образования

Заключение

Подводя итог вышеизложенному, нельзя не отметить положительную тенденцию увеличения числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья среди всех учащихся. Следует также сказать, что общее количество профильных высших и средних учебных заведений, осуществляющих подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья, в последние годы имеет тенденцию к увеличению. В целом система специального высшего и среднего образования для людей с инвалидностью за последние годы претерпела существенные преобразования в сторону интеграции и инклюзивности. Глухие люди получают значительное развитие. Из большинства профильных высших и средних учебных заведений, имеющих в той или иной степени профильные, почти половина имеет необходимые возможности для преподавания в этой категории.

Литература:

- Айсмонтас Б. Б. Инклюзивная образовательная среда вуза как ресурс для развития жизнестойкости и самоактивации студентов с инвалидностью // Психологическая наука и образование, 2018. Т. 23 — № 2 — С. 29–41.

- Авдиенко Г. Ю. Влияние мероприятий психологической помощи студентам в начальный период обучения на успешность адаптации к образовательной среде вуза // Вестник психотерапии, 2017. — № 24. — С. 8–14.

- Баданина Л. П. Анализ современных подходов к организации психолого-педагогического сопровождения студентов на этапе адаптации к вузу // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2014. — № 83. — С. 99–108.

- Байрамов В. Д. Методологические подходы к актуализации профессионального самоопределения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях становления системы инклюзивного образования // Психологическая наука и образование, 2018. — Т. 23. — № 2. — С. 19–28.

- Вахтель Г. Подготовка кадров в сфере специальной и реабилитационной педагогики в Берлинском университете им. В. Гумбольдта // Модернизация специального образования: проблемы коррекции, реабилитации, интеграции, 2003.