В статье кратко дается характеристика пониманию, глаголу — сложнейшей части речи русского языка. Описано, какую роль играет деятельность для установления значения и смысла окружающего предметного мира. Представлены результаты эмпирического исследования знаний по теме «Глагол» у учащихся четвертого класса.

Ключевые слова: понимание, деятельность, мышление, исследование.

Учителям хорошо известно, что тема «Глагол» является одной из самых сложных в начальных классах.

Понимание является главной целью обучения. Как отмечает В. П. Зинченко, «понимание есть средство усвоения знания, но для того, чтобы оно стало таковым, необходимо сделать его целью обучения» [8]. Так что же такое понимание?

Существует несколько подходов определения понимания, но наиболее полно суть отражает следующее определение: понимание — сознательная форма освоения действительности, раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета, установление связи предметов «мира человека», раскрытие смысла и значений предметов, мира. Понимание — процесс выработки, постижения, освоения человеком значений и смысла предметов и явлений в их взаимосвязи [8]. Процесс усвоения системы понятий, системы наук не может рассматриваться как дело лишь памяти. От ребенка требуется развитие мыслительных операций (анализ, синтез, рассуждение, сравнение и т. д.). В процессе школьного обучения происходит не только усвоение отдельных знаний и умений, но и их обобщение и вместе с тем формирование интеллектуальных операций. У Л. С. Выготского есть хорошо известные слова: «Осознанность и произвольность входят в сознание через ворота научных понятий» [4].

Осваивая отдельные понятия, к сожалению, ребенок усваивает их как символы, но не как умственные формы, от этого понятия становятся не наполненные мыслью, бессмысленными. У каждого человека формируется свое представление о предмете, которое крайне редко бывает полным. Отражение вещи в окружающем мире — познание, но отражение вещи как отличной от других вещей окружающего мира — это и понимание её отдельности, её отличия от других. Приобретение знания об отношениях вещей — это и понимание, что вещи могут воздействовать друг на друга. Приобретение знаний о свойствах вещей, это и понимание их ценности, значения, смысла, их функциональной ценности. К сожалению, в учебном процессе мы часто можем наблюдать, когда цель учебной деятельности сводится к знаниям и не акцентируется процесс понимания.

Многолетние исследования (И. П. Павлов, Н. П. Бехтерев, К. Прибрам, А. Р. Лурия и др.) позволили продвинуться в системном изучении механизмов порождения мысли, понимания и мышления человека. А понятие, прежде всего, зависит от развития внутреннего содержания функционального свойства слова, а именно, слова — носителя значения и смысла. (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев и др.) [7].

«Великое преимущество слова заключается в том, что чувственно наглядный материал слова сам по себе не имеет никакого внутреннего, ему присущего значения; именно поэтому он может стать пластическим носителем содержания мысли в понятиях. Слова как бы прозрачны для значения: мы обычно начинаем замечать слова как звуковые образы только тогда, когда мы перестаём понимать их значение» [8].

Психический процесс познания, установления значения и смысла воспринятого представляет собой в своей родовой (но не простейшей) форме — мышление (В. Д. Шадриков) [9]. Важнейшую роль в понимании играет деятельность, понимание через практику. Именно в деятельности устанавливаются значение и смысл окружающего предметного мира для достижения цели деятельности: находятся признаки предметной среды, существенные для успешной деятельности, и отыскивается сам способ деятельности, адекватный потребностям и целям.

В деятельности осуществляется функциональный анализ воспринимаемого — выделение предмета из фоновой среды, одного предмета из совокупности других предметов; дифференцируются отдельные свойства предмета и устанавливается значение предмета и отдельных его свойств для деятельности. Деятельность порождает мысли и ведет к знаниям. Это знание конкретно: относится к конкретным предметам, к конкретной деятельности. Это знание конкретно-действенное и наглядно-действенное, а процессы мышления, его порождающие, характеризуют наглядно-действенное мышление [9]. Основными признаками наглядно-действенного мышления являются, во-первых, неразрывная связь с восприятием, оперирование только непосредственно воспринимаемыми вещами и их связями, которые даны в восприятии; во-вторых, неразрывная связь с прямым манипулированием вещами, принципиальная невозможность реализовать поставленную задачу без участия практических действий. Наглядно-действенное мышление направлено, прежде всего, на выявление свойств предметов и явлений, наиболее близко лежащих «к поверхности», но скрытых от непосредственного восприятия [10].

Глагол представляет собой сложнейшую часть речи в русском языке. Сложность его проявляется в наличии большого количества грамматических категорий, свойственных только ему, в таком же количестве разнообразных грамматических форм.

Все глагольные категории и формы образуют сложную, но четкую систему, они с разных сторон характеризуют действие и указывают на глубокие связи глагола с другими частями речи.

В начальных классах изучаются лишь некоторые грамматические категории, свойственные данной части речи.

Для изучения глагола в начальных классах ставятся следующие задачи [6]:

- формирование понятия о глаголе как части речи (лексическое значение глагола, изменение глагола по числам, временам, неопределенная форма глагола, спряжение);

- развитие умения распознавать глагол среди других частей речи;

- формирование умений изменять глаголы по числам и временам, отличать одну временную форму от другой, образовывать временные формы глагола, распознавать лицо глагола, глаголы I и II спряжения;

- выработка навыков правописания (частица не с глаголами, Ь в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа, личные окончания глаголов);

- обогащение словаря новыми глаголами, развитие навыка точного и осознанного употребления глагола в устных и письменных высказываниях;

- развитие логического мышления учащихся (овладение операциями анализа, обобщения и др.).

Каждый учитель для себя избирает дедуктивный или индуктивный путь ознакомления со свойствами глагола.

Дедуктивный путь : язык (как наиболее широкая система) → слова → части речи → уже изученные части речи → глагол (на основе пропедевтических сведений о глаголах). Затем — признаки, свойства глагола, его значения, формы и пр. Это — «восхождение от абстрактного к конкретному» (В. В. Давыдов); путь от модели к конкретному употреблению глагола в тексте, к его возможностям в выражении мысли.

Индуктивный путь : берется образцовый текст, доступный и интересный (Ушинский взял «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина), дети читают, находят в тексте подлежащее и сказуемое (имена существительные и относящиеся к ним слова-действия, т. е. глаголы), ставят к ним вопросы в соответствии с их функцией в предложении.

Объясняют:

а) их лексические значения;

б) их грамматические значения: на первых этапах еще не говорят: «Глагол стоит в форме прошедшего времени», но: «Действие уже совершилось, оно уже прошло».

Или: Кличет старик золотую рыбку . — «Укажите окончание». — «Окончание — ет ». — «Какое слово подходит здесь: я , ты или он ?» Дети подводятся к понятию глагольного лица. И т. д.

Так дети проходят путь анализа образцов речи и «открытий».

В МБОО СОШ № 4 городского округа Фрязино Московской области было проведено эмпирическое исследование на определение уровня знаний полученных на уроках русского языка по теме «Глагол» у учащихся 4-го класса. В исследовании приняли участие 19 учащихся.

Опытно-экспериментальная работа заключалась в проведении тестирования.

Анализ детских работ проводился следующим образом:

– «высокий уровень» — работа выполнена полностью без ошибок (допускается 1–2 исправления).

– «средний уровень» — в работе допущено 1–2 ошибки, наличие 1–2 исправления.

– «низкий уровень» — в работе допущено 3–5 ошибок, наличие 1–2 исправления.

Задания

Задание № 1.

– Прочитай текст.

Мама сварила мясной суп. Она принесла в столовую тяжёлую кастрюлю и поставила на стол. От кастрюли идёт приятный запах. У всех разгорается аппетит. Через несколько минут все обедают.

– Подчеркни в предложениях слова, которые обозначают действие предметов. Над подчёркнутыми словами укажи, какой частью речи они являются.

Задание № 2.

– Прочитай глаголы.

Улетаю, читать, сплю, починю, кричать, играю, улечу, выбегу, умываться, построю, гуляю, верить.

– Запиши глаголы в три столбика.

|

Что делать? |

Что делаю? |

Что сделаю? |

Задание № 3.

– Прочитай глаголы.

Пляшут, сидит, думает, прыгают, смотрят, открывает, растут, идёт.

– Запиши сначала глаголы, которые стоят в единственном числе, а с новой строки — глаголы, которые стоят во множественном числе.

Задание № 4.

– Прочитай глаголы.

Починил, сказал, взошло, убежал, утекло.

– Поставь глаголы в форму множественного числа. Запиши по образцу.

Образец: сочинил — сочинили.

Задание № 5.

– Обведи номер предложения, в котором есть глагол настоящего времени, единственного числа, третьего лица.

- Луч солнца упал на замёрзшую лужицу.

- Скоро появится на деревьях молодая листва.

- Сердце замирает от чудесных звуков песни.

- Белые сугробы сверкают на ярком солнце.

Задание № 6.

– Прочитай предложение.

Котёнок играл с клубком.

– Подчеркни главные члены предложения. Сделай морфологический разбор глагола.

Задание № 7.

– Спиши, раскрывая скобки.

(Не) выучил, (не) принёс, (не) хочу, (не) скажу, (не) работает, (не) пришли, (не) спешат, (не) купит.

Задание № 8.

– Прочитай текст.

Читай книгу во время еды. Пиши и рисуй в ней. Загибай уголки страниц. Забывай, что книга — твой лучший друг!

– Спиши текст, добавляя к глаголам частицу не.

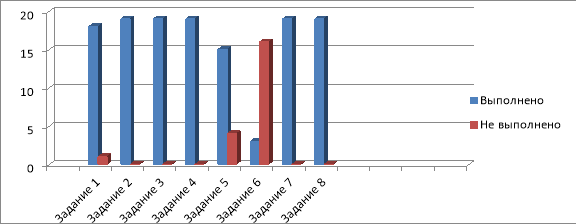

Результаты исследования позволили составить «Диаграмму визуализации уровня знаний полученных на уроках русского языка по теме «Глагол» у учащихся 4-го класса».

Рис. 1. Уровень знаний по теме «Глагол» у учащихся 4-го класса

Из диаграммы можно увидеть, что у учащихся при написании тестирования трудности возникли в пятом и шестом заданиях.

В первом задании у одного ребенка возникли трудности с нахождением в предложениях слов, обозначающих действие предметов.

В пятом задании четыре человека из девятнадцати не смогли правильно найти предложение, в котором есть глагол настоящего времени, единственного числа, третьего лица.

С шестым заданием справилось три учащихся из девятнадцати. Затруднение в выполнении задания вызвал морфологический разбор глагола. Ни один учащийся для определения спряжения не написал глагол в начальной форме (в неопределенной форме). Из девятнадцати человек только четыре определили спряжение глагола.

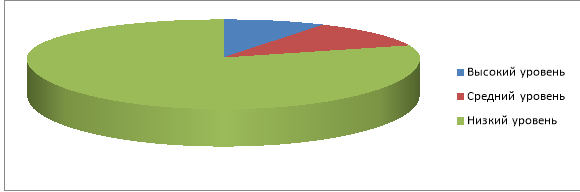

После проведения анализа по всем выполненным заданиям, работы учащихся распределились следующим образом:

Рис. 2. Анализ детских работ: «высокий уровень» — 2 учащихся; «средний уровень» — 2 учащихся; «низкий уровень» — 15 учащихся

Из полученных данных видно, что у детей возникают трудности при морфологическом разборе глагола. Спряжение могут определить только четыре человека из девятнадцати.

Тема «Спряжение глагола» действительно является сложной для учащихся начальной школы.

Что же должен учитель взять себе на заметку, для того чтобы помочь детям усвоить тему «Глагол»?

- Правильно организовать учебный процесс для достижения прочных знаний учащихся, развития каждого ребенка и воспитания интереса к предмету и любви к родному языку.

- Для лучшего усвоения материала учащимися полезно использовать схемы-опоры и блок схемы.

Схемы-опоры учитель должен составлять вместе с учащимися в процессе изучения грамматического или орфографического материала. В опоре концентрируется внимание на самых главных и существенных признаках понятия с целью обобщения материала по теме.

После составления схемы-опоры необходимо выполнение тренировочных упражнений, чтобы закрепить умения правильно рассуждать, доказывать, обосновывать усвоенное.

Блок-схемы позволяют избежать перенасыщенности и пустот на уроках, придают урокам стройность, четкость, дают возможность вести учащихся от одного блока к другому, углубляя темы и активизируя умственную деятельность.

В блок-схему можно вносить текстовый материал, который будет являться исходным для работы на уроке, а также иллюстрации, графики, разнообразные задания.

Работая по блок-схеме, учащиеся не списывают предложения, слова и словосочетания, а по плану выполняют задания на печатной основе: подчеркивают, выписывают, соединяют стрелками слова, предложения, обозначающие одинаковые понятия, дописывают предложения, находят общие и отличительные признаки в описаниях, в грамматических понятиях, фиксируют выводы. Дети отвечают также на вопросы, выбирают правильные ответы, применяют знания в практической деятельности. Высокий уровень самостоятельной работы учащихся влияет на развитие и качество их знаний.

Блок-схемы необходимо использовать на уроках разных типов, но наиболее целесообразны они на уроках закрепления и обобщения изученного материала.

- Необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме, например:

– урок — игра;

– урок — экспедиция;

– урок — исследование;

– урок — инсценировка;

– урок — дискуссия;

– урок — путешествие;

– урок — праздник;

– мультимедиа — урок.

Такие формы проведения урока предусмотрены новым ФГОС.

На таких уроках учащиеся не просто тренируются в решении задач, они осваивают метод коррекции собственных действий, им предоставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их причину и исправить, убедиться в правильности своих действий. Обычно после таких занятий заметно повышается качество усвоения учащимися учебного материала.

Важно, чтобы за «скучной грамматикой» и «однообразной орфографией» не потерялся наш великий русский язык.

Литература:

- Колесникова С. М. Современный русский язык. Морфология: учеб. пособие для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 297 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.

- Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 464 с.

- Методика обучения русскому языку в начальной школе: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.

- Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. 460 с. Серия: Профессиональное образование.

- Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 640 с. (Серия «Психология детства»).

- Ремчукова Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола: учеб. пособие / Е. Н. Ремчукова. — 2-е изд. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 144 с.

- Старовойтенко Е. Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни. М.: Академический проект, 2001. 544 с. (Gaudeamus).

- Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007. 284 с.: ил. 175

- Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская книга, Логос, 2006. 392 с.: ил.

- Шадриков В. Д. Мысль и познание. М.: Логос, 2014. 280 с.